Рецензии

Рецензии

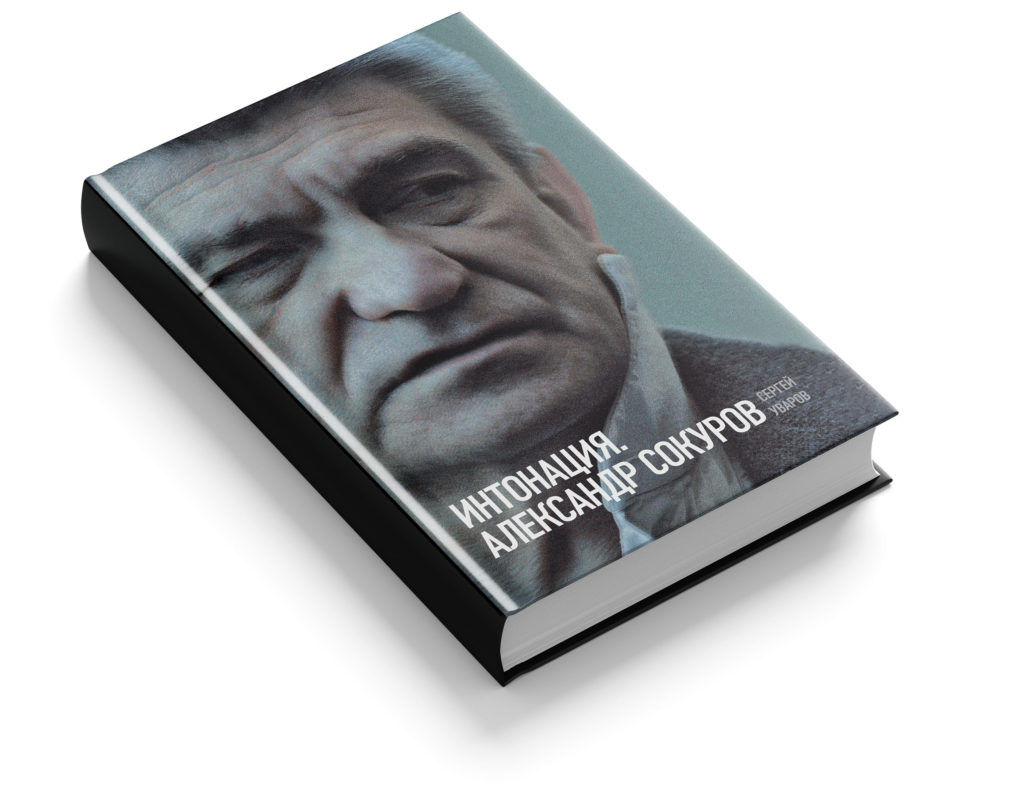

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Сергея Уварова «Интонация. Александр Сокуров». Основу монографии, посвященной выдающемуся российскому режиссеру, составляют беседы с ним самим, а также с его соратниками – сценаристом Юрием Арабовым, художником Юрием Купером, актером Леонидом Мозговым, директором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским. При этом в центре внимания – не хрестоматийные фильмы Сокурова, а малоизвестные проекты, в том числе в сфере музыкального театра. «Музыкальная жизнь» предлагает фрагмент книги, посвященный работе Александра Сокурова над оперными постановками.

– С чего началась ваша работа над операми Мусоргского?

– С чего началась ваша работа над операми Мусоргского?

– Со звонка Ростроповича. Мы раньше не были знакомы. Он попросил о встрече, и она, конечно, состоялась. И каково же было мое удивление, когда он сказал, что давно мечтает что-то сделать со мной вместе. Я был очень смущен. И он назвал «Хованщину» Мусоргского. Через некоторое время мы с ним полетели в Милан, встретились с директором театра La Scala, я тотчас же представил художника, с которым хотел работать, – Юрия Купера, привез его эскизы. Никаких возражений не было. Но в разговоре с руководством театра выяснилось, что у них очень большая конфликтная зона в самом La Scala. Поначалу это у меня тревоги не вызвало, потому что так всегда и бывает. Но потом там начались какие-то странные вещи: наша следующая встреча откладывалась на потом, снова и снова, маэстро было очень неудобно, и, в конце концов, он написал, что театр поступил очень некорректно по отношению к нему, предложив перенести премьеру где-то на полтора года.

– Когда вы поняли, что «Хованщины» с Ростроповичем точно не получится?

– Мы начали работать с Галиной Павловной над «Александрой» (фильм Александра Сокурова 2006 года в главной роли с Вишневской. – С. У.). И вот однажды я узнаю от нее, что маэстро болен. Сначала это скрывалось, потом Галина Павловна мне сказала диагноз. При мне был звонок Ростроповича Галине Павловне, когда мы снимали в Чечне, там ей ФСБ специальную линию выделила, чтобы она могла говорить. Ростропович говорил после операции: «Я умираю, я не в состоянии пережить это все, возвращайся». У нас была громкая связь, и я все слышал. Она отказалась возвращаться. Сказала, что он должен всю эту тяжесть вынести, что будет все нормально: «Я не могу бросить Сашу, я должна довести все до конца… Ты же когда-то уехал, не сказав нам, свой Белый дом защищать. Вот теперь это мой Белый дом», – говорила она. Я не думаю, что она была жестокосердной, просто она своим поведением как бы сказала ему, что не верит в то, что состояние его может быть смертельным, она верит, что ему удастся победить болезнь – вот как-то так. По крайней мере, она мне это так объяснила, когда мы сидели потом и тихо разговаривали вдвоем… Она ему говорила: «Держись, Буратино! Ты должен держаться, не верь, этого не произойдет!» Но уже тогда стало понятно, что возврата к планам о «Хованщине» уже не будет.

– Но «Хованщину» вы еще собирались в Мариинском театре ставить.

– Да, Валерий Гергиев мне много раз предлагал, но та форма работы, которая возможна с Гергиевым, неприемлема для меня. Мне нужно, чтобы дирижер участвовал в оркестровых репетициях – все же оперный спектакль именно так выращивается. А у него нет времени! Я ему говорю: «Валерий, все же вы работаете с режиссером кинематографическим, а не театральным, и у меня другие принципы, я обязательно работаю с характерами. Ваша задача – чтобы актер пропел, а моя – чтобы была понятна драматургия и характеры. Вместе мы соединяем музыку с характерами, и получается сценическое действие, потому что, как только мы вышли с вами на сцену, сразу начинается театр. Раз театр – значит, актер должен жить в характере».

А это зависит от многих параметров: например, от темпа. В Большом театре я на последних репетициях подбегал к дирижеру и говорил: «Ну умоляю, мы же с вами репетировали совершенно в другом темпе! Вы замедляете, чтобы вам было удобно, но все же разрушается!» А он говорит: «А вы так поставили мизансцены и дали такую динамическую задачу, что я не успеваю следить за актером. Я посмотрел в партитуру – а актер уже в другой части сцены. Я слежу за оркестром, поднимаю глаза – и не вижу моего певца». – «Так поищите! Ну конечно, он двигается, у него характер. А что, он должен стоять на авансцене и петь для вас?» Вот это ответ на вопрос, почему режиссеру надо работать вместе с дирижером. Конечно, Валерий большой, великий музыкант, настоящий. Я видел спектакли его, которые на самом деле совершенство – в музыкальном смысле. Но, к сожалению, работа с режиссурой, с характерами ему малоинтересна.

– Это ведь далеко не единственный ваш несостоявшийся оперный проект. Еще в начале своей карьеры вы планировали ставить фильм-оперу по «Травиате» на «Ленфильме».

– Поскольку я был человеком, за которым присматривал КГБ за всякие «антисоветские» настроения и прочее, то все, что я предлагал, рассматривалось c раздражением и желанием меня запереть, не пустить никуда… И, к сожалению, этот мой замысел тоже не осуществился. Очень хотел бы это сделать, был бы готов, может, даже сейчас, но…

– Вы хотели делать ее именно как фильм-оперу, а не видеоверсию спектакля?

– Да, это должно было быть полноценное музыкально-кинематографическое произведение с перенесением действия в наше время. В оркестровку тоже могли быть внесены современные элементы: электрогитара бас и соло, современное фортепиано. Мне казалось это очень интересным, потому что в этой музыке есть такой ресурс… Именно в «Травиате»! Но тогда никто не был заинтересован в том, чтобы в советской кинематографической практике возникали такие музыкальные формы, близкие к классике. С каким трудом в свое время сняли «Катерину Измайлову» на «Ленфильме», и как все долго чертыхались на эту тему – мол, кому и зачем это нужно!

– Вы хотели, чтобы актеры сами пели?

– Да, конечно, актеры должны были сами петь. Предполагалось, что все это будет происходить в современном Турине либо на окраине Рима или Неаполя, петь будут итальянские певцы, которые очень артистичны, у них нет таких болезненных проблем, как у наших… Увы, одаренных актеров среди российских певцов практически нет.

– Поэтому вы хотели привлечь к работе над «Гамлетом» совсем не оперных певцов?

– Я предлагал Жене Колобову сделать две версии «Гамлета»: одну версию – народную, а другую классическую. При одних декорациях, одинаковых, может быть, костюмах, однако чтобы проникновение в этот материал было с разных позиций. Но Колобов очень испугался и попросил меня уйти: «Меня, – говорит, – разорвут на части за ваши идеи».

– Что вас побудило взяться за эту оперу, не самую известную?

– Именно то, что она не самая известная, что было поле, пространство для абсолютно независимого поиска. И, конечно, возможность сделать интересную версию – драматургическую и, в том числе, музыкальную. Например, я предложил убрать из оркестровой ямы оркестр и перенести его на сцену. Оркестр – это заслон, акустическая стена между голосом человеческим и залом. И это неправильно. У нас источник звука должен быть один: сценическая площадка. Колобов долго сомневался, в конце концов, он вроде бы согласился, но, что там дальше, я не знаю, потому что они меня убрали из этого спектакля и передали его другому режиссеру. Меня, конечно, не пригласили на премьеру, но я знаю, что костюмы – остались, сценография, которую мы делали с Мариной Азизян, тоже осталась, и вроде мне говорили, что даже часть оркестра была размещена внутри сцены.

Увы, проект не состоялся. Я понимаю, что мое отношение к опере и к работе с артистами театра не принимается. В России это вызывает раздражение. Культура дисциплины, сценической работы у русских актеров (по крайней мере, то, что я сам видел) несопоставимо ниже, чем у зарубежных. Мне приходилось работать с японцами, американцами, французами, швейцарцами – это совсем другое дело, конечно. Актеры, с которыми я работал в игровом кино, делали всё, что могли. Но вот в музыкальных театрах… Я думаю, мне было бы правильнее принять приглашение из зарубежных оперных театров, чем испытывать судьбу здесь.

– Какие оперы вы бы хотели поставить на Западе?

– «Травиату» я с удовольствием бы сделал, очень хотел бы сделать «Евгения Онегина» – может, даже на английском или французском, с западными певцами… Мне очень интересно работать в музыкальной форме, очень интересно. За границей есть возможность поработать с певцом как с актером, а не как с носителем голосовых связок, думать о музыке, думать о композиторе, а не о каких-то проблемах коммуникационных, социальных… Когда мы работали над «Борисом Годуновым» в Большом театре, музыканты, вокалисты подходили и спрашивали: «Александр Николаевич, можно мы уйдем сегодня с репетиции пораньше? Нужно вот там сыграть номер один…» – и среди них были известные люди. Иногда я отпускал, иногда у меня уже не оставалось никакого терпения, и я говорил «нет». Но им казалось нормальным подойти к режиссеру и сказать ему, что они хотели бы уйти с репетиции. Я понимал, что идеального не бывает, но того, что столкнусь с этим в Большом театре, не мог предположить.

– Эта проблема – неумение вжиться в образ, решать актерские задачи наряду с музыкальными – была присуща и артистам Большого?

– Когда делали «Бориса», такие сложности были! До последней минуты невозможно было найти на роль Бориса исполнителя! Я проводил там предварительное прослушивание и могу сказать вам, что там очень условный состав был отобран. Я убедился в этом, когда начались репетиции. В Киеве нашли Тараса Штонду, который хоть как-то мог в характер входить. Вопрос актерского исполнения для русской оперной школы – критический. Как только они открывают рот и начинают петь, ни о какой актерской работе с русским певцом говорить невозможно. Когда я начинаю говорить исполнителю: «Вы должны помнить об образе, думать о том, что у вас такие-то взаимоотношения с этим персонажем», он вырубается полностью – пустые глаза, шок, растерянность, он не знает, как спеть и одновременно сделать какой-то жест. В Большом театре мучительнейшая была ситуация – абсолютно немузыкальная. Причем постоянно я говорил: «Смотрите, что у Мусоргского! Не выдумывайте!» Постоянное требование, чтобы люди смотрели в ноты.

– Но в итоге вы довольны актерской работой?

– К сожалению, ни одна исполнительница роли Марины Мнишек так и не смогла выполнить актерской задачи в «Борисе» – там все не сделано. На всех репетициях я сталкивался с постоянными «не могу», «не умею», «я так не делала». Или актер, который говорил: «Я не могу ее обнять, я смущаюсь, она беременная» – у нас была актриса на восьмом месяце беременности. Но она была актерски более-менее состоятельна. Во время премьеры у нас дежурил ее дублер на случай, если у нее начнутся роды. В том же гриме и одежде. Я даже мизансцены придумывал специально таким образом, чтобы мы могли закрыть беременную актрису и моментально вынести. По всей стране невозможно было найти актрису, которая могла бы спеть эту роль! Режиссер всегда сталкивается с практической стороной – как архитектор, например: если нет специальных кранов, не будет высотности. В оперном театре ты по рукам и ногам связан с возможностями или невозможностями – но в первую очередь в русском театре это проблема актерства.

– Но в итоге вам все-таки удалось переучить исполнителей?

– Усталость была такая на премьере, столько ошибок было, такая битва была за качество и результат… Но, как только прекращался досмотр и контроль, все разрушалось. Я уговаривал артистов: «Давайте по-другому отнесемся к выходу на поклоны. Закрывается занавес, вы уходите, переодеваетесь в смокинги и выходите кланяться в смокингах, не в костюмах!» Два раза, которые я был на премьерах, это выдерживалось – потом, конечно, уже нет. Они самым решительным образом противодействовали этому. И абсолютно невозможно было убедить.

– Какие еще оперные планы у вас были?

– Мы хотели сделать вместе с нашим петербургским композитором Юрием Каравайчуком телевизионный проект для Первого канала – такую импровизацию на тему Глинки, где «Жизнь за царя» полностью исполнить на четырех фортепиано, как это было в русских салонах. Но на телевидении прочли режиссерский сценарий и закрыли моментально, не пропустили. Может, потому, что там говорилось, что часть жизни Глинка провел в Германии и умер в Германии, и сделан упор на это…

– Вы планировали это делать как документальный фильм?

– Ну, документально-музыкальный фильм. Реставрация. Полностью восстановить то, как могла звучать опера на четырех фортепиано в XIX веке. Еще я хотел делать «Всенощную» Рахманинова, тоже не разрешило телевидение. Было пять или шесть таких замыслов, которые формулировались в виде полного режиссерского сценария, доводились до литературной разработки, но в итоге мне отказывали… Это была все телевизионная работа, уже здесь, в Петербурге, в 1990-е. Потому что документальная студия не запускала меня ни с чем, «Ленфильм», естественно, тоже. И мелькали только какие-то телевизионные возможности.

Еще была идея сделать «Евгения Онегина» как народную оперу, без участия певцов с классически поставленными голосами. Но подробно сейчас уже не помню. Это все уже потеряно, и я к этому не вернусь. Если бы я на что решился в сфере оперы, то это на создание собственного оперного театра. У меня даже программа была разработана, там было написано, что надо было заказать композиторам 24 оперы – как первый шаг для создания оперного театра. С Гергиевым обсуждали, его почему-то это очень напугало. Возможно, шло вразрез с его какими-то коммерческими планами, настроениями…

– Это тоже в 1990-е?

– Это было ближе к «нулевым». А совсем недавно я написал либретто для Андрея Сигле (композитор и продюсер ряда фильмов Сокурова. – С. У.), уговаривал его бросить коммерцию и написать, в конце концов, музыку для оперы по блокаде. Отдал Андрею текст – и всё. Понимаю, что этого никогда не будет, потому что Андрею не до этого, но либретто не бог весть какой труд, ничего страшного. Это первый эскиз. Там еще надо, конечно, разрабатывать, но я делал такую работу в первый раз, и для меня это было очень важно, интересно… Тема – гармония внутри смерти, умирания… Надежда.