История

История

В начале текущего года венское издательство Universal Edition опубликовало новое полное критическое издание Четвертой симфонии Густава Малера. Это вторая подобная работа с начала эпохи пандемии – еще одна команда исследователей, собранная висбаденским Breitkopf & Härtel, представила пересмотренную партитуру той же симфонии незадолго до того, как мир погрузился в череду локдаунов и ограничений. Обе европейские компании задались целью провести масштабную научную ревизию малеровского наследия. Параллельная исследовательская активность нотных гигантов позволит симфоническим оркестрам и их руководителям выбирать между двумя свежими версиями материала.

Необходимость в обновленном критическом издании Четвертой симфонии назрела давно. Предыдущее издание, вышедшее более полувека назад под редакцией Эрвина Раца, содержит ряд неточностей, наличие которых объясняется несколькими причинами. Во-первых, сам Малер порой был непоследовательным в собственной нотации. Во-вторых, ошибки переписчиков и граверов в течение десятилетий оставались незамеченными, поэтому тщательный отбор и переоценка источников позволили устранить многие несоответствия. Кроме того, существенен тот факт, что финальные правки композитор внес за несколько месяцев до своей смерти. Гранки вовремя не дошли до издателя, а партитура, принадлежавшая самому Малеру, была утеряна. В наши дни в распоряжении музыковедов оказались ранее неизвестные материалы, позволяющие воспроизвести подлинную исправленную копию нот: в 1905 году в Граце Малер перенес все изменения в экземпляр одного из своих коллег. Этот бесценный источник только теперь оказался доступен исследователям. Как сообщает Universal Edition, многие правки, в частности, касаются указаний темпа, фразировки, артикуляции. Практические аспекты также были приняты во внимание: свежая партитура, по сравнению со старым изданием, отличается удобством использования, лучшей читаемостью, что, безусловно, оценят современные дирижеры. В Universal уверены: сотни деталей в совокупности дают поразительную разницу, что в итоге задает новый стандарт в малероведении.

Ни одна симфония Малера не вызывает столько вопросов, ни одна так прочно не охраняет свою энигматичность, как Четвертая. Ни у одной нет такого количества контрастных, противоречащих друг другу интерпретаций: одни стремятся к трансцендентному блаженству, в то время как другие пронизаны глубокой печалью (Бруно Вальтер, к примеру, слышал в Четвертой ликующее счастье и неземную радость, а Теодор Адорно находил ее меланхоличной). После первых исполнений произведения в Мюнхене и Берлине в 1901 году озадаченные критики обрушились на Малера с обвинениями в отсутствии стиля и оригинальности. Представитель Die Musik, возмущенный неожиданным песенным финалом, по его мнению, непригодным для постбетховенской симфонии, упрекал автора в том, что тот создал «бесформенное стилизованное чудовище, которое обрушивается под избытком остроумных деталей». В свою очередь, защитники Малера подчеркивали строгость и связь Четвертой с великой традицией, тем самым косвенно оказывая музыке медвежью услугу – преуменьшая ее стилистическую индивидуальность.

Ирония в том, что своей Четвертой симфонией Малер приблизил наступление новой эпохи в искусстве решительным разворотом к прошлому. В июле 1899 года во время очередной вылазки в горы близ Аусзее Малер рассказал Натали Бауэр-Лехнер о фундаментальных изменениях в своих творческих принципах: «В прежние годы я любил использовать необычные приемы в своих сочинениях… [Теперь] же я буду вполне счастлив, если мне удастся каким-то образом воплотить свои мысли в традиционной форме и избежать любых новшеств, если они не будут абсолютно необходимыми». Нарушающие каноны концепции ранних работ, по мнению самого Малера, были лишь «броским» нарядом. На тот момент эта установка определенно была для него важна.

На первый взгляд, Четвертая симфония действительно разительно отличается от своих старших собратьев в отношении традиции и новаторства: компактная четырехчастная структура против эпических масштабов симфоний-предшественниц, «гайдновский» диалект против «фаустовского» тона, аполлоническая стройность против стихийного дионисийского начала в Третьей симфонии. Конечно, возвращение Малера к псевдопростоте как к идиоме вряд ли упрощает задачу слушателю и исследователю. Как отмечали многие критики, за лаконичной конструкцией и претенциозной бесхитростностью произведения кроется утонченный артистизм. В Четвертой Малер не столько «избегает» новаторства, сколько меняет один вид новаторства на другой. Признаки архаичности – лишь элементы творческой стратегии, более изощренной, пропитанной театральностью, но и более неуловимой, чем все, что Малер пытался сделать до сих пор. Чем тщательнее произведение пытается следовать классической модели, тем очевиднее ее деформации. И в этом случае самым необычным жестом с точки зрения традиции является применение семантического ключа, который, по замыслу Малера, должен открыть целое.

Размышляя о программе Четвертой симфонии, Малер отмечал в переписке с друзьями, что замысел всего произведения разъясняет в песенном финале принадлежащий горнему миру ребенок. В этом комментарии композитор ненамеренно указывает на самый радикальный аспект своей концепции: отсроченное раскрытие поэтического костяка произведения. Неудивительно, что первые слушатели Четвертой были сбиты с толку. Им вряд ли могло прийти в голову, что, по выражению критика Макса Графа, этот опус следует читать «задом наперед, подобно еврейской Библии». Малероведы современности, вооруженные знанием о намерениях композитора, смогли разглядеть в Четвертой более концептуальное, телеологическое целое. При этом их большая заслуга видится в том, что они смогли выявить определяющий временной парадокс симфонии, ее напряженное противостояние воспоминаний и ожиданий: даже когда ее архаизмы влекут нас с ностальгией в минувшее, музыкальный генезис направляет наше внимание все дальше, к откровениям, которые ждут нас впереди. Подобно тому, как из архаичных фрагментов выкристаллизовывается поразительная модернистская сущность Четвертой, так и в малеровском понимании жизни после смерти восхождение к следующему, высшему, состоянию равносильно откату к прошлому. Условность этого прошлого можно трактовать не просто как тоску по безвозвратно ушедшему времени изящности и простоты, беззаботной юности или как томление по эпохе гармонии. Четвертая не была «исторической» в прямом или переносном смысле, равно как и для своего создателя она не была бескорыстной данью старовенскому стилю или упражнением в «неоклассике». Малер обращается к искусству композиторов, которые, в отличие от него самого, жили и творили в согласии с окружающим миром. Внутренний раскол, враждебность внешнего мира по отношению к личности художника и его творениям, ответное стремление противостоять этим ударам были лейтмотивами в сочинениях Малера с самого начала его композиторской деятельности. В конце первой части Четвертой симфонии разделение миров, впрочем, преодолевается, однако это вряд ли похоже на состояние счастья: реальность поглощает прошлое.

Теодор Адорно как-то сравнил музыку Малера с романом, и эта идея получила широкую поддержку как в музыковедческой среде, так и в кругу исполнителей. Для ряда дирижеров подобный концептуальный подход к опусам Малера позволил добиться внушительных практических результатов. К выводу о важности повествовательной функции Адорно пришел в результате размышлений над вопросом, почему музыка Малера время от времени комментирует сама себя. В письме Максу Маршальку композитор писал о своей Второй симфонии: «По характеру музыки можно легко понять, что в различных отдельных моментах я часто ретроспективно вижу реальное событие, как если бы оно драматически разворачивалось перед моими глазами». В отношении Первой симфонии Малер поясняет: «В то время как первые три части повествовательны, последняя – полностью драматична; здесь все – действие и событие». Подобная игра временными рамками характерна и для наполненной воспоминаниями Четвертой. Ее поэтическая цель, по словам Малера, вытекала непосредственно из текста песни Das himmlische Leben из сборника «Волшебный рог мальчика»: все произведение (не только его последняя часть) связано с образами и представлениями о жизни после смерти. В первых трех частях происходит «подготовка и постепенное прояснение» темы финала – кульминационного момента симфонии, где в результате «акта ретроспективного просветления» открывается истинный смысл всего повествования. Постепенное возникновение темы Das himmlische Leben важно не только для интерпретации всего сочинения, которое Малер словно ставит в кавычки потусторонне-призрачными в начале и бурно-орфическими бубенцами в конце, но и для понимания отдельных его частей. В процессе повествования то и дело возникают дразнящие проблески будущей цели, почти всегда резко отменяемой или внезапно теряемой из поля зрения. С позиции сегодняшнего дня можно было бы говорить о том, что к симфонической драматургии Малера применимо сравнение с работой сценаристов и приемами кинематографии – что-то наподобие психологического триллера с неожиданной развязкой, когда суть происходящего проясняется за десять минут до окончания фильма. Сложность создают параллельные уровни сюжета: поверхностный, представленный условностями сонатной формы (здесь словно разыгрывается «пьеса в пьесе»), и «реальный», сосредоточенный на развитии темы Das himmlische Leben. Дуалистичность, двусмысленность на всех уровнях – сущность и визитная карточка Четвертой.

Говоря о нарративных качествах музыки Малера, хочется вновь сослаться на исследование Теодора Адорно и его указание особого отношения композитора к тематическому материалу. Темы не только сильно дифференцированы и острохарактерны, они также постоянно изменяются, трансформируясь в нечто новое. «Эти малеровские темы узнаваемы, подобно персонажам романа; они как существа, которые постоянно эволюционируют и в то же время настойчиво идентифицируют самих себя. Импульсы движут их вперед. Оставаясь собой, темы меняют облик: они уменьшаются, расширяются, даже стареют… Ничто в них не поглощено этим процессом полностью, но ничто не остается тем, чем было. Время входит в этих персонажей и меняет их, как эмпирическое время меняет лица людей».

В случае с Четвертой симфонией, вероятно, наиболее ярким примером этого утверждения Теодора Адорно может послужить воплощение Малером идеи масочного карнавала в Скерцо. Здесь он широко использует прием, который можно соотнести с такой разновидностью монтажа, как наезд камеры: после картинки общего плана происходит фокусировка на конкретном персонаже. Об этом же эффекте Малер ранее писал применительно к Скерцо Второй симфонии: «Словно кружение фигур в ярко освещенном бальном зале, куда Вы заглядываете из ночной тьмы с такого расстояния, что музыка больше не слышна».

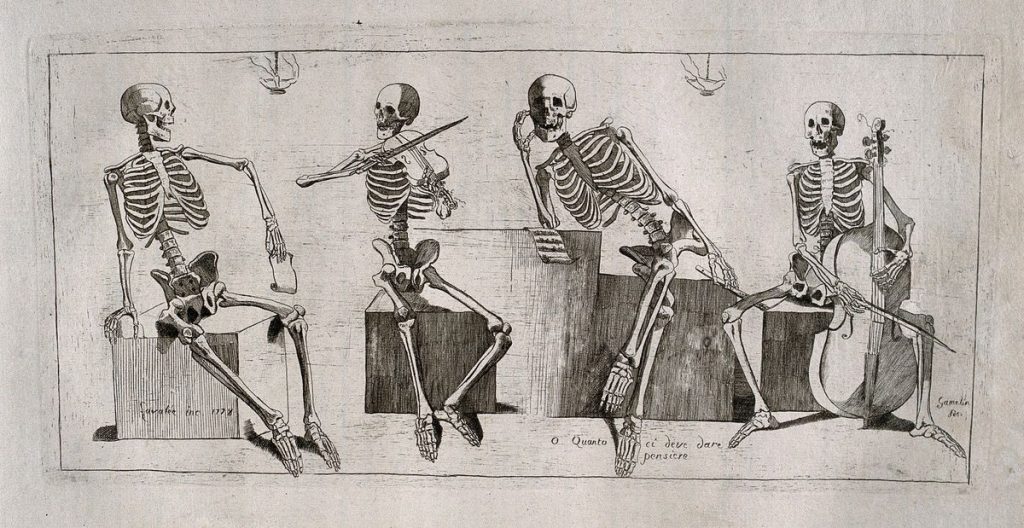

В неофициальном подзаголовке к этой части – Freund Hein spielt auf («Братец Хайн наигрывает») – содержится отсылка, с одной стороны, к средневековому аллегорическому изображению смерти в виде скелета со скрипкой в руках, с другой – к автопортрету Арнольда Бёклина (1872), на котором мрачный жнец музицирует прямо за спиной художника. Эти зловещие сюжеты получили популярность в искусстве XIX века. Доподлинно неизвестно, был ли Малер знаком с этими произведениями, но, несомненно, одним из музыкальных источников вдохновения для него могла стать симфоническая поэма Камиля Сен-Санса Danse macabre.

Центральный персонаж Скерцо Четвертой симфонии – солирующая скрипка. Настроенная на целый тон выше, она имитирует тембр фиделя. Ее партию отличает разнообразие приемов звукоизвлечения, видов артикуляции, интонирования и фразировки. Контрастные техники игры соседствуют друг с другом в одном и том же такте, что создает эффект неестественности, вычурности, гротесковости. По словам Альфонса Дипенброка, прибегая к скордатуре и подобным средствам изобразительности, Малер намеревался добиться «пронзительного и пугающего воздействия»: Смерть начинает танец, чтобы заманить души в свой мир. Но она действует не открыто, а под личиной товарища – недаром Костлявую с косой именуют Freund Hein (в некоторых источниках встречаются варианты Bruder – «брат» или Gevatter – «кум» – Hein). На этом оркестровая персонификация действующих лиц не заканчивается: из толпы инструментов Малер выводит второстепенных героев, назначает им музыкальные амплуа (в XX веке эта идея получит развитие в музыке Стравинского): солирующую вторую скрипку, альт и виолончель. Всем им предписано надеть сурдины – фактически играть прибранным, «закамуфлированным» звуком. Функцию сурдины как маски здесь сложно переоценить.

Danse macabre в версии Малера по своей сути – игривый, но опасный танец. Зло до поры до времени не выдает себя, о его намерениях мы можем догадываться разве что по тревожной линии в басовом ключе. Если искать литературные параллели со Скерцо, то на ум приходит сказка о Гензеле, Гретель и ведьме из Пряничного домика. Скрипка-соло ведет кокетливый диалог с простовато звучащей валторной (в ее незамысловатой партии – наивность и простодушие жизнерадостного ребенка), чей тембр в малеровской традиции ассоциируется с голосом лирического героя. Драматическая кульминация части происходит в двенадцатой цифре, когда у Смерти возникает двойник: скрипка-фидель раскрывает свою сущность и передает маску «клону», тем самым демонстрируя собственную фантомность. В этот момент на валторне появляется сурдина и остается на ней до конца Скерцо. Смерть сыграла с лирическим героем злую шутку, обманула его, заманив в карнавальном мельтешении в свою хитроумную игру. Обещания удовольствия в мире сказок в реальности оказались химерой. Смерть довольна тем, что всех разыграла. Она торжествует и корчит гримасы, а в конце утверждает себя в собственном материале. Конечно, все это понарошку – никто не умирает по-настоящему. Такова была задумка автора, который отмечал, что в этой симфонии «все не то, что кажется».

Для любителя музыкальных головоломок Четвертая симфония – бездонный колодец с чудесами. И нахождение ответов только подталкивает к продолжению путешествия по этому удивительному сочинению. Если лирический герой – ребенок, то почему части симфонии такие «разновозрастные»? Или в какой момент в Четвертой звучит голос матери? Почему в детском видении беззаботной, сытой жизни на небесах находится место земным страстям? Почему в саундскейп рая проникает идея разгула? И почему имя святой Марты упоминается в финале дважды, в отличие от других почитаемых угодников? Эти вопросы – лишь песчинка в море малерианы. Мы обязательно еще вернемся к ней.

Эссе явилось итогом многочасовых бесед с композитором, доцентом Московской консерватории Ольгой Бочихиной