Тема номера

Тема номера

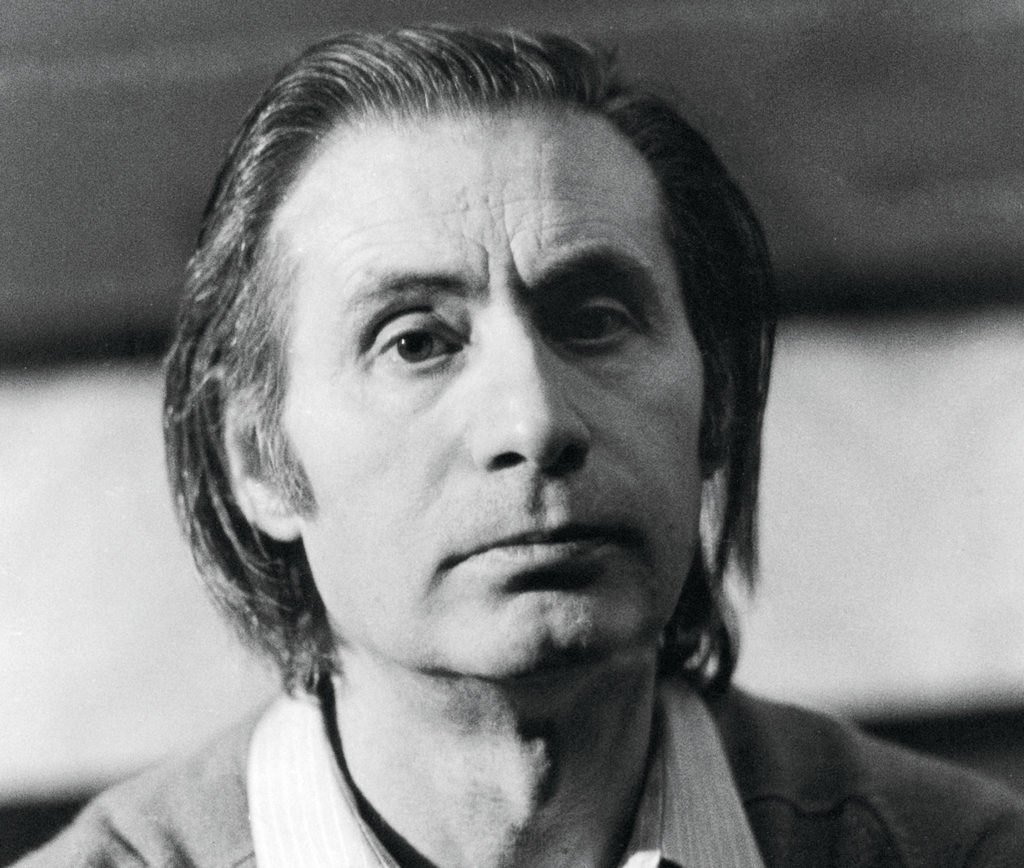

«Есть два способа сохранить собственное лицо, – говорил Альфред Шнитке. – Один способ – стараться его ежесекундно сохранить, а второй способ – вообще не думать о нем. Вот мне кажется, что второй способ гораздо лучше, потому что о лице можно и не думать, а оно существует».

Когда-то музыка Шнитке вслед за симфониями Шостаковича воспринималась как летопись эпохи, однако с каждым годом она все меньше принадлежит своему времени и все больше – вечности. О ее освобождении от внемузыкальных смыслов десять лет назад говорил Александр Ивашкин – друг и биограф композитора, исследователь и исполнитель его музыки: «Сейчас Шнитке стал восприниматься просто как композитор ХХ века, он выписался из советского контекста… Отношение к Шнитке менялось не раз: в 1980-е годы вокруг него был ореол поп-звезды. Потом интерес упал – очень легко приклеить ярлык на любого писателя, художника… К Альфреду прилип такой ярлык: талантливый стилизатор, кинокомпозитор, то танго пишет, то сладкие мелодии, то концерты и сонаты… Но сейчас публика готова воспринимать его во всей полноте».

Это действительно так – сегодня публика открыта не только к сочинениям Шнитке, ставшим репертуарными, разошедшимся на телезаставки и цитаты (а это и Concerto Grosso № 1, и Сюита в старинном стиле, и «Фауст-кантата», и Альтовый концерт, и Реквием, и сюита «Ревизская сказка», и Фортепианный концерт, и многое другое), но и к тем, что звучат гораздо реже – таким, как Третья симфония, год назад исполненная в Москве Госоркестром Светланова под управлением Владимира Юровского в день рождения Шнитке, и как те, речь о которых ниже.

Воспринимать его творчество во всей полноте готовы не только слушатели, но и музыканты, и издатели: как показывают концерты и релизы нынешнего сезона, значительное внимание уделяется именно раритетам. Фирма «Мелодия» выпускает двойной альбом исторических записей Шнитке, где хорошо известных сочинений – лишь половина. Репертуарные редкости мы встречаем и в афише XV Международного осеннего хорового фестиваля имени Бориса Тевлина, в этом году названного «Планета Шнитке», и в концертах монографического фестиваля Валерия Полянского, чьи главные события еще впереди, и в филармонических программах того же Юровского.

Cлова о неотделимости музыки Шнитке от политического и социального контекста звучали запоздало еще полтора десятка лет назад, но эта тема продолжает нас волновать. Вслушаться в сочинения Шнитке, не думая о контексте, где они рождались: нужно ли, возможно ли это в принципе, если творческий метод Шнитке – феномен именно позднесоветского времени? Искать ответ имеет смысл лишь продолжая слушать Шнитке еще внимательнее. И с этой точки зрения особенно интересны его незаигранные сочинения: в том числе – ранняя оратория «Нагасаки», великолепно исполненная в Большом зале консерватории на открытии фестиваля «Планета Шнитке» под управлением Игоря Громова, Второй скрипичный концерт, представленный в октябрьской программе Юровского, а также Четвертый скрипичный концерт и Concerto Grosso № 4 / Симфония № 5, выпуск которых к юбилею автора готовит «Мелодия».

К Шнитке вполне применимы слова, сказанные Светланой Савенко о Шостаковиче: «Его музыка действительно говорит, или, точнее, нам кажется, что она говорит о совершенно определенных вещах. И тот факт, что эти вещи, укорененные в культуре своего времени и места, уже уходят одновременно со сменой поколений, по-видимому, ничего не меняет: будущим слушателям она скажет что-то иное, но, как нам представляется, скажет в любом случае». Бесспорна чисто музыкальная выразительность Второго скрипичного концерта (1966), и тем не менее мы невооруженным ухом слышим (или кажется, что слышим) конфликт между героем – солистом – и его окружением; это относится и к Четвертому концерту, написанному совсем другими средствами и почти на двадцать лет позже. И даже не столько слышим, сколько видим (или кажется, что видим) – настолько зримо изображено столкновение. «Это не программное сочинение», – говорит Шнитке в беседах с Дмитрием Шульгиным о Втором концерте, комментируя следом его программу чуть ли не по такту. И то, что можно принять за традиционный романтический конфликт, оказывается не чем иным, как историей Страстей Христовых, изложенной без слов за двадцать с лишним минут.

Концерт начинается с каденции, предвещающей дальнейшие события: скрипка словно перебивает сама себя, пытаясь говорить спокойно, но разражаясь плачем. С первой же ноты насыщенность эмоционального содержания такова, что над техническими решениями не задумываешься, хотя они здесь отнюдь не просты. К скрипке постепенно присоединяются струнные – не случайно их двенадцать; глухо гремят литавры, медные и деревянные духовые перебивают солиста, но он не сдается, продолжая монолог с опорой на группу поддержки. Вскоре из нее выделяется антисолист – олицетворяющий Иуду контрабас: повторяя тему солиста, он все сильнее искажает ее, призывая на свою сторону ударные с духовыми. В этом же лагере, по-видимому, и рояль – у него самостоятельная роль, которую Шнитке не уточняет.

Следует алеаторический эпизод – Христа вот-вот возьмут в плен: музыка переполнена злостью «враждебной к христианам толпы» и после краткой передышки движется к кульминации. Скрипка постепенно теряет поддержку струнных, оставаясь в окружении духовых и ударных; на предельно высокой ноте заканчивает свою роль контрабас – антисолист. Ритмичный грохот литавр символизирует крестный путь: скрипка поет отчаянно и одновременно уверенно. По словам Валентины Холоповой, «интонация ее решительная, деятельная, активная, как бы одерживающая верх над всеми трагическими препятствиями». Постепенно оркестр перестает противостоять солисту, объединяясь вокруг него. «Эта модель одновременно и литературная и жизненная», – резюмирует композитор.

Тем интереснее, что, излагая программу, Шнитке настаивает: «Не надо только эту модель делать программой… увлечение прослеживанием литературной программности может привести к потере нити чисто музыкального содержания». Эта двойственность свойственна и сценической судьбе Концерта, написанного для скрипача Марка Лубоцкого и ему посвященного. Лубоцкий впервые сыграл Концерт в Финляндии в 1966 году, дирижировал Фридрих Церха. Отметим меньшую идеологизированность музыки по сравнению с литературой – буквально в те же месяцы прошел процесс Даниэля и Синявского, получивших по несколько лет лагерей за то, что их сочинения были напечатаны за границей. Более того, годом позже Шнитке впервые выехал за границу, на фестиваль «Варшавская осень». В 1970 году партитуру выпустило издательство «Советский композитор», а Лубоцкий продолжал исполнять Концерт в самых разных европейских столицах. Но лишь в 1973 году он впервые прозвучал в Москве, и уже после этого во многих городах СССР его сыграл Гидон Кремер, хотя иные исполнения, как вспоминает Лубоцкий, по-прежнему срывались администрацией, например, в Воронеже – несмотря на официальное разрешение из столицы.

Вряд ли дело в евангельской программе Концерта, едва ли известной чиновникам, – скорее в подозрительности фигуры самого Шнитке, в излишней осторожности, в традиционной советской неразберихе, где одна рука не знала, что делала другая. Как говорил Шнитке про исполнение Первой симфонии в Горьком, «тогда я понял, что никакого тотального заговора против меня в таинственных сферах не существует. Просто были люди, которые если хотели что-то сделать, то это прекрасно выполняли… никаких централизованных указаний на этот счет никто и не давал». И еще дело в том, как быстро в нашей стране могла – и может сегодня – меняться конъюнктура при неповоротливости всей системы в целом. Например, в монографии «Альфред Шнитке» Валентины Холоповой и Евгении Чигаревой, где также почти потактно проанализирован Концерт, упоминаются «драматический эпизод с участием бича» и другие красноречивые детали, однако о евангельском сюжете нет ни слова. Казалось бы, странно: книга вышла в 1990-м, сдана в набор в 1988-м, когда на религиозные темы уже говорили и писали открыто. Однако свой путь в печать она начала с января 1986-го, когда о подобном не приходилось мечтать, и шла к читателю более четырех лет.

Вряд ли случайно Холопова называет Второй скрипичный концерт «следующей точкой отсчета после памятного раннего “Нагасаки”», хотя между этими сочинениями были и другие, не менее яркие: в том числе Скрипичная соната № 1, возможно, единственное произведение Шнитке первой половины 1960-х, регулярно исполняющееся и сегодня. Тем не менее и Концерт, и «Нагасаки» (1958) – очевидно этапные точки первого десятилетия, и тем примечательнее, что оба в эти месяцы звучат в Москве, оставаясь раритетами: до тех пор, как «Нагасаки» в 2007 году выпустила шведская фирма BIS, ораторию мало кто слышал, а ее запись, сделанная в 1959 году Альгисом Жюрайтисом, оставалась легендой даже для таких знатоков, как Александр Ивашкин. Позже он называл «Нагасаки» одним из ярчайших сочинений композитора.

Если Второй скрипичный концерт среди тогдашних опусов Шнитке – один из наиболее «левых», по его же выражению, то «Нагасаки» находится на противоположном полюсе, будучи идеологически выверенной и достаточно умеренной с точки зрения музыкального языка, как кажется теперь. Тогда же казалось иначе, и ораторию дважды разносили на пленумах Союза композиторов – даже положительный отзыв Шостаковича не помог дальнейшей ее жизни. Вряд ли Шнитке пошел бы другим путем, если бы сочинение похвалили: по его словам, в «Нагасаки» он исчерпал свой интерес к Орфу, двинувшись в сторону Хиндемита и Шёнберга, и тем не менее судьба композитора могла сложиться иначе, прислушайся Союз к мнению Шостаковича. Тем любопытнее слышать «Нагасаки» сегодня, когда нам уже известен дальнейший путь Шнитке.

Во всем его наследии «Нагасаки» требует чуть ли не самых крупных исполнительских сил – огромный оркестр с восемью валторнами, двумя арфами, челестой, фортепиано, органом, смешанным хором, солисткой (меццо-сопрано). Траурная торжественность пролога прямо отсылает к баховским «Страстям по Матфею», но тип мелодизма напоминает скорее Мясковского, хотя вскоре на первый план выходит влияние Орфа. Для студенческой работы это сделано абсолютно мастерски – такие сильно действующие средства, как колокола, ксилофон, медь, Шнитке использует строго отмеренно; понятно, что его стезей не могли стать ни неоклассицизм, ни неофольклоризм, и все же удивительно, что ему была открыта и эта дорога. Совсем иначе звучит вторая часть «Утро», по словам Шнитке – «почти пастораль»: в его более поздних сочинениях представить себе что-либо подобное без фиги в кармане почти невозможно, здесь же слышна почти прокофьевская солнечность.

Часть третья, «В этот тягостный день», изображает ядерный взрыв, но если позже Шнитке до мельчайших тонкостей освоил искусство музыкального воплощения самой разной дьявольщины, то здесь он высказывается чересчур прямо. Обращают на себя внимание чисто бартоковские отыгрыши фортепиано, но куда большее впечатление они производят в четвертой части, «На пепелище», где вступают в диалог с солисткой. Соло меццо-сопрано «Я тихо иду по земле опаленной» перекликается с «Я пойду по полю белому» из прокофьевского «Александра Невского», ответы фортепиано звучат неожиданным контрапунктом, а переливы челесты тем более уводят стилистику повествования совсем в другую область. Финал, «Солнце мира», был переделан Шнитке по совету его педагога, Евгения Голубева, и в результате местами слишком похож на Шостаковича. Неудивительно, что последний догадался о существовании иного варианта, просматривая партитуру, и в итоге рекомендовал ее к записи.

Долг Шостаковичу Шнитке отдал позже – в статьях, инструментальных концертах, струнных квартетах и особенно симфониях, среди которых переломной стала Пятая, она же – Concerto Grosso № 4. Почти все симфонии Шнитке связаны как с Шостаковичем, так и с Малером, но Пятая из них, возможно, наиболее малеровская: и потому, что вторая ее часть основана на нескольких тактах неоконченного Фортепианного квартета Малера; и потому, что третья и четвертая ее части, каждая по-своему, напоминают о финальных адажио симфоний Малера. Если от малеровского умиротворения – один шаг до перехода в мир иной, музыка Шнитке делает этот шаг.

Как известно, Малер боялся приступать к Девятой симфонии, и все же именно она стала последним его законченным сочинением. Десятая известна в нескольких версиях, но многие дирижеры их не признают, исполняя лишь две части, законченные Малером. Открыт вопрос и об аутентичности Девятой симфонии Шнитке – в том виде, в каком она известна нам сегодня: речь о реконструкции Александра Раскатова, авторизованной вдовой композитора Ириной Шнитке. Возможность чистого эксперимента – послушать музыку, не зная ее истории, – практически исключена: мы обречены на то, чтобы воспринимать симфонию как предсмертное сочинение, невольно формируя свое впечатление заранее. Существующие версии последней симфонии Малера не оставляют сомнений в том, что основная часть материала написана все же Малером. До какой степени доступная ныне редакция последней симфонии Шнитке принадлежит ему, сказать трудно, как трудно и не думать об этом.

Первый великий симфонист ХХ века, Малер писал: «Я трижды лишен родины: как чех – среди австрийцев, как австриец – среди немцев, как еврей – во всем мире». Шнитке, чье творчество замыкает и музыку ХХ века, и малеровскую традицию, также мучился всю жизнь поиском родины. «Реальность поместила меня, не имеющего ни капли русской крови, но говорящего и мыслящего по-русски, жить здесь. Я стал ощущать двойную чужеродность – как полунемец и как полуеврей». Когда-то Шнитке считали авангардистом; сегодня он – несомненный классик. И если даже в профессиональной среде есть те, кто предрекает, будто Шнитке через несколько десятилетий забудут, пусть эти слова останутся на их совести. 21 и 28 ноября соответственно в Большом зале консерватории можно услышать Вторую симфонию и оперу «Джезуальдо», до сих пор исполнявшуюся в Москве один-единственный раз, в 2000 году. Музыка Шнитке обживается в третьем тысячелетии, где ей, кажется, не так уж плохо.

|

Юрий Каспаров, композитор, профессор Московской консерватории |

София Губайдулина любит повторять, что в их тройке «Денисов – Шнитке – Губайдулина» Денисов – классик, Шнитке – романтик, а сама она – архаик. Это абсолютно верно, и именно этим объясняется особая популярность музыки Альфреда Гарриевича: романтическим произведениям легче завоевать сердца слушателей, чем «объективной и отстраненной» классике. В центре внимания романтического произведения всегда – чувства, эмоции, что-то глубоко личностное, субъективное; это реакция на то, что окружает творческого человека, на мир, в котором он живет и творит… И Шнитке – не просто не исключение, но одно из ярчайших тому подтверждений! Кроме того, лучшие образцы советской музыки – сложный конгломерат, куда входят и литература, и философия, и театр, и нередко религия… музыка здесь – одна из многих составных частей. Шнитке был тем композитором, который довел «советский музыкальный эзопов язык» до кульминации, максимально ярко, убедительно и с необычайно сильным эмоциональным посылом отразил свою эпоху и закрыл тему.

Это не означает, что в музыке Шнитке нет новаций, достоинств чистого искусства… Конечно, есть! В одном только Concerto Grosso № 1 их великое множество: это касается и ритма, и тембра, и фактуры… знаменитые каноны с шагом в одну шестнадцатую – это было революционное переосмысление древнего, как мир, приема. А время во Второй сонате для скрипки и фортепиано (Quasi una sonata)? Современная музыка всегда определялась именно отношением к течению музыкального времени, в этом смысле Вторая соната – произведение эталонное! Есть ли смысл комментировать музыкальный театр Первой симфонии? Тоже революция – очередная – в советской музыке. Этот перечень можно продолжить, и именно подобные яркие приемы вызывали к жизни огромное число эпигонов Шнитке, активно и отчаянно эксплуатировавших его открытия.

Какие его произведения будут исполняться в ближайшие полвека – зависит уже не от музыки Шнитке и даже не от исполнителей. Сейчас перестает работать последний оплот капитализма – концепция общества потребления, и в России этот процесс принял особо катастрофический характер. Мировой рынок разрушается на глазах, академическое искусство и фундаментальная наука работают против концепции общества потребления – значит, их влияние необходимо ограничить… Музыка корифеев тоже подверглась губительному влиянию политики, определяемой состоянием экономики, и сегодня в России даже «великое трио» Денисов – Шнитке – Губайдулина исполняются значительно реже, чем в перестроечные годы. Но справедливое положение вещей рано или поздно восстановится. Вторая и Третья симфонии Шнитке, Альтовый и оба Виолончельных концерта, конечно, уже упомянутый Concerto Grosso № 1, многие камерные сочинения, знаковая кантата «История доктора Иоганна Фауста», Концерт для смешанного хора на стихи Г. Нарекаци и многие другие навечно останутся в мировой музыкальной сокровищнице. То, что они займут достойное место в филармонических программах, в репертуаре оркестров, ансамблей, хоров и солистов, – лишь вопрос времени.

|

Владимир Тарнопольский, |

У каждого композитора ХХ века все главные открытия устаревали очень скоро, может быть, уже к концу его жизни: это касается и Стравинского, и Шёнберга, то есть даже классиков, на плечах которых мы все стоим. Сама техника Шнитке не столько устарела, сколько самортизировала: например, когда какой-нибудь один элемент по диагонали повторяется у всей струнной группы и превращается в кластер – этой техникой сегодня едва ли кто-то пользуется. И слава Богу: это его индивидуальный язык, это его акцент, это знак его времени. А есть вещи, как во всяком настоящем искусстве, вневременные. В первую очередь масштаб: во времена Шнитке почти никто не писал симфоний – этим масштабом мышления нельзя не восхититься. Пусть даже там и нет оригинального тематизма, но к ним не подходят такие критерии. Для меня это грандиозные руины великой европейской культуры. Я хожу мимо этих руин, думаю о том, какая это великая культура была, как она мельчает… Для меня ценность его музыки именно в этом, и это никогда не закончится, надеюсь.

Из сочинений Шнитке, думаю, в первую очередь будут исполняться Concerti grossi. Не потому, что они чем-то лучше его симфоний, кантат или опер. Просто структуру нашей концертной жизни определяют солисты-звезды, а с этой точки зрения Concerti grossi очень эффектны: они иногда смешны, иногда горьки, опираются на барочный тематизм, с ним заигрывают, над ним иронизируют… Это музыка, доступная и звездам, и широкой публике.

По большому счету музыка Шнитке все-таки программна. Когда мы слушаем, скажем, симфонические поэмы композиторов-романтиков, имеет смысл знать эти программы хотя бы в общих чертах. Точно так же нам нужно знать, в чем заключается программность сочинений Шнитке. Например, если одна симфония посвящена экуменической теме – даже если она когда-нибудь утратит свою остроту, – важно знать, что здесь соединены разные культурные пласты, разные идеологии. И если другая симфония является размышлением о немецкой музыке, если там очень много квазицитат и монограмм немецких композиторов, это тоже важно знать. Конечно, я допускаю, что новому поколению слушателей музыка Шнитке будет ложиться на душу и без этого: мы же воспринимаем Сметану, Листа, Чайковского, и не всегда задумываемся о том, что такое на самом деле «Манфред» или «Буря». Но произведение искусства все-таки многослойно, и чем больше ты о нем знаешь, тем лучше. Хотя сейчас предпочитают прийти, послушать и быстро переключиться на что-то другое. Но это лучше, чем не слушать вообще.

К юбилею композитора «Фирма Мелодия» сделала подарок читателям «Музыкальной жизни» – отреставрировала и оцифровала уникальную, ранее не изданную запись 1977 года Concerto Grosso No. 1 с участием автора.