История

История

Во втором полугодии 2019-го в России вышли сразу три аудиозаписи додекафонных произведений, каждая из которых без преувеличений может быть названа исторической. Первые две – в 10-дисковом боксе Марии Юдиной (фирма «Мелодия»): впервые мы можем услышать, как великая пианистка исполняет Musica stricta Андрея Волконского (самое раннее советское сочинение в серийной технике) и Вариации ор. 27 Антона Веберна – пожалуй, главный додекафонный опус всех времен для фортепиано соло. Третья запись – и вовсе мировая премьера музыки, хоть и не новой, но прежде неизвестной: для CD-приложения к журналу «Музыкальная академия» Татьяна Гринденко и Михаил Дубов сыграли трехчастную Сонату для скрипки и фортепиано (1973) Владимира Мартынова.

Композитор считает, что это этапная работа, разделившая его творческий путь на «до» и «после». И подчеркивает: более строгого и тщательного воплощения додекафонии в СССР не было. Действительно, то, чем занимался Мартынов в более поздние годы, бесконечно далеко от стиля сонаты. И все же Владимир Иванович признается, что с восторгом ее слушает и не возвращается к этому стилю только потому, что «нет социального заказа»1.

Речь здесь, конечно, не только о деньгах: под социальным заказом понимается нечто большее – готовность публики воспринять и принять подобную музыку, общее ощущение ее своевременности. И действительно, уже во второй половине 1970-х додекафония стала выходить из моды в советской авангардной среде, хотя прежде этому методу отдали дань практически все ее лидеры – от упомянутого выше Андрея Волконского до Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке и Софии Губайдулиной. Насколько актуальной казалась работа в серийной технике в 1960-х и начале 1970-х, настолько устаревшей – в 1980-е и 1990-е. Даже в начале «нулевых» на молодого композитора в России, который бы стал писать двенадцатитоновые произведения, посмотрели бы странно: простым зрителям эта музыка по-прежнему казалась непонятной, а профессионалам – чем-то вопиюще «нафталиновым».

Почему же изобретение Нововенской школы оказалось столь чувствительно к веяниям времени, и отношение к нему буквально в течение одного десятилетия могло смениться на диаметрально противоположное? Для ответа на этот вопрос надо вернуться к моменту создания техники и задуматься над тем, зачем вообще она была нужна композиторам.

Апостолы двенадцати

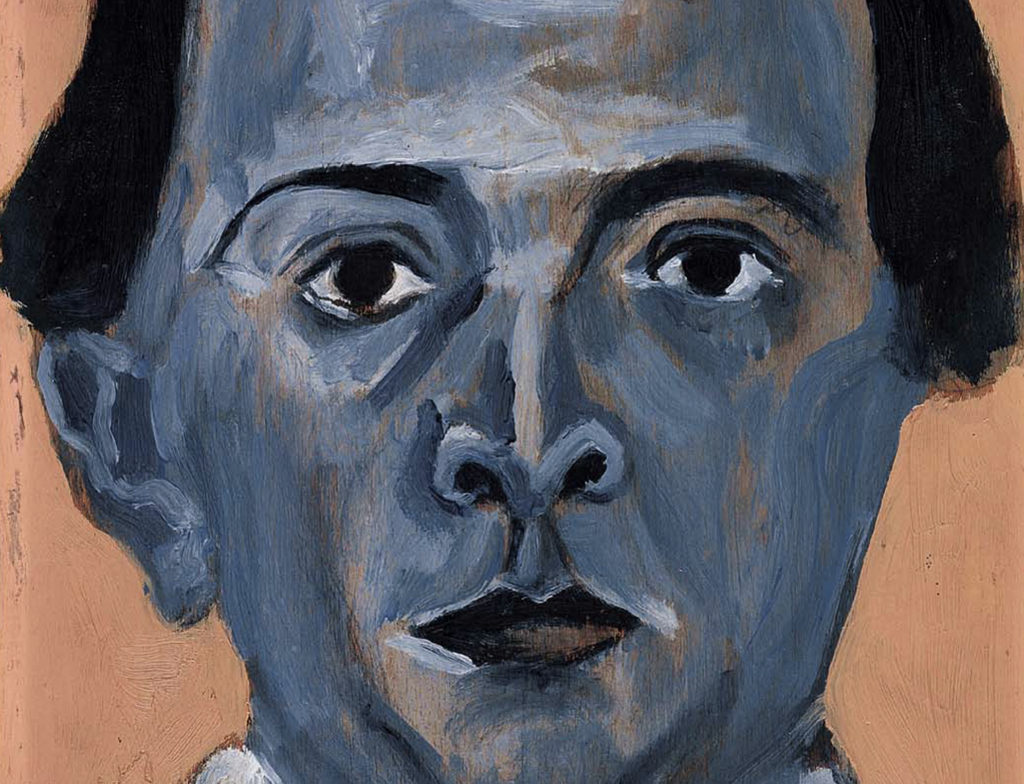

Единого мнения о том, кто изобрел додекафонию, до сих пор нет. Традиционно считалось, что первым «запатентовал» эту технику Арнольд Шёнберг в 1921 году. Это признавали и его ученики – Антон Веберн и Альбан Берг. Однако, у самого Веберна еще до Фортепианной сюиты ор. 25 Шёнберга («официально» первого двенадцатитонового произведения) были сочинения, во многом предвосхищающие базовый принцип неповторяемости двенадцати тонов. А параллельно (причем независимо от Шёнберга и Веберна) к тем же идеям приходили и другие композиторы – в том числе в России. Достаточно вспомнить три додекаккорда, с которых начинается «Предварительное действо» Александра Скрябина.

Общепризнано одно: главным адептом додекафонии стал именно Веберн. Из его 31 опуса (если считать только те, что автор обозначил номером) почти половина – начиная с 17-го – написаны в ней. А с 19-го он использует одну серию на все произведение. Но дело не только в количестве сочинений и отсутствии стилевых модуляций. Сам композиционный метод Веберна, пожалуй, лучше всего отвечает самой сути серийности.

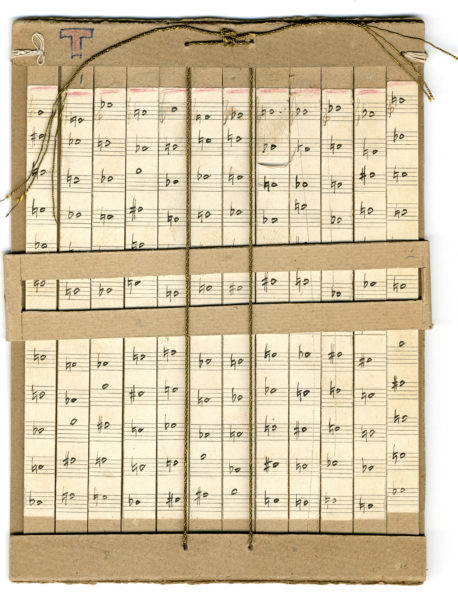

Что вообще такое двенадцатитоновая (или додекафонная, что одно и то же) техника? Каков ее смысл? На первый вопрос любой музыкант, окончивший вуз, ответит примерно следующее: додекафонное произведение построено на серии – последовательности из двенадцати неповторяющихся звуков. Как только проведение серии заканчивается, она начинается заново, то есть единожды заданная последовательность тонов воспроизводится раз за разом. Также она может идти задом наперед (ракоход), в зеркальном отражении (обращении) и в зеркальном ракоходе. Возможны и транспозиции, то есть переносы звукового ряда на иную высоту.

На второй вопрос – зачем оно нужно? – ответит уже далеко не каждый. В своих «Лекциях о музыке» Веберн утверждает: цель – в достижении максимального единства материала. На самом деле, нам принципиальны не звуки как таковые, а интервалы (то есть расстояния) между ними. Интервал – мельчайшая звуковысотная единица, имеющая эмоциональную окраску (очевидно, что один звук, взятый с нейтральной динамикой, такой окраски не имеет). Сравним это с эмодзи. Серия задает последовательность интервалов. Представьте, что у вас есть только пять эмодзи, и следовать они могут в определенном порядке или же задом наперед.

Как ни переноси серию, как ни переворачивай (это и есть обращение), последовательность наших «эмодзи» не изменится. К этому характерному набору мы настолько привыкаем, что необходимость в каких-либо иных приемах формообразования – как, например, повторение мелодии (темы) или целого раздела – попросту отпадает.

Веберн довел идею до предела: серии его поздних произведений состоят всего из трех интервалов – большой терции, малой терции и малой секунды (плюс их обращений). Продолжая аналогию с компьютерными значками, попробуем ограничиться только тремя эмодзи! Таким образом, скупость в средствах оборачивается максимальным лаконизмом, изобретательностью и концентрацией музыкальной мысли. Каждый символ означает большее!

Часы и минуты вселенной

Самое протяженное додекафонное произведение Веберна – шестичастная Вторая кантата ор. 31 – в образцовом исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Пьера Булеза длится всего около 16 минут. А все сочинения композитора, начиная с ор. 17, – менее двух часов. Но в этих двух часах – целый мир. Точнее, вселенная, где множество миров.

Как и в далеком космосе, время здесь течет по иным законам, отличным от земных. Веберн сжал его до предела.

«На основе предельного сжатия во времени веберновской новой темброритмической глубинной структуры музыкального пространства возникает совершенно своеобразный характер музыкальной образности. Мысль здесь настолько концентрированна и сжата, что она уже фактически не развивается, а только обнаруживается при развертывании во времени, будучи сама совершенно неподвижной. Здесь начало и конец тождественны друг другу, а изначальная обозримость всех моментов движения выражается в ощущении многослойного круговращения» – пишут о Симфонии ор. 21 В. Н. Холопова и Ю. Н. Холопов в первой, основополагающей русскоязычной монографии о Веберне.

Кстати, примерно в те же годы, когда Веберн и Шёнберг экспериментировали с организацией звуков вне тональности (а это и привело к созданию серийной техники), Альберт Эйнштейн разрабатывал общую теорию относительности. Среди прочего, она обосновала возможность разного хода времени в зависимости от гравитации. «На этой планете один час равен семи годам на Земле» – говорят герои нашумевшего блокбастера Кристофера Нолана «Интерстеллар», находясь вблизи черной дыры (фантастический сюжет фильма базируется на современных научных гипотезах, которые, в свою очередь, опираются на разработки Эйнштейна). Так и в музыке Веберна одна минута соответствует целым часам музыки более традиционной.

Продолжая научные параллели, вспомним о бурном развитии генетики и исследованиях атома, которые пришлись на ту же первую треть века. Можно сказать, и Веберн формировал свою музыку на атомарном уровне, а серия – это ДНК его сочинений.

Свобода несвободы

Как и многие первооткрыватели – что в науке, что в искусстве, – Веберн опередил свое время. По-настоящему его поняли только после смерти (гения не стало в 1945-м), но зато для первого же послевоенного поколения композиторов он стал фигурой номер один. Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен и прочие представители второго авангарда решили пойти по его стопам и всерьез занялись дальнейшим развитием серийной техники. Новомодное увлечение затронуло даже Игоря Стравинского, которому к началу 1950-х было уже под 70. Он, впрочем, отнесся к додекафонии менее догматично, чем младшие товарищи. Хотя и у него есть это ощущение сжатия музыкального времени: так, его девятичастный Requiem Canticles (1966) длится еще меньше, чем веберновская кантата. Композитор даже шутил, что написал «карманный реквием». Но по масштабу мысли, эмоциональной силе это произведение может быть поставлено в один ряд с великими реквиемами прошлого.

Время менялось не только в музыке и в научных теориях. Сама жизнь стала стремительно ускоряться. Распространение гражданской авиации и скоростных видов наземного транспорта, повсеместное проникновение телевидения – все это изменило событийную и эмоциональную насыщенность существования человечества. Искусство оказалось отражением прогресса. А это не только сжатие музыкального времени, но и, например, общая чехарда сменяющих друг друга стилей и течений. Мир как будто подлетал к черной дыре, все быстрее «скатываясь» по горизонту событий в эпицентр неизвестности. Та эволюция, которую прежде музыка проходила за столетие, теперь занимала десятилетие, а то и меньше. Вот и додекафонию, казалось, воцарившуюся в конце 1940-х безраздельно, уже к началу 1960-х начали вытеснять новые системы.

На смену максимально детерминированной музыкальной ткани пришли алеаторика и сонористика, предполагающие невиданную свободу даже не композитора, а исполнителя: в одном случае он мог менять порядок частей, в другом – сам определял высоту звука и нюансы воплощения указанного автором кластера (сонора). Чуть позже появились интуитивная музыка и минимализм, тоже бесконечно далекие от догм додекафонии, вошли в зенит электроника и спектрализм, препарирующие первоосновы звуковой материи…

До Советского Союза музыкальные тенденции Запада доходили с задержкой, хотя перед революцией и первые годы после нее мы были на острие прогресса. Первое строго серийное произведение (как уже было отмечено, это Musica stricta Волконского) появилось у нас только в 1956-м. Символично, что автором его оказался композитор, родившийся за рубежом и даже в самые «удушливые» годы сохранявший нездешнюю внутреннюю свободу. По сути, он был, конечно, совсем не советским человеком, и музыка его оказалась столь же интернациональной, как и образ мыслей. Но вслед за Волконским к додекафонии обратились и другие музыканты, никогда не бывавшие за пределами «железного занавеса». Уже выйдя из моды в Европе, двенадцатитоновость оказалась на пике подпольной авангардной моды в СССР.

Не без иронии Родион Щедрин пишет в предисловии к вышеупомянутой монографии Холоповых о Веберне: «Был в свое время период моды на Веберна, когда не знать его партитур, не разбираться в тонкостях его композиторской техники, не увлекаться знаменитыми симметриями и паузами казалось почти что дурным тоном. “Скажи мне, как ты относишься к Веберну, и я скажу тебе, кто ты” – примерно так можно было охарактеризовать кредо некоторых авангардных композиторов около четверти века тому назад. “Открытие” Веберна в 50-е гг. послужило поводом для того, чтобы сотворить из него своего рода кумира».

Отчасти в этом было действительно стремление освоить новое, пройти через ту школу, которая, по утверждению Булеза, необходима каждому современному композитору. Но вместе с тем обращение к додекафонии и увлечение Веберном в нашей стране наполнялось особым смыслом, которого никогда не было за рубежом: это стало своего рода музыкальным диссидентством, демонстративной попыткой создавать произведения настолько несоветские, насколько только возможно. Самая несвободная техника оказалась символом внутренней свободы.

Неудивительно, что однажды и этот смысл потерял актуальность.

Новое проведение серии

Стремительный бег прогресса в искусстве докатился и до нас. Течения сменялись уже не по десятилетиям и даже не по годам. Многие композиторы буквально в каждом своем произведении претендовали на изобретение какого-то нового музыкального языка. Пожалуй, ни один историк музыки не сможет назвать доминирующее течение в 1990-е и 2000-е годы. Отдельные тенденции, объединяющие небольшие группы авторов, – да. Магистральную линию – нет. Можно сказать, что новое появлялось каждую минуту. И в то же время все это так или иначе опиралось на разработки прежних лет. «Горизонт событий» с его бешеным мельтешением заканчивался, и к началу нового тысячелетия мы оказались внутри черной дыры музыкальной истории, где нет уже никакой смены стилей, а есть единое, бесконечно широкое и в то же время бесконечно плотное пространство художественного высказывания. И в этом пространстве на равных сосуществуют минимализм «современного» Мартынова и неоромантизм Валентина Сильвестрова, спектрализм Тристана Мюрая и додекафония Александра Вустина, последнего убежденного адепта веберновской техники в нашей стране.

В 2010-е годы сложившаяся ситуация окончательно закрепилась, была принята и профессионалами, и публикой (пусть даже неосознанно). В равной степени современными для нас стали все стили, когда-либо существовавшие в истории музыки, будь то тональность, серийность, модальность или что-то еще. Уравнялись и диаметрально противоположные характеристики музыкального языка: простота и сложность, оригинальность материала и тотальная цитатность, афористичность и растянутость во времени, мелодичность и отсутствие мелодий как таковых… Кто-то называет это постмодерном, кто-то оперирует термином «метамодерн», а тот же Мартынов, почувствовав историческую уникальность момента, и вовсе возвещает «конец времени композиторов» (при этом продолжая сочинять).

Что же это значит конкретно для додекафонии, судьбе которой посвящена наша статья? Пожалуй, то, что после всех воцарений и изгнаний прошлого настало время ее спокойного возвращения – не в качестве доминирующей тенденции, разумеется, и уж точно не как символа свободы или несвободы, но как одного из способов организации музыкального материала и музыкального времени – ничуть не лучше и не хуже остальных. В конце концов, внутренняя кухня композитора широкую публику не интересует, а отсутствием напевной мелодии и диссонантной гармонией ее сегодня уж точно не поразишь и не напугаешь. Вот и получается, что додекафонная опера Вустина «Влюбленный дьявол», уже второй сезон с успехом демонстрируемая в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, и только что изданная Соната для скрипки и фортепиано Мартынова воспринимаются просто как очень хорошая музыка. И оценивая эти произведения, мы говорим не о технике и не об актуальности (сам этот термин, похоже, теряет актуальность применительно к чистой музыке), а о вневременной красоте.

1 Цит. по интервью: Тимофеев Я. Владимир Мартынов: «Не дело композитора заниматься содержанием» // Музыкальная академия. 2019, № 4, с. 26.