Персона

Персона

Весной в двух европейских столицах – Лондоне и Берлине – Владимир Юровский должен был впервые в своей карьере продирижировать Девятую симфонию Густава Малера – композитора, чье 160-летие со дня рождения планировали широко отметить в этом году многие оркестры мира. Таким образом Юровский подвел бы промежуточный итог начатого им тринадцать лет назад последовательного исполнения всего цикла малеровских симфоний (единственное исключение – Адажио из Десятой симфонии, сыгранное намного раньше, в 2008 году), однако из-за пандемии Девятую пришлось отсрочить аж на сезон 2021/2022.

Владимир Юровский (ВЮ) периодически возвращается к более ранним симфониям Малера – очень важного для него автора – и методично включает его произведения в репертуар всех своих коллективов. В беседе с Юлией Чечиковой (ЮЧ) дирижер очень детально рассказал о Первой симфонии – о различиях ее редакций, о специфике программы, о том, почему ему ближе пятичастная версия, и о том, как молодой Малер реализовывал идею подвижности звука.

ЮЧ Владимир, как дирижер вы изначально придерживаетесь хронологического критерия в исполнении симфоний Малера – двигаетесь от самой ранней к самой поздней. Когда возникла такая идея?

ВЮ Выдающийся советский музыковед Иван Иванович Соллертинский считал, что симфоническое наследие Малера можно рассматривать как грандиозную поэму из десяти глав, где каждая «с необычайной музыкально-философской последовательностью вытекает из предшествующей». Подобное суждение мне кажется небезосновательным. Подтверждение ему я нашел, когда приобрел достаточный опыт в исполнении малеровских опусов.

Мое трепетное отношение к Малеру зародилось в пятнадцатилетнем возрасте. Можно даже сказать, что решение заняться дирижерской профессией было мною принято под влиянием малеровских симфоний. Но даже став профессионалом, я еще долго не подступался к его творчеству: оно мне представлялось неким Эверестом исполнительского ремесла, к которому нужно медленно и целенаправленно двигаться. Наконец, когда я почувствовал, что внутренне готов к этому «путешествию», то начал с самого раннего малеровского опуса – не с Первой симфонии и даже не с «Песен странствующего подмастерья», а с кантаты «Жалобная песня» – и далее обращался к симфониям исключительно хронологически, то есть в порядке их создания. Это дало мне возможность последовать за автором, постепенно осмысляя его произведения и вникая в их суть.

Оговорюсь, в отношении симфоний Брукнера я действую по аналогичной схеме. Вообще, она мне кажется универсальной и применимой к любому крупному симфонисту XIX–XX веков. Но на практике не всегда получается придерживаться этого принципа. Например, у Бетховена дебютной для меня стала Седьмая симфония. Затем я продирижировал Четвертую и Шестую, Третью, Пятую, Девятую, Вторую. И лишь совсем недавно я сыграл Первую. За Восьмую симфонию мне еще только предстоит взяться. А вот в случае с Брамсом хронологический подход удался: в моем репертуаре Брамс появился почти одновременно с Малером, в 2007 году, и шаг за шагом я освоил все четыре симфонии. Результатами такого системного метода я остался доволен.

Конечно же, выбранная тактика не может влиять непосредственно на качество самого исполнения. Скорее она необходима для вызревания самостоятельной исполнительской концепции того или иного сочинения. Сейчас, добравшись до Девятой симфонии Малера, мне особенно интересно возвращаться вновь к его юношеским опусам, «перечитывать» их, одновременно работая над теми, что были написаны в последние годы жизни. Выбранный мною путь к Малеру – своего рода музыкальное послушничество, установление определенных самоограничений – был продиктован прежде всего моим обширным опытом слушателя, весьма часто разочарованного незрелостью тех или иных интерпретаторов Малера. Настоящему любителю и знатоку его музыки всегда будет досадно за дирижеров, которые хватаются за «хитовые» Пятую или Шестую симфонии, не имея ни малейшего понятия о том, каким трудным и извилистым путем Малер пришел к ним. В какой-то момент я сказал себе: конечно, каждый волен поступать, как ему заблагорассудится, но я пойду своей дорогой.

ЮЧ Когда и как произошло ваше знакомство с Первой симфонией?

ВЮ В 1987–1988 годах, когда только началось мое погружение в наследие Малера, я нашел в коллекции отца партитуру Первой симфонии, выпущенную издательством «Музыка». Помню, что сначала услышал Пятую и Вторую симфонии. Они опередили Первую, но все же я отношу знакомство с ней к самым ранним своим впечатлениям от соприкосновения с Малером.

ЮЧ Когда партитура оказалась у вас перед глазами, что прежде всего обратило на себя внимание?

ВЮ Удивительное медленное вступление к первой части и ко всей симфонии; использование Малером тем из «Песен странствующего подмастерья» – музыки, на тот момент уже мне известной; «Траурный марш в манере Калло» с его необычным настроением и антисимфоническим характером; странный, несколько сумбурный по форме финал, которыйтогда вызвал у меня много вопросов. Позже я открыл для себя книгу Инны Алексеевны Барсовой «Симфонии Густава Малера», и композиторский замысел финала Первой стал мне более понятен. Тем не менее я «спотыкался» об него до тех пор, пока не разобрался с окончанием следующей – Второй симфонии. Думаю, что финал Первой, несмотря на его ключевую роль в драматургии произведения, в музыкальном отношении слабее других частей и потому вызывает у многих исполнителей трудности.

ЮЧ В чем его несовершенство?

ВЮ Прежде всего в том, что он основан на очень вторичном музыкальном материале, с которым молодой Малер к тому же и обращается еще неумело. Правда, и в финале Второй симфонии композитор также опирается не на первосортного качества тематический материал, однако обращается с ним мастерски в драматургическом плане. Финал же Первой – наиболее уязвимое место всей симфонии, и все же именно благодаря ему сочинение приобретает неповторимые малеровские очертания.

Вообще, уже многое было сказано о проблеме финалов в симфонической музыке XIX века, где акцент традиционно ставился на первой части как самой весомой и самой содержательной. Малеровский подход к симфонии как к роману породил два главных типа финала в его творчестве: финал-драма, в котором происходит окончательное столкновение конфликтующих сил, либо со счастливой (Первая, Вторая, Восьмая), либо с трагической развязкой (Шестая); и финал-эпилог – философский итог всех предыдущих событий симфонии (Третья, Четвертая, «Песнь о земле», Девятая). Финалы Пятой и Седьмой не принадлежат, с моей точки зрения, ни к одному из типов: в них нет внутреннего конфликта, необходимого для финала-драмы, и при этом они слишком событийны для философского финала-эпилога. Они ассоциируются у меня с заключительным пятым актом шекспировского «Сна в летнюю ночь»: основная коллизия пьесы уже завершена, и действие венчает карнавальная бурлеска, комментирующая произошедшее на сцене, но не имеющая к этим событиям прямого отношения.

ЮЧ Я очень люблю вашу живую запись Первой симфонии 2010 года с Лондонским филармоническим оркестром. Вы уже тогда отдавали предпочтение версии в пяти частях, с Blumine, вызывавшей у Малера столько противоречивых чувств и сомнений.

ВЮ На самом деле я заинтересовался Blumine намного раньше, еще в 1991 году. Моему отцу тогда предстояло впервые в жизни исполнить Первую симфонию в двух концертах с оркестром Берлинского радио – в столичном Haus des Rundfunks и в Дортмунде. Коллектив попросил пятичастный вариант симфонии (но не первоначальную будапештскую версию с другой инструментовкой, а позднейшую – берлинскую, со всеми окончательными изменениями, куда между первой и второй частями решили вставить Blumine). Я хорошо помню те выступления, так как оба вечера дирижировал сценическим оркестром: концертные залы в ту пору еще не были оснащены мониторами, поэтому отцу требовался ассистент. Моя обязанность заключалась в том, чтобы, стоя за сценой, следовать жестам дирижера и передавать вступление трубам в отдалении. Можно сказать, что тогда и состоялся мой мини-дебют в классическом симфоническом репертуаре.

Во время репетиций я совершенно влюбился в Blumine. Эта музыка идеально подходила для девятнадцатилетнего тинэйджера, склонного к романтической восторженности. И конечно же, сразу захотелось докопаться до истинной причины колебаний Малера и мотивов его окончательного отказа от этой части. Из профессиональной литературы я почерпнул, что, по одной из версий, он испытывал недовольство музыкальным уровнем Blumine, якобы недостаточно высоким для большой симфонической работы. Этот довод кажется убедительным: незатейливая пьеса в духе Шуберта, написанная в 1884 году как музыка к tableaux vivants («живые картины») по поэме Йозефа фон Шеффеля «Трубач из Зеккингена», стилистически несколько выбивается из музыкального строя симфонии. Позднее меня посетила и другая мысль: удалив Blumine, переименовав «Титана» в Симфонию №1 и тем самым отменив структурное деление на два раздела (три и две части соответственно), Малер сознательно отказался от принципа многочастной симфонической поэмы в духе Берлиоза или Листа. Таким образом он попытался привести свое детище в соответствие с классическими образцами тогдашнего репертуара – симфониями Бетховена, Шуберта, Шумана и Брамса.

ЮЧ Но в двух последующих сочинениях раздутая структура его не смущала. Разве что песня «Небесная жизнь» была перенесена из плана Третьей симфонии, которую изначально должна была завершать, в Четвертую. Вторая же – весьма эпическая – пересмотру не подвергалась.

ВЮ Я думаю, к моменту окончания работы над Второй симфонией Малер уже смирился с мыслью, что классическая симфония в четырех частях – не его стезя. Хотя в его творчестве такие симфонии еще случатся (Четвертая, Шестая, Девятая), но все они так или иначе будут нарушать классические каноны. Вторая и Третья стали осознанным исключением из всех правил, и причиной тому – их масштабный замысел и соответствующий ему гигантский состав исполнителей. Сокращение количества частей так или иначе не привело бы эти симфонии к классическому образцу. А Первая оказалась наиболее пригодной для такой метаморфозы.

ЮЧ На ваш взгляд, это был верный ход?

ВЮ Симфония стала более компактной (и как следствие – чуть ли не самой популярной у Малера), но вместе с тем она растеряла изначально заложенный в ней заряд радикальности. Кроме того, в результате этих хирургических вмешательств из музыки всей симфонии, кроме финала, исчезла сфера лирического. Первая часть крайне необычна по замыслу, в ней преобладают медленные темпы, ее можно даже назвать созерцательной по характеру, но никак не лиричной: она сродни упоительной красоты ландшафту, вызывающему у наблюдателя воодушевление и ликование. Сам же наблюдатель в этой части остается «за кадром», и в какие-то моменты может показаться, что его вообще нет. Однако если проанализировать связь между крайними частями симфонии, то можно прийти к выводу, что явление героя происходит именно в начале, при этом он будто бы растворен в природе и не испытывает сердечных переживаний. Похожий образ можно найти в романе «Пан» классика норвежской литературы Кнута Гамсуна. Этот сюжет, на мой взгляд, более соответствует настроению Первой симфонии, чем «Титан» Жана Поля (Иоганна Пауля Фридриха Рихтера), давший ей временный заголовок. «Пан» также ближе к Малеру по дате написания – 1894 год против 1800–1803 годов.

Так вот, в поздней версии за первой частью следует Скерцо: в нем наш нелиричный лирический герой попадает из блаженного мира вечной природы в грубую бюргерскую среду завсегдатаев трактиров и пивных. То есть контраст есть, и довольно мощный, но сердечная сфера продолжает оставаться за скобками. Лирика проявит себя только лишь в среднем разделе «Траурного марша» – в теме, заимствованной Малером из последнего номера его «Песен странствующего подмастерья» – и уже потом в финале. Так что в плане драматургической фабулы Первая симфония как раз лишилась типичной для классических циклов медленной лирической части, традиционно шедшей за Allegro. Зато у Первой симфонии – характерные Скерцо и «Траурный марш в манере Калло». Это можно объяснить: начало симфонии протекает в сравнительно медленном темпе, и по контрасту за ним должна следовать более подвижная музыка. Я бы сказал, что обе версии имеют свою логику. Пожертвовав музыкой Blumine, Малер уплотнил развитие фабулы, но тем самым существенно ослабил важность лирической темы для всей концепции.

ЮЧ А что если Малер просто пересмотрел свое отношение к увлечению актрисой Йоханной Рихтер, с именем которой связано написание Blumine? Может, в какой-то момент он решил, что пора освободиться от этого воспоминания?

ВЮ Может и так. Это естественно – расставаться со своим прошлым. Кстати сказать, с многострадальным «первенцем» – «Жалобной песней» – Малер поступил точно так же, и мне кажется это очень показательным: создавая новую версию, композитор изъял из сочинения первую часть, где происходит завязка всей истории, и вряд ли основным мотивом для этого послужили музыкальное несовершенство или излишняя техническая сложность партитуры. Оставшиеся части Малер действительно упростил, убрав засценный оркестр, сократив количество солистов, заменив детские голоса на взрослые. Но истинной причиной пересмотра всей структуры произведения, вероятнее всего, послужила безвременная смерть брата Малера – Эрнста. Поэтому после этого трагического события первая часть «Жалобной песни», где речь идет о братоубийстве, оказалась морально недопустимой для автора. С точки зрения потомков, все это – важнейшие факты биографии художника, в то время как произведения искусства имеют свойство обретать самостоятельную жизнь, не зависящую от их создателя. В наши дни исполнение оригинальной версии кантаты стало повсеместной традицией, и никого уже не смущает, а скорее, наоборот, восхищает ее пророческая первая часть. Так что мне кажется вполне закономерным стремление ознакомиться с ранними редакциями Первой симфонии. Однако есть нюанс: вернув Blumine на свое место, но оставив прежней инструментовку всего опуса, мы все еще далеки от исходного образца, а им является так называемая будапештская версия.

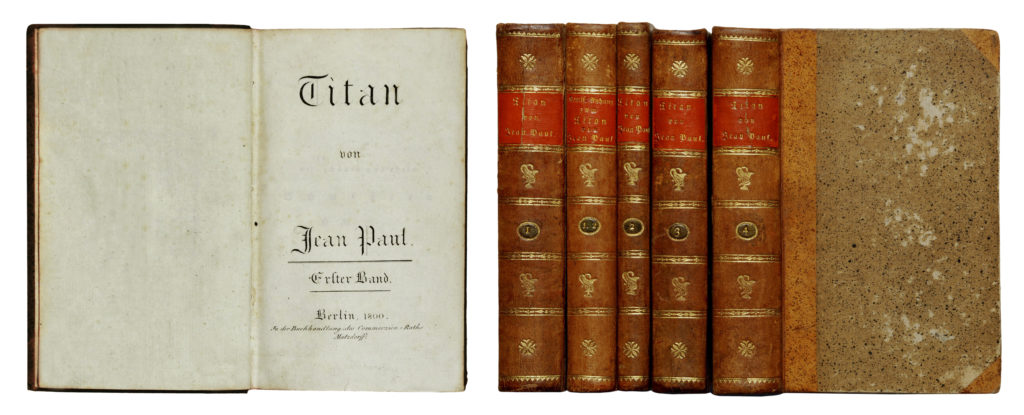

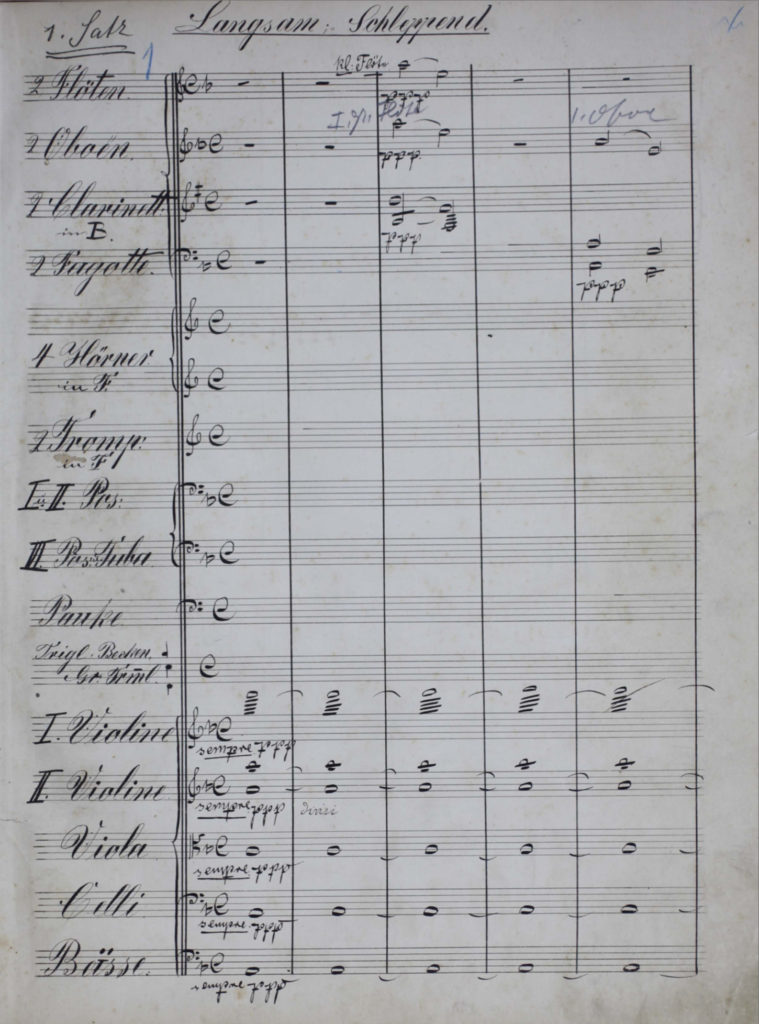

Малер продирижировал ее всего один раз – в ноябре 1889 года в венгерской столице. Тогда произведение еще имело название «Симфоническая поэма в двух разделах». В ней был задействован вполне традиционный набор для романтического оркестра (три флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, четыре валторны, две трубы, три тромбона с тубой, а также арфа, литавры, ударные и струнные). Затем появилась гамбургская версия 1893 года – «“Титан”, симфоническая поэма в форме симфонии» с расширенным инструментальным составом (четыре флейты, четыре гобоя, четыре кларнета, три фагота, семь валторн, четыре трубы, три тромбона с тубой, две арфы, литавры, ударные и струнные). Затем Малер продирижировал этот вариант еще раз – с незначительными изменениями – в Веймаре в 1894 году. Состав оркестра не изменился, в отличие от названия: «“Титан”, симфония в двух разделах и пяти частях». В окончательной, берлинской редакции 1896 года (уже без Blumine) сочинение было озаглавлено как «Симфония ре мажор для большого оркестра» (четыре флейты, четыре гобоя, пять кларнетов, три фагота, семь валторн, шесть труб, четыре тромбона, туба, арфа, две пары литавр, ударные и струнные).

ЮЧ Тогда насколько правомерно исполнение пятичастной версии в более поздней инструментовке?

ВЮ У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. С музыковедческой точки зрения, с точки зрения исторической корректности, конечно же, пятичастный вариант следует играть только в ранней инструментовке. В наше время это стало возможным, так как наконец-то была издана партитура и оркестровые голоса гамбургско-веймарского «гибрида». Его записали на исторических инструментах Les Siècles с Франсуа-Ксавье Ротом. Есть и другие релизы: гамбургскую версию «Титана» выпустил на диске Томас Хенгельброк с Филармоническим оркестром Северогерманского радио. Но будапештская редакция, от которой сохранились лишь рукописи нечетных частей, так и остается неизданной и, соответственно, неисполненной. Было бы любопытно прикоснуться именно к ней и в идеале задействовать инструменты той эпохи. Хотя, предварительно изучив факсимиле манускрипта, представленное в интернете, могу сказать, что инструментовка там менее эффектна, чем в поздних версиях.

ЮЧ Я слушала гамбургско-веймарского «Титана» с Les Siècles. У вас тоже есть опыт исполнения Малера на исторических инструментах: вы сделали запись симфонической поэмы «Тризна» и «Песен странствующего подмастерья» с Оркестром эпохи Просвещения. Прочитала, что Les Siècles специально меняли свои французские трубы на венские и немецкие, наиболее приближенные к тем, с которыми имел дело сам Малер. На что направлены подобные опыты исполнения?

ВЮ Прежде всего на то, чтобы восстановить оригинальную звуковую картину сочинения. Именно она являлась композитору в момент работы, и ее могли оценить первые слушатели. Поэтому исполнить и записать на исторических инструментах будапештскую версию – значит приобщиться к первоначальному замыслу симфонии. Это дало бы понимание, от чего Малер отталкивался в своих поисках и какая бесконечная дистанция между крайними редакциями. После Будапешта был совершен квантовый скачок, невероятный прорыв в будущее – из трехколесного велосипеда у Малера получился двигатель внутреннего сгорания. Благодаря новым записям мы знаем, как это сочинение звучало в Гамбурге и Веймаре, но эти варианты все-таки слишком схожи с позднейшей, всем известной версией Первой симфонии.

ЮЧ Закрывая тему Blumine, интересна ли она сама по себе в качестве симфонической миниатюры, исполняемой в концерте, как Адажиетто из Пятой?

ВЮ Мне кажется, нет. Взятая в отрыве от симфонической концепции, она будет наивно имитировать музыку Шуберта. Как факт творческой биографии Малера Blumine, безусловно, интересна, так же как и единственная законченная часть из его Фортепианного квартета ля минор. Кстати, от незавершенной второй части этого квартета оставалось приблизительно восемь тактов музыки, созданной Малером. Они были включены Альфредом Шнитке в его собственный фортепианный квартет, ставший своеобразным взглядом на юного Малера из эпохи post.

Владимир Юровский: В «Песни о земле» Малер вернулся к самому себе

ЮЧ Программный замысел Первой симфонии – еще один камень преткновения. Помогают ли многочисленные пояснения, оставленные Малером? И стоит ли всецело полагаться на них?

ВЮ Отмечу, во-первых, что эти указания были введены Малером не во время работы, а лишь при подготовке к премьере гамбургской версии. Кстати, благодаря им и стала очевидной связь этого сочинения с романом Жана Поля: не только заголовок «Титан», но и названия частей – например, «Цветочные, фруктовые и терновые пьесы» или Blumine (что может означать и «букет цветов», и женское имя Флора) – заимствованы Малером из упомянутого источника. Во-вторых, не будем забывать, что Малер сочинял Первую симфонию в период расцвета программного симфонизма, когда от композиторов ожидали подробного, порой до абсурда детализированного разъяснения – чтó происходит в том или ином такте их музыки. Поэтому слушатели и критики гамбургской и веймарской премьер по привычке искали соответствия между тем, что звучит со сцены, и тем, что напечатано в программе. Не обнаружив совпадений, они «разделали под орех» и симфонию, и ее автора. Возможно, это послужило причиной тому, что позднее Малер отказался от программ, предварявших его произведения. При этом его современник и коллега Рихард Штраус довольно долго сопровождал свои опусы четкими пояснениями – биографическими и географическими («Альпийская» и «Домашняя» симфонии, «Жизнь героя» и т.п.). Возможные недоразумения, возникавшие при подобном описании собственной музыки, его явно не смущали. Малер же какое-то время пытался адаптироваться к актуальным музыкальным условностям, но в итоге взбунтовался против них. Так что тяжеловесные комментарии, предпосланные своим симфониям молодым Малером, скорее мешают сегодняшнему слушателю, чем помогают ему. Подобная ситуация наблюдается и в случае с Чайковским: чего стоит одна только программа его Четвертой симфонии, предложенная им в переписке с Надеждой фон Мекк! Совершенно ясно, что Чайковский прибегал к такого рода «словоблудию» в качестве крайней меры, способной донести смысл музыки до людей, не очень сведущих в этом искусстве.

Однако отсутствие текстовых объяснений в более поздних симфониях Малера не означает отсутствие в них внутренней программы. Я убежден, что она есть во всех сочинениях Малера, как, кстати, и в симфониях Брукнера и даже Брамса, несмотря на то что последний якобы являлся адептом «чистой музыки». Признаюсь, я вообще не очень склонен верить в доктрину «чистого искусства», особенно если применять ее к романтическому XIX веку, да, наверное, и к веку ХХ тоже (по крайней мере, ко многим его представителям). Другое дело, что музыка Дебюсси или Стравинского и вправду часто выражает только «саму себя» (термин последнего), чего никак нельзя сказать о музыке Шостаковича, Бриттена или Хенце. Все они в каком-то смысле были наследниками Чайковского и, конечно, Малера.

ЮЧ Еще одна часть в Первой симфонии, до сих пор вызывающая много вопросов, – «Траурный марш в манере Калло».

ВЮ Это малеровское гротескное видение реальности. Гротеск, присущий самому его образу мышления, проявился достаточно рано – в наполненных аллегорическим содержанием песнях с животными образами. Достаточно вспомнить «Хвалу знатока» – о том, как осел выступил арбитром в певческом состязании соловья и кукушки, или «Проповедь Антония Падуанского рыбам». Ремарка «в манере Калло» здесь очень важна. Я думаю, что Малера вдохновил прежде всего сборник эссе, рассказов и сказок Э.Т.А.Гофмана, опубликованный под названием «Фантазии в манере Калло», а уже потом его внимание привлек художник начала XVII века – Жак Калло, которого сегодня назвали бы карикатуристом. Так, в сочетании с малеровским языком получилась сюрреалистическая музыкальная басня. Подобный эффект можно было бы представить, если в XIX веке некий русский композитор вставил бы в одну из своих симфоний фрагмент, написанный в подражание басням Крылова.

ЮЧ И какой композитор мог бы это сделать?

ВЮ Даргомыжский или, скорее, Мусоргский. Уверен, если бы последний написал симфонию, в ней обязательно присутствовал бы язвительно-гротесковый компонент (Мусоргский как автор «Райка» передал эстафету Шостаковичу, написавшему «Антиформалистический раёк», а также несметное количество другой острогротескной музыки, что позволяет расценивать творчество последнего как уникальное преломление идей Мусоргского и Малера одновременно).

Но вернемся к Малеру. Ему очень свойственны использования Galgenhumor – черного, «висельного» юмора. В литературе малеровского времени наиболее ярким представителем этого жанра был Христиан Моргенштерн, автор «Висельных песен» (Galgenlieder). «Висельный» юмор – довольно типичное явление для искусства, возникавшего на закате империй. В данном случае речь идет о последних десятилетиях Габсбургской монархии. С одной стороны, повод для реакции давала окутавшая политическую жизнь атмосфера затхлой стоячей воды. С другой, особое восприятие юмора привносили в искусство Австро-Венгрии присутствовавшие в ее составе в огромном количестве малые восточноевропейские нации.

Детство Малера прошло в маленьком городке Иглау в Богемии. Здесь он постоянно слышал военные оркестры, группы клезмеров, разного рода народную музыку. И здесь же, будучи ребенком, а затем подростком, Малер сталкивался с грубыми проявлениями мещанского и крестьянского быта. Всю свою жизнь он не мог отделаться от ощущения отчужденности, о чем многократно упоминал в письмах к друзьям («Я трижды бездомный: для австрийцев я чех, для немцев – австриец, для всего мира – еврей»). Сознание своей инакости, может быть, в чем-то богоизбранности соседствовало в нем с проявлениями комплекса неполноценности. Поэтому Малер часто сетовал, что не испытывает радости при виде веселящихся людей: внешний мир рождал в нем чувство одиночества и брезгливости. С отвращением Малер относился и к мелколавочническому укладу жизни своих еврейских предков. Его отец был владельцем предприятия по производству спиртного, частенько напивался и избивал мать. Похоже, что для Малера все эти впечатления и переживания смешивались в один образ, преследовавший его, как ночной кошмар, в течение всей жизни. Поэтому введенные им в «Траурный марш» клезмерские мотивы, с моей точки зрения, нужно рассматривать в исключительно негативном семантическом значении: они символизируют ничтожность повседневной жизни, с которой сталкивается герой на своем пути.

В каком-то смысле это можно сопоставить с блестящим маршем в Шестой симфонии Чайковского – по мнению многих исследователей, он истолковывается как проявление темных сил (как говорил Борис Асафьев, «лёт злой силы»). Мы, конечно, не можем это утверждать с полной уверенностью, но я склонен согласиться с такой трактовкой: помпезное проявление мажорного самодовольного величия в третьей части – убийственный противовес «слабому» и страдающему человеческому началу в других частях симфонии.

Гротескные образы в той или иной форме присутствуют почти во всех симфонических произведениях Малера (исключения составляют Восьмая и «Песнь о земле»). Чаще всего этим образам посвящена целиком одна часть симфонического цикла (скерцо): такова «Проповедь Антония Падуанского рыбам» во Второй симфонии, почти вся третья часть «Что рассказывают мне звери в лесу» Третьей симфонии, «Пляска смерти» – вторая часть Четвертой, «злые» скерцо Шестой и Седьмой симфоний, целых два пропитанных нигилизмом скерцо в Девятой симфонии.

Спорную позицию занимает Скерцо в Пятой симфонии, так как оно написано в радостной бетховенской тональности ре мажор. Но, учитывая существенное влияние идей Шопенгауэра и Вагнера, которое испытывал на себе Малер, можно говорить, что третья часть Пятой – это «безраздельное царство дня» (согласно философии «Тристана и Изольды», день разъединяет влюбленных героев, в то время как ночь становится их союзницей). Поэтому, думаю, что для Малера музыка этого Скерцо отождествлялась со слепящим, пустым дневным светом. В похожем ракурсе я склонен рассматривать Скерцо Первой симфонии, только следующая за ним «ночная» часть не приносит желанного умиротворения – пустота и поверхностность дневного мира лавочников сменяется ночным кошмаром «Траурного марша в манере Калло». Кажется, что весь мир ополчился против героя симфонии.

ЮЧ Тогда понятен «крик раненного в самую глубину сердца», открывающий финал Первой симфонии.

ВЮ Конечно – и как раз в этом случае малеровское пояснение помогает нам правильно истолковать смысл окончания симфонии и его связь с предыдущими частями. «Траурный марш» оказывается абсолютно необходим для целостности концепции симфонии. А без Blumine, как выясняется, можно было обойтись: развитие главного конфликта, сформулированного в противоборстве миров – первой и двух средних частей, сохранилось и достигло кульминации в конце. А если бы «Траурный марш» отсутствовал в структуре симфонии, то финал лишился бы всяческой подоплеки.

ЮЧ Зачем Малер вводит в середине «Траурного марша» идиллическое Трио?

ВЮ С моей точки зрения, оно необходимо как контраст. Но, по мне, его сложно назвать идиллическим. Оно – как галлюцинации смертельно больного человека. Цитируя тему «Голубые глазки» из «Песен странствующего подмастерья», Малер создает лирический противовес кошмарам основных разделов этой части, но если вспомнить, чем заканчивается сама песня (у дороги растет липа, под ней герой любил грезить, а липа в немецкой мифологии – символ смерти), то можно сказать, что сомнамбулический характер Трио вполне объясняет «раненое сердце» финала.

ЮЧ В будапештской версии Первой симфонии еще нет такой явной реализации идеи пространственного перемещения звука – в начале, когда звучат фанфары, они написаны просто приглушенно. А в более поздних редакциях появились указания «в отдалении», «очень далеко».

ВЮ В ранней версии перекличка военных сигналов в начале первой части играется двумя трубами и двумя валторнами с сурдинами для имитации эффекта отдаления, но звучат они внутри основного оркестра. В гамбургской версии Малер усиливает прием, уводя две трубы и три валторны, которые исполняют эпизод, за сцену. В последней же версии Малер ограничивается в инструментовке этого фрагмента тремя трубами, так же оставляя их на значительном удалении от оркестра.

Последнее, гимническое проведение заключительного хорала в финале симфонии тоже претерпело интересные метаморфозы: в будапештской версии, начиная с последнего проведения и до конца симфонии, Малер требует удвоения партии первой и третьей валторн. В гамбургской – чтобы это же место исполнялось всей группой валторн с поднятыми вверх раструбами. А в окончательной – валторнисты поднимаются со своих мест и играют до конца симфонии стоя. Более того, к ним должны присоединиться дополнительные труба и тромбон. Даже слушая этот эпилог симфонии в сто первый раз, невозможно не почувствовать физическое воздействие музыки! Она словно подбрасывает тебя в воздух – таков по мощности музыкальный эффект, найденный Малером! Его можно сравнить разве что с эпилогом финала Второй симфонии, когда огромный хор, изначально певший сидя, в кульминации разом встает на ноги!

ЮЧ Были ли у Малера предшественники в идее перемещающихся голосов, подвижности звука?

ВЮ Особое отношение к пространственной природе звука, связанное прежде всего с опытом работы в музыкальном театре, было неотъемлемой чертой малеровского композиторского мышления. Доскональное знание партитур великих оперных композиторов (в первую очередь Вагнера) привело его к экспериментам с пространственным разделением инструментов симфонического оркестра, а также голосов на сцене. Но первооткрывателем подобных звуковых эффектов Малер, конечно, не был.

Все началось с представителей венецианской композиторской школы – Андреа Габриели (1533–1585) и его племянника Джованни Габриели (1555–1612) – то есть с музыки, созданной ими в XVI веке для собора Сан-Марко. А кроме этого, с таких пространственных композиций, как мотет Spem in alium для восьми пятиголосных хоров англичанина Томаса Таллиса (1505–1585). Можно также вспомнить арию Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen из четвертой кантаты «Рождественской оратории» Баха: голосу исполнительницы вторит запрятанное где-то на хорах собора другое сопрано.

Один из самых ранних примеров пространственной инструментальной музыки – трехчастная Серенада (ноктюрн) № 8 ре мажор для четырех оркестров KV 286/269a, написанная Моцартом в 1776 году по заказу австрийской знати. Четыре идентичных по составу ансамбля (струнный квинтет и две валторны), один из которых расположен на предполагаемой сцене, а три других – на малом, среднем и большом отдалении от нее, играют, создавая эхо. Расстановка сил осуществляется у Моцарта не по периметру зала, как это намного позже делает Штокхаузен в «Каре», и не по граням треугольника – как в «Группах» того же автора. Моцарт всего лишь дистанцирует оркестры друг от друга, оставляя лишь один в поле зрения публики, и при этом добивается совершенно невероятного эффекта.

Также необходимо упомянуть и одного из главных предшественников Малера в программном симфонизме – Гектора Берлиоза. В третьей части его «Фантастической симфонии» (которой, к слову, предпослана чрезвычайно полная, развернутая программа) – «Сцена в полях» – английскому рожку вторит за спрятанный сценой гобой, изображающий эхо.

Нужно отметить, что Малер уже с первого своего оркестрового сочинения стал уделять особое внимание также и сонористическим параметрам звука. В финале изначальной версии «Жалобной песни» на некоторой дистанции от сцены должен быть размещен «свадебный» духовой оркестр (по авторской ремарке, его звук «как бы доносится до нас порывами ветра с очень большого расстояния»). В следующем эпизоде той же части мы слышим в основном оркестре четыре натуральные валторны, чей звукоряд максимально приближен к «звучанию природы» (притом что главным образом в исполнении заняты вентильные валторны). С подобного эффекта лесной тишины начинается и Первая симфония Малера.

ЮЧ Каким образом он работает с этими акустическими пространствами в разных ее версиях, и как это воплощается в звуке?

ВЮ На фоне звучащего в течение многих тактов «ля», переданного струнной группе, которая играет его в несколько октав в нюансе pianissimo, духовые строят серию нисходящих кварт и терций. Сам по себе прием не нов: практически те же нисходящие кварты, исполняемые в унисон, встречаются в финале Второй симфонии Брамса (предыкт перед репризой). А прообразом этого «пробуждения природы», скорее всего, стало начало Четвертой симфонии Бетховена: через несколько тактов унисона духовых и далее на их фоне струнные играют серию нисходящих терций. Но в случае Первой симфонии Малера этот прием разрастается до эпических размеров: к 58 тактам вступления в очень медленном темпе добавляются 44 такта в начале разработки на неизменном унисоне «ля». Всего 112 из 450 тактов первой части, то есть ровно четверть!

От версии к версии в процессе репетиций Малер синтезировал этот эффект: в будапештской редакции струнные играют как обычно, но очень тихо (ppp), в диапазоне шести октав (каждой группе, кроме вторых скрипок, которые исполняют divisi в две октавы, доверено по одной ноте). Эта инструментовка еще следует классическим образцам и не отличается каким-то особенно «волшебным» звучанием. В гамбургской версии «ля» берется в широком диапазоне: первые, вторые скрипки и альты делятся на две октавы, а виолончели и контрабасы аж на три! К тому же все группы играют натуральными флажолетами, кроме контрабасов, у которых только один пульт с сурдинами. Скрипки же все играют с сурдинами. Данная дифференциация инструментовки придает началу симфонии неповторимую магию «звучащего» лесного или горного воздуха ранней весной.

В окончательной версии деление на семь октав остается, но отменяется divisi скрипок и альтов (всем велено играть только одну, самую верхнюю октаву), а группа контрабасов разбивается «на три равные части» (то есть нижний голос представлен тем же количеством исполнителей, что и остальные два). Вдобавок Малер отказывается от использования сурдин. Таким образом, базовый тон гармонии оказывается озвучен в несколько раз сильнее, что необходимо для лучшей выразительности всего звукоряда, а отмена сурдин и усиление верхних нот придает серебристый блеск верхней тесситуре. Этот вариант, хоть и менее замысловатый, чем гамбургский, при хорошо настроенной и сыгранной струнной группе впечатляет не меньше, чем любой опус композиторов-спектралистов последней четверти ХХ столетия. Малеру удалось опытным путем «поверить алгеброй гармонию» и превратить струнные в своего рода гигантский монохорд, максимально приблизив «искусственное» звучание симфонического оркестра к голосам природы.

Подытоживая, надо признать, что если Малер в процессе позднейшего редактирования симфонии в структурном плане и шел на некоторые уступки существовавшим традициям, то от своих пространственных идей он не отступился ни на шаг и даже, наоборот, многократно укрепил их, используя непривычные методы. Таким образом, его Первая симфония стала мощным «ауфтактом» всей грядущей музыкальной революции его последующих творений.