История

История

Барток появился на свет в те же годы, что и Стравинский, и Берг, и Веберн. Как и Веберн, он ушел из жизни в 1945 году – вскоре после окончания Второй мировой войны, успев застать крах Третьего рейха, к чьим союзникам принадлежала его родная Венгрия. В отличие от Веберна, он сознательно выбрал эмиграцию и о разгроме нацизма узнал, находясь вдали от родины. Ему уже не довелось вернуться к себе домой, как он того желал. Как и в случае с Веберном, мы можем лишь гадать, какой могла бы стать его музыка, если бы ее автор прожил дольше и творил бы в послевоенную эпоху.

Бартоку удалось, казалось бы, немыслимое. Его творчество угодило как модернистам, так и почвенникам. К пантеону важнейших творцов «новой музыки» его относил такой бескомпромиссный ее идеолог, как Пьер Булез. Без музыкальных открытий Бартока было бы немыслимым становление Лютославского, Лигети, Куртага, да и наших соотечественников Денисова, Шнитке, Губайдулиной, а прежде них – Уствольской. Даже такой, казалось бы, совсем далекий от Европы автор, как Мортон Фелдмен, едва ли состоялся бы без опыта бартоковской ладовости и ритма. С другой стороны, его весьма привечали Свиридов, Буцко, Тормис и Эшпай – композиторы преимущественно «локального», этнонационального направления, настроенные к модернизму весьма критически.

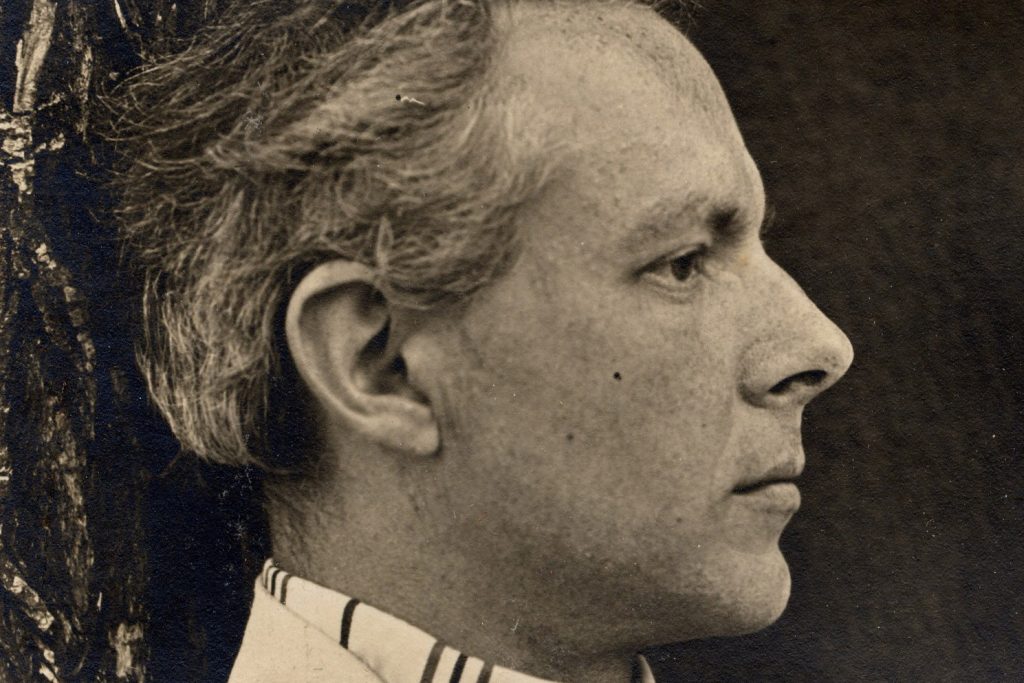

На всех фотографиях, где изображен Барток, наше внимание привлекает его удивительно хорошее лицо и взгляд светлых, чистых глаз. Он принадлежал к тем далеко не многочисленным творцам музыкального ХХ века, у которых стремление к новизне шло рука об руку со столь же явственно выраженной приверженностью к идеалам человеколюбия: «Идея, которую я исповедую с тех пор, как осознал себя композитором, состоит в укреплении братства между народами, братства, несмотря на войны и распри. Этой идее, насколько позволяют мои силы, я стремлюсь служить и в моей музыке». Подобное творческое кредо мы едва бы услышали от Дебюсси, Стравинского или даже Прокофьева, от Шёнберга, Веберна или Берга – не говоря уже о Кейдже! Не то чтобы эти проблемы не волновали их вовсе, но они занимали явно не краеугольное место в их творчестве. Даже Мессиан, чья музыка полностью посвящена переживанию Божественной красоты, раскрывает в большей степени восхищение Богом, чем человеком.

Идея братства, столь близкая Бартоку, восходит своими корнями к высшим идеалам Просвещения, выраженным в шиллеровской оде «К радости», в кантовском трактате «К вечному миру», а главное – в идее Гердера о «всемирной арфе» различных национальных культур, в которой каждый народ представляет собой ее отдельную, по-своему настроенную струну, а фольклор становится проявлением уникального духа каждого из народов.

Барток был не просто композитором, интересовавшимся народной музыкой, а профессиональным фольклористом, посвятившим много лет ее собиранию, изучению и освоению. Он провел немало времени в этнографических экспедициях, которые охватывали пределы вплоть до Северной Африки, Ближнего Востока и нашего Поволжья, где Барток с особым интересом изучал музыкальную культуру эрзя, мокша и мари – народов, родственных ему по языку и, вероятно, по историческому происхождению. Интерес Бартока к народной музыке был проявлением любви именно к творчеству Народов (во множественном числе!), а не одного-единственного народа. Почвенно-фольклорное начало никогда не проявлялось у него в форме национализма, этой недоброкачественной опухоли XIX века, давшей чудовищные метастазы в следующем столетии.

Он сознательно стремился служить просвещению людей, создав, по сути, с нуля выдающуюся музыкально-педагогическую традицию своей страны. Его деятельность преподавателя, исследователя-этнографа, редактора педагогических изданий, исполнителя собственных и чужих произведений едва ли знает себе равных. Его отличало благородство и гражданская смелость в годы националистической диктатуры, которая с каждым годом все больше сближалась с нацизмом. Ей он противостоял по мере сил своими публичными выступлениями – до тех пор, пока не принял решения об отъезде из страны, жизнь в которой становилась невыносимой для человека его убеждений. Этот шаг стоил ему немало лишений, которые он испытал на чужбине, а возможно, и преждевременной смерти, когда его музыка только начала завоевывать интерес и признание на новом месте.

Барток открыл нам музыкальный мир Восточной Европы – подлинную природу ее древних звукорядов, необычных ритмов и терпких гармоний, которые оказались решительно непохожими на стандарты, господствовавшие в академической музыке. В его лице Венгрия и соседние с ней народы заговорили на своем подлинном, неповторимом и неадаптированном музыкальном языке. Композитору довелось родиться и прожить больше половины жизни в австро-венгерской многонациональной империи с ее взаимодействием разнообразных культур, от западных (немецкой и итальянской) до восточных (балканских и славянских). Ему пришлось пережить крушение этой ойкумены в результате Первой мировой войны. (Для многих венгров распад империи воспринимался не менее катастрофически, чем для австрийских немцев, так как появление «новой Венгрии» означало для них прежде всего утрату примерно двух третей венгерских исторических территорий – карпатских и балканских земель, утерю выхода к морю и возникновение проблемы «разделенного народа», столь хорошо знакомой и русским после распада СССР!)

На этой почве Бартоку было проще создавать новое, чем Шёнбергу и его ученикам в соседней Вене, так как над ним не господствовала давняя, насыщенная и к тому времени уже изрядно «одряхлевшая» немецкая традиция. Если вспомнить о двуединой государственности империи, в которой они все выросли, то можно сказать, что Шёнберг, Веберн и Берг воплотили более урбанистический дух ее западной части, находившейся под австрийской короной, в то время как Бела Барток и Золтан Кодай (его близкий друг и единомышленник) явились музыкальным воплощением ее восточной, венгерской половины, охватывавшей наиболее провинциальную и сельскую часть многонационального государства.

Случай Бартока – пример пресловутой «силы провинции», вливающей свежую кровь, привносящей принципиально новое и интересное в так называемый «большой мир». Как и многие выдающиеся венгерские композиторы, Барток родился и вырос вне пределов сегодняшней Венгерской республики, а именно – в Трансильвании. Почему-то именно эта большая равнина, окруженная горами и лесами, последние сто лет принадлежащая Румынии, но бывшая всегда преимущественно мадьярской по языку, обладает почти мистической силой, которая сделала ее богатой кладовой современной музыки Венгрии. Секрет, очевидно, заключался в особой мультикультурности этих мест, пестром и тесном соседстве языков и музыкальных традиций (венгерских, немецких, румынских, русинских, сербских, цыганских и еврейских). Такой была Трансильвания вплоть до Второй мировой войны – страшных событий, навсегда изменивших ее облик. В Будапеште, в ту эпоху новой столице венгерской части двуединой «дунайской монархии», Бартоку довелось поселиться лишь с наступлением совершеннолетия, а до этого его семья успела переменить несколько мест, которые находились преимущественно на территории теперешней Словакии, а еще одно из них – в нынешней Закарпатской области Украины. Так начинающий композитор знакомился с музыкальной душой народов, входивших в область культурного влияния Венгрии.

Среда музыкального развития Бартока в корне отличалась от условий соседней столицы – декадентской Вены, в которой формировались Шёнберг, Берг и Веберн. Надо добавить, что в то время и Будапешт с его космополитическим духом находился в весьма непростых отношениях с «этнической» провинцией венгерских земель. «Венгерской музыкой» в обеих столицах империи на рубеже веков по-прежнему считался поверхностно-декоративный стиль «вербункош», который мы так хорошо знаем по сочинениям Гайдна, Шуберта, Листа, Брамса, Иоганна Штрауса и Кальмана. (От подлинного фольклора он отличался примерно так же, как в наши дни, например, песня «Калинка-малинка» – от аутентичной музыки народов России.) Главная заслуга Бартока состоит в том, что он поднял на поверхность эту звуковую Атлантиду, сделал ее основой своей музыкальной речи и подал тем самым пример композиторам из других стран Восточной Европы.

Лично для меня бесценный музыкальный символ этого звукового мира – маленькая пьеса из бартоковского фортепианного сборника «Детям» (№ 26 из первой тетради) на мелодию народной песни «Роза, любовь моя, / Жду у порога я, / Выгляни из дверей, / Выйди ко мне скорей». Своей нежной красотой, терпкими гармониями и характерным для венгерской просодии непарным ритмом она напоминает образы спокойных равнин и цветущих садов над медленно текущими Дунаем и Тисой…

Этот мир слышен и в больших сочинениях Бартока, далеких от фольклорной тематики. Единственная его опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911), созданная тридцатилетним автором по пьесе Белы Балажа, не только объединяет в себе элементы символизма и психоанализа (тайны, что прячутся за дверями замка Синей Бороды, аллегорически являют потаенные человеческие страхи и скорби), но и представляет собой уникальный пример оперы-диалога, который держит нас в напряжении на протяжении целого часа. Непривычный для Бартока большой состав оркестра рисует эти образы-символы в самых утонченных красках, а в пении двух единственных действующих лиц постоянно звучит нерв синкопированной венгерской мелодики.

Обращение к народной музыке – не единственное проявление гуманистических идеалов у Бартока. Больше, чем у кого-либо из важнейших композиторов ХХ века, его творчество было посвящено музыкальному и духовному развитию детей. Даже у нас в стране, где сочинение детской музыки всегда приветствовалось и поощрялось на уровне государства, никто из первостепенных композиторов не создавал ее в таком количестве, как Барток, и она не занимала столь исключительного места в их творчестве. Самым ценным его вкладом в этот жанр стал уже упомянутый сборник «Детям», состоящий из более восьмидесяти маленьких пьес на темы венгерских и словацких народных песен. (В первоначальном виде он был завершен автором еще в 1909 году, а в последний год жизни был выпущен в новой редакции). В пару к нему следует назвать сборник 44 дуэтов для двух скрипок (1931), в основе которого тоже преобладают народные темы. Развитие у ребенка способности воспринимать народную музыку свежим, непредвзятым слухом стало для Бартока самой важной задачей в формировании его внутреннего мира.

К произведениям иного склада относятся его музыкально-педагогические сборники, в которых он прокладывает начинающим музыкантам путь, как учиться одновременно играть и по-композиторски мыслить. В первую очередь это «Микрокосмос»: школа игры на фортепиано нового типа, построенная по хорошо нам знакомому «прогрессивному» принципу. Ее автор выпускал на протяжении более десяти лет (с 1926 по 1939 год), постепенно знакомя детей с приемами не только исполнительства, но и своего собственного композиторского мышления. Он стал первым, кто совместил в одном лице учителя фортепиано и наставника в сочинении – получился своего рода «сборник Ганона» по композиции. По словам Бартока, «“Микрокосмос” можно трактовать как серию произведений в самых разных стилях, представляющих маленький мир. Или это может быть истолковано как “мир маленьких детей”». Можно, конечно, поставить создателю «Микрокосмоса» в упрек, что у него получилась не только школа игры на инструменте, но и целый курс обращения начинающего музыканта в свою композиторскую веру. Но почему бы тогда не обвинить в том же самом и Баха, автора «Хорошо темперированного клавира», и Шумана, автора «Альбома для юношества»? В отличие от Шёнберга, Хиндемита или Мессиана, Бартоку не понадобилось писать трактат о своем музыкальном языке, так как эту роль отлично выполнили наглядные иллюстрации в виде 153 пьес «Микрокосмоса» – подобно тому, как двести лет назад знаменитые клавирные сборники Баха составили исчерпывающую энциклопедию его музыкального языка и композиторской техники. Впрочем, напрашивается предположение, что часть из них явилась эскизами и этюдами, прикидками к «большим» сочинениям композитора.

Благодаря педагогическому подвижничеству Бартока (и Кодая!) Венгрия заняла одно из ведущих мест в мире в области детского музыкального воспитания и продолжает удерживать его до сих пор. Самое ценное в их системе как раз то, что освоение новых возможностей игры на инструменте идет бок о бок с развитием современного звукового слышания. Эта традиция получила достойное продолжение у венгерских композиторов нашего времени – прежде всего в «Играх» («Játékok») Дьёрдя Куртага, его творческо-педагогическом «work in progress», построенном во многом аналогично «Микрокосмосу». (Над этим проектом автор работает на протяжении своей жизни.)

Оба направления в бартоковской музыке для детей отражают два ведущие начала в его творчестве: фольклоризм и модернизм, которые, казалось, должны были бы друг другу противоречить. Вплоть до самого начала ХХ века было принято считать, что опора на «народность» – надежная защита от усложненности и диссонантности музыкального языка. (В сталинском СССР эти воззрения подверглись активному ребрендингу под названием «соцреализм».) «Народность» в понимании XIX века – главным образом прилаживание народных песен и танцев под существующие академические стандарты музыкального языка (прежде всего – гармонии, ритма и фактуры), культивируемые теми, кто слабо разбирался в аутентичном фольклоре, тем более – народов, живущих не в центре Европы. «Народности» подобного рода уже тогда противостояли своим творчеством Мусоргский, Яначек и Григ, а позднее эстафету у них приняли Дебюсси и Айвз.

Поворот Бартока к аутентичному пониманию фольклора произошел на несколько лет раньше, чем нечто похожее начал делать Стравинский по отношению к русскому музыкальному материалу. Барток был уже автором многочисленных обработок народных песен и танцев, фортепианных Багателей, Элегий, Плачей и Бурлесок, когда Стравинский еще не написал «Жар-птицу» – балет, выдержанный в «мирискуснической» эстетике с ее чисто декоративной трактовкой русских тем, идущей от школы Римского-Корсакова. Лишь в следующем своем сочинении, «Петрушке», Стравинскому удалось сравнять счет с Бартоком, который в том же самом 1911 году написал «Варварское аллегро» («Allegro barbaro») – маленький символ-манифест грубой новой простоты и окончательного разрыва с изысканно-декоративной роскошью прежней музыки. До того, как Барток перешел этот Рубикон, он тоже сочинял романтические рапсодии и поэмы, в которых «мадьярское» начало трактовалось в пышном листовском духе.

Однако музыку Бартока неверно сводить к одному лишь фольклорному происхождению. Нельзя забывать и о других важнейших источниках его вдохновения – таких, как баховский контрапункт и бетховенская мотивная работа. (В этом смысле он шел по тому же пути познания, что и его венские современники – Шёнберг, Веберн и Берг.) В пору учения в венгерской столице (самое начало 1900-х годов) Бартока воспитывали преимущественно «по-немецки», в наиболее академическом изводе школы Макса Регера – что, видимо, и выработало в нем системную композиторскую технику, доходящую временами до некоторой «буквальности». Но против этого ему посчастливилось найти противоядие в лице Дебюсси, принесшего молодому автору, по его собственным словам, «освобождение от гегемонии мажора-минора». Вместе с фольклорными открытиями все эти воздействия привели его к собственной версии нового музыкального языка.

Важнейший стилистический поворот состоялся у него ровно в то же самое время, что и у «нововенцев», – в 1907-1908 годах. Видимо, что-то особенное творилось в солнечной активности тех лет, когда Барток создавал в Будапеште свои Два портрета для оркестра, Первый струнный квартет, фортепианные Четырнадцать багателей, Десять простых пьес, Две элегии и первую редакцию сборника «Детям», – а одновременно с этим в соседней Вене Шёнберг писал Второй струнный квартет, Три пьесы для фортепиано, Пять пьес для оркестра, «Книгу висячих садов» и монодраму «Ожидание», Берг – Сонату для фортепиано, а Веберн – Пассакалью для оркестра, Пять частей для струнного квартета, песни и хоры на слова Георге. Все эти сочинения стали для их авторов переходом пресловутого Рубикона между старым и новым музыкальным языком.

Бартоковская «новая музыка» получилась заметно иной, чем у Шёнберга и его учеников. В отличие от последнего, который шел к своему модернизму через дальнейшее усложнение позднеромантического языка, Барток во многом открывал для себя новое путем «хорошо забытого старого». Главное отличие Бартока от Шёнберга заключается не только в опоре на «почву», этническую и провинциально-сельскую, которой Вторая венская школа не интересовалась вовсе (за исключением идиомов городского фольклора: венских вальсов, маршей и уличных песен, которые они восприняли еще от Малера!). Принципиальное и существенное отличие между ними в том, что Барток «отпустил вожжи» и нырнул в область первозданной архаики, которая дала ему возможность стать внешне более простым, «суровым» и «грубым». Его первые фортепианные сочинения нового периода отличаются по сравнению с предыдущими подчеркнуто малым количеством нот, лапидарностью ткани, графичностью, ясностью и очерченностью мелодических линий – в отличие от микроинтонационности венских авторов (в их столь же «малонотных» сочинениях тех лет!), прорастающей сразу во все стороны и превращающей их крохотные по протяженности пьесы в предельно сжатые по времени музыкальные драмы.

Не следует забывать, что Дебюсси, Скрябин и даже Стравинский подошли к своим главным звуковым открытиям на несколько лет позже, чем Барток и «нововенцы» – хотя модернизм Дебюсси или Скрябина считается стилистически более «умеренным» и потому в курсах истории музыки ХХ века об этих композиторах начинают говорить раньше, чем о Бартоке или тем более о Шёнберге. Тем не менее в «контрольном» 1911 году Стравинский еще не написал своей «Весны священной»; Дебюсси и Скрябин продолжали создавать музыку невероятно красивую и хрупкую; Шёнберг, Берг и Веберн, при всей их экспрессионистической мощи, продолжали усложнять и истончать язык, доставшийся им от Малера и поздних романтиков; а вот Барток именно в этом году выступил с нарочито простым, суровым и жестким «Варварским аллегро» – и тем самым оказался, как ни парадоксально, более «современным» композитором, чем все остальные. С его «варварством» можно сравнить отчасти лишь сочинения Прокофьева тех лет, такие как «Наваждение», Токката, скерцо из Второй сонаты или Первый фортепианный концерт. И все же их ритмически-моторная энергия будет несколько пожиже, чем у потомка древних кочевников, решившего тряхнуть своими далекими корнями.

Часто принято думать, что жесткость, остинатность, моторность – основные приметы зрелого стиля Бартока. И гораздо меньше говорят о Бартоке-лирике. Хотя один из самых красивых, хрупких и трепетных музыкальных образов, которые принадлежат композитору ХХ века, – первая часть его оркестрового диптиха «Два портрета» (1907) под названием «Идеал». В это сочинение он переработал свой первый скрипичный концерт, так и не опубликованный при жизни. Символический пример намеренного контраста «мягкого» и «жесткого» Бартока – возвышенно-воздушная первая часть этого сочинения, сотканная из непрерывного течения мелодии у солирующей скрипки, и вторая часть под названием «Гротеск», которая резко перечеркивает всю предыдущую красоту, выставляя ее в пародийно-шутовском облике. В этом сочинении Барток, собственно говоря, и стал «Бартоком».

Музыкальному языку Бартока удалось отметиться вблизи почти каждого из выдающихся современников композитора, но не потерять своего облика. Его лицо распознается сразу, даже если в отдельных сочинениях утонченность звукописи сближает его с Дебюсси и Равелем, «варварские» остинато – с Прокофьевым и Стравинским, первозданность «белоклавишной» диатоники и красочность политональных наложений – с тем же Стравинским, Онеггером и Мийо, неоклассические аллюзии – опять-таки со Стравинским, а также с Хиндемитом, ну а стремление к плотной двенадцатитоновой насыщенности линий, симметриям звукорядов и нерегулярных ритмов – с Мессианом или Веберном. В самые разные периоды у Бартока можно обнаружить известную «всеядность» языка, когда намеренно простой материал (порой даже с тональными ключевыми знаками, но и с непременной легкой диссонансной «червоточинкой») соседствует с весьма «навороченными» построениями, где вязкая и сложная ладовая хроматика (вплоть до обильного использования дубль-диезов и дубль-бемолей!) разреживается неожиданно ясными, но жестко и плотно изложенными простыми трезвучиями.

Можно отметить сразу несколько плоскостей, по которым Бартока можно сравнивать и сопоставлять с современниками. Самые очевидные: «Барток — Веберн», «Барток — Стравинский», «Барток — Мессиан». Последних двух разделяет целое поколение: легко предположить, что Мессиан пришёл к своим находкам, когда уже хорошо освоил музыку старшего современника. (На некоторые влияния Бартока ссылался и сам композитор.) Более «чистым» в этом смысле представляется сравнение Бартока со Стравинским: ведь свои открытия восточноевропейской Атлантиды они начинали почти одновременно. Другое дело, насколько быстро Стравинский отошёл от них, в течение последующего времени несколько раз прилаживаясь к новым музыкальным модам и ведя себя как исключительный хамелеон — в творчестве, эстетике и даже политике. (Известно, что в 1930-е годы он искал подходы к «новой Германии» и в Америку уехал едва ли из отвращения к её идеологии. В то время как Барток у себя на родине не раз публично выступал против нацизма, а затем несколько лет почти бедствовал в американской эмиграции — в отличие от «всегда благополучного» Стравинского, умевшего налаживать отношения с кем угодно.) У Стравинского активный период «поднятия Атлантиды» занял всего около десяти лет — зато последующие полвека стали у него периодом продолжительного угасания (случаем редким для композиторской биографии!), когда музыкальный материал постепенно терял прежнюю силу (за немногими исключениями), становился всё более бедным и обезличенным, а пресловутые «русские элементы» мышления работали всё более схематично и инертно. Зато Бартока фольклорная «атлантида» продолжала питать до конца жизни, проявляясь даже в самых модернистских сочинениях 1920-х годов. Вслед за Адорно с его назиданиями в «новой музыке» мы приучились сводить основную эстетическую коллизию ХХ века к фигурам Шёнберга и Стравинского — чрезмерно выпячивая последнего на фоне внешне более скромной, но по-композиторски более цельной личности Бартока, который никогда не отличался тщеславием и стремлением повелевать. На фоне русского коллеги эта его цельность выглядит по-старомодному более честной.

Про плоскость «Барток — „нововенцы“» здесь говорилось уже немало. Барток – фетишист симметрий не в меньшей степени, чем Веберн. Но у него они не носят столь всеобъемлющего характера, опираются главным образом на ладовые конструкции и «оси» гармонического круга. Еще более очевидные примеры звуковых «зеркал» мы найдем в «Микрокосмосе», где простейшие обороты то и дело воспроизводятся в буквальных мелодических обращениях, – а то и даже целые маленькие пьесы даются в двух вариантах, один из которых представляет собой буквальное отражение предыдущего. (Такими приемами пользовался и Бах в своих поздних канонах – контрапунктических играх, которые он записывал в виде сокращенных формул.) В этом смысле «Микрокосмос» порой грешит излишней буквальностью и лабораторной стерильностью. Зато он иллюстрирует почти все творческие находки автора, словно этюды-эскизы к большим картинам. Так, например, 115-я пьеса из «Микрокосмоса» под названием «Болгарский ритм (2)» – не что иное, как упрощенный набросок к первой части Музыки для струнных, ударных и челесты (1936). Последняя напоминает не только хроматические плетения ее темы, но и оси симметрии звукового «веера», который раскрывается постепенно, словно разворачиваясь в обе стороны от центрального тона «ля», а в конце сворачивается обратно в исходный тон-унисон. Во всей «Музыке…» разделение струнного оркестра на две концертирующие группы создает основную игру между симметриями мотивов, ритмов и регистров.

Не менее важны звуко-красочные открытия этого сочинения, где вокруг «центрального организма» смычковых инструментов выстроены остальные тембры, окружающие его словно по краям круга и образующие цепочку постепенных звуковых переходов: струнно-щипковые (арфа), клавишно-металлические (челеста), клавишно-молоточковые (фортепиано), клавишно-деревянные (ксилофон), ударно-металлические (тарелки и тамтам) и ударно-мембранные (литавры и барабаны). Главный конструктивный принцип этого сочинения мог бы быть выражен еще точнее, если бы его название звучало как «Музыка для струнных, клавишных и ударных» (!). Эти тембровые миры взаимодействуют между собой. Щипковые и ударные звучания передаются струнным. (Как, например, знаменитый прием «бартоковского» пиццикато с сильным ударом струны об гриф – использовавшееся, впрочем, еще до Бартока в симфониях Малера! А также прием «пиццикато-балалайка» пальцами вверх-вниз по струнам.) В свою очередь, «струнные» скольжения звука передаются ударным. (Хрестоматийный пример – суровое и таинственное глиссандо у литавр, которое делается с помощью педалей!) Благодаря Бартоку мы услышали ударные не как декоративно-ритмический придаток, а как самостоятельные источники звуковой краски. (В этом же направлении за несколько лет до него Эдгар Варез создал свою «Ионизацию» для большого ансамбля ударных. Идею постепенных тембровых передач похитил у Бартока позднее Булез в своем «Молотке без хозяина». Без вдохновленности бартоковскими глиссандо и пиццикато на свет не появилась бы одна из лучших пьес Шнитке – «Гимн I» для виолончели, арфы и литавр.) Впрочем, в старых записях Музыки для струнных, ударных и челесты мы чаще слышим неоклассический «грубый помол» энергии ритма и линеарности мотивов, чем скрытый в этом сочинении потенциал тембровой нюансировки, который создает ощущение магии и звукового священнодействия в более современных исполнениях.

Спустя год Барток сочинил Сонату для двух фортепиано и ударных (1937) – которую тоже правильнее было бы назвать «сонатой для двух пианистов и двух перкуссионистов». В ее основе лежит симметричная идея «дважды двойного концерта» и тем самым она воспроизводит многие принципы предыдущего сочинения, но только в усеченном, еще более графичном виде. Чем позднее, тем больше бартоковский язык стремится к этой самой графичности и новой вещественности. Если в его операх и балетах, созданных в 1910-е годы, оркестр играет всевозможными тембровыми красками, то в сочинениях 1930-х годов автор намеренно сводит свой тембровый аппарат к преимущественно черно-белым контрастам.

В отличие от советских и целого ряда европейских композиторов Бартоку не пришлось творить при тоталитарной диктатуре. Означает ли это, что ему никогда не доводилось идти на творческие компромиссы? Его сочинения, написанные в годы американской эмиграции (а это всего лишь пять лет между 1940 и 1945 годами!), отличаются заметным поворотом в сторону «простоты» – будь то Концерт для оркестра (1943), Третий фортепианный концерт (1945) или неоконченный Концерт для альта с оркестром (1945), завершенный Тибором Шерли уже после смерти его автора. Градус их модернизма заметно снижен по сравнению с сочинениями 1920–1930-х годов. Подобные «облегчения стиля» можно найти и у других композиторов, переехавших в то время из Европы в Америку, будь то Стравинский, Хиндемит или даже сам Шёнберг. Если Прокофьеву и Шостаковичу приходилось «облегчать» свой язык главным образом под давлением советской эстетической цензуры, то стилистический поворот последних лет Бартока едва ли обошелся без некоторой оглядки на запросы «капиталистического реализма» – хотя наметился у него несколько раньше, в сочинениях 1939 года, написанных еще до отъезда в Америку (Шестой струнный квартет и Дивертисмент для струнного оркестра).

Тем не менее если все это и можно назвать стилистическим компромиссом, то художественный результат его в любом случае неоспорим. Последние сочинения Бартока отличаются в первую очередь доброй красотой, которую утверждал в их музыке уже тяжело больной композитор, сохранивший веру в «старомодные» идеалы братства и человеколюбия. Их музыкальные достоинства выдержали проверку временем, а Концерт для оркестра исполняется в наши дни намного чаще, чем американские сочинения других названных здесь авторов. Вторая часть Концерта под названием «Игра пар» вошла во все хрестоматии по инструментовке как пример не только удачного харáктерного использования отдельных тембров, но и привязки каждого из них к определенному гармоническому облику. (В этом смысле Барток продолжает принципы, заложенные им в «Микрокосмосе»!)

Из всех первостепенных композиторов ХХ века Барток наиболее последователен в своем обращении к фольклору как к основному стержню музыкального мышления. Ни один автор из тех стран, чьи фольклорные элементы Барток использовал в своей музыке, не разрабатывал их с такой последовательностью, как это делал он сам. (Будь то Джордже Энеску в Румынии или Панчо Владигеров в Болгарии.) То же самое относится и к венгерским соотечественникам Бартока – даже к такому, безусловно, выдающемуся, как Кодай, у которого обращение к венгерскому фольклору носит заметно более декоративный характер, чем у его друга, с которым они съели немалый пуд соли, вместе собирая народную музыку в первое десятилетие ХХ века. После Второй мировой войны все эти страны попали в сферу влияния СССР и «соцреализма», из-за чего многие бартоковские открытия смогли найти себе там место поначалу лишь в одобренной официально «лайт-версии». Описать ее можно в виде формулы «Барток минус модернизм». Но если модернизму и было позволено проторить себе дорогу в этих странах, то самый идеологически безопасный путь к нему вел все равно через Бартока. (Вспомним, что самое первое всемирно известное сочинение Лютославского – «Траурная музыка» для струнного оркестра – носит явное воздействие бартоковской Музыки для струнных, ударных и челесты.)

Влияние Бартока господствовало почти у всех молодых венгерских композиторов конца 1940-х – начала 1950-х годов. Лишь наиболее выдающимся из них удалось обрести свой собственный музыкальный язык, который был бы, однако же, немыслим без усвоения бартоковского наследия – будь то сверхмногоголосная сонорика Лигети (берущая свое начало явно в Музыке для струнных, ударных и челесты) или, наоборот, скупые, выразительные и всегда немного ностальгические «звуковые жесты» Куртага (происходящие в большей степени из камерной и фортепианной музыки Бартока). Без этих открытий был бы едва ли мыслим язык любого другого крупного восточноевропейского композитора послевоенной эпохи – будь то Лютославский, Денисов, Шнитке, Губайдулина, «ранний» Пярт или Васкс с их обостренным чувством интонационности. То же самое относится, впрочем, и к Булезу, который усвоил от Бартока прежде всего некоторые структурные идеи, но был совершенно безразличен к «почвенной» природе его музыки. И мимо его наследия уж точно не прошел такой сверхрадикальный композитор, как Ксенакис, радостно погрузившийся в «варварскую» стихию бартоковских сочинений 1910–1920-х годов.

Не все влияния Бартока оказались в одинаковой степени благотворными. Отдав немало дани таким неоклассическим жанрам, как сюита или концерт, их автор соблазнил немало композиторской молодежи на создание целого потока всевозможных концертов-концертино, представляющих собой упрощенные поделки «под Бартока» со значительно сниженным уровнем музыкальной калорийности («Барток минус модернизм») – и без специфически бартоковского нерва, без которого вся эта музыка воздействует подобно малопитательной пище. Немало сочинений в этом духе было написано не только в социалистической Восточной Европе, но и за океаном: вкусы «социалистического» и «капиталистического» реализма в этом смысле трогательно сближаются. Партитурами такого рода были долгое время завалены классы композиции Московской и Ленинградской консерваторий: их написание придавало авторам желательный в то время ореол «продвинутых, но благонадежных».

И действительно, в нашей стране среди модернистов ХХ века Барток считался едва ли не самым «беспроблемным». Причиной столь благорасположенного к нему отношения стала, безусловно, его «народность». Она сослужила ему добрую службу еще при жизни, когда в 1920-х годах композитор успел побывать с визитом в СССР. (Главной целью этого приезда был, я подозреваю, все же его интерес к музыке финно-угорских народов Поволжья! Хотя его «красные» симпатии во время краткого эпизода с Советской Венгрией в 1919 году тоже немало тому поспособствовали.) А причиной сравнительно безболезненного возвращения его музыки уже после сталинского мрачного семилетия «борьбы с формализмом» стало, конечно же, и то, что отныне его «народность» принадлежала к культуре дружественной нам «социалистической страны». Возвращение Бартока во время хрущевской «оттепели» оказало вдохновляющее воздействие не только на «неофольклорную волну» в отечественной музыке 1950-х годов, но и на столичных молодых композиторов наиболее передового направления – не говоря уже о тех, кто официально представлял «национальные композиторские школы» народов СССР. (Например, Андрей Эшпай, чьи марийские корни находились в чрезвычайной близости к той же самой народной основе, на которую опирался и Барток.)

При всей, казалось бы, «зеленой улице», которая была дана музыке Бартока в нашей стране, его наследие освоено у нас до сих пор весьма неполно и неровно. В исполнении наших музыкантов мы слышим главным образом его оркестровые и фортепианные сочинения, реже – камерные. Струнные квартеты Бартока, создавшие целый мир в этом жанре, не звучат у нас практически совсем. То же самое относится и к его вокальной музыке. Особенно досадно, что в репертуаре наших музыкальных театров мы совсем не находим его балетов и опер…

Детские пьесы Бартока уже давно входят в хрестоматии наших музыкальных школ. Но в исполнении их учеников по-прежнему слишком редко удается услышать Багатели, Эскизы и другие пьесы из «взрослых» циклов Бартока или его чудесные скрипичные дуэты – вполне доступные для начинающих и необычайно полезные для развития их слуха и образного мышления. Даже ученики училищно-консерваторских классов сочинения недостаточно хорошо знакомы с этими произведениями – а ведь ничто не способно так развивать мышление и технику начинающего композитора, как они…

Преподаватели сольфеджио по-прежнему редко обращаются к бартоковскому «Микрокосмосу», отдельные пьесы из которого могут служить идеальным материалом для диктантов и полифонических упражнений. (Вместо этого детей продолжают мучить тошнотворно немузыкальными диктантами Алексеева и похожих на него авторов, способными развить лишь отвращение к предмету!) Бартоковская этнографическая коллекция по-прежнему слишком мало изучается в фольклорных кабинетах наших музыкальных институтов…

Сегодня, когда интерес молодых композиторов к народным источникам музыки ослаб как никогда, а искусство, в центре которого находится человек и его внутренний мир, вытеснено на периферию мейнстрима, претендующего на звание «новой музыки», наследие Бартока находит слишком мало почвы, которая была бы способна породить новое направление в музыке. И все же без него наш мир был бы гораздо более серым и менее утешительным.