Тема номера

Тема номера

Читая его биографию, понимаешь, в какой зоне турбулентности он жил. В его случае пики взлетов и падений были особенно резки: премьера Первой симфонии в 1926 году внезапно вывела его, 19-летнего выпускника Ленинградской консерватории, в ранг композиторов с мировым именем. Казалось, что дальше только успех – но спустя десятилетие статья «Сумбур вместо музыки» делает его персоной нон грата в СССР. Создание в конце 1941 года «Ленинградской симфонии», которую во всем мире восприняли как пророчество и духовную опору, вновь возвращает легитимность его творчеству. Но эта «охранная грамота» действует недолго: в 1948 году его вместе с Сергеем Прокофьевым и Арамом Хачатуряном обвинили в «формализме», «буржуазном декадентстве» и «пресмыкании перед Западом». Уволили из Московской консерватории, наглядно продемонстрировав, что неприкасаемых в СССР нет. Впрочем, через год опалу официально сняли, отправив в США в составе группы советских деятелей культуры. А затем выпустили в ГДР, где в 1950 году Дмитрий Шостакович был членом жюри Конкурса имени Баха в Лейпциге.

Следующие четверть века – это период внешнего благополучия и мучительного внутреннего диалога с собой. В 1957 году Шостакович стал секретарем правления Союза композиторов СССР, а в 1960–1968 годах – возглавлял Союз композиторов РСФСР. Внешний официоз лишь усилил внутреннюю ранимость и ощущение одиночества, отчетливо различаемое в его поздних сочинениях.

«Небожитель, гений при жизни» – так говорят о нем люди, которым довелось жить в одном времени, видеть композитора, присутствовать на его премьерах, ощущая ту особенную атмосферу «предчувствия шедевра». Нам показалось важным и интересным попросить очевидцев «пережить» эти моменты, рассказать, как сейчас, спустя большую дистанцию они воспринимают своего кумира. В то же время пришло поколение, знающее о Шостаковиче по эпистолярию, мемуарам и, собственно, нотным текстам. Как они понимают его послание, какой вопрос задали бы композитору?

Ниже мы публикуем реплики, присланные на наш опрос.

|

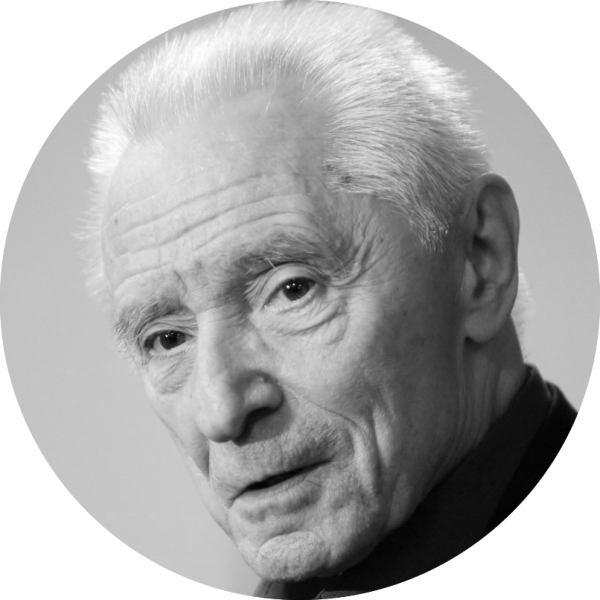

Юрий Григорович, балетмейстер, народный артист СССР |

Первое приближение к Шостаковичу – как фигуре тогда еще символической – произошло у меня до войны, в Ленинградском государственном хореографическом училище, ныне Академии Русского Балета имени А. Я. Вагановой. Моей учительницей по фортепиано там была сестра композитора, Мария Дмитриевна Шостакович. Она играла нам некоторые сочинения обожаемого, боготворимого ею брата. От нее я узнал, что Дмитрий Дмитриевич писал музыку для балетов. Его имя было у всех на слуху, даже еще до Седьмой, Ленинградской симфонии, которая как бы окончательно закрепила образ композитора в сознании современника. И мы, конечно, понимали: рядом с нами находится что-то значительное. Именно рядом –это важно. Музыка Глинки, Чайковского, Глазунова, Шопена, Адана, Минкуса, на которой мы воспитывались, была из исторической дали, и относились мы к ней соответственно, по-школьному, с глубоким уважением и почитанием.

В случае Шостаковича нечто другое: он присутствовал лично, был близко, с ним не заговоришь, но хоть увидеть… Его музыку мы, подростки, в целом понять не могли, да и не все слышали, судили по радиотрансляциям, фильмам. Уже в конце 1950-х годов. Набравшись храбрости, я попросил Марию Дмитриевну о встрече с Дмитрием Дмитриевичем. Мне казалось, все забыто и по прошествии времени можно начать ставить не отрывки из балетов, а сами балеты, не боясь обвинений в формализме. И мы виделись в Ленинграде, в Зингеровском доме, и я начал излагать свои балетные планы и, наверное, был в его глазах романтичным молодым человеком, мне было едва тридцать. Он слушал меня с терпением – работала в отношении меня положительная рекомендация его сестры. Однако сказал, как-то по-особому ежась (он так впоследствии и выражал свои сомнения и чувства, когда приходилось кому-то мягко оппонировать или отказывать)… так вот он сказал буквально следующее: «Не надо, понимаете, реанимировать эти балеты, я бы не хотел…».

Я ушел очень огорченный и долго не возвращался к теме. Но знакомство наше, к счастью, продолжилось. Вскоре я поставил свой первый большой балет «Каменный цветок» Прокофьева в Кировском театре, и Дмитрий Дмитриевич опубликовал отклик на него в «Литературной газете». А спустя какое-то время – еще один, о «Каменном цветке» в Большом театре. Оба лестные для молодого хореографа, они содержали, однако, нечто важное, относящееся к его пониманию балета как искусства. Он говорил о достигнутом синтезе – «органичном сочетании музыки, хореографии и декорационного оформления»; он говорил о заветной «мере вещей», соотносящей между собою все элементы постановки, пронизанной «общим музыкальным тоном»; он называл тот спектакль «удачей знаменательной».

В Москве я мог наблюдать его другим. Он по-прежнему, даже в еще большей степени, нежели раньше, был для меня живым гением, общение с которым составляло драгоценные мгновения жизни. Внешняя манера не изменилась: очень скромен, сдержан в оценках, позиция в отношении балета ли, еще чего-то – выражалась лаконично. Не прислушаться к его тихому голосу было невозможно. И я стремился понять, что он думает, любое его замечание и соображение, тем более, они были не просто глубоки, но еще и остроумны. Уж не говоря о том, что его похвала, поддержка играли большую роль. Будучи очень больным человеком, он пришел на генеральную репетицию моего балета «Иван Грозный» на музыку Прокофьева в Большом театре, в феврале 1975-го. Остался на обсуждение. Впервые фигура Ивана Грозного в балете – как это трактовать, как к этому относиться… В воздухе на худсовете стояла неопределенность, осторожность, особенно со стороны должностных лиц. Все ждали, что скажет Дмитрий Дмитриевич. А он в своей манере, не повышая голоса, сказал: «У меня только одно замечание к постановке». Все напряглись. «Детский хор во втором действии за сценой поет громковато. Сделайте тише – будет лучше…» После этого замечания, конечно, обсуждение пошло по-другому, если вообще не кончилось на оптимистической ноте. А хор, действительно, был и есть, заупокойное пение «Преданы мы ныне…», в сцене с призраком Анастасии. Он звучит откуда-то издали, фоном, в тишине, на молчащем оркестре.

В августе того же года Дмитрий Дмитриевич умер. Это, оказалось, наша с ним последняя встреча. С его уходом не ушло, наоборот, росло значение его музыки. И для балета также. Разговоры в театральных кругах о балетах Шостаковича возникали всегда, и их не стало меньше. Они стали более объективными, что ли, в них обнажалась художественная проблема их постановки на сцене. Казалось, при сильной труппе почему не поставить, бери любую музыку, получай разрешение наследников или правообладателей – и вперед. Это огромное заблуждение. Все обуславливали неудачи первых двух постановок «Золотого века» и «Болта» плохой их драматургией. Так считал и композитор. Он писал, как «руками и ногами» отбивался от сценариев, но сложные обстоятельства заставили выполнить заказ.

Эти факты побудили меня к сочинению новой драматургии «Золотого века». Вместе с другом молодости Дмитрия Дмитриевича, профессором Ленинградской консерватории Исааком Гликманом, великолепно знавшим все вехи творчества Шостаковича, мы написали новый сценарий. И он потребовал включения нового музыкального материала, музыки Шостаковича, сходной по характеру и времени написания балета. Так появились в балетной партитуре фрагменты из Первого и Второго фортепианных концертов. Это музыка молодого Шостаковича, но ее глубина, ее вечность абсолютно поражают!

Опыт создания «Золотого века» в 1982 году в Большом театре не был прост. Мы буквально собирали партитуру по частям, к сбору музыкального материала подключились другие музыканты: ученик Дмитрия Дмитриевича композитор Вениамин Баснер, музыковед Сергей Сапожников. Композитор не хранил эти страницы. Не считал значимым? Не хотелось заново переживать былое? Реанимировать, как он сам говорил. Его вдова Ирина Антоновна нам их приносила.

Так или иначе, я взглянул на «Золотой век» с иной стороны. И он, хоть и после смерти композитора, все же вышел на сцену Большого театра, объехал много стран мира, возобновлялся. Это, пожалуй, мое единственное ослушание композитора. Но я ничего не мог с собой поделать – его музыка всегда производила огромное впечатление.

Вы спрашиваете, что значит для меня творчество Шостаковича и какое послание человечеству несет его музыка? Если очень коротко, он выразил то, что порой словами не выразить, что является состоянием души и ума, которые напряжены в некой постоянной ответственности человека за свои слова и поступки. При этом вы слышите у него реальность нашего мира в таких подробностях, что думаешь, как это уместилось в ноты, сложилось в музыкальный порядок? Как вообще музыка может достигать такой высшей стереоскопии – и земной человек, и космос. При его жизни я подсознательно старался не испортить его мнение обо мне, соответствовать его «мере вещей», высоте наших отношений. Сегодня я думаю о Дмитрии Дмитриевиче как о величайшем даре, встретившемся мне на пути и что-то преобразившим во мне и нашем мире.

|

Родион Щедрин, композитор, народный артист СССР |

Шостакович знал меня с детских лет. Когда в Куйбышеве во время войны был организован Союз композиторов и Шостакович стал его председателем, он предложил моему отцу должность ответственного секретаря. Помимо этих официальных обязанностей, отец как мог помогал Шостаковичу и был, по существу, его помощником и секретарем. В Куйбышеве начались первые репетиции Седьмой симфонии. Оркестром Большого театра дирижировал С.Самосуд. Отец следил за нотным материалом… На генеральную оркестровую репетицию Седьмой симфонии Шостаковича отец взял меня с собой, запасшись моим клятвенным обещанием сидеть тише мыши. Первый раз в истории музыки прозвучало целиком это великое произведение, ставшее легендой. Но не буду кривить душой. Восприятие симфонии было трудным и непосильным для моих детских ушей. Что понял и что замечательно понравилось – это весь эпизод нашествия в первой части…

Хор нашего училища участвовал в премьерах «Песни о лесах» Шостаковича, оратории «На страже мира» и сюиты «Зимний костер» Прокофьева. Шостакович бывал в училище несколько раз. Меня он всегда приветствовал как старого знакомца. Я, вестимо, задирал нос. Мы в училище его очень почитали. Как-то при его прямом содействии целую группу учеников провели на верхний балкон Большого зала консерватории, когда исполнялась его Девятая симфония. После конца мы дружно скандировали с галерки хорошо поставленными певческими голосами: «Да-ешь де-ся-ту-ю, да-ешь де-ся-ту-ю!..» Шостакович торопливо, словно стесняясь, раскланивался, благодарил дирижера, оркестр и, как нам казалось, услышал наши призывы.

Была и беглая встреча с Шостаковичем у него на дому. Он жил тогда на Можайском шоссе. Я отвез ему пригласительные билеты на училищный вечер. О музыке разговора не было. Шостакович поблагодарил и справился о моей семье.

Мое поколение росло под светом двух солнц — Прокофьева и Шостаковича. Все, что выходило нового из-под их пера, вызывало интерес. Критические громы-молнии отнюдь не снижали его. Наоборот. Когда газеты дружно набрасывались – значит, талантливо, оригинально. Когда хвалили – разумей: никуда не годится.

Ноты Прокофьева и Шостаковича в годы моего учения в консерватории в библиотеке были для студентов доступны. Взял я клавир «Катерины Измайловой». Кто-то из предыдущих «читателей» оперы подрисовал к фотографии молодого Шостаковича усы и сделал подпись: «Юный натуралист». Но сам нотный текст клавира был в сохранности. И если желание изучить крамольное сочинение у тебя было и ты не был ленив, то многому можно было поучиться.

Судьба даровала мне возможность общения с Шостаковичем. Вот высочайший нравственный пример глубочайшей порядочности, мужества, стойкости в самом пекле советского ада. Писать Первый скрипичный концерт, возвращаясь с надругательских мракобесных стыдобищ в 1948 году, или создавать Четвертую симфонию, как бы отвечая на мерзость «ждановской» статьи «Сумбур вместо музыки». Это ли не подвиг?! И при сем смертоносная удавка террора все у́же затягивалась вокруг самого Шостаковича: был расстрелян его дядя, арестован муж старшей сестры, а она сама сослана, в ссылке томилась и мать его жены. Какое же скудоумие демонстрируют те «исследователи», кто с умной миной всерьез рассуждает, был ли Шостакович придворным композитором советского режима. Они желали бы, верно, чтобы гений Шостаковича сгнил в тюремной камере или на безымянном погосте в Сибири. Зачем человечеству великие симфонии?.. Совсем недавно в какой уж раз слушал я Восьмую симфонию Шостаковича. Год написания – 1943-й. Какое величайшее исповедальное сочинение. Услышь там, коли не глух, ответы на все «правдолюбивые» твои вопросы.

|

Соломон Волков, музыковед, автор книги «Свидетельство» |

Шостакович и возможность общения с ним сыграли в моей жизни без преувеличения решающую, поворотную роль. Сначала была музыка: Одиннадцатая симфония («1905 год»). Впервые услышанная в 1958 году в Ленинграде. Дирижировал Мравинский. Стоя у колонны, я физически ощутил, что меня расстреляли, и сполз вниз. Мне тогда было 14 лет. Никогда не забуду этого «эффекта присутствия». Оттуда идут корни моего понимания того, что такое политическая музыка.

Далее последовала цепь эпизодов, связавших меня с Шостаковичем. Одним из первых я в 1960 году отрецензировал премьеру его Восьмого квартета, после чего был представлен автору. Он сказал несколько добрых слов. Я был на седьмом небе. В 1965 году был в числе организаторов фестиваля музыки Шостаковича в Ленинградской консерватории, на котором квартет, коего примариусом (первой скрипкой) я являлся, сыграл его Девятый квартет. Исполнение было автором одобрено.

В том же 1965 году наш ансамбль сыграл этот опус Шостаковича Анне Андреевне Ахматовой в ее легендарной «будке» в Комарово. Сделанный там фотопортрет Ахматовой, который я переслал композитору, он положил (как я убедился позднее) под стекло на свой письменный стол.

В 1968 году мы с Юрием Кочневым, ныне руководителем Саратовского театра оперы и балета, запустили в Питере безумный проект: Экспериментальную Студию Камерной Оперы (ЭСКО), среди постановок которой была «Скрипка Ротшильда» (по Чехову), опера погибшего на войне Вениамина Флейшмана, законченная его учителем Шостаковичем.

Спектакль тогда наделал много шума. Это еще больше приблизило меня к Д.Д. (как его называли в музыкантской среде).

Он согласился надиктовать предисловие к моей книжке «Молодые композиторы Ленинграда» (1971), которое стало первым толчком к совместной работе над мемуарами Шостаковича, опубликованными в Нью-Йорке в 1979 году. Дальнейшее – история, требующая отдельного разговора.

Долгое время казалось, что музыка Шостаковича плотно привязана к советскому периоду истории России. Что слушатели, не прошедшие через этот опыт, ее в полной мере понять и оценить не могут. Что Стравинский, к примеру, универсален, а Шостакович – локален.

Время показало, что это не так. Присутствуя в Нью-Йорке, где я живу уже 45 лет, на бесчисленных исполнениях музыки Шостаковича, я вижу, как плачут, слушая ее, американцы, понятия не имеющие о советских реалиях.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что месседж Шостаковича – «как выжить маленькому человеку в жестокие времена» – будет актуален и необходим всегда. К сожалению…

|

Александр Чайковский, почетный председатель Совета Союза композиторов России |

Я был лично знаком с Дмитрием Дмитриевичем и воспринимал его как гения при жизни. Он оказал на меня колоссальное влияние: первым его сочинением, которое меня потрясло, стала опера «Катерина Измайлова». Я увидел ее, будучи еще учащимся ЦМШ, и впечатление было невероятно сильным, возможно, именно тогда я впервые задумался о том, что хочу тоже писать музыку.

Потом еще два сильных воспоминания: это премьера Тринадцатой симфонии, на которой я присутствовал с родителями. Я был подростком, но музыка Шостаковича казалась мне яснее, чем Прокофьева, которого я стал понимать во всей его глубине немножко позже. Шостакович для многих был социально более близок. В СССР люди все время чувствовали себя несвободными, обязанными говорить не совсем то, что они думали. Музыка Шостаковича воспринималась как правда. Каким он был в быту? Несколько раз, когда я видел его и даже находился в одной компании, он держался просто: относясь к нему как к небожителю, я удивлялся его обычному поведению, нормальным человеческим реакциям.

Что касается творческого влияния, то у меня не возникало потребности подражать ему. Но я хотел как-то постичь его ремесло, приблизиться к его умению. Это желание, с одной стороны, естественное, а с другой – невыполнимое, по крайней мере, для того времени. Тем не менее это честолюбие или тщеславие помогало. Потому что где-то я все время ориентировался на его мастерство, мысленно обращался к нему – а как бы в этой ситуации, с таким материалом поступил Шостакович. Так бывало не раз. И слушая сейчас какие-то ранние сочинения, ловлю себя на мысли, что в чем-то подражал ему. Потребовалось время, чтобы уйти от его стандартов.

Это грандиозный композитор – один из самых великих гениев XX века. Какое послание его музыка несет людям? То же самое, что и при его жизни. Как каждая великая музыка, несмотря на меняющееся время, она имеет разные ипостаси. И даже если нас сейчас волнуют и страшат другие вещи, они все равно заложены в его сочинениях. Если взять такие грандиозные симфонии, как Четвертая, Восьмая, Десятая, то мы ощущаем колоссальное напряжение, страшной силы экспрессию, которые, может быть, еще более мощные в наше время, особенно сейчас, в связи с гораздо более острым столкновением миров, стран и угроз. Если в момент создания мы считали его музыку как обращенную только к нам, к советским людям, то теперь она воспринимается столь же лично во всем мире. Неважно, в какое время он писал и для какого времени. Его музыка обращена в вечность и будет продолжать жить всегда.

|

Владимир Тарнопольский, композитор, профессор Московской консерватории |

Шостакович для меня – один из самых великих и самых любимых композиторов. Может быть, именно он глубже и отчаянней всех других выразил дух своего ужасного времени. Шостакович очень разный в разные периоды своего творчества – радикальный конструктивист и экспрессионист конца 1920-х – начала 1930-х, создатель «большого неоклассического стиля» 1930-х – начала 1950-х; пострапмовский (неожиданно!) «соцреалист» 1950-х – 1960-х, и наконец, в сочинениях последнего десятилетия он, подобно Баху и Бетховену, приходит к какому-то не поддающемуся определению вневременному, надисторическому стилю. Так бывает у самых великих. Но и внутри столь схематично обозначенных периодов он тоже парадоксально противоречив. Трагический внутренний разлом пронизывает все его творчество: в 1927 году партитура посвященной Октябрю Второй симфонии лежала на его рабочем столе рядом с рукописью сюрреалистического «Носа», «Песня о встречном» (1932) создавалась практически параллельно с оперой «Леди Макбет», а его самое едкое пародийно-сатирическое сочинение – «Антиформалистический раёк» – написано в те же месяцы, что и песня «Сталину слава!» (1948-1949)! В этом,конечно, проявляется характерное шостаковическое ёрничество, подчас доходящее до трагического юродства (как, например, у Гоголя или Достоевского). При этом нельзя не поразиться удивительному мастерству Шостаковича, умевшего блестяще работать в любом стиле и жанре – от массовой песни и оперетты до оперы и симфонии.

Что касается влияния его музыки… При всем моем высочайшем пиетете к Шостаковичу, думаю, что его творчество не оказало на меня прямого влияния. Во всяком случае, не оказал влияние его язык. На мой взгляд, настоящая любовь к тому или иному художнику не должна быть любовью насекомого, сосущего кровь из своего кумира. Более того, мне кажется, что многочисленные «прямые последователи» этого Титана сыграли в конце концов плохую службу: они девальвировали музыкальный язык Шостаковича, «растворили» его уникальные музыкальные идеи в «общих формах движения» и пустых риторических фигурах. Попросту говоря, шостаковические языковые идиомы во многом «заболтаны» многократно пережеванной риторикой.

А вот сама социально-ангажированная позиция Шостаковича, понимание музыки нe как l’art pour l’art, а как мощнейшего социально-культурного явления, – эта позиция мне чрезвычайно близка. Самый ценный комплимент в своей жизни я получил от Ричарда Тарускина, который, рецензируя в Нью-Йорк Таймс мою «Кассандру», законченную за 10 дней до путча 1991 года, сравнил ситуацию ее написания с созданием некоторых сочинений Шостаковича, всегда отражавших конкретный исторический контекст.

Какое послание несет его музыка? Прежде всего, я думаю, что музыка гения всегда намного умнее и мудрее его самого. Поэтому не нужно обращать особого внимания ни на «странные» подчас высказывания самого композитора, ни на непоследовательность великого художника в различных жизненных ситуациях того ужасающего времени. Нужно слушать только саму его музыку, она сама все говорит о времени и о нас. Но если все-таки переводить в слова непереводимое, то, конечно, главное в его музыке – это трагический экзистенциальный опыт Человека мыслящего, чувствующего, страдающего и сострадающего; судьба Личности в эпоху глобальных социальных потрясений, массового террора и мировых войн. В каждой его ноте – боль и ее преодоление, «сонограмма» процесса зарождения и развития мысли, страх и внутреннее сопротивление. Для меня его музыка именно об этом.

Но есть еще один момент, о котором Шостакович не думал. Он оказался единственным из всей блестящей плеяды российских композиторов того времени, который не сдался сталинизму и умудрился в своих главных сочинениях не отступить ни на йоту от своих принципов и в конце концов – опять же, единственный из композиторов – вышел победителем, подписав своей потрясающей по силе музыкой самый страшный приговор той эпохе.

|

Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России |

Музыка Шостаковича для меня – не живописная, а фотографическая фиксация эмоционального фона эпохи, точнее, фотоколлаж, доказательство, что XX век был временем сочетания несовместимых вещей и понятий.

Если бы у меня была возможность обратиться к Дмитрию Дмитриевичу, то я бы спросила его: «Доводилось ли Вам писать музыку, наполненную эмоцией, которую Вы не испытали в жизни? Доводилось ли Вам испытать сокровенную сильную эмоцию, но так и не написать музыку об этом чувстве?»

Мое первое обращение к Шостаковичу связано с Ре-мажорной прелюдией и фугой. Его Первый фортепианный концерт – да, конечно! Очень люблю его, за полистилистический юмор, за философскую бездну второй части, за не совсем приличные песенки.

|

Александр Рамм, виолончелист, лауреат международных конкурсов |

О жизни и музыке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича написано много книг, музыковедческих исследований. И, начиная постигать его мир, я старался прочесть все опубликованное. Конечно, все было не зря, и знать о времени, об окружении композитора, мысли его самого – важно. Но когда ты один на один с нотами его виолончельных концертов, когда начинается постижение через ноты его мира, ты осознаешь, что есть категории, которые выходят за обычные рамки. Музыка Шостаковича – это музыка космоса, в котором ярко персонифицирована яркая внутренняя драма человека. И потому во время выступлений, на мой взгляд, самым сильным аргументом становятся твои чувства, интуиция даже. Именно они помогают вести за собой слушателей. Никогда не забуду слезы моей мамы на Втором виолончельном концерте Шостаковича. Маэстро Александр Князев играл так, что мама после финальной ноты сказала: «Это про мою жизнь». Мне тогда было 11 лет, и я мало понял в этой фразе. А сейчас думаю, что это счастье сыграть Шостаковича так, чтобы слушатели почувствовали себя своими в его великой музыке.

Если бы была возможность встречи с Дмитрием Дмитриевичем, то мы с ним поговорили бы о футболе. И я попросил бы показать тетради, куда он все годы записывал результаты всех матчей, послушал бы истории о футболе в Ленинграде во время войны. На мой взгляд, красивый футбольный матч – одно из зримых воплощений гармонии. И, думаю, мы с композитором в этом вопросе нашли бы общий язык.

|

Пааво Ярви, художественный руководитель и главный дирижер Оркестра Тонхалле в Цюрихе |

Музыка Дмитрия Шостаковича играет огромную роль в моей жизни, в моем репертуаре. Я очень часто исполняю его симфонии, инструментальные концерты с разными оркестрами, записывал даже его кантаты. Мне важно, что моя биография была связана с тем временем, когда я жил в Эстонии до эмиграции в США. Русская и советская история неразрывно связаны с моим становлением. Я знаю, что для поколения музыкантов моего отца Шостакович был, может быть, самой важной и влиятельной музыкальной персоной. Для того, чтобы понимать и глубоко чувствовать произведения Шостаковича, надо знать время, когда он создавал свою музыку, атмосферу советской действительности. Сегодня часто, когда слушаешь интерпретации молодых дирижеров, убеждаешься в том, что они совсем не знают о периоде сталинизма и коммунистического режима, не способны прочувствовать по-настоящему послания музыки Шостаковича. Это дает огромный стимул больше играть его сочинения, чтобы сохранять эту традицию, которую я получил, конечно, от своего отца, дирижера Неэме Ярви.

Я хорошо помню тот день, когда Шостакович приезжал в Пярну к нам на дачу, куда его привез Густав Эрнесакс, знаменитый эстонский хоровой дирижер. Дмитрий Дмитриевич уже был парализован, был у нас незадолго до смерти. Я навсегда запомнил его знаменитые очки, он очень плохо видел. Говорил мало и в основном только соглашался, повторяя: «Да… ну, да». Он запомнился неподвижным, внимательно слушавшим. Я, мальчишка, хотел убежать играть с сестрой, меня совсем не интересовал какой-то старый человек. Но папа строго сказал, что я не должен никуда уходить: «Это очень важный человек, ты должен его видеть и запомнить все». Я остался. Густав Эрнесакс сделал очень много фото, но все они пропали, осталось единственное, которое является сегодня для меня очень важным воспоминанием того момента.

|

Джулиан Барнс, автор биографического романа о Шостаковиче «Шум времени» |

Мне было семнадцать или восемнадцать лет, когда я впервые услышал музыку Шостаковича. Меня очень рано начала интересовать русская культура – в школе и в университете я читал по-русски, проявлял тягу к академической музыке. Как сейчас вижу свою первую пластинку с Пятой симфонией Шостаковича в исполнении Чешского филармонического оркестра, которым дирижировал Карел Анчерл. На обложке было крупное изображение Кремля, возвышающегося над Москвой-рекой. Эта пластинка до сих пор хранится у меня, хотя, конечно, как правило, дома я слушаю CD, что неудивительно в наши дни. Спустя примерно год после того, как я услышал Пятую симфонию, мне довелось побывать в Королевском фестивальном зале, где Мстислав Ростропович играл совершенно необыкновенный цикл концертов для виолончели с оркестром. Среди них, конечно, был и Первый концерт Шостаковича – Второй появился несколькими годами позже. В 1964 году я поехал с друзьями в СССР. Помню, как зашел в музыкальный отдел в ГУМе на Красной площади. Меня поразило, что пластинки стоили невероятно дешево – около пятидесяти центов в долларовом эквиваленте или около того, очень примитивно оформленные, в бумажных конвертах. Никаких вспомогательных текстов о записанной музыке, только имя композитора и название сочинения. Несколько пластинок Шостаковича я привез домой. Его симфоническое наследие, его «Леди Макбет Мценского уезда», его камерные сочинения со мной на протяжении последних пятидесяти лет, и поразительно, что я до сих пор открываю для себя в нем какие-то новые грани, которых раньше не замечал.

Я не могу вспомнить какого-либо западного композитора, который испытывал бы такое сильное давление со стороны власти, как Шостакович. В Советском Союзе гораздо больше интересовались мельчайшими деталями жизни художника, чем монархи древности, архиепископы и эрцгерцоги во времена Моцарта и других композиторов, ставших классиками. В советской России у представителей власти были специфические взгляды на то, что должен делать художник: если его правильно направить, то он будет писать угодную власти музыку. С самого начала в случае с Шостаковичем это была борьба за утверждение собственной, истинной композиторской индивидуальности. Я думаю, что такая степень контроля над искусством для нас, например, на сказочно свободном Западе, невообразима.