История

История

Скрябин еще при жизни вошел в число композиторов, которые принадлежат не только своей стране, но и всему миру. Сегодня во многих странах, где развита современная музыка, его воспринимают как одного из ее создателей. В России его считают своим даже те, кто по-прежнему отвергает не только музыку, написанную современным языком, но и вообще весь музыкальный ХХ век. Композитор, который родился в канун Рождества и трагически-нелепо ушел из жизни на Пасху, в своих духовных поисках был весьма далек от ортодоксального христианства – тем не менее его не отвергают даже многие церковные догматики.

В самые мрачные периоды советской истории Скрябину удалось избежать посмертных обвинений в «формализме» и «модернизме» – и все благодаря охранной грамоте, выданной Луначарским, который назвал его «революционным композитором». Вообще-то, представления Скрябина о революционности коренным образом расходились с канонами победившего марксизма, а до революции он, на свое счастье, не дожил. Тем не менее даже поздние его сочинения характеризовались в СССР самое большее как «поворот в сторону крайнего индивидуализма и отрыва от реальной действительности», но этим дело и ограничивалось. Даже в конце 1940-х – начале 1950-х годов, когда, по известному выражению, «силы зла властвовали безраздельно», последние сонаты, поэмы и прелюдии Скрябина, уходящие далеко за пределы не только музыкального традиционализма, но и идеологически допустимых рамок, играли и записывали Софроницкий, Юдина и тогда еще молодой Рихтер. А в довоенные годы врагом было принято считать скорее «белоэмигранта» Рахманинова (жившего за границей и не любившего ни модернизм, ни большевиков), чем покойного уже Скрябина, чья музыка согласно официальным формулировкам в стране победившего соцреализма отличалась «художественной самобытностью, смелым и последовательным новаторством».

Имя Скрябина высечено золотыми буквами на мраморе почетной доски знаменитых выпускников Московской консерватории. Многие при этом забывают, что золотую медаль за ее окончание Скрябин получил вовсе не как композитор, а как пианист. Учитель композиции Аренский выгнал его из класса, так что по данному предмету он, как говорили в те времена, «не кончил курса». В наши дни Скрябин считался бы «композитором без образования». (Как, впрочем, и Стравинский, и Шёнберг.) Без композиторского диплома его бы не приняли в Союз композиторов и не допустили бы к программам поддержки современной музыки – как, впрочем, и в любой другой стране современного забюрократизированного мира, где в аналогичных ситуациях всюду требуется «подтверждающее свидетельство».

Причина, по которой ученик настроил против себя своего наставника, не совсем понятна с точки зрения здравого смысла. Ведь в те годы отношение Скрябина к академическим правилам композиции было вполне почтительным. Его музыкальный язык не выходил за рамки классико-романтической гармонии, его голосоведение было безупречным, а формы – ясными и прозрачными. Найти в сочинениях Скрябина тех лет запретные параллельные квинты или переченья – задача непосильная! (Хотя и у Шопена, и у вечного скрябинского соперника Рахманинова они встречаются сплошь и рядом.) При всем при этом его музыка стремилась куда-то явно «не туда», чем, по-видимому, безумно раздражала учителей. Диссонансы в его ранних сочинениях возникали совершенно законным для того времени путем и оставались доступны вполне традиционным музыкально-теоретическим трактовкам. («До нотки!» – как любили говорить наши учителя в Мерзляковке, когда задавали нам разобрать ту или иную пьесу Скрябина.) Тем самым они, видимо, еще больше злили мэтров, потому что тяжелее всего бороться с тем, что формально правильно.

В чем же заключалось это самое «не туда» в первых фортепианных прелюдиях, этюдах, вальсах и мазурках Скрябина – жанрах, чьи названия недвусмысленно указывают на увлечение молодого композитора Шопеном? (И которые внешне выглядели еще более традиционно, чем созданные в те же самые годы произведения Рихарда Штрауса, Малера, Дебюсси или раннего Шёнберга.) В них мы ощущаем перепады между тонкой нервной восторженностью и столь же хрупкой мечтательной созерцательностью, слышим, как настойчиво подчеркиваются одни и те же выразительные гармонии и как долго автор избегает их разрешения в тональный устой. В короткой медленной двухминутной прелюдии ми минор, написанной Скрябиным в шестнадцатилетнем возрасте (вошедшей позднее в цикл Двадцати четырех прелюдий ор. 11), одна и та же диссонантная гармония возникает двенадцать раз в различных высотных положениях.

В мазурке 1895 года ор. 25 № 3, написанной в той же самой тональности и длящейся ровно те же две минуты, другая выразительная гармония за столь же короткое время появляется уже двадцать четыре раза (!) и каждый раз ощущается, как мгновенное погружение в глубокую печаль перед лицом таинственного и неизъяснимого.

Вот почему Скрябина уже тогда стали причислять к символистам – тем, кто ищет сокровенное, но улавливает его лишь в отблесках, отражениях другого, невидимого и неведомого мира. Один из своих «Двух танцев» для фортепиано, созданных в последние годы жизни (ор. 73, 1914), он назовет «Темное пламя»: название это как нельзя точно передает ощущение гипнотической завороженности перед неизъяснимым.

Пройдет всего каких-нибудь десять лет после создания Скрябиным первых прелюдий-мазурок-этюдов, и его диссонансы вовсе перестанут «разрешаться» – начиная с таких сочинений 1907–1908 годов, как Пятая соната (op. 53), «Загадка» (ор. 52, № 2) или «Желание» (ор. 57, № 1), где по инерции все еще стоят ключевые знаки, указывающие на тональность, которая, впрочем, скорее подразумевается тяготением, но так и не подтверждается «разрешением» в устой, подобно тому, как приобретает невесомость тело, вышедшее в космическое пространство.

Стремление к господству одних и тех же гармоний, сиречь звуковых аффектов объясняется склонностью Скрябина к музыкальным идеям-фикс, к звуковым фетишам, к которым он испытывал особенное слуховое пристрастие. (Именно они-то и определяют в первую очередь язык любого композитора, что бы там ни говорили теоретики!) В них отражался общий маниакально-одержимый склад его личности, проявлявшийся в желании не только выражать себя в звуках, но и посредством этих звуков переустроить мир. В этом-то и заключалась пресловутая «революционность» Скрябина, развившаяся отнюдь не под влиянием марксистов, а вследствие увлечения теософией, одним из господствующих настроений тогдашней интеллигенции. Само это слово – «теософия» – было строго табуизированным и напрочь отсутствовало в текстах о Скрябине, выходивших в советские времена. Употреблялись какие угодно эвфемизмы: «мистицизм», «влияние идеалистических философских концепций». В этих «влияниях» обвинялся кто угодно из окружения композитора, только не он сам.

Известно, что, когда Скрябин встретился за границей с Плехановым, знаменитым русским социал-демократом, и тот дал ему прочитать Маркса, Скрябин вернул ему книгу со словами, что написано, мол, все очень интересно, но намерения социального переустройства общества кажутся ему слишком односторонними: по мнению композитора, весь мир следовало бы полностью дематериализовать и на этом месте построить идеальное царство чистого духа. Своим фантазиям Скрябин посвятил последнее десятилетие своей жизни, постепенно приходя к замыслу всеобъемлющей Мистерии, которая должна была бы их осуществить. Намерениям этим так и не суждено было воплотиться – разумеется, не только по причине ранней смерти композитора! Но они раскрывают суть личности их автора, в которой очень по-русски сочетались противоречия между наивностью и гигантоманией, проповедничеством и сектантством, утонченностью средств и грандиозностью задач, утопичностью замыслов и доморощенностью попыток их воплощения. (Не станем забывать, что в те же самые годы подобные космогонические утопии развивали такие люди, как Константин Циолковский и Николай Федоров.)

Здесь самое время обозначить разницу между восприятием Скрябина как фантазера-утописта и Скрябина как композитора. В наши дни его мечтания о Мистерии воспринимаются скорее как забавный старомодный «нью-эйдж», но в свое время они вызывали живой отклик и даже смятение у окружающих. Люди были тогда гораздо меньше нагружены информацией, чем в наши дни, и действительно были способны верить во многие идеи. Это, опять же, очень русская черта, когда автор произведений искусства стремится стать миссионером-вождем и учителем человечества. Чаще это было свойственно писателям (Гоголь, Достоевский, Толстой), но в лице Скрябина подобные стремления впервые в России пришли в область музыки. Подобное происходило тогда и в немецком мире – в лице Вагнера, а затем и Шёнберга, который был моложе Скрябина всего на два года. Нас же Скрябин интересует в самую первую очередь именно как композитор, оказавший большое влияние на музыкальный ХХ век, и уже потом как звукомечтатель.

Творческое развитие Скрябина и Шёнберга шло практически параллельно, и их первые сочинения, написанные новым языком, появились примерно в одни и те же 1906–1910 годы. Но, в отличие от Шёнберга, Скрябин шел к новому, думая не столько о тесноте старого языка, сколько под влиянием прогрессировавшей в нем «мании Мистерии». Правда, это был лишь осознанный уровень эволюции, а бессознательно им, очевидно, двигала одержимость звуковыми представлениями. Он был не в восторге ни от Дебюсси, ни от Шёнберга – от тех их новых сочинений, с которыми успел познакомиться в последние годы жизни. В Дебюсси ему не хватало «системности», а открытия Шёнберга казались ему слишком производными от линеарного письма и слишком мало связанными с акустической природой звуковой вертикали. (То, чего как раз гораздо больше было у Дебюсси! Впрочем, Скрябин был не в восторге ни от кого, кроме себя самого.)

На пути Скрябина к новому искусству интересно прослеживать не только столбовую дорогу, но и другие некогда заявленные, но не использованные в дальнейшем музыкальные возможности и средства, от которых он постепенно отказывался на своем пути к Мистерии. Как, например, музыку сугубо диатоническую и даже «белоклавишную». (Обе до-мажорные прелюдии из опуса 11 и опуса 13, а также ре-бемоль-мажорная прелюдия 11-го опуса или соль-бемоль-мажорная прелюдия из опуса 16. Все вместе – 1895–1896 годы.)

Или – музыку в миноре, которой так много было у Скрябина в раннем периоде с его шопеновской хрупкостью и меланхолией, но которую он решил «отменить», сочинив в 1906 году свою последнюю в жизни минорную пьесу (Прелюдия ля минор ор. 51 № 3). По его представлениям, минор должен был остаться в нынешнем материальном мире, где есть место страданиям, а в идеальном царстве чистого духа его быть не должно.

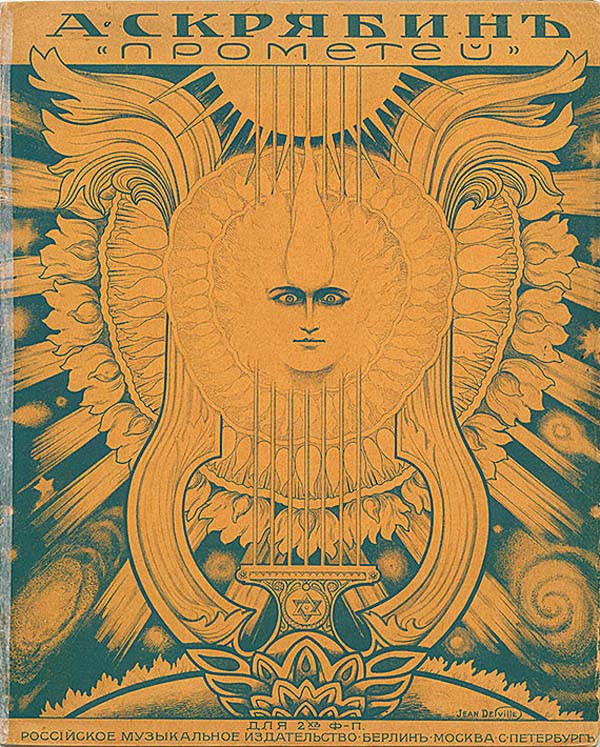

Скрябинский «Прометей» (ор. 60), завершенный в 1910 году, – одновременно и последнее завершенное сочинение Скрябина с участием оркестра и хора, и первое знаковое произведение новой русской музыки, и первая в мировой истории мультимедийная композиция с ее выписанной нотами партией «света» (Luce) как цветовой проекции звука. Друзья не раз указывали Скрябину на близость его звуковых открытий к природе натурального звукоряда (обертонового спектра), а самые последовательные из них, например, Леонид Сабанеев, пытались перевести их из равномерного строя фортепианных клавиш в неравномерное «натуральное» (нетемперированное) звучание, придумывая для этого особые аппараты звуковоспроизведения. (Правда, с ними автор переставал узнавать свою собственную музыку…) Скрябин, который не имел никакого образования, кроме музыкального, и был далек от естественнонаучных знаний, чувствовал, однако, «натуральную» основу своих звуковых находок благодаря слуху и интуиции, когда утверждал, что гармония, основанная на сложных («неразрешенных») диссонирующих звучаниях, и есть «новый консонанс». (Впервые такого рода «консонансом» завершил свою музыку еще Шопен в 1838 году – в фортепианной прелюдии фа мажор, где к обычной мажорной тонике словно добавился 7-й тон натурального звукоряда.)

Главное созвучие, на котором построена музыка «Прометея», получившее название «прометеева» (а также «синтетического» или «мистического») аккорда, прославило Скрябина на весь мир и стало символом новой русской музыки. Bсе шесть его звуков легко складываются в гамму, соответствующую тонам натурального звукоряда с 8-го по 14-й (с пропуском 12-го тона, который он начнет добавлять в некоторых своих более поздних сочинениях). По сути, все произведение построено на перемещениях (транспозициях) этого созвучия с одного основного тона на другой. Мягко диссонирующий «прометеев аккорд» (который сам Скрябин считал «устоем» своего сочинения) словно постоянно ищет разрешения в более ясный, традиционный устой – и находит его только лишь в самых последних тактах в виде мощного фа-диез-мажорного аккорда («победа Творческого духа»). Этот заключительный аккорд – одновременно и прощание Скрябина с традиционной тональностью: больше она не появится ни в одном его произведении.

Таким образом, «Прометей» стал вдохновителем сразу нескольких направлений важнейших музыкальных поисков ХХ века: будь то работа с ограниченными, упорядоченными звукорядами (как у Шёнберга, Мессиана или позднего Стравинского), или же музыкальная сонористика, «спектральность» и электронная музыка, основанная на возможностях уже нетемперированного звука, происходящего из натурального звукоряда.

Особенно «по-спектральному» звучат поздние скрябинские Три этюда ор. 65, написанные в 1912 году, с их подчеркиванием постоянного движения «запретными» интервалами: параллельными нонами, квинтами и септимами. То, за что его бы уже точно не похвалили Римский-Корсаков, Танеев, Аренский и Лядов! Это сочинение меньше всего связано со скрябинскими спиритуальными фантазиями и наиболее остроумно раскрывает композиционно-техническую сторону его поздней музыки. (Забавно, что в самом первом дореволюционном издании Юргенсона эти три пьесы обозначены как якобы имеющие тональности: «си-бемоль», «до-диез» и «соль». Маркетинговые ходы той эпохи были совершенно иными, чем в наши дни!)

Единственное, за что строгие учителя могли бы похвалить позднее творчество своего ученика (если бы оно не вызывало у них такого отторжения!), так это за преодоление инерции и однообразия приемов музыкального синтаксиса – чем особенно страдает музыка Скрябина, написанная ранее. Двадцать четыре прелюдии опус 11 увлекают нас неоднотипностью и многокрасочностью звуковых находок, но слушать их все подряд довольно тяжело из-за однообразия приемов построения формы. Порой кажется, что единственное, чему автор успел в этом смысле научиться у Танеева и Аренского, – так это структурам «дробления-замыкания» (фраза – фраза – дробление – суммирование в конце). Но склонность к почти буквальному воспроизведению этой структуры уже в следующем музыкальном построении, да еще и с непременной транспозицией – явно не то, чему стремились его научить наставники. Подобная буквальность стала еще одним движением Скрябина «не туда» – и еще одной возможной причиной, по которой Аренский мог указать своему ученику на дверь. В позднем скрябинском творчестве целые протяженные музыкальные разделы состоят из одних лишь транспозиций исходной мотивно-гармонической идеи (при этом целые сочинения строятся у него всего лишь на двух-трех гармониях или их незначительных преобразованиях!), зато все более изобретательным становится их музыкальный синтаксис.

Интересно, как эволюционировал скрябинский символизм от первых до последних опусов этого композитора. Если для оркестровой «Поэмы экстаза» 1908 года (ор. 54) автор написал стихотворный текст (в духе симфонических поэм Листа или Рихарда Штрауса), то в «Прометее» (1910) программность у него закладывается на гораздо более «подкожном» уровне. Это не очередная музыкальная иллюстрация к объявленному сюжету, а символистская трактовка основной идеи – Творения, Борьбы, Самоутверждения и Преображения. Главными для композитора стали здесь соответствия образов, звуков и цветов как прочно связанных между собой символических параллелей. (Своего рода новое представление об «аффектах», если выражаться по-старинному, по-барочному. Свои звуко-цветовые соответствия Скрябин считал само собой разумеющимися – так, как он их слышал или порой даже специально додумывал!) Но «световая партия» – это еще и изложение «тонального плана» и символической программы сочинения, его различных пластов времени и драматургии. В верхней линии «партии света» смены происходят наиболее активно, в соответствии со сменами основных гармонических тонов (псевдо-«тональностей»). Изменения в нижней линии происходят лишь вместе со сменами более крупных эпизодов сочинения – и уже необратимо. Этих эпизодов всего семь, и они соответствуют идеe «эволюции семи человеческих рас» согласно «Тайной доктрине» Елены Блаватской, настольной книге Скрябина.

Начиная с 1910 года (в «Прометее» и более мелких фортепианных пьесах опус 58 и 59) Скрябин не только окончательно переходит Рубикон в своем отношении к тональному тяготению, но и начинает маркировать свои музыкальные темы французскими обозначениями, которые выражают их устойчивые аллегорически-символические связи («аффекты») – своего рода переосмысление идеи вагнеровских оперных лейтмотивов в чисто инструментальных формах. Обозначения эти бывают порой весьма изысканны и пространны (как, например, в Десятой сонате: «Avec une douce langueur de plus en plus éteinte» – «со все более угасающим сладким томлением») и требуют специального глоссария, который прилагается ко многим изданиям Скрябина и включает в себя фразы в основном из сочинений последних пяти лет.

Неверно также думать, что «поздний», «модерновый» Скрябин – это непременно звуковая монотония и окончательное расставание с консонансами. «Эмансипация диссонанса» не была для него целью, как для Шёнберга. Неразрешенные диссонансы стали для него скорее блужданием в поисках мира идеальной красоты, который лишь угадывается слухом и который этот слух словно стремится постигнуть. Скрябин последних лет оказался способен на неожиданные контрасты. Две его последние фортепианные сонаты – Девятая (ор. 68) и Десятая (ор. 70), завершенные в одном и том же 1913 году, – это два совершенно разных, несопоставимых мира, в том числе по драматургии. Первая из них – заглядывание в образ Смерти и пробуждение таинственно-мрачных сил. По форме она совершенно «перепахана»: начинается неторопливо, а завершается стремительно. (Вернее, повисает в воздухе.)

Другая же – музыкальный взгляд в идеальный Град небесный, своего рода «Китеж» (как справедливо заметил в одной из своих лекций Иван Соколов, бесподобный исполнитель этого сочинения!). Форма этой сонаты парадоксальным образом классична, и в ней звучит немало мажорных созвучий, сменяющих друг друга все более и более восторженно-яркими красками – впервые за несколько лет, с тех пор как они, казалось бы, совсем исчезли у Скрябина. Там же мы слышим и непривычные для нас у этого композитора образы природы – леса, птиц и насекомых. (Ближе к концу эти птицы звучат совершенно по-мессиановски!) Но мажор этот услышан Скрябиным заметно по-новому, а его лес и птицы воспринимаются с каким-то явственным ощущением «кислотности» (выражаясь на современном жаргоне), живописуя скорее мечты и сны о мире, преображенном в царство чистого духа…

Вместе с тем он искал и находил звучания, наоборот, в сторону большей их сложности. В скрябинских эскизах к Мистерии (вернее, к «Предварительному действу» к ней, которым автор намеревался ограничиться, осознавая утопичность своих прожектов) мы находим уже и аккорды из двенадцати неповторяющихся звуков – одно из ранних проявлений додекафонии. (Гораздо позднее подобные гармонии назовут «хроматическим тоталом».) Там же имеются и аккорды с числом звуков больше, чем двенадцать…

Так Скрябин постепенно с разных сторон подходил к своему «Предварительному действу». В своем так и не реализованном замысле композитор мечтал о соединении шести видов искусства: музыки, слова и танца, света, живописи и игры ароматов. С концептуальной точки зрения все его сочинения после «Прометея» воспринимаются как этюды к полотну невероятного масштаба. Впрочем, масштаб этот едва ли смог бы реализоваться в действительности. Главнейший парадокс Скрябина как раз в том, что, мечтая всю жизнь о космогониях небывалого размаха, по складу своего творчества он оставался композитором малых форм, которые у него с годами лишь сжимались и «схлопывались». Так, все его сонаты, начиная уже с Четвертой (ор. 30, 1903), – одночастные композиции. То же самое – и оркестровые сочинения, начиная с «Поэмы экстаза». «Прометей» требует немалой исполнительской воли, чтобы вытянуть это двадцатипятиминутное сочинение, не «растеряв» по дороге его связующих нитей. Остается лишь догадываться, что могло бы получиться из замысла «Предварительного действа», если бы внезапное заражение крови не унесло композитора в могилу всего в каких-то три дня…

Попытки реконструкции – точнее, гипотетической ре-композиции этого замысла, – предпринятые в разные годы сначала Протопоповым, а затем и Немтиным на основе имеющихся эскизов и поздних сочинений Скрябина, мы можем расценивать лишь как более или менее удачные компиляции, но едва ли как замысел самого автора. Да и смог ли бы он этот замысел вообще реализовать – вот в чем вопрос.

Вскоре после смерти Скрябина, которая случилась внезапно в весенние пасхальные дни 1915 года, в России, теперь уже советской, начался самый настоящий взрыв звукоакустических и мультимедиальных поисков, вдохновленных именно этим композитором. (Не будем забывать, что Рахманинов, Стравинский и Прокофьев жили в то время уже за границей – следовательно, считались в разной степени «подозрительными». А Шостакович был еще молод и только-только заканчивал консерваторию.) Эти поиски во многом развивали музыкальные находки Скрябина, но – если не считать утопических идей, вдохновленных революцией, – были далеки от духовных основ, которые двигали их протагонистом. Ведь синтетическое искусство понималось Скрябиным как ритуал Мистерии, способной магически преобразить мир и изменить человеческую природу. Невзирая на «натягивание» Скрябина на революцию, предпринятое Луначарским в идеологических целях, его собственное понимание революционности принципиально отличалось от советской трактовки. Да и называл он преображение мира, которого стремился достичь своим искусством, не «революцией», а «духовной эволюцией человечества».

Тем не менее без скрябинского влияния невозможно представить себе таких композиторов футуристического направления, как Николай Рославец или Александр Мосолов. (Первая и Вторая фортепианные сонаты Рославца даже внешне выглядят, словно бы это были Одиннадцатая и Двенадцатая сонаты Скрябина. Но в них нет того самого специфически скрябинского «воздуха», все очень материально и насыщено звуковой плотью.) Наиболее радикальным из этих поисков стала «Симфония гудков» – звуко-пространственный перформанс Арсения Авраамова, автора, который заново провозглашал ценность нетемперированного звучания. Ну а первый синтезатор, созданный в СССР Евгением Мурзиным уже в послевоенные времена, получил название АНС – «Александр Николаевич Скрябин». Так Скрябина приобщили уже к эпохе научно-технической революции. «Духовный» же Скрябин ушел из России вместе с первой волной эмиграции в лице таких композиторов, как Николай Обухов или Иван Вышнеградский. Трудно вообразить себе без Скрябина и западных композиторов, будь то Мессиан или творцы музыки второй половины ХХ века Джачинто Шельси или Карлхайнц Штокхаузен, каждый из которых по-своему был вдохновлен идеями «нью-эйдж». Излишне напоминать и о плеяде «спектралистов», важнейшие из которых – Жерар Гризе, Тристан Мюрай, Микаэль Левинас, Хорациу Радулеску.

В своих воспоминаниях о Скрябине Сабанеев пишет, что в самые последние месяцы жизни композитора он слышал, как тот, работая над «Предварительным действом» к Мистерии, импровизировал за роялем невероятно красивые звучности, которые у него до тех пор еще не встречались. Мы можем лишь горько жалеть, что никогда их уже так и не услышим…