Персона

Персона

Одни считают его первопроходцем электронной музыки и непревзойденным мастером шумовых экспериментов, другие – выдающимся мелодистом. Для одних он музыкальный фантаст, устремленный в будущее, для других – ностальгирующий меланхолик. Все эти вроде бы противоположные суждения об Эдуарде Артемьеве по-своему верны. И можно сказать наверняка: это самый парадоксальный российский композитор.

Он окончил Московскую консерваторию по классу композиции, занимался исследованиями синтеза звука и электронной музыки, работал в первой в СССР экспериментальной студии электронной музыки. Дело было в начале 1960-х, в разгар оттепели, и, казалось, с такими устремлениями молодому новатору самый путь в авангард – шокировать своими опусами публику Дома композиторов и злить партийных надзирателей над культурой. Но судьба распорядилась иначе. В 1963-м он занялся созданием саундтреков к фильмам. А уже к началу 1970-х именно кинодеятельность стала в его творчестве доминирующей.

Правда, в те годы многие композиторы подрабатывали киномузыкой – например, для Шнитке и Губайдулиной это было чуть ли не основным источником дохода, ведь «серьезная» музыка, неугодная официальным инстанциям, зачастую даже не исполнялась. Но в отличие от коллег, Артемьев погрузился в экранный мир с головой и нашел его ничуть не менее привлекательным. Вероятно, одна из причин тому – две судьбоносные встречи: со студентом ВГИКа Никитой Михалковым и с молодым, хотя уже успевшим громко заявить о себе режиссером Андреем Тарковским. Первому Артемьев пишет музыку к дипломной работе «Спокойный день в конце войны», второй же привлекает композитора к созданию фантастической ленты «Солярис». И именно в этой работе как нельзя кстати оказывается опыт взаимодействия консерваторского выпускника с ранними синтезаторами.

Как признается сам Артемьев, Тарковский поначалу попросил его сделать лишь шумы. Но услышав результат, заявил, что ему нужно более одухотворенное и индивидуальное звучание. В итоге получились экспериментальные электронные саунд-ландшафты, отражающие мир космоса и загадочного Океана Соляриса. Впрочем, самое известное музыкальное решение этого фильма связано вовсе не с шумовой абстракцией, а с фа-минорной хоральной прелюдией Баха, символом земного начала, дома. Но и здесь без Артемьева не обошлось: композитору пришло в голову исполнить знаменитое произведение на синтезаторе АНС вместо органа, расцветив партитуру улетающими вдаль эхо и отголосками, – и музыка преобразилась. Образ приобрел подспудно ощущаемую неестественность, иллюзорность. Получилась идеальная рифма к финальной визуальной метафоре картины: островок с отчим домом, куда возвращается главный герой Крис, – лишь мираж, порождение Океана.

Есть в «Солярисе» и другой эпизод, где звучание баховской прелюдии выходит на первый план. Он связан с образом Хари, возлюбленной Криса. Здесь уже Артемьев идет по стопам самого Иоганна Себастьяна, создавая своего рода вариации на cantus firmus. Подобно тому, как у Баха сохраняется звучание темы хорала, у Артемьева исходный материал XVIII века остается неизменным, а уже на него наслаивается электроника. «Консерваторское образование мне помогло», – иронично отмечал композитор, говоря о появлении этой идеи, уходящей корнями в ренессансную и барочную полифонию.

Артемьев вообще никогда не боялся быть незаметным. В «Сталкере» нет ни одной запоминающейся темы, а вплетенная в естественные шумы электронная музыка воспринимается скорее подсознательно, на уровне ощущений. Но для композитора, на тот момент уже бывшего безусловным мэтром, соавтором целого ряда успешных фильмов, в этом нет проблемы. Он с готовностью занимался тем, что сегодня мы бы назвали саунд-дизайном – и одновременно мог написать максимально «хитовую» тему, если это нужно режиссеру.

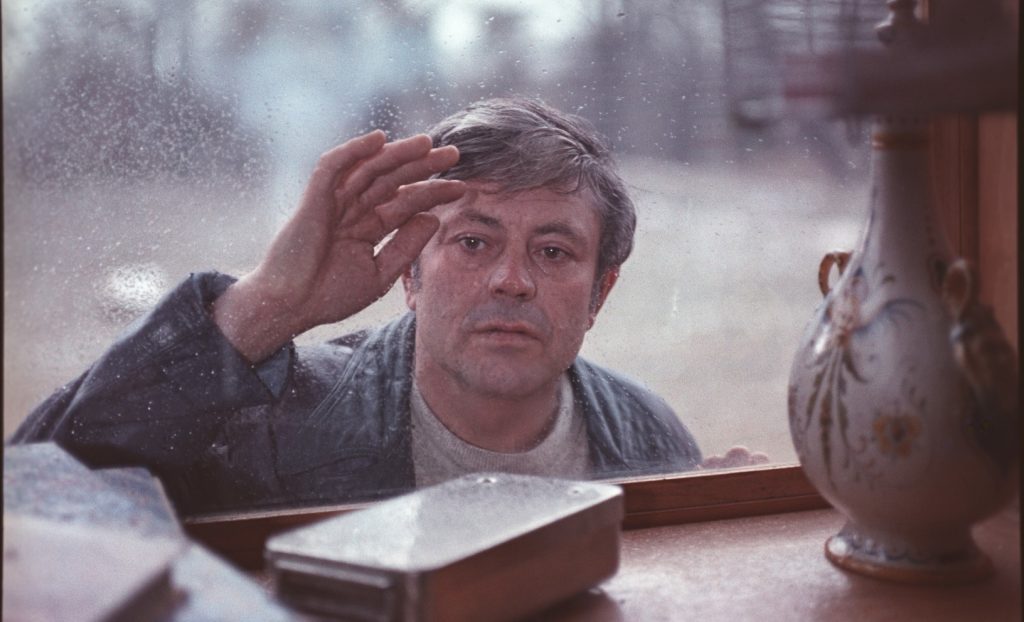

Тарковскому, скажем, было не нужно. Зато Никите Михалкову – очень даже. Главная мелодия из советского вестерна «Свой среди чужих, чужой среди своих», с которым режиссер дебютировал в большом кино, до сих пор не сходит с концертной эстрады. И здесь вроде бы все элементарно: ну какое может быть второе дно у шлягера, сразу западающего в память? Но вспомним, как тема трубы впервые звучит в фильме. Секретарь губкома партии в исполнении Анатолия Солоницына (кстати, любимого актера Тарковского – вот совпадение!) расхаживает по комнате в напряженном размышлении. И вместо совершенно логичной в такой ситуации напряженной, драматичной музыки мы слышим этот лирический, светлый, если не сказать сентиментальный, «комментарий» Артемьева. Звукозрительный контрапункт, вполне по Эйзенштейну! Мелодия «перерастает» конкретную мизансцену, сообщает ей нечто большее, сохраняя при этом эмоциональную непосредственность.

Артемьев вообще мастер таких тем, о которых в народе говорят «за душу берет». Но всегда в этом есть какая-то горечь, тоска по давно минувшему, а то и по несбыточному. Пожалуй, наиболее яркий пример – музыка из «Рабы любви», второго полнометражного фильма Михалкова. Здесь сама тематика располагала к такой интонации, ведь трагическая история звезды немого кино Веры Холодной (ее имя прямо не называется, но подразумевается) в исполнении Елены Соловей – это реквием по всей дореволюционной эпохе, по-своему прекрасной и романтичной. Пожалуй, впервые события Гражданской войны были показаны в советском кино без идеологической полярности, а с некоторой даже симпатией к тому миру, который был перечеркнут большевиками. И щемящая музыка Артемьева «договаривает» то, что нельзя было сказать прямо в сценарии и визуальной составляющей.

Однако вот еще один артемьевский парадокс: сегодня, слыша, как его мотивы из «Рабы любви» или «Своего среди чужих», так и электронные звучности из «Соляриса» и «Сталкера», мы в равной степени испытываем ностальгию – уже по эпохе, которая породила эти шедевры. И пусть многие зрители вовсе не застали 1970-е или же застали лишь в раннем детстве, все равно хочется заглянуть в те времена. Такова сила музыкальных образов, рождающих светлую печаль по воображаемому. На этом сыграли постановщики церемонии закрытия Олимпиады-2014, напомнив об улетающем мишке с Олимпиады-1980 и сопроводив сцену как раз композицией из первой полнометражной ленты Михалкова-режиссера.

Музыка Артемьева вообще имеет редкое свойство жить уже самостоятельно, даже без вмешательства самого автора. Мог ли, например, консерваторский выпускник предположить, что однажды станет создателем суперхита советской эстрады и ему будет обязан своей карьерой Валерий Леонтьев? Песня «Мой дельтаплан» родилась из темы к фильму Никиты Михалкова «Родня». Там она впервые прозвучала, когда героиня Нонны Мордюковой села в поезд и, выпив с попутчиком, наконец, расслабилась и стала собой. Размашистый и душевный балалаечный мотив – отличное отражение характера деревенской женщины. Но, как оказалось, достаточно наложить на тему ритм-секцию и заводной синтезаторный зачин (который на самом деле – начало «Полета шмеля» Римского-Корсакова; какой метамодерн!), и получится нечто совсем иное, вполне пригодное для звучания на стадионах и «Голубых огоньках». Но не менее цепляющее, чем исходник.

Кстати, уже в наши дни песня пережила новый ренессанс и дала старт творческой биографии еще одного кумира. Именно с ней на сцену телешоу «Фактор А» в 2013 году ворвался дебютант Ярослав Дронов, ныне известный как Shaman. Он и по сей день, с успехом взлетев на дельтаплане патриотической повестки, не перестает петь на концертах и в YouTube-передачах композицию на музыку Артемьева. Так история закольцевалась: мелодия, созданная как портрет настоящей русской женщины и прошедшая через горнило шоу-бизнеса, сегодня звучит в репертуаре исполнителя поп-манифеста «Я русский!».

Но от самого Артемьева все эти перипетии уже далеко. Он, кажется, вообще не интересуется внешним успехом, вниманием телекамер и влиянием на тренды. И даже из кино он ушел. Начав свою деятельность как академический композитор и, в общем-то, никогда не прекращая ее, несмотря на загруженность в других сферах, Артемьев и в финальной части творческого пути отдает предпочтение крупным симфоническо-хоровым жанрам. Ярким примером стал реквием «Девять шагов к Преображению», впервые исполненный в 2018 году и соединивший все фирменные черты стиля: электрогитара прорезает звучание оркестра, а полуабстрактные синтезированные звуковые «поля» вдруг дают удивительные мелодические всходы.

«Мне надо закончить начатое», – говорит Артемьев, объясняя нежелание брать кинозаказы. И в этом нет ни капли кокетства – скорее здравое осознание своих ресурсов и приоритетов. Впрочем, если Михалков все-таки решит возобновить работу над отложенным во время пандемии «Шоколадным револьвером», Артемьев обещает ему помочь. Подобно героям «Своего среди чужих», он понимает, что дружба и доверие товарищей – бесценны. Хотя ему повезло больше, чем снедаемым взаимным недоверием персонажам михалковского вестерна. Всю жизнь он был и остается своим среди своих. И для коллег-музыкантов, и для кинематографистов, и для народа.