События

События

Об этой печальной новости мир оповестил сайт Московской консерватории, альма-матер музыканта. Здесь он учился в 1949–1957 годах как пианист у Льва Оборина и как дирижер у Николая Аносова, своего отца. От него молодой дирижер унаследовал такие качества, как потрясающая память, любопытство ко всему новому (в том числе к современной музыке), интерес к литературе.

Будучи студентом, Геннадий Рождественский был допущен в «святая святых» – в Большой театр. Вот как он рассказал об этом мне в интервью: «В 1950 году в Большом театре был объявлен конкурс на должность стажера. Участвовало человек пять-шесть. Я сделал хитрый шаг – выбрал “Эпическую поэму” Германа Галынина, которую никто не знал, как играть. А я знал, так как исполнял ее со студенческим консерваторским оркестром. Принес свои ноты, раздал партии оркестру Большого театра. Поэма шла 45 минут. Потом сидел в коридоре и ждал решения жюри: был уверен, что не пройду. Меня вызывают в ложу, где сидел Николай Голованов с комиссией. “Мы тебя взяли, но выкинь из головы, что когда-нибудь будешь дирижировать спектаклями здесь”. Меня это озадачило, хотя на его место я в то время не рассчитывал. “Принесите партии контрабасов из оперы “Садко”, – продолжил Голованов. – Они в ужасном состоянии, играть нельзя. Мне музыканты жалуются, что уголки отлетают! Завтра придешь, тебе дадут клей, кисточку, приведешь их в порядок – для начала…” Так продолжалось месяца четыре. Потом секретарша Дирекции – она называлась “инспектор лож” – Серафима Яковлевна Ковалева как-то позвонила мне в восемь утра домой и передала просьбу Голованова явиться к нему в театр к девяти утра. Я примчался, зашел к нему в кабинет, а он мне и говорит: “Что делаешь в театре?” – “Вот, Николай Семенович, клею уголки…” “Правильно. Теперь я тебя перевожу на другую работу. У нас не хватает дирижеров в сценическом оркестре. Мы тебя зачислим туда вторым дирижером”. Манна небесная! Уголки закончились. Стал я работать в филиале Большого театра в духовом оркестре. Потом через несколько лет, когда я уже был в штате дирижером, случилось так, что заболел Евгений Светланов. Спектакль “Борис Годунов” нужно продирижировать завтра, без репетиции. Я взялся. Почему? Потому что уголки клеил и знал все партии насквозь».

Геннадий Рождественский рано познал успех и признание как у себя на родине, так и за рубежом. С 1961 по 1974 год он возглавлял Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, переиграв и записав невероятное количество сочинений советских композиторов. А с 1965 года параллельно стал главным дирижером Большого театра (самым молодым руководителем за всю его историю).

Однако «характер – это судьба», – говорила Майя Плисецкая. И это в полной мере относилось к Геннадию Николаевичу. Ироничный, любящий «заткнуть за пояс» собеседника блестящей эрудицией, он открыто демонстрировал свое превосходство. И окружающие, прежде всего начальственные персоны, не прощали ему снисходительного тона, независимого нрава и максимализма. Известен эпизод, когда Рождественский написал письмо министру культуры Демичеву и вышел из Художественного совета Большого театра в знак протеста против увольнения режиссера Бориса Покровского, к которому в 1974-м пришел музыкальным руководителем в только что созданный Камерный театр.

В подвальчик у метро Сокол, эдакий оперный андеграунд, рвалась вся советская музыкальная элита – тут звучали только что созданные оперы советских композиторов, состоялась мировая премьера найденной Рождественским в архивах Большого театра партитуры «Носа» Шостаковича…

Однако дирижеру, уже известному во многих странах не только благодаря гастрольным выступлениям (в 1956 году он выступал с оркестром Большого театра в Лондоне, а в 1971 году там же дирижировал Заслуженным коллективом республики на знаменитых «Променад-концертах»), но и записям, было тесновато в СССР. И он с середины 1970-х передислоцировал свою активность на Запад.

С той поры Рождественский воспринимался как небожитель, человек из другой реальности. Его обожали в Швеции, где он дважды был главным дирижером Стокгольмского Королевского филармонического оркестра, его приветили Вена и Венский симфонический оркестр, его почитали в Англии, где он возглавлял Симфонический оркестр Би-Би-Си. Он дирижировал, кажется, всеми оркестрами мира, включая американскую пятерку. Впрочем, и там он сохранял право быть самим собой. Показателен его рассказ о знакомстве с Пьером Булезом, чью музыку, несмотря на новаторский характер, Геннадий Николаевич не жаловал «за злостное отрицание эмоций». «Программа моего концерта с Нью-Йоркским филармоническим оркестром включала 25-ю симфонию Моцарта соль минор и Симфонию №4 Шостаковича. Будучи на гастролях в Америке, узнал, что новый шеф [Булез – Е.К.] хотел бы со мной встретиться, и, возвращаясь в Москву транзитом через Нью-Йорк, зашел к нему в Линкольн-центр. Булез встретил меня на американский манер, положив ноги на стол, и заявил: “Мне не нравится ваша программа. Шостаковича вообще не стоит играть, так как это незначительный композитор, а его Четвертая симфония – сочинение слабое. Моцарт – замечательно, но раз Шостаковича не будет (он говорил об этом, как о свершившемся факте), то предлагаю вам сыграть музыку Рихарда Штрауса к “Мещанину во дворянстве””. – “Ничего не имею против, но согласиться с вашей оценкой Шостаковича не смогу. Никогда! Позвольте мне дать ответ через два часа”. Я вернулся в гостиницу и написал ему письмо, где изложил ему свою точку на место Дмитрия Дмитриевича в мировой культуре. Перечислил имена крупнейших современных композиторов, в ряду которых поставил и Шостаковича, но Булеза не упомянул. Чем, видимо, доставил ему “большое удовольствие”. Концерт, разумеется, не состоялся. А через год его на этом посту сменил Зубин Мета, который меня опять пригласил. Я снова предложил 25-ю симфонию Моцарта и Симфонию №4 Шостаковича, и сыграл эту программу. Всего через каких-то два года!»

В постперестроечной России он выступал уже изредка, наездами, ведя жизнь «гражданина мира». Но всегда удивлял особыми программами, которые предпочитал готовить только с одним коллективом, Государственной академической симфонической капеллой, фактически им организованной совместно со своим учеником, Валерием Полянским, и переданной ему в руки. Все мы прекрасно помним абонементы Рождественского в Московской филармонии: «Туманный Альбион», «Моцарт и…», «Семеро их»… Он предлагал не всегда бесспорные шедевры, но всегда раритеты, «воскрешение» которых Рождественский оправдывал в своих блистательных комментариях.

Его слово с самого начала было важно наравне со звучащей музыкой. Рождественский даже издал сборник эссе, «Преамбулы», где собрал свои вступительные речи. Писатель, как и оратор, он был отменный, и в дальнейшем продолжил свои литературные опыты в книгах «Треугольники» и «Мозаика». Это были «Книги» с большой буквы, где маэстро выступал и как дизайнер, тщательно подбирая изысканные иллюстрации (зачастую из своих богатых коллекций живописи, редких рукописей нот, писем, автографов).

Если в первой половине жизни Рождественский щеголял безграничностью репертуара, то чем дальше, тем придирчивее он становился в отборе сочинений. Его взгляд, прежде фокусировавшийся на новинках (вспомним его скандально-эпатажные премьеры Первой симфонии и «Фауст-кантаты» Шнитке, ставшие вехами в истории СССР), все больше обращался к забытым произведениям классиков. На мой вопрос о его высказывании, что «нет среди нынешних композиторов гениев, равных Прокофьеву, Шостаковичу, Шнитке», и как тогда он определяет гениальность произведения искусства, Рождественский ответил еще одной «историей». «Я долгое время входил в Художественный совет фирмы “Мелодия”, рекомендовавший сочинения для записи на пластинки. Как-то там демонстрировался Фортепианный квинтет Альфреда Шнитке, посвященный памяти матери. До этого я никогда не слышал его музыки. Придя домой, нашел через знакомых его телефон, позвонил ему, представился и сказал, что прослушал его Квинтет и считаю, что его завтра надо оркестровать, настолько он полон идей и, как мне кажется, представляет собой короткий клавир. Шнитке стал отказываться, говоря, что это камерное сочинение. Я настаивал: “Нет, это большое симфоническое полотно”. Он сдался и сделал оркестровую версию. Тут сразу было ясно, какого качества произведение.

В конечном счете речь идет о наличии больших идей и способности их выразить. Приходится констатировать, что после поколения действительно крупных композиторов второй половины прошлого века – Бриттена, Шостаковича, Шнитке, – никого нет. Где их ученики? Формально они существуют, только уровень их музыки на порядок ниже. Отойдем чуть дальше: Сибелиус, Яначек, Нильсен. И их учеников нет. Но зато существуют тысячи булезов».

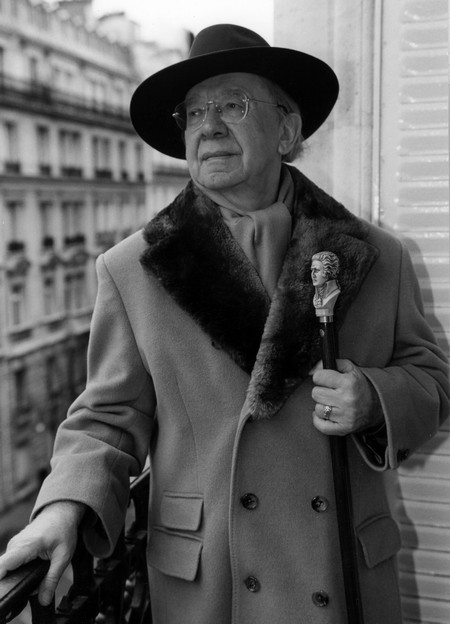

…Не умолчу об одном факте. Геннадий Николаевич Рождественский был всю жизнь читателем «Музыкальной жизни». Однажды он передал мне письмо в редакцию, где в свойственной ему дотошной манере журил и просил исправить неточность, допущенную в одном материале о симфониях Воана-Уильямса, – не было упоминания о вкладе Рождественского в дискографию этого композитора. Тем не менее отношения дирижера с журналом остались добрыми, и на 85-летие по его желанию вышел номер с его фото на обложке и большим эксклюзивным интервью. Теперь Геннадия Николаевича с нами больше нет телесно, но его облик, мысли, его искусство запечатлелись в многочисленных записях, статьях, видеосъемках, в том числе в многосерийном документальном фильме, вышедшем на телеканале «Культура».

Светлая память!