Внеклассное чтение

Внеклассное чтение

«Лет до ста расти нам без старости», — шутливо перефразировал Владимир Маяковский в поэтических строках традиционное пожелание. Но есть мерка долгожительства, на двадцать лет перекрывающая столетие, пришедшая из древнего Израиля. В Книге Бытия Господь отмеряет человеку 120 лет, с чем успешно, согласно тому же источнику, справился пророк Моисей. В нынешнем году исполнится 120 лет со дня рождения Анатолия Львовича Каплана. Но, несомненно, художник перешагнет эту возрастную ступень и останется жить не только в истории живописи, но и музыки, не в последнюю очередь благодаря дружбе и сотрудничеству с Д. Д. Шостаковичем.

Работы художника Анатолия Каплана я впервые увидел в доме моего близкого приятеля, отоларинголога Александра Левина. Слова дружбы и благодарности в дарственных надписях на литографиях не оставляли и тени сомнений, что ухо, горло и нос художника находятся под бдительным контролем Алика. Меня восхитили работы этого русско-еврейского автора, и я решил их тоже приобрести. Официально еврейство в искусстве не было запрещено, но и не субсидировалось советской идеологией — поэтому легальным путем, через «Лавку художника», купить работы Каплана было невозможно. Иногда они там появлялись, но тут же бесследно исчезали: не я один горел желанием украсить стены квартиры его работами.

Я, зная, что Алик бывает дома у художника, не единожды просил взять меня с собой, но постоянно получал отказ. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло: однажды я сильно простудился и поехал к Левину на прием. Он влил мне какое-то лекарство и, извинившись, что должен уходить, распрощался. «А куда ты так торопишься?» — полюбопытствовал я. «Я еду к Каплану — у них там все больны», — ответил Алик. «Я еду с тобой!» — категорично заявил я. «Нет, это невозможно», — возразил Алик. «А я поеду как врач!» — сказал я и надел висевший на стене белый халат. Так я впервые попал в дом Анатолия Львовича Каплана. Представив меня как своего коллегу, Алик принялся за лечение художника.

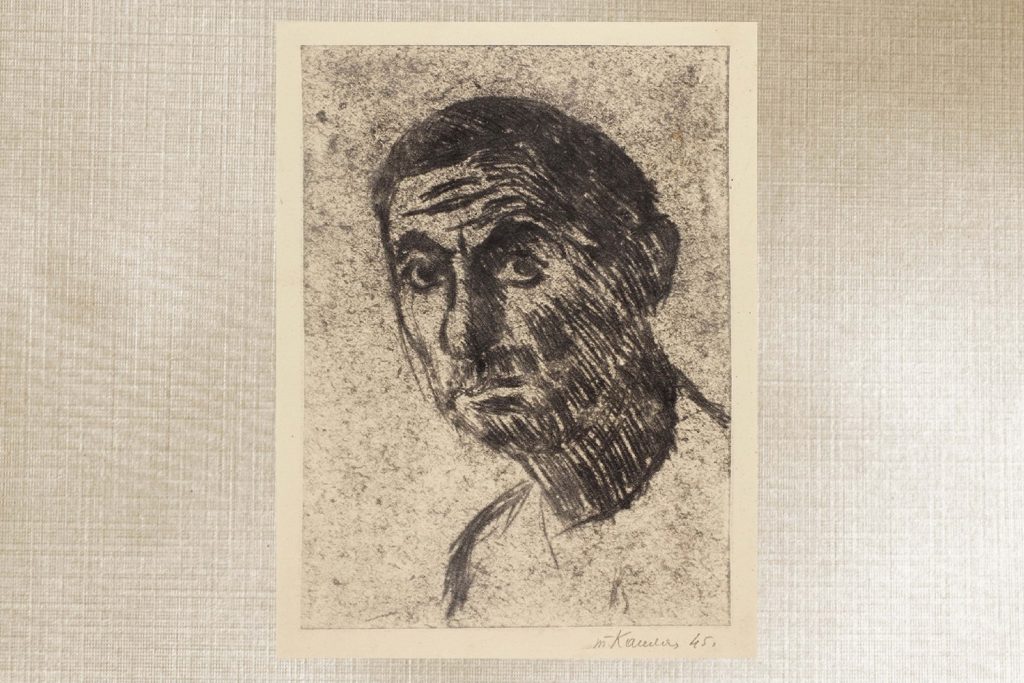

Каплан был уже не молод — ему было за семьдесят, и жизненные невзгоды оставили на его лице отчетливые следы. Семья жила на последнем этаже старого петербургского дома в большой квартире-мансарде с высоченными потолками. Переступив порог, я попал в волшебный мир работ художника: картины, литографии, керамика — на стенах не было свободного сантиметра (позже я узнал, что Каплан неохотно расстается со своими произведениями). Я как зачарованный бродил по квартире, изредка отвлекаемый просьбами Алика заглянуть в горло художника и подтвердить его диагноз «воспаление миндалин». Я с умным видом соглашался и вновь возвращался к лицезрению домашнего музея.

Анатолий Львович Каплан родился в маленьком белорусском городке Рогачёве. Он получил образование художника и жил в Ленинграде, но иллюстрируя книги еврейских писателей, словно возвращался вместе с их героями на улочки родного местечка. Однажды, уже подружившись с художником, я спросил, что он думает о Марке Шагале. Каплан задумался и ответил: «Шагал родился в Витебске, а я в Рогачёве». Близость тематики художников неоспорима, но если Шагал в своем творчестве стартовал из Витебска в космос иудаизма, то Каплан так и остался в городке своего детства. Между плафоном Парижской оперы работы Шагала и соломенной крышей над головой каплановских героев лежат миры, но творчество обоих художников — символ и содержание искусства еврейского народа.

Мне кажется, очень трудно быть художником, выражающим национальные черты. Я никогда не верил коммерческому псевдославянизму Ильи Глазунова, но ни на секунду не усомнился в подлинной «русскости» Исаака Левитана. В своих «Греческих песнях» Морис Равель не менее грек, чем Микис Теодоракис, а в цикле «Из еврейской народной поэзии» Шостакович — просто ортодоксальный еврей!

Жизнь не баловала семью — художника, его жену и дочь Любочку. Когда я впервые попал в их дом, Любочке было уже за сорок, но ее умственное развитие остановилось в пяти-шестилетнем возрасте (вот почему Капланы никуда не выходили и никого не принимали). В трудные годы, чтобы прокормить семью, художнику приходилось рисовать этикетки для спичечных коробков.

Все изменилось в один день. В Советский Союз приехал крупный западный менеджер-галерист. Министерство культуры организовало для него презентацию работ лучших (в их понимании) советских художников. Каким-то образом на глаза гостя попала и литография Каплана.

«Я хочу купить работы только этого художника!» — заявил менеджер. «Зачем они вам, — засуетились представители министерства, — мы предлагаем вам работы значительно лучших живописцев!» Галерист остался непоколебим в своем решении — так к Каплану пришло признание. По всему миру прошли выставки, появились книги о нем, финансовая обеспеченность пришла в семью. Русский музей и Эрмитаж стали в больших количествах покупать работы Каплана, но в выставочные залы этих музеев они не попадали, а оседали в запасниках. Художник очень переживал по этому поводу: признание на Западе льстило ему, но отнюдь не компенсировало продолжающуюся безвестность в своей стране.

Представившись Каплану врачом, я оказался в очень трудном положении — в костюмированном вранье нужно было признаваться. Но как?!

Удобный случай не заставил себя долго ждать. В то время я интенсивно сотрудничал с Ленинградским телевидением. Я много играл с экрана, сам комментируя передачи. Когда был записан цикл Бетховена «К далекой возлюбленной» и должен был выйти в эфир, я позвонил Каплану.

«Анатолий Львович, недавно вместе с доктором Левиным я приходил к вам. Простите, но я не врач, а пианист. Я ваш большой почитатель, и другой возможности познакомиться с Вами у меня не было. Очень прошу, простите! Через полчаса по ленинградскому телевидению будет идти моя передача. Посмотрите ее, и, если вы позволите, после я позвоню. Можно?» «Хорошо!» — согласился Каплан. Последующее за разговором время я провел как на углях. Когда отзвучал последний аккорд, я сразу же набрал Каплана. «Мне очень понравилось, поздравляю!» — сказал художник. «Тогда разрешите прийти к вам уже не как врач, а как пианист». «Приходите!» — рассмеялся Каплан. Так началась наша дружба, которая длилась до смерти художника.

У меня свои отношения с живописью. Порой, осознавая значимость тех или иных картин, я никогда бы не повесил их у себя дома. Картины для меня — это ежедневные, ежечасные собеседники. С ними, как и с людьми: не со всяким умным, красивым, образованным человеком ты хотел бы жить под одной крышей. Произведения Каплана — одной «группы крови» со мной, они «говорят» с моими умом и сердцем, и то, что я собрал их большую коллекцию (во много раз больше, чем места на моих стенах!), делает меня счастливым.

Через некоторое время я уехал на работу в ГДР. Надо отдать должное — ежегодно в крупнейших издательствах этой страны выходили три-четыре книги о Каплане или с его иллюстрациями. Письменно или по телефону мы продолжали общаться. Однажды в разговоре, смущаясь, художник спросил меня (жаль, что даже стенографической записью невозможно передать речевую интонацию Анатолия Львовича — отдельные гласные он несоразмерно долго тянул, что придавало речи неповторимый еврейский колорит): «Не составит ли Вам труда приобрести для моей семьи ряд необходимых носильных вещей — пальто для жены, мне — рубашку и тапки, туфли для Любочки? Понимаете, марок от издания книг в ГДР — хоть отбавляй, но они лежат мертвым грузом!» — посетовал Каплан.

Начав гастролировать, я научился покупать предметы гардероба для своих близких «за глаза», и в выборе размеров был практически безошибочен. Я с честью справился с задачей и два года исправно служил поставщиком как мужского, так и женского конфекциона для семьи художника.

Благодаря книгам и многочисленным выставкам известность Каплана в ГДР была велика. Конечно, художника это не могло не радовать, но внешние атрибуты успеха и славы оставляли его равнодушным. Он словно наверстывал долгие годы работы «вхолостую», без реальной, осязаемой отдачи и торопился договорить недосказанное, видимо, чувствуя, что времени длмя этого осталось мало. Думаю, поэтому Анатолий Львович ни разу не принял моего приглашения приехать в Дрезден. «Нет, я уже старый человек, это бы было мне нелегко, хотя я, наверное… должен был бы приехать!» — отговаривался он.

Вскоре после моего приезда в Дрезден я был приглашен в театр на премьеру «Ревизора» Гоголя (не будь это пьеса, текст которой я знаю почти дословно, в театр я бы не пошел — мой немецкий оставлял тогда желать лучшего!). В этот вечер в роли Хлестакова на сцене блистал Фридрих Вильгельм Юнге, выдающийся актер, звезда театральной труппы. Естественно, я счел абсолютно нормальным после спектакля зайти к нему в артистическую и поблагодарить за доставленное удовольствие. Жизнь сделала мне подарок: я встретил человека, который абсолютно разнился с общепринятыми в Германии стандартами (так, он пригласил меня в гости назавтра, что для немцев абсолютно нетипично — как правило, они пригласят тебя не раньше, чем через месяц-другой), и близкая дружба, которая родилась в тот вечер, длится до сегодняшнего дня.

В его обставленном с большим вкусом доме мне сразу бросились в глаза литографии Каплана. Мы поговорили об их создателе, и стало ясно: мы настроены на одну волну. Оба жадные до работы, мы стали обсуждать возможности совместных выступлений — Юнге хорошо знал русскую литературу и в сольных программах читал со сцены (естественно, по-немецки) произведения Достоевского, Чехова, Булгакова, Горького. Я сел за рояль и предложил для них в качестве музыкального обрамления целый ряд произведений русской и советской музыки, в том числе (для рассказов русско-еврейских писателей) цикл Шостаковича «Из еврейской народной поэзии».

Приехав на каникулы в Ленинград и встретившись с Капланом, я поведал ему о своих творческих планах. Он задумался, затем вышел в соседнюю комнату и вернулся с папкой в руках. Я знал, что у Каплана есть литографии к циклу Шостаковича «Из еврейской народной поэзии», но история их создания была мне неизвестна. Оказалось, художник в 1955 году присутствовал в Малом зале Ленинградской филармонии на премьере цикла Шостаковича, где автор сам исполнял партию фортепиано. После концерта Каплан отправился в артистическую к Шостаковичу и, сердечно поблагодарив, сказал, что в этот вечер у него родилась идея создания цикла литографий к только что прозвучавшему произведению. Шостакович поддержал его и попросил показать эти работы, как только они будут готовы.

Прошло какое-то время, и Каплан представил цикл на суд Шостаковича, который высоко оценил работы художника. И вот через двадцать пять лет я стал счастливым обладателем этих литографий, приобретя их у автора. Так моя давняя мечта осуществилась: циклы Шостаковича и Каплана «встретились» в моих концертах и теперь путешествуют по миру из города в город, из зала в зал вместе. Ими восхищалась публика Дрездена и Берлина, Москвы и Праги, Вены и Амстердама. Музыка Шостаковича соседствовала в концертах с рассказами русско-еврейских писателей, а перед началом и в антракте для публики выставлялись оригинальные литографии Каплана из моей коллекции. Так родилась новая для меня концертная форма: вернисаж длиною в один концерт.

Наша дружба с Анатолием Львовичем была, к сожалению, недолгой — в 1980 году художника не стало. Ему исполнилось 77 лет. В советской прессе это осталось незамеченным — ни одна газета, ни один журнал не откликнулись на смерть художника. Он умер так же, как и жил, — чужим в своей стране.

В 1989 году на австрийской фирме звукозаписи Discover я записал компакт-диск Tradition!! Jewish Songs from Russia. Литография Каплана украшает обложку диска, а в буклете я опубликовал репродукции всего цикла. Диск был задуман как знак моего преклонения перед замечательным Художником и Человеком, моими «Спасибо» и «Прощайте».

Смысл еврейского жизнеощущения я бы сформулировал как «смех сквозь слезы». Поэтому свои грустные записки о Каплане я заканчиваю на веселой ноте, вспоминая нашу первую встречу и свою короткую, но успешную медицинскую карьеру, без которой бы эта встреча не состоялась, — встреча пианиста, который так любит живопись, и художника, очарованного музыкой.