Внеклассное чтение

Внеклассное чтение

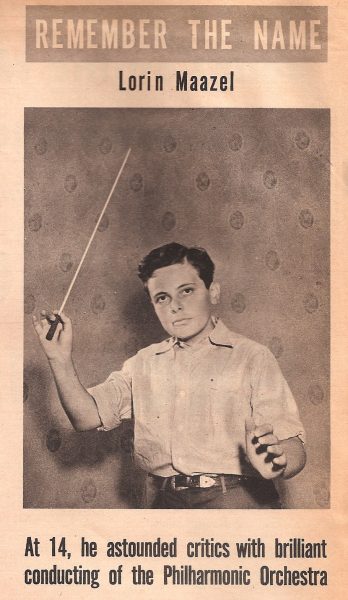

Кто деньги платит — тот и музыку заказывает! В справедливости этой поговорки я еще раз убедился, когда впервые приехал в Зальцбург. Знаменитому фестивалю грех жаловаться на бедность, вот и съезжаются в летние месяцы в маленький городишко с большим именем все самые лучшие, самые высокооплачиваемые артисты. Есть выражение «глаза разбегаются» — в Зальцбурге в то лето «разбегались» уши: здесь дирижировали Зубин Мета, Сейджи Озава, Георг Шолти, Риккардо Мути, Лорин Маазель. С первыми тремя мне уже посчастливилось раньше лично познакомиться, они были на наших лидерабендах с Сергеем Лейферкусом и, как говорится, слушали меня «в деле» (раньше агенты работали активнее — они старались организовать певцам сольные концерты в свободные дни между спектаклями, и дирижеры «от нечего делать» приходили подивиться на своих солистов). А вот с Mаазелем я лично знаком не был, хотя еще ребенком попал под чары его гения.

В то зальцбургское лето 1996 года я изменил свое представление о музыкальных «главнокомандующих», о дирижерах: я полагал, что великие сконцентрированы исключительно на себе, и деятельность коллег их мало интересует. Ан нет! Элегантный Мути с красным шарфом восседал на репетициях Шолти, а тот, в свою очередь, «не гнушался» спектаклями Mаазеля!

Тогда я сделал и еще одно открытие: оркестры на Западе значительно более независимы и самостоятельны в своем самоощущении, чем музыкальные коллективы моего русского прошлого. Все четверо титанов дирижерской профессии, становясь за пульт Wiener Philharmoniker (а Зальцбургский фестиваль — музыкальная вотчина этого коллектива), начинали репетицию со слов благодарности за возможность дирижировать этим великим оркестром! Возможно, и наши, русские оркестры в мое время хотели бы бóльшего уважения и самоопределения, но, как говорится в анекдоте про слона, «съесть-то он съест, но кто ему даст?!». О демократических свободах в оркестре Мравинского, к примеру, и мечтать никто не смел: там царил тоталитарный режим, да и только!

Золотая середина — категория философских трактатов и несбыточная мечта из утопических романов, к сожалению, ничего общего с реальной жизнью не имеет. Надеяться хоть на маленький шажок-отступление от своей власти у жестких дирижеров-диктаторов времен моей молодости было бы так же нереально, как ожидать от сегодняшних оркестрантов, получивших демократические свободы, их разумного использования. Волюнтаризм и вышедшая из-под контроля демократия — два противоположных полюса, но оба в равной мере отвратительны в шабаше своего разгула.

Среди историй, услышанных еще в детстве, вспоминается одна — о том, как замечательный дирижер Александр Гаук, возглавлявший в 1930-е годы оркестр Ленинградской филармонии, решил «кинуть кость»: приобщить оркестрантов к выбору их новых коллег на объявленном конкурсе на замещение вакантных должностей. Страсти кипели, члены комиссии спорили до хрипоты и, наконец, принесли Гауку список выбранных новобранцев. Дирижер был краток: «Я благодарю вас за проделанную работу, а возьмем мы следующих музыкантов: …» Его список кардинально отличался от желания оркестра!

Обратная крайность — разнузданный беспредел поведения сегодняшних оркестров на Западе. Против него бессильны и дирижеры, и руководство театров. Дирекция Мет в Нью-Йорке воистину благодарила бога за ниспосланную на Землю пандемию коронавируса. Появился единственный шанс уволить неувольняемых и ненаказуемых! Забастовки оркестра и хора в день премьерных спектаклей, отказ репетировать генеральную хоть пять минут дольше, и многое, многое другое, что происходит сегодня при поддержке мощных профсоюзов, делает художественную жизнь коллективов нелегкой. В этом мне видится отражение общих тенденций развития общества, в котором добившаяся вседозволенности демократия становится агрессивной.

Диктатура — туда, демократия — сюда, но оркестранты, «лабухи» (как они зовутся на музыкантском жаргоне) во всем мире одинаковы. Когда наш Заслуженный коллектив Республики Симфонический оркестр Ленинградской филармонии (сокращенно ЗКР) приехал в Западный Берлин и музыканты Мравинского встретились с коллегами из оркестра Караяна, рассказывали, что между ними состоялся примерно такой разговор:

— Какие вы счастливцы — вы работаете с Караяном!

— Ах, оставьте, он дутая фигура! Это вы счастливцы — вы работаете с Мравинским!

Как говорится, комментарии излишни…

Но вернусь к истории моей первой встречи с Маазелем.

В детстве я был «сыном полка», но не армейского, а музыкантского, точнее, уже вышеупомянутого ЗКР. Мой дядя, Роман Кадин, был замечательным скрипачом. Сольная карьера у него не сложилась, ибо грянула война и он был призван на фронт. Вернувшись, он занял место концертмейстера второго филармонического оркестра, а вскоре перешел концертмейстером вторых скрипок в «главный» коллектив — к Мравинскому. На всю жизнь я сохраню благодарность дяде — почти каждый день он «таскал» меня на репетиции оркестра. Я занимал место на хорах и внимал чуду. А тогда это действительно было чудом: под руководством Мравинского оркестр по справедливости слыл одним из лучших в мире. А еще я понял, что в музыке, чтобы быть лучше других, надо заниматься больше остальных. Мравинский держал оркестр в ежовых рукавицах. Он, будучи полновластным хозяином, мог назначить перед концертом столько репетиций, сколько ему заблагорассудится. Никому из дирижеров-гостей он (кстати, как и Караян) не давал перед выступлениями так много репетиций и такой многочисленный по количеству музыкантов оркестр, как практиковал он сам. Вот и звучал его оркестр совсем иначе, чем у других.

Задолго до первой репетиции «хозяина» музыканты по собственной инициативе (!) начинали репетировать по группам, так что к первой встрече с Мастером они играли практически наизусть. Первоклассные инструменталисты, тем не менее они не были застрахованы от так называемого «катапультирования», когда маэстро мог потребовать каждого отдельно сыграть свою партию. Так что уважение и труд были помножены на страх. Казалось, лучше сыграть было уже невозможно, но Мравинский все повторял и повторял, добиваясь желанного качества. Были случаи, когда записи оркестра, предназначенные для выпуска грампластинок, Евгений Александрович, будучи не удовлетворенным, «зарубал», и вся работа шла насмарку. Когда Мравинский выходил к оркестру, музыканты автоматически садились на краешек стула — это была демонстрация внимания и готовности следовать за дирижерской палочкой, за любым взглядом и жестом Евгения Александровича.

Зато, когда перед оркестром появлялись другие, приглашенные дирижеры, все уютно облокачивались на спинки стульев, и так, полулежа, музицировали с гостем.

Однажды дядя взял меня на репетицию никому не известного молодого дирижера по имени Лорин Маазель. В программе концерта стояли Первая симфония Сибелиуса и Третья Брамса.

В то время, кроме музыки, я был очень увлечен фотографией и, сложив все деньги, подаренные мне на дни рождения и Новый год, наконец, стал счастливым обладателем фотокамеры «Зенит Е» за 67 рублей (помню это как сейчас!). Чтобы мой фотоаппарат выглядел еще презентабельнее, я купил и пластмассовую бленду. Бленда — это такая пластмассовая «нахлобучка», которая надевается на переднюю часть объектива и блокирует прямое попадание солнечного света. Кроме того, она помогает защитить объектив от случайных повреждений. Как вы понимаете, в зал филармонии солнечные лучи не проникали, и забивать аппаратом гвозди я не собирался, но тем не менее бленду одел.

Репетиция началась с Третьей Брамса. Вдруг произошло чудо: оркестр, как по мановению волшебной палочки, «проснулся», и из полулежачего состояния музыканты «выдвинулись» на кончики стульев. Я стал свидетелем фейерверка эмоций и демонстрации феноменальной дирижерской техники. Словно притянутый музыкой, я нагнулся над оркестром. В этот момент проклятая бленда сорвалась с объектива и упала в раструб тубы (я сидел над группой медных духовых). Маазель посмотрел, не понимая, что же там произошло, но оркестр не остановил. Тубист бросил зверский взгляд наверх и, готовый в этот момент убить меня, показал кулак, а затем, вынув бленду из инструмента, снова раздул щеки.

Эта репетиция навсегда запечатлелась для меня в памяти как музыкальное откровение, как волшебство. Молодой черноволосый дирижер заворожил оркестр и меня, и я не пропустил ни одной оставшейся репетиции, а в день концерта, выклянчив у дяди входной билет, пришел и на вечернее выступление. Память доныне хранит интерпретацию Маазеля в мельчайших подробностях — больше никогда я не слышал эту симфонию Брамса так вдохновенно исполненной!

Поговорка «слухами земля полнится» как нельзя лучше характеризует реакцию столичных меломанов на первый приезд Лорина Маазеля в СССР. В 1963 году в Москве он дал четыре концерта. Первый из них прошел при полупустом зале. На оставшиеся три билеты в одночасье были проданы подчистую.

Летом 1996-го Лорин Маазель дирижировал в Зальцбурге «Электрой» Штрауса. Я ходил на репетиции. Меня поразило то, что, прекрасно осознавая вокальную сложность музыки Штрауса, он неукоснительно требовал от всех певцов работы в полный голос, придирчиво полируя интонацию, выстраивая фразы. Лишь исполнительница главной роли, Хильдегард Беренс, была «помилована»: незадолго до этого она исполняла с Маазелем эту оперу, и за их спиной был целый ряд совместных спектаклей. Так что Беренс вплоть до первого оркестрового прогона было дозволено «маркировать».

На премьере я не был — в этот вечер у меня самого был концерт, но приглашением на премьерный ужин воспользовался. Праздновали в уютном ресторанчике за чертой города. Я появился, когда главные речи уже отзвучали и все предались кулинарным наслаждениям. Возле интенданта фестиваля сидела жена Маазеля, а сам маэстро возле нее. Стул с другой стороны был свободен — видимо, кто-то из городских функционеров покинул банкет, не дожидаясь конца. Мне посчастливилось, и, так как все остальные места за этим столом были заняты, меня посадили возле триумфатора вечера.

Я поздравил его, извинившись, что из-за своего концерта я не был на спектакле. «Уважительная причина! Именно поэтому же я сегодня не попал на ваш концерт!» — пошутил маэстро. А позже, уже за едой, я поведал Маазелю запечатлевшиеся в детской памяти воспоминания о его концерте в Ленинграде, о его незабвенной интерпретации Третьей Брамса и о злосчастной бленде, свалившейся в тубу. Посмеявшись, дирижер поставил на стол бокал, задумался, и вдруг неожиданно сказал: «Все мы стареем!»

…Через день я пришел на второй спектакль «Электры» и по окончании, зайдя в дирижерскую артистическую поблагодарить Маазеля за наслаждение, возразил сказанному им в премьерный вечер: «Маэстро, вы так же молоды, как и тогда, в Большом зале филармонии, вы не постарели ни на один день, и годы не властны над вашим искусством. Оно живет в душах тысяч людей, кому посчастливилось хоть раз вас услышать, и маленький мальчик из Ленинграда пронес в сердце через всю жизнь чудо, подаренное вами в те незабываемые дни. Спасибо!»