События

События

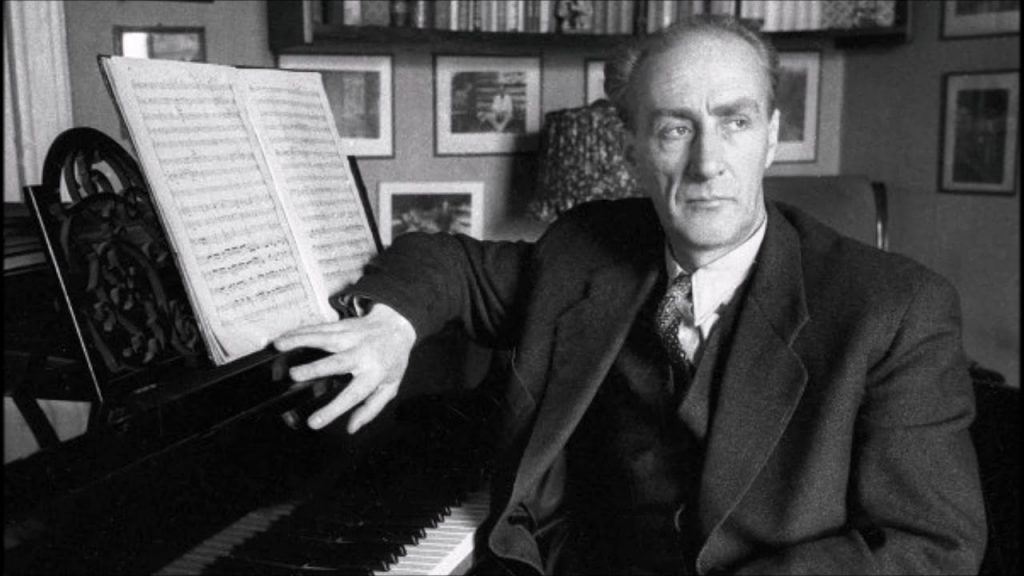

Исполнилось 120 лет со дня рождения Евгения Мравинского – выдающегося дирижера, на протяжении полувека возглавлявшего Заслуженный коллектив Республики (ЗКР) – Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии (1938–1988).

Вероятно, мало какой отечественный коллектив, за исключением Госоркестра в пору Евгения Светланова, был оркестром главного дирижера в той же мере, в какой был им оркестр Мравинского. Нынче может показаться анахронизмом и то, сколько лет один руководитель возглавлял один коллектив, и то, сколько репетиций тратилось на подготовку программы, и авторитарные методы работы. Однако Евгений Мравинский практически не сотрудничал с другими коллективами, отдавая все время своему, и к себе был еще требовательнее, нежели к нему; результатом становились интерпретации высочайшего уровня – по сей день они хранятся в благодарной памяти слушателей и в многочисленных записях.

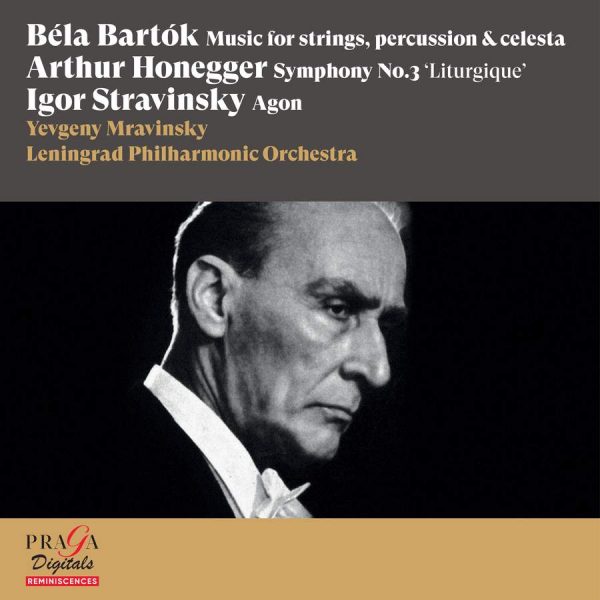

Среди композиторов, которым дирижер уделял особенное внимание, – Бетховен, Вагнер, Брамс, Брукнер, Чайковский и, конечно, Шостакович – Мравинским были впервые представлены и надолго сохранились в репертуаре шесть его симфоний, два инструментальных концерта, «Песнь о лесах». Слушателям XXI века маэстро менее известен как интерпретатор передовой европейской музыки: именно он впервые в СССР исполнил «Литургическую» симфонию Онеггера, «Музыку для струнных, ударных и челесты» Бартока, симфонию «Гармония мира» Хиндемита, балеты «Аполлон Мусагет» и «Агон» Стравинского, не говоря о новых сочинениях Бориса Лятошинского и ряда ленинградских композиторов, в том числе Галины Уствольской.

В дискографии названных произведений, несомненно, есть записи технически более совершенные, чем те, что сделаны Мравинским десятки лет назад, и интерпретации, сравнимые с его прочтениями. Ко дню рождения дирижера – несколько исполнений, которые можно рекомендовать для первого знакомства с тем или иным сочинением, и которые по-прежнему звучат абсолютно современно.

В декабре 1961-го Мравинский впервые в СССР представил «Музыку» Бартока; в отличие от иных современных партитур, к которым маэстро обращался лишь однажды, «Музыку» он исполнял не менее пятнадцати раз, в том числе на гастролях ЗКР за рубежом и в Москве, где и сделана эта запись. C каждой из четырех частей все сильнее изумляешься тому, как это продумано, исполнено и зафиксировано. Звучание струнных в Andante tranquillo обретает объем настолько зримо, словно видишь в разрезе дерево, разрастающееся вширь годовыми кольцами. Подтверждая свое название, челеста при первом появлении отличается абсолютно неземным саундом – в первый момент даже сомневаешься, не наложилась ли на одну запись другая. Поражают струнные в Allegro – легкостью, остротой, снайперской точностью: если не знать года и места записи, можно подумать, что играют музыканты с опытом исторически информированного исполнительства.

Пиццикато на фоне переборов челесты просто волшебны, тогда как Adagio, напротив, отдает настоящей дьявольщиной. Апогей – финальное Allegro molto, где струнные поворачиваются другой стороной, накрывая слушателя мощным, плотным звучанием. Тем досаднее, что «Музыка» осталась единственным сочинением Бартока в репертуаре Мравинского. «Один из крупнейших интерпретаторов современной музыки» – такую неожиданную характеристику дал мэтру, говоря об этом исполнении, Геннадий Рождественский, на чьем счету мировых и российских премьер куда больше. В той же статье Рождественский вспоминает, как дважды участвовал вместе с Мравинским в зарубежных гастролях его оркестра: любопытно представить себе, как работали рука об руку два выдающихся дирижера, если знать, что их подходы к репетиционному процессу были, мягко говоря, противоположны.

Мравинский говорил по этому поводу: «Если бы я обладал талантом Рождественского, то царствуя, лежа на боку, дирижировал бы через день, не мучая себя бесконечными сомнениями в авторских замыслах. Я принужден так работать в силу ограниченности моих способностей». Словно отвечая на эти слова, Рождественский размышлял в одном из поздних интервью: «Быть гениальным интерпретатором (да еще и импровизатором) совсем не плохо. Такому артисту и тяжелая ежедневная работа вроде бы и не нужна… Да, сейчас преобладают индивидуумы, обливающиеся пóтом под гнетом многочасовых репетиций, – гора иной раз рождает мышь». Тем примечательнее, что сорока годами ранее Рождественский ставил Мравинскому в заслугу, среди прочего, «идеально организованный репетиционный режим». А уже в новом тысячелетии Рождественский два сезона был главным приглашенным дирижером того самого оркестра.

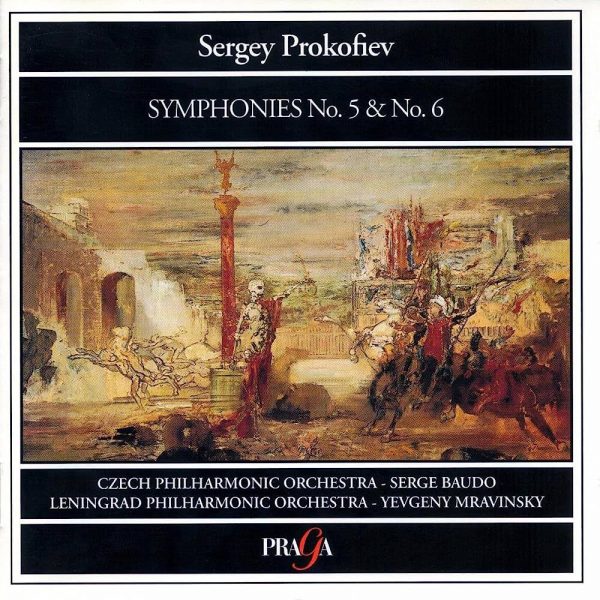

Не самый очевидный композитор в репертуаре Мравинского – а между тем именно он впервые представил Шестую симфонию Прокофьева и позже исполнял десятки раз. Осенью 1947 года Ленинградская филармония провела фестиваль советской музыки к 30-летию революции, фактически ставший «акцией главного дирижера», по словам Екатерины Власовой. Мравинский провел большинство концертов, где звучали сочинения Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мясковского – тех, против кого будет направлена кампания 1948 года. Легко себе представить, насколько могла раздражать официальные круги Шестая симфония Прокофьева, впервые также исполненная осенью 1947-го в Ленинграде и вскоре попавшая в список «порочных произведений композиторов формалистического направления». Если награжденная Сталинской премией Пятая была по духу и абсолютно прокофьевской, и в то же время соответствующей победным настроениям 1944–1945 годов, Шестая оказалась трагической и безнадежной.

Это во всей полноте передают исполнения Мравинского, в том числе записанное в 1967 году: первые же ноты не обещают ничего хорошего – и не обманывают. Ощущение жути усиливают удивительные созвучия, напоминающие об «Огненном ангеле»: совсем не в русле «новой простоты» позднего Прокофьева. В середине пятой минуты – «смерть на взлете»: совсем недолгим оказывается ощущение выдоха, высвобождения, надежды. Образ маятника ассоциируется с «Золушкой», но совсем не на сказочный лад, и тема, которую дважды проводят деревянные духовые, беспросветно печальна. Ненадолго возникает образ марша, напоминающий уже о Шостаковиче: вся первая часть, что не очень типично для Прокофьева, развивается как бы нелинейно, будучи составленной из самых разных эпизодов, но Мравинский мастерски соединяет их в целое.

Вторая часть напоминает о лучших протяжных темах Прокофьева времен «Александра Невского» и «Здравицы», только звучат они тревожнее, как бы перебивая друг друга. Вновь поражают красотой соло деревянных духовых. «Маятник» звучит и здесь, оборачиваясь бодрым маршем, и ощущение ликования столь настойчиво подчеркнуто Мравинским, что сомневаешься: не обещание ли это надежды, тем более что третья часть начинается как будто весело. Правда, характер этого веселья все более судорожный, словно ликуют по приказу, а не от души, и мрачные настроения первой части звучат все настойчивее, в конце концов побеждая. Именно эту неотвратимость великолепно показывает Мравинский, тогда как в интерпретации финала, например, тем же Рождественским меньше трагедии и больше иронии. Удивительно и то, что Шестая закончена незадолго до катастрофы 1948 года, звуча мужественным ее предчувствием, и то, что среди симфоний Прокофьева именно она прочно вошла в репертуар Мравинского.

«Победой кончилась война, // Вздохнула радостно страна, // Пришла победная весна» – строки оратории «Песнь о лесах» свидетельствуют о своем времени – и не только о нем – столь красноречиво, что комментировать их, наверное, излишне. «В Кремле зарей блеснуло утро, // Великий вождь в раздумье мудром // К огромной карте подошел» – можно только представить себе, с какими чувствами в 1949 году Шостакович, незадолго до того командированный в США представлять советское искусство, создавал музыку к этим стихам Евгения Долматовского, и с какими чувствами представлял премьеру Мравинский.

В этом обзоре запись «Песни о лесах» – единственная, чье техническое несовершенство очевидно, и тем не менее исполнение 1949 года говорит об авторе, дирижере и сочинении гораздо больше поздних, более совершенных исполнений. Запись уникальна и по другой причине – как единственная в дискографии Мравинского с участием хора и солистов-певцов. А вскоре после смерти Сталина все строки с его прямым и косвенным упоминанием были заменены на нейтральные, которые и можно слышать в большинстве записей. «О подвиге славном, о Родине непобедимой, // О счастье народном задумался наш вождь любимый. // И твердой рукой, водившей на подвиг полки, // Он красные с карты снимает флажки», – именно эти слова в 1949 году пел бас Иван Петров под управлением Мравинского, и именно их в более поздних записях нет.

По свидетельству современников, «Песнь о лесах» сам Шостакович «не выносил», относясь к ней как к выполнению социального заказа и возможному средству для снятия опалы. Несомненно, к оратории адекватно относился и Мравинский, за полтора года до ее премьеры защищавший Шостаковича на обсуждении «исторического постановления» в самых смелых и бескомпромиссных выражениях. Теперь настало время других слов: «Наш учитель, наш вождь и отец, полководец великих сражений, садовник грядущих садов». Понимая, чего стоит «Песнь о лесах», Шостакович и Мравинский были готовы платить эту цену за возможность будущих десятилетий творчества – и в исторической перспективе, несомненно, выиграли.

Временами оратория напоминает о подлинном Шостаковиче – и начало третьей части («Воспоминание о прошлом»), и драматургически идеально выстроенный переход к четвертой («Пионеры сажают леса»), где гул струнных становится тише, а духовые и переборы арфы обещают просветление, и четырехголосная фуга в финале. Кстати, своя «Песнь о лесах» есть и у Прокофьева: «На страже мира» на стихи Самуила Маршака, последняя из его кантат, появилась в 1950-м и принесла композитору шестую по счету Сталинскую премию. Мравинским она, увы, не записана, хотя и исполнялась под его управлением в 1952 году. «Оберегают жизнь твою, // И родину, и дом // Твои друзья в любом краю, // Их больше с каждым днем. // Они дорогу преградят // Войне на всей земле, // Ведет их лучший друг ребят, // А он живет в Кремле!» Могут ли не резать слух эти слова, прославляющие тирана, когда они положены на музыку дивной красоты? Оказывается, могут.

«Агон» можно уверенно назвать самым радикальным сочинением в репертуаре Мравинского – он выделяется даже на фоне Бартока, Онеггера, Хиндемита и поздних Шостаковича с Прокофьевым. Последний балет Стравинского, написанный на стыке неоклассического и позднего периодов творчества композитора, сочетает черты обоих: с одной стороны, бессюжетный балет, не только продолжающий линию «Аполлона Мусагета» и «Балетных сцен», но и включающий сюиту старинных танцев. С другой, здесь применяются принципы серийной техники, а степень концентрированности некоторых эпизодов напоминает Веберна. И если в танцах звучат кастаньеты, имитирующая лютню арфа и даже мандолина, то последняя ассоциируется не столько с эпохой Людовика XIII, сколько с Серенадой Шёнберга. Полный состав оркестра задействован крайне редко, и все это, казалось бы, имеет мало общего с творческой натурой Мравинского, тяготеющей к эпико-драматическому симфонизму.

В то же время интерес маэстро к Стравинскому несомненен, а «Агон» – не менее яркое и остро индивидуальное сочинение, чем неоднократно исполнявшийся Мравинским «Петрушка». Но если в «Петрушке» используются самые разные выразительные возможности большого оркестра, в «Агоне» он чаще выступает как ансамбль солистов. В нем у Мравинского идеально слышен каждый инструмент, а хитросплетения ритмов так четки и продуманны, что в этом и ощущаются высшее вдохновение, полет, стремительность. Сарабанда, где скрипка солирует под дребезг ксилофона и аккорды меди, равно потрясает и тем, как она сочинена, и тем, как исполнена, – не говоря уже о Гальярде с арфой, мандолиной и флейтами, да, в общем, и о каждом номере. Результат – запись, идеальная для знакомства с «Агоном», с поздним Стравинским в целом и существенно расширяющая представления о творческом диапазоне Мравинского.

Чистое совершенство.