Персона

Персона

В конце марта фестиваль новой музыки Gnesin Week, ежегодно проходящий на базе Российской академии музыки имени Гнесиных, предложил аудитории особый формат весенней сессии: мини-фестиваль с программой «Дискурс». Благодаря инициативе куратора Сергея Зыкова гостем первого дня программы стал немецкий композитор, доктор и профессор Базельской академии музыки Якоб Ульман, известный своими тихими и протяженными по времени сочинениями, а также особой любовью к русской культуре. Название его сочинения дало название и вечернему концерту первого дня: «Исчезающая музыка».

О феномене исчезновения, графике, отношении к звуку, пространству, встречах с Джоном Кейджем Якоб Ульман (ЯУ) рассказал своей выпускнице, композитору и исследователю Ольге Бочихиной (ОБ). Мы предлагаем перевод и расшифровку фрагмента этой беседы, которая в общей сложности длилась около двух часов.

ОБ Я помню ваш курс в Базельской академии музыки Zeichen. Klang. Aktion. Вы уделяете особое внимание графической нотации, разрабатываете и даже сочиняете иконографику как язык, он очень самостоятелен. Мне было бы очень интересно узнать, что для вас является точкой входа в сочинение?

ЯУ В немецком существует много слов, чтобы передать разные состояния звука: der Klang, der Ton, der Schall. Я не знаю другого такого языка, в котором было бы столько понятий звука. Звук в немецком смысле Klang для меня очень важен. Даже в моих графических партитурах звук поддается очень ясному описанию. Я делаю очень четкое различие между понятием Gerausch (не совсем в том же смысле, что и английское noise) и понятием «звук», который соотносится со звуковысотностью. В немецком Klang намного больше определенности. Schall – более аморфное понятие, это то, что приходит снаружи, вы не можете это остановить.

У меня есть замечательная история на эту тему, имеющая отношение к сочинению Voice, books and fire. Однажды эту пьесу показывали дети, и учитель, который ее с ними готовил, написал мне о проблеме. Дело в том, что в первой версии Voice, books and fire I (теперь она числится под номером 3, потому что оригинальная партитура утрачена) используется текст из Корана. В группе детей была маленькая девочка, которая сказала своему имаму о моей пьесе, и он проявил большой интерес: «О! Пьеса с Кораном… что за пьеса?» А дальше он сказал: «Тебе нельзя туда приходить, потому что Коран нельзя воспроизводить при помощи инструментов». В результате я отправил письмо имаму: «Да, я знаю, о чем вы говорите, потому что в православной церкви ситуация похожая – там тоже нет инструментов. Император Юстиниан пытался использовать орган в Айе-Софии в Константинополе, но ему это не удалось. Но если ты читаешь Коран в мечети, а снаружи будут птицы, машины, мотоциклы, то это будет слышно и внутри мечети – не будет никакой тишины. Благодаря стенам мечети ты можешь различить: вот это – внутри, а это – снаружи. В Voice, books and fire у нас есть вокальная партия, и она предназначена для того, что внутри. Но в музыке нет возможности поставить стены, как в мечети, и сделать различие для того, что внутри, а что снаружи. Зато у нас есть инструменты, и мы можем услышать их как стены». И имам это принял.

Дальше, во время записи на улице, было много птиц, и нам их было очень хорошо слышно. Мне крайне важно ощущать связь звука с жизнью вокруг, потому что… ну я не знаю, были ли вы когда-нибудь в такой комнате, в которую не проникают внешние звуки?

ОБ Вы имеете в виду знаменитую комнату Кейджа, в которую он вошел, чтобы испытать тишину?

ЯУ Это безумие, мне сложно такое принять. Вы слышите в своих ушах очень высокий звук и очень низкий звук… Понятия не имею, так ли это, но мне сказали, что это звук кровообращения в теле.

ОБ Вы сами это испытали?

ЯУ Да-да, я был в Карлсруэ, в центре ZKM (Центр искусств и медиа в Карлсруэ. – О.Б.), и там есть такая комната. В ней нет соединения с землей, она «подвешена» таким образом, чтобы не передавались никакие вибрации, звуки или Schall от трамваев, машин или чего-то еще. Это невозможно вынести, так что я ушел из этой комнаты. Видите, даже если у вас очень-очень тихая музыка, вам необходима эта связь с внешней жизнью.

ОБ Ваши сочинения часто исполняются в храмах. Насколько место, в котором звучит сочинение, влияет на само сочинение и его восприятие? Есть ли в этом смысле для вас идеальное акустическое пространство?

ЯУ Voice, books and fire II, III в прошлом году исполнялись в Берлине. Для меня стало неожиданностью то, что это вообще можно сыграть – сто пятьдесят разных таблиц и очень сложная система обозначений. Я изначально думал, что это неисполнимо, поэтому писал все, что захочу. И музыканты исполнили пьесу – далеко не в самом приятном месте 1970-х годов, с бетонными стенами, больше подходящими для театра, чем для концерта. Так вот оказалось, что центральный тон Voice, books and fire II, III – ля-бемоль – совпал с «тоном» здания. И в итоге стены резонировали в унисон с этим ля-бемолем. Во время исполнения вокалисты находились снаружи, в комнате были только колонки. При прослушивании невозможно было понять – люди или стены производят эти звуки? Что именно производит звук? Это было потрясающе.

ОБ Континуальность и дисконтинуальность, целое и частное, одновременное стремление к распаду и удерживанию, мысль Павла Флоренского, на которую вы ссылаетесь («там открываем мы бесконечную сыпучесть звука»), – вот это все больше про парадокс или про амбивалентность?

ЯУ Да, знаете, это одна из величайших тем всей моей жизни. Я начал писать об этом книгу. Дело в том, что мы ощущаем разницу между буквами, цифрами и тонами. Например, если взять буквы, то между A и Б нет связи, но и в промежутке между ними тоже ничего нет. Есть А, а за ней идет Б, без какого-либо пробела. Вы можете запрограммировать любую возможную комбинацию букв, чтобы создать стихотворение, роман – все, что захотите. Потому что между буквами ничего нет, и существует не так много возможностей для их комбинаций: 25–29 букв в зависимости от алфавита. В цифрах все немного по-другому. У вас есть 1 и 2. Если это натуральные числа, то между ними ничего нет. 1/3 или 1/2 – это уже не числа, а соотношение между 2 и 1 или 3 и 1. В конце концов, мы придем к иррациональным и даже воображаемым числам, с помощью которых сможем заполнять промежуток между числами 1 и 2. Но мы никогда не заполним этот пробел, пропасть останется. С тоном еще сложнее. Допустим, мы возьмем до и до-диез. Но что такое до или до-диез? На самом деле никто не знает, так как у нас нет реальных границ индивидуального звука. Ограничения происходят только от клавиш органа и от фортепиано. В конце концов, вы увидите, что до – это клавиша. И если вы захотите иметь больше разных высот, то вам придется добавлять клавиши. Но это не решит проблему, так как между до и до-диез есть некая связь.

Есть хорошая шутка, которая работает только с теми, у кого абсолютный слух. У меня было много дискуссий на эту тему с профессором Базельской академии Эльке Хоффман, которая проводила исследования в области слуха и восприятия. Например, вы начинаете с ноты до и очень медленно меняете высоту, до тех пор, пока постепенно не подниметесь выше, чем до-диез. В результате человек думает, что до остается. Только если вы сделаете шаг, он будет думать, что это выше.

Мне очень не нравится, что сейчас в оркестрах такой высокий тон настройки – 445 герц. Например, музыканты хотели исполнить мое сочинение «Прага» (PRAHA: celetná – karlova – maiselova. – О.Б.) в апреле в Берлине. Я сказал: «Пожалуйста, ля = 440 герц!» Они начали возмущаться: «Невозможно… Наши инструменты…» Хорошо, мы пошли на компромисс в 442 герца. Но теперь у меня проблема со старыми звуковыми файлами, которые мы записывали в Базеле двадцать лет назад. Все они связаны с более низким ля. Так что видите, что такое континуальность и что такое дисконтинуальность (смеется)?

Вторую вещь, которая связана с вопросом о континуальности и дисконтинуальности, я понял благодаря исполнению своего сочинения Horos Metéoros в Базеле. Оно вообще не сработало, просто не получилось.

ОБ Я тоже помню, как Horos Metéoros исполнялось на «Станции новой музыки» Северного вокзала в Базеле (платформа для современных композиторов и исполнителей х музыки. – Ред.), к столетнему юбилею которого и было написано. Музыканты располагались вдалеке, в различных локациях вне зала, на сцене – никого, это было место отсутствия. Об этом замечательно пишет Оливер Турли в своем исследовании о вашей музыке «Disappearing sounds: fragility in the music of Jakob Ullmann».

ЯУ Думаю, мне следует объяснить вам, что это за произведение. Моя мама как-то однажды мне сказала: если хочешь стать композитором, докажи это. А ты можешь это доказать только, если напишешь оперу. Композитор, который не способен написать оперу, – не композитор. А мама думала об этом в духе Верди или Пуччини, даже не Вагнера. И я ответил: «Ну, это не мое, я не такой драматичный». В общем, ко мне обратились из культурного центра Северного вокзала в Базеле. У них был художественный и научный проект об этой железнодорожной станции, и они хотели композицию, которая была бы с ней связана. Мне эта идея не очень-то понравилась. Но тогда придумал вариант – взять древнегреческие тексты – Эсхила и Эврипида – и сделать оперу без действия на сцене. Но если сцена пустая, то и музыканты должны находиться где-то в другом месте. Моя идея заключалась в том, чтобы слушатели в течение часа смотрели на пустое пространство. Даже если вы слушаете 4’33’’ Кейджа, вы все равно кого-то видите, и это очень помогает ориентироваться в происходящем. Но в моем случае люди не могли никуда деться от пустоты – только если выйти из зала. Некоторые так и сделали, и это было очень забавно. Мы исполняли это сочинение в Базеле, а потом в Афинах в рамках биеннале современного искусства Documenta 14, и оба раза люди выходили в один и тот же момент: через 38 минут. Никто не знает почему. Третий показ проходил в Берлине. Мне не понравилось это место, потому что это был зал кладбища, с соответствующим запахом. Ну да ладно, выступление было просто великолепным, мы его записали, но организатор не захотел опубликовать запись. Невозможно передать ощущение пустой сцены, даже если вы закроете глаза. Невозможно воспроизвести ситуацию, в которой вы вынужденно с чем-то сталкиваетесь, не имея об этом понятия: что-то приходит сверху, из подвала, слева, справа; невозможно передать движение звуков. На берлинском спектакле присутствовал критик, который мне сказал: «Я был так растерян от того, что ничего не знаю. Это тональная музыка или это не тональная музыка? Я слышал что-то вроде благозвучных аккордов, но с другой стороны это было так тяжело переносить, и у меня не было возможности сбежать». Так я обнаружил, что для этой музыки (а она очень тихая) важно то, что ее нельзя ухватить, нельзя зафиксировать, нельзя перенести из одного места в другое. Или сказать: «ОК, это наш диск, он у нас есть, и он устроен, как живая ситуация – может сработать, а может и не сработать, и никто не знает, что произойдет».

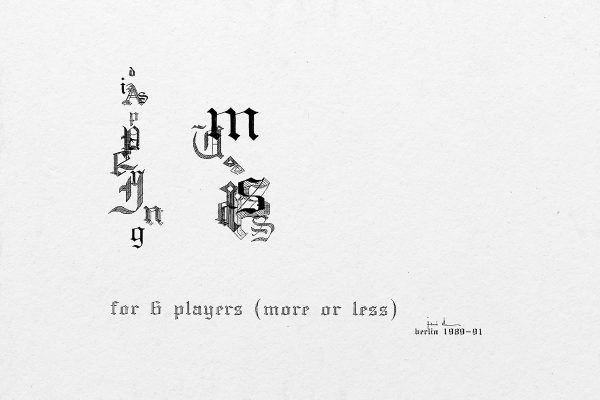

ОБ В этом контексте не могли бы мы поговорить немного о сочинении «Исчезающая музыка»? У меня два вопроса. Первый касается текста, заголовка. Название Disappearing Musics написано особым шрифтом – почему? Второй – о связях музыкального текста «Исчезающей музыки» с вашим же сочинением Solo III, а также с сочинениями Кейджа Ryoanji или Song Books. Мыслите ли вы такое сближение, как разговор с Кейджем, и если да, то какие вопросы, поставленные Кейджем, для вас все еще актуальны?

ЯУ Думаю, это был первый раз, когда я решил использовать разные буквы в названии. Должно создаваться ощущение, как будто вы видите их в калейдоскопе. Потом все падает, буквы падают, и название тоже исчезает. Я пытаюсь отразить то, что происходит в музыке. С одной стороны, вы немного отстраняетесь от традиции и традиционных ограничений, но с другой, вы получаете новый взгляд, который находится за пределами оппозиций, тональное/нетональное, звук/шум. У вас всегда есть подобные оппозиции, и я стараюсь избегать этого. Поэтому я подумал: «Хорошо, лучше оставить это позади, позволить случиться тому, чтобы музыка совсем исчезла. Тогда я смогу увидеть, что произойдет дальше».

«Исчезающая музыка» – это поворотная точка в моей композиторской истории. Прежде я много смотрел на то, какого рода современная музыка мне близка. Я смотрел на сложность Фернихоу, на Ксенакиса, Ноно и Кейджа. Благодаря Ноно и еще больше благодаря Кейджу я понял, что сложный результат не нуждается в сложной нотации. Это просто не имеет смысла. Затем в 1990 году Кейдж приехал в Восточный Берлин. У нас был хороший фестиваль. Я сыграл для него органный концерт, и мы немного поговорили. Я спросил о его сочинениях, и он, как всегда, ответил: «О нет, нет, это старые вещи, я сделаю для тебя новую». И вот мы пришли к нему – он в это время работал над циклом Ryoanji. И в процессе разговора мы пришли к вопросу, что более случайно – дым или вода? Я выбрал воду, а Джон выбрал дым. Так он сделал новую версию Вариаций II. Я видел только ту самую страницу, которая была на выставке после его смерти. Но в результате этого разговора возникла моя идея цикла Solo. Я подумал, что мне следует взять идеи и структуры из исчезающих новых текстов по аналогии с водной графикой, водными кругами.

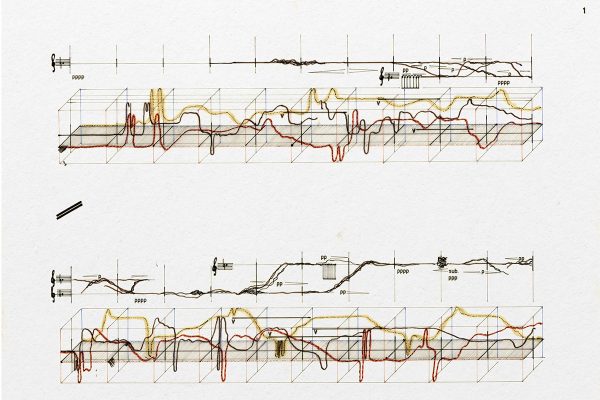

Так у меня возникла идея, что я могу использовать материал «Исчезающей музыки» из партии фортепиано в других сочинениях – Solo для органа и Solo для фортепиано. И вот теперь в списке моих работ они значатся как цикл «Книга тишины I». Он содержит «Исчезнувшую музыку» и все шесть Solo. Я сделал Solo для духовых, струнных, органа, фортепиано, а последнюю, шестую, – для ударных. Больше Solo не будет. Возможно, этот цикл впервые прозвучит в следующем году. Я пока не знаю, потому что это все очень сложно. В том числе, потому что часть партитуры записана в трехмерном измерении.

И вот эти разные переживания соединились воедино, когда я писал «Исчезающую музыку». Это довольно-таки короткая для меня пьеса, потом мои пьесы становились все длиннее и длиннее. Шаг за шагом я понял, что пишу очень тихие пьесы. Нужны уши и нужно время, чтобы соединиться с этими мягкими звуками.

У меня была долгая беседа с Андре Ришаром, моим хорошим другом. Он отличный парень. Во время исполнения Das atmende Klarsein Луиджи Ноно я сказал: «Твои певцы просто фантастические, они могут петь экстремально тихо, но, если из динамиков доносятся громкие флейтовые звуки, я теряю из-за них как минимум три минуты пения хора». И он ответил: «Да, возможно, ты прав, но Луиджи так захотел на последнем исполнении, на котором я с ним работал. Он не хотел, чтобы люди наслаждались приятной спокойной музыкой, под которую можно немного поспать – этому нужно сопротивляться». Я сказал: «Хорошо, я понимаю, что сказал Луиджи. Но сейчас мы находимся в другом месте». Андре со мной не согласился, потому что думал, что причина, по которой Ноно хотел этих громких звуков, была не ситуативной, а центрообразующей для понимания его произведения. В результате я смог убедить его сделать звук тише, не намного, но все-таки тише.

Ноно, в конце концов, оказал на меня гораздо большее влияние, чем Кейдж. Особенно когда я осознал, что все эти идеи, окружающие мир Кейджа, Кейджу не нужны. Он был очень прагматичен. Он говорил, что и каким образом должно быть сделано. А эти дзен-буддистские идеи… Он хотел быть добрым. Если кто-то о чем-то его спрашивал, он давал ответ, но это был ответ, который ни о чем не говорит. Точно так же он объяснял эти связи со случайностью или с изменением выбора. Он во многом освободил меня, и я очень благодарен ему за это. Но потом я познакомился с ним лично. Я узнал, что он очень американский парень. У него нет того, без чего я не могу жить. Я не могу жить без истории. Если я пойду по земле, которой более тысячи лет… здесь, в нашей местности, у нас под ногами история, которой пять-шесть тысяч лет. И это может быть тяжелым грузом, да. Но у тебя, Джон, этого нет вообще. Потом я обсуждал этот опыт с ним в Ленинграде в 1988 году, когда он был там. И он сказал интересную вещь: «О, я знал мир от Берлина, с одной стороны, через Европу и Америку до Токио – с другой. Но я никогда не знал, что есть что-то среднее» (имея в виду Россию. – О.Б.). Видите, у него нет этого груза, он может быть свободен каким-то другим образом, каким я никогда не смогу.