Релизы

Релизы

Есть некоторые музыкальные произведения, которые в зависимости от момента жизни воспринимаются по-разному. В творчестве Рихарда Штрауса есть две вечно великие оперы — «Электра» и «Саломея». «Женщина без тени» тоже претендует на это звание, но оно оспаривается многими профи. «Четыре последние песни» как будто принадлежат к культовым опусам — в спокойное, уравновешенное время жизни общества. А когда внутри нас возникает тревога, стресс, отчаяние, то готовность к смерти, которая запечатлена в этих излияниях для женского голоса с оркестром, может показаться нам искусственной, преувеличенной, ходульной.

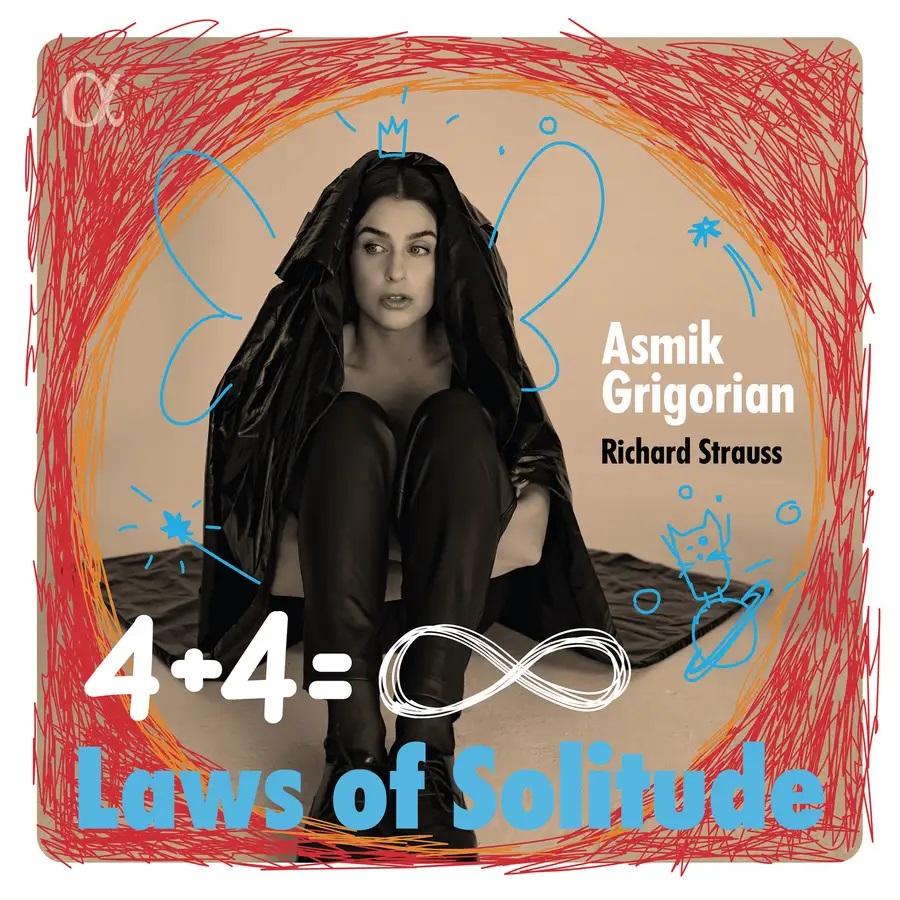

Асмик Григорян пошла на интересный эксперимент: она записала песни с оркестром (Филармоническим оркестром Радио Франции), как того требовал автор, под руководством дирижера Микко Франка, и с пианистом Маркусом Хинтерхойзером (версию Макса Вольфа). На обложке диска стоит впечатляющая формула 4 + 4 = ∞, показывающая, что эти песни вписаны в «круг вечности».

Первые три песни написаны Штраусом на тексты Германа Гессе, томик которого он читал с восхищением. Но к циклу его привело стихотворение Йозефа Эйхендорфа «На закате», которое сразу было отмечено им как «программное». Последняя строчка этого стихотворения воспринимается как символ: Ist dies etwa der Tod? («Уж не смерть ли это?»). Она даже стала названием балета Мориса Бежара Serait-ce la Mort? (1970), который незабываемо танцевал блистательный Хорхе Донн с четырьмя балеринами.

Гессе и Эйхендорф находятся почти на полюсах литературного вкуса. Гессе больше «ломается», восхитительно прячется за головными, но красиво звучащими образами. Эйхендорф пишет прямо и просто, «не в бровь, а в глаз», его романтизм самый естественный из всех возможных. Но музыка Штрауса не слышит этих различий, они звучат «под одну гребенку». Разве что уж совсем «перекрасивлена» третья песня, «При засыпании», слишком старательно играющая в заслюнявленную колыбельную.

Как поет эти песни Асмик Григорян под оркестр? Он звучит броско, пышно, громко, почти взвинченно. А у певицы вырываются вперед высокие ноты, и они в силу традиции почти истерически эффектны, магнетичны, ошеломляющи. Первой исполнительницей «Четырех песен» была Кирстен Флагстад (1950), и мы можем сравнить пение Григорян с «доверенным лицом» Штрауса. Да, та же манера бросать голос в публику, ворожить им как знаменем чего-то величественного, грандиозного, всепоглощающего. Может быть, Григорян чуть меньше вслушивается в слова, но может быть, она права — внимание к тексту у Рихарда Штрауса в этих песнях совсем не похоже на внимание Шуберта к стихам для Lieder. Все четыре песни звучат как сакральные, это патетические вбросы в сознание публики. Нам кажется при этом все равно, что тут слишком много звука, шумовой агрессии, навязчивости.

С пианистом Маркусом Хинтерхойзером получается совсем по-другому. Здесь звуки сопровождения и голоса дружат, обнимаются, беседуют друг с другом. Да, верхние ноты все равно порывистые, аффектированные, звенящие, но рояль, сохраняя патетику, проповедует более мягкое понимание жизни и веры.

Если сравнить это исполнение с записью американской певицы Барбары Бонни и пианиста Малькольма Мартино (1999), то мы сразу услышим ярчайшие различия: Бонни все поет почти вполголоса, тихо, нежно, я бы сказал, по-буддистски, а Григорян скорее бросает в нас истовую и лихорадочную веру какого-то латиноамериканского типа. Но Хинтерхойзер блюдет свои интересы — поэтому его отыгрыш в конце четвертой песни, после слов про смерть, заслуживает самого большого внимания — здесь как раз и заключена вся соль высказывания. Здесь как раз и рождается та самая вечность, которая заявлена в подзаголовке диска.