Внеклассное чтение

Внеклассное чтение

И с тоскою о Родине вспомнил своей,

Об отчизне я вспомнил далекой…

К. Романов

Если хочешь убедительно исполнить романс П.И.Чайковского «Растворил я окно», то начинай с поиска патриотических струн в своем сердце. Не найдешь – каждый Станиславский в партере прервет тебя уничтожающим «не верю!». Коленопреклоненный герой стихотворения графоманствующего брата русского императора повествует о знаменитой и не единожды описанной русской ностальгии, о чувстве Родины. В поисках его осознания, не претендуя на научную глубину анализа, я делюсь лишь своими впечатлениями, ощущениями, раздумьями.

***

С приглашением стать преподавателем Высшей школы музыки имени Эйслера и перебравшись в 1990 году в Берлин, я добрый десяток лет не был в России. Не то чтобы меня туда не тянуло – просто я с головой погрузился в музыкальную жизнь Германии: преподавание в Hochschule für Musik, мастер-классы в консерваториях по всей Европе, звукозаписи, концертные поездки… Примерно тогда же в Англию переехал Сергей Лейферкус, ставший к тому времени одним из самых востребованных в оперном мире баритонов. Мы много и успешно концертировали по разным странам, но его предложение выступить в Большом зале Московской консерватории меня слегка озадачило.

Уехав из СССР с синеньким служебным паспортом, после распада Советского Союза я стал гражданином несуществующей страны. По законам Германии каждый, прожив и проработав в стране определенное количество лет, имеет право на немецкий паспорт, и я, получив его, наслаждался безвизовыми (и безминистерскими!) концертными странствованиями по всему миру. Ехать в Россию, прежде всего, означало необходимость обзавестись русской визой. Для этого надо было бы пойти в русское консульство, а сама перспектива, выстояв в долгой очереди, снова увидеть неприветливые лица, которые в прошлой, советской жизни отравляли мне каждый выезд за границу, мягко говоря, меня не радовала. С другой стороны, моего голосистого работодателя совершенно не интересовало, чтó я думаю по поводу процедуры получения визы. Он – голосом диктора Левитана, читающего сводку Информбюро, – просто сообщил, что нам предстоит выступить в Москве. Баста! Такая убедительность – одна из художественных достоинств Сергея как артиста. Он в равной мере силен и вокально, и актерски, и в жизненной непотопляемости, да и снова выступить в главном зале России после стольких лет, не скрою, очень уж хотелось! Так я оказался в Москве.

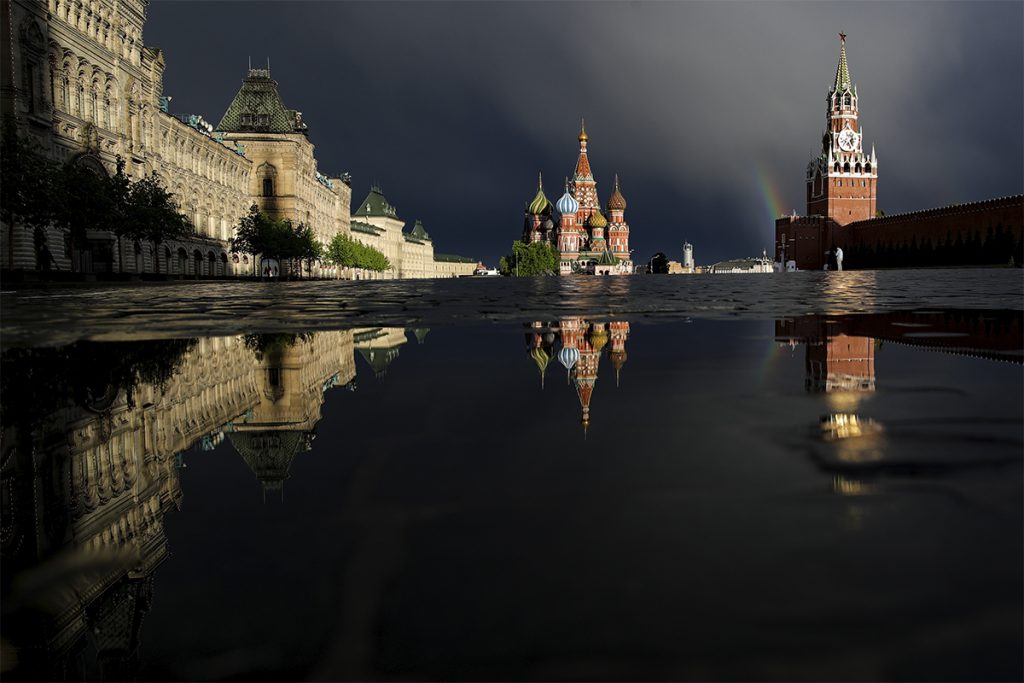

Конечно же, вокального генерала Лейферкуса (и меня вместе с ним) поселили по-генеральски – в отель «Балчуг Кемпински», находящийся на берегу Москвы-реки, прямо у Красной площади. Я поднялся в свой номер, раздвинул занавески, открыл окно и… со мной заговорило чувство Родины.

Как ему и подобает, говорило оно в стихах, выученных октябренком Скигиным в школе: «Сталин думает о нас» (глядя на башни Кремля), о том, что «Ленин (в Мавзолее) и сейчас живее всех живых» и т.д. Я где-то читал, что зерна, недавно найденные в запечатанных сургучом античных амфорах на затонувших древнегреческих судах и посаженные в землю, взрасли. Так и мой патриотизм!

Я терпеливо дождался полночного боя курантов на Спасской башне и, умиротворенный от полученных эмоций, отошел на боковую. Но не тут-то было! Ощущение было такое, что моя подушка покоится не на кровати в гостинице «Балчуг», а лежит прямо на мостовой, с ее четырехрядным движением в одну и в другую сторону – так шумно было в номере. Я долго безуспешно пытался заснуть, и, наконец, одевшись, спустился к стойке администратора. «А нет ли у вас номера вообще без окон?» – взмолился я. «Если только с окнами в атриум», – ответили мне. Мои распакованные вещи снова разместились в чемодане, и я, переехав в тихий номер, наконец, смог отдохновенно заснуть.

Весь следующий день прошел в репетициях, и к вечеру я вернулся в гостиницу, предвкушая сладкий и безмятежный сон артиста-гастролера. И тут началось! Оказывается, в атриуме проводился показ мод, сопровождавшийся выступлением рок-группы. Я не заметил, что в коридоре под дверью лежал конверт с письменными извинениями администрации гостиницы за временные неудобства. Эти неудобства продолжались до трех утра, и ночь перед концертом оказалась для меня более чем короткой! Злой и невыспавшийся, после завтрака я отправился на репетицию в зал. Перед гостиницей всегда стоят несколько свободных такси. Я сел в одно из них и сказал, что мне нужно в консерваторию, находящуюся по ту сторону Красной площади. Шофер согласился подвезти меня и запросил за это двести долларов (!). Я никогда не матерюсь – мне вполне хватает моего запаса родного языка. Но в этот раз я запустил такую цветистую и многоступенчатую фразу, что, полагаю, шофер зауважал меня, но с ним я уже решил не ехать. Отойдя на сто метров от гостиницы, я спокойно поймал «нормальное» такси и добрался до консерватории, приобретя очередную порцию новомосковского опыта.

Все эти мелкие испытания нисколько не навредили моему чувству Родины, и я предпринял попытки осознать его «вещественную» суть. Было ясно, что ответ одним махом не получить, и вечером, на сцене Большого зала консерватории, был сделан первый шажок в этом направлении. Мною овладело удивительное ощущение единения с сидящими в зале. Все ранние годы моей жизни, годы обучения, получая ремесло, я стремился стать понятным и нужным этим людям. Передо мной мерцали огни люстр именно этого зала (главный зал страны!), я предвкушал, как я выйду на его сцену, как партер умолкнет перед первым аккордом… Если это и было чувство Родины, то однозначно его языком был язык искусства, музыки.

Сразу после концерта «Красной стрелой» мы переехали в Петербург, и уже назавтра мы с Сергеем повторили программу на сцене Малого зала филармонии, с которым меня связывают особые отношения: шестилетним ребенком я впервые вышел на его сцену, и он неотступно сопутствовал мне все годы моей советской жизни. После выступления я спустился в фойе, и тут меня окружили бабульки-меломанши – те, которые задолго до начала концерта собираются перед вечерней кассой, чтобы успеть купить самые дешевые входные билеты. «Где же вы были, Семён Борисович, все эти годы? Мы вас так ждали, так ждали!» – запричитали они. Если честно, я не смог сдержать слез: «Так уж жизнь сложилась – но теперь я постоянно буду к вам приезжать!» Петербургский гротеск – чувство Родины предстало предо мной не в образе крылатых богинь, знакомых по эрмитажному мрамору, а в облике полуголодных бабулек в застиранных нарядах, наверняка переживших обе русские революции.

Мое путешествие в прошлое подходило к концу, и на следующее утро я уже сидел в самолете, возвращаясь в Берлин. Я решил попытаться из всех своих впечатлений «отфильтровать» относящиеся к чувству Родины. Три часа полета – достаточное для этого время! Я рылся в своей памяти – за «немецкие» годы я много чего читал, относящегося к этой теме, но удивительно: написанное крупнейшими аналитическими умами по большей части «сваливалось» в область малохудожественной беллетристики. Это и немудрено: чувство Родины – это эмоциональное состояние, и поэтическое слово, метафора более подходят для его описания, чем научный анализ. А лучше всего это чувство выражает Музыка – квинтэссенция эмоции (я исключаю, естественно, те направления современной музыки, где чувственность – как ладан для черта).

И еще одно наблюдение: не всегда патриотизм вокальной музыки более «действенен», чем бессловесной, инструментальной. К примеру, Шопену слово в польскоязычных песнях скорее мешает. А в фортепианной музыке – он как рыба в патриотических водах! Его Эверест любви к отчизне – этюд op.10 №12 (кстати, написанный за рубежом). Ни дать, ни взять – дo-минорный призыв к революции. Просто Ленин какой-то! Кстати, возникает вопрос: обязательно ли, чтобы ощутить чувство Родины, нужно уехать за тридевять земель?

Владимир Набоков объяснял русскую ностальгию на чужбине неспособностью русских к иностранным языкам. Звучит не очень убедительно: представители российского высшего света общались между собой исключительно по-французски. И по-немецки они тоже были «не дураки». Но, безусловно, роль родного языка нельзя и недооценивать: если ты с детства учился излагать на нем свои мысли и эмоции, то попытки «самовыразиться» с равной свободой на чужом языке порой нелегки.

В Германии я выучил немецкий язык достаточно хорошо, чтобы читать в оригинале «Фауста», но русскую языковую закваску ничем не перешибешь: вот и чувствую я себя всегда неисправимым языковым патриотом. Если ты в школе учил наизусть «Бородино», то ты незыблемо русский в своей языковой ориентации.

А может, виноваты русские зеленые насаждения («то березка, то рябинка»)? Хотя вряд ли: канадские или немецкие березки не менее девственно белые!

Не исключено, что тяга к Родине продиктована генетически. Что-то вроде как у осетра – даже легендарное русское браконьерство не удерживает сибирского икрометателя от стремления к родным речным истокам.

Убежден, чувство Родины музыканта-исполнителя наиболее отчетливо выражается на сцене, так что импульсы следует искать в музыкальных произведениях, а еще точнее, в душах композиторов, их создавших. При этом мы не просто ретрансляторы – свое мы тоже привносим: со сцены звучит двухголосое чувство Родины. К примеру, «просто» спеть «Здесь хорошо» или сыграть фортепианный концерт Рахманинова недостаточно – достоверность высказывания чертовски сложная штука: «русское» от «à la russe» отделяет незримая, эфемерная граница, проходящая в умах и чувствах. Потому и труден Рахманинов для иноверцев и иноязычников: нелегко понять непонятное, увидеть невидимое. Мне, рожденному и взращенному в Ленинграде и заботливо проведенному по обязательным ступеням музыкального образования (школа Николаева – Майкапар – Кабалевский – Чайковский – Рахманинов и т.д.), зомбированному школьным и консерваторским социалистическим музыковедением, не хочется крамольными речами вызывать гнев «правильных» патриотов. Мне посчастливилось научиться наслаждаться русоголовой музой Рахманинова. Для меня Рахманинов, образно говоря, символ внутреннего русского паспорта. А Чайковский – русский паспорт международный, выездной. Потрясающий феномен: его музыкальный язык без перевода понятен всем. К примеру, дай волю, национализировали бы японцы искусство Петра Ильича – так любим и популярен композитор в их стране. О чувстве Родины Мусоргского говорить не возьмусь, ибо он по своей сути и есть русская Родина. Мне чудится, что Глинка смотрит на выросший из его желудя (см. мудрость Чайковского) отечественный музыкальный мир через итальянские очки. А вот Римский-Корсаков в моем представлении – лавка народных промыслов с жостовскими подносами и хохломой (почитатели Николая Андреевича, вот он, я: целься, огонь, пли!). Ухожу в глухую защиту: очень люблю пять его романсов и «Шехеразаду», но, если по чести, четыре хорошие арии на четыре оперных акта «Царской невесты» – маловато! Повторяю, это мои сугубо личные ощущения, но на них и зиждется суть исполнительства. Из этих ощущений и пристрастий складывается профессиональный язык и репертуарный лексикон.

Невзирая на всю политическую и социальную корявость того времени, мое чувство Родины во многом покоится на эрмитажном фундаменте Ленинграда и на педагогических традициях моих учителей. Мои (более чем спорные) рассуждения о русских композиторах не продиктованы эпатажным выпячиванием своей персоны, а покоятся на продуманном и прочувствованном «ем – не ем» исполнителя и преподавателя (слава богу, я могу себе это позволить). А посему и останутся за мной записи на CD всех камерно-вокальных сочинений Чайковского, Мусоргского, Рахманинова, Глинки. Предлагали мне и Римского – отказался. В искусстве надо быть честным – вранье видно невооруженным глазом, да и жадничать нельзя!

Жизнь идет, и я не замкнулся на этих репертуарных пристрастиях. Сегодня, наряду с великими русскими, Бах, Бетховен, Шуман, Шуберт, Брамс, Штраус стали для меня источниками географически иного чувства Родины (кстати и здесь я «напривередничал»: Хуго Вольфа я практически не играю – «не мой!»). Это основано не на поверхностных ощущениях – я достаточно глубоко погрузился в среду немецкой Lied – на недавно проведенном мастер-классе «Песни Шуберта» в Большом театре в Москве я ни одного раза не взял в руки ноты – все наизусть (как, впрочем, и на прошлогоднем рахманиновском).

Мы, музыканты, счастливый народ, наше чувство Родины постоянно обрастает новыми «приобретениями» – и даже может странствовать. Исполнив все песни Бизе и Верди, я абсолютно безвизово «природнился» к Италии и Франции!

Одним словом, начав тогда, во время полета в Берлин, и доныне я так и не сумел подвести заключительную черту под моим осознанием чувства Родины. А может, это и хорошо: мой мажорно-минорный патриотизм и дальше будет занимать меня, поворачиваясь то спиной, то лицом, прощать мою неверность, верить на слово, не требуя доказательств и патетических признаний.

Долгие ему лета!