Книги

Книги

19 января 2026 года отметил бы вековой юбилей режиссер, драматург, педагог Григорий Владимирович Спектор (1926–2025). В его родном вузе РАТИ-ГИТИС состоялся торжественный вечер, где о нем говорили его коллеги, а супруга и муза Татьяна Коникова выпустила его воспоминания «Годы, люди, жизнь», которые Григорий Спектор в большей мере успел собрать и отредактировать сам.

Татьяна Борисовна в предисловии написала: «Вы держите в руках удивительную книгу, написанную удивительным человеком. Удивительным во всем. В первую очередь удивительно то, что, прожив без малого сто лет, он не утратил ясности разума, феноменальной памяти, живого и азартного интереса к меняющемуся миру во всех его проявлениях, свершениям коллег, меняющейся картине театральной жизни, не утратил страстного желания и способности делиться своими знаниями с коллегами и студентами, в которых он видел своих младших товарищей по любимой профессии. Через всю жизнь пронес он немеркнущее чувство любви: любви к театру и любви к своим близким… Всегда подтянутый и элегантный, с шейным платком или с бабочкой, с внимательным взглядом и доброй улыбкой он появлялся на всех сколько-нибудь значимых театральных событиях почти до последних дней жизни. К его мнению прислушивались, его отзывов ждали, его похвалой дорожили. На всех обсуждениях, больших и не очень, театральных событий именно он задавал тон, поражая свой эрудицией, точностью оценок и формулировок, чистейшей, изысканной речью…» Согласимся с вышесказанным и прибавим, что Григорий Владимирович был преданным и многолетним автором «Музыкальной жизни», и на страницах журнала делился как воспоминаниями о встречах с великими людьми прошлого века, так и писал критические рецензии на театральные события нынешнего времени. Фрагменты из новой книги мы публикуем ниже.

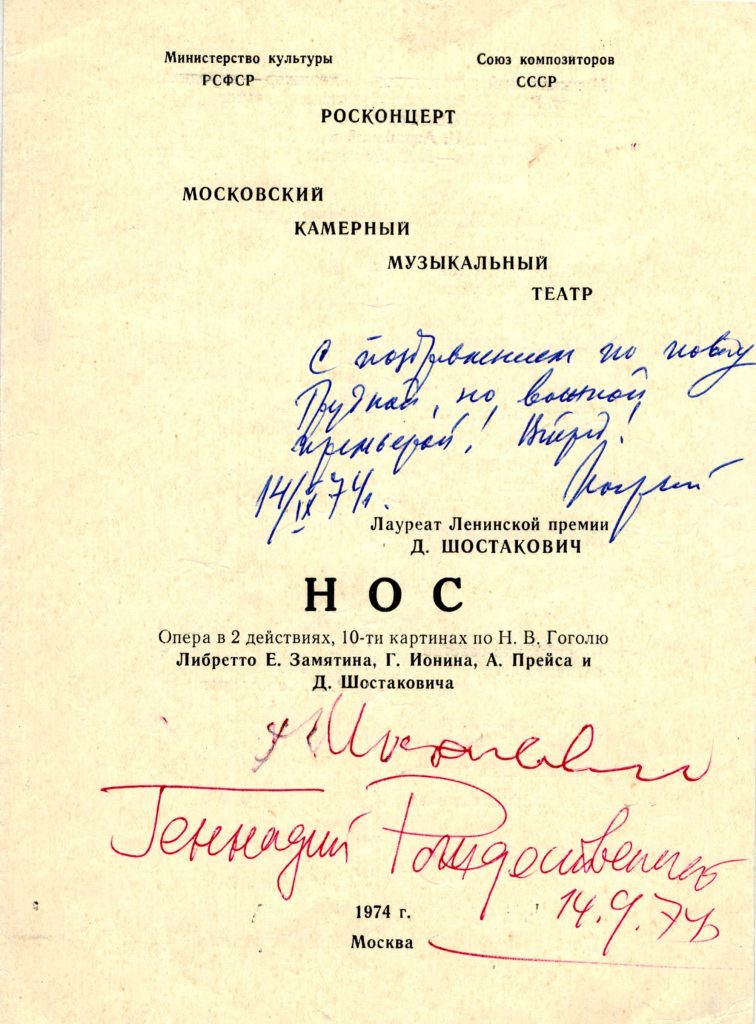

Работу над этой юношеской оперой композитора Б[орис] А[лександрович] [Покровский] начал еще на своем курсе в ГИТИСе, поставил несколько сцен, а потом решил ставить ее целиком в Камерном театре. Партитура ее, можно сказать, сверхсложная, и для оркестра, и для вокалистов. По этой причине солисты всех театров отказывались ее петь, заявляя, что партии просто невозможны. А наши молодые певцы этого не знали, спокойно выучили свои вокальные партии и непринужденно их исполняли. На одну из спевок Б. А. привел [Геннадия] Рождественского. Когда тот услышал, как Акимов с Пекелисом и Анисимова с Уколовой поют квартет из второго акта, он согласился стать музыкальным руководителем будущего спектакля. Работа над ним пошла еще интенсивней. Вообще-то, эту постановку начинал Николай Кузнецов (он таким и значился в первой программке), но, включившись, Б. А. кардинально ее переработал и создал совершенно новую, полностью свою версию. Б. А. назначил и меня в постановочную группу; помогал я в репетициях массовых сцен. Их в «Носе» много, и Б. А. ставил их виртуозно, особенно интермедии между картинами. Я не переставал восхищаться его неистощимой режиссерской изобретательностью, выразительностью мизансцен и, главное, верностью, «родству» их партитуре Шостаковича. Когда начались оркестровые репетиции, в театр стал приезжать Дмитрий Дмитриевич. Он был уже серьезно болен, плохо ходил… Его машина, с Ириной Антоновной за рулем, заезжала во двор, артисты на руках вносили его в наш подвал. Перед ним ставили пюпитр, жена клала партитуру и зажигала свечку. Дм. Дм. не переворачивал листы, но за секунду до вступления солиста или инструмента поворачивал свой острый носик в его сторону. Через тридцать пять лет он помнил каждый такт своей многосложной партитуры! В перерывах мы – Покровский, Рождественский, дирижеры, ну и, конечно, я – собирались вокруг композитора, забрасывая его вопросами и жадно ловя его скупые ответы. Он был очень немногословен и чрезвычайно деликатен. Видно было, что ему очень нравилось режиссерское решение Покровского, игра артистов и оркестра. Пожеланий он никаких не высказывал. Впрочем, однажды он извиняющимся тоном сказал, что в ленинградской премьере у Самосуда артист, игравший Ковалёва, пытаясь приставить нос, пел фразу «Ну же, полезай, дурак!» на октаву выше, в теноровой тесситуре. «Но это совсем не обязательно!» – поспешно добавил Шостакович. Конечно, наш Акимов, блестяще игравший и певший труднейшую партию Ковалёва, немедленно воплотил это в жизнь и при повторении сцены легко взял теноровое ля. Каждая встреча или короткий обмен репликами с Шостаковичем оставляли у меня глубокое впечатление. Он был не только совершенно гениальный музыкант, но и Личность, потрясающая своими человеческими качествами. Репетиции шли полным ходом, привезли лаконичные, но выразительные декорации художника Владимира Талалая, артисты примеряли костюмы. Но… однажды утром мы обнаружили печать на служебном входе: пожарные все-таки закрыли наш подвальчик. В предписании о закрытии было приведено множество причин, по которым театр вообще нельзя было открывать. Мы бросились спасать театр… Куда только ни писали, куда только ни обращались – все было бесполезно.

И тогда Б. А. позвонил Шостаковичу. Дальнейшее излагаю со слов Ирины Антоновны и самого Дмитрия Дмитриевича, который рассказывал об этой истории неохотно, но с юмором. Шостакович позвонил в приемную Щёлокова, всесильного министра внутренних дел, и попросил принять его. На следующее же утро Дм. Дм. надел свой спецпиджак, пудовый от тяжести золотых лауреатских медалей и орденов самых высоких достоинств (Дм. Дм. всегда надевал его, когда нужно было «пробить» какое-нибудь нужное дело или просить за друзей и учеников, за себя он никогда ничего не просил). «Что у вас случилось, Дмитрий Дмитриевич?» – министр был не чужд культуры и дорожил репутацией мецената. «От вас зависит судьба советской оперы!» – с пафосом ответил Шостакович и, волнуясь, рассказал ему о Камерном театре и поведал о кознях пожарных деятелей.

«Соедините меня с начальником пожарной охраны Москвы, – приказал Щёлоков и взял трубку. – Слушай, разберись со своей частью на Соколе! Меня приглашают на премьеру, а на театре печать. Завтра доложишь!» Щёлоков повернулся к Шостаковичу: «Не волнуйтесь, Дмитрий Дмитриевич, во всем разберемся, думаю, все будет в порядке!» На следующее утро мне позвонил сторож и сказал, что в театр приехали какие-то начальники, директора он не нашел и просит меня приехать. Через двадцать минут я был в театре. Почти одновременно приехал и наш директор Тумашев, и группа из семи-восьми офицеров начала осмотр. Центром общего внимания был видный полковник. «Ну, рассказывайте», – обратился он к знакомым нам офицерам с Сокола. «Вот, товарищ полковник, эта дверь в зрительном зале ведет в жилой дом. Если будет возгорание, все пойдет на верхние этажи». «Заложить кирпичами! – приказал полковник. – Еще что?» – «Вот, только один выход из зала, так нельзя». Полковник подошел к противоположной стене, постучал. – «А что там?» «Гримерные», – ответили мы. «Пробить проход! – приказал полковник. – Еще что?» – «У них нет датчиков противопожарных!» – «Поставить!» – «Нет автономного освещения…» – «Провести!» Разочарованные пожарники вручили нам акт с предписаниями, мы их выполнили за несколько дней, и вскоре удар колокола возвестил о начале спектакля «Нос».

Всегда буду гордиться тем, что этот удар колокола сделал я. Правда, воспользовавшись задержкой нашего помрежа…

Много общался я с Георгием Геловани. Наша дружба, продолжающаяся всю нашу жизнь, перешла теперь еще и в творческое сотрудничество: Жора, всегда склонный к писанию либретто, в основном балетных (все его жены были балеринами), склонил меня к сотворчеству, и мы написали пьесу для детского мюзикла под названием «Мяч и флейта», или другое название «Даешь футбол!». Первый блин не оказался комом, пьеска получилась удачной, композитор Володя Дружинин написал к ней музыку, и ее поставили в нескольких театрах, включая мою постановку в Чебоксарах. Там же я ставил и второй наш детский мюзикл – «Чертова невеста» (шла и под названием «Анфиса краса и всяческие чудеса», и как «Суворовский солдат на выдумки богат»). Этой сказке я обязан сотрудничеством и дружбой с замечательным композитором Евгением Птичкиным: мы с Жорой отдыхали в Доме ВТО в Рузе, а он – по соседству в Доме творчества Союза композиторов. Я решил показать ему нашу пьесу, он прочитал ее и на следующий день сообщил нам, что откладывает все работы и будет писать музыку нашей сказки. Попросил только написать сольный номер для Анфисы. Я за два часа написал стихи, а Евгений этим вечером проиграл нам очаровательное «Гаданье на ромашке» для юной героини. Менее чем за две недели мюзикл был готов. Помимо этой совместной работы, меня с Птичкиным сдружила и постановка его оперетты «Бабий бунт», поставленная мной в Чебоксарах и имевшая большой успех. Часто я бывал в его гостеприимном доме, познакомился с его женой Раисой и мамой, оказавшейся армянкой. Печально, что щедро одаренный, талантливый композитор-мелодист, прекрасной души человек так рано ушел из жизни. С искренней скорбью проводили его в последний путь мы с Володей Курочкиным вместе с многочисленными друзьями и поклонниками композитора.

Не все наши пьесы имели удачную судьбу. Задумали мы с Жорой мюзикл на фантастическую тему переноса персонажа в другую эпоху, выбрав местом действия Грузию. Текст написали быстро, у меня получились удачные стихи для музыкальных номеров. Стали заинтересовывать композиторов. Первым обратились к Владиславу Казенину, бывшему тогда Первым секретарем Союза композиторов СССР. У него в активе уже было много оперетт и мюзиклов, так что он в этом деле разбирался. Прочитав наше либретто, он сразу согласился писать музыку и через некоторое время проиграл нам несколько номеров, очень нам понравившихся. Однако затем два месяца тянул, а потом заявил, что без заказа конкретного театра писать оперетту не будет… А тут наступило время, когда все остановилось, ничего не производилось, не ставилось и ни о каких заказах не могло быть и речи. Так и осталась в столе удачная пьеса на оригинальный сюжет, колоритная и смешная. Обидно.

По другому сценарию развивались события с другой пьесой, которую написали мы с моим соседом и другом Сергеем Михайловичем Богомазовым, известным литератором и автором детских пьес для театра и радиопостановок. Он предложил сделать оперетту по роману О’Генри «Короли и капуста». Работу поделили так: Сергей Михайлович пишет стихи, я – прозаические сцены, композицию разрабатываем сообща. Работа закипела, и вскоре был готов первый вариант пьесы. Вплотную встал вопрос об авторе музыки. Мой друг и коллега Владимир Курочкин, в то время худрук Свердловской оперетты, когда прочитал пьесу, сказал: «Я буду ее ставить!» И повел к «своему» композитору Фельцману. Оскар принял нас в своей квартире в знаменитом Доме композиторов на улице Неждановой, перелистал пьесу и сел к роялю. Наиграв нам несколько «латиноамериканских» мелодий, он сказал: «Я просто мечтал о таком материале!» Курочкин его обнял, и мы сели пить чай. Прошло несколько месяцев. Оскар, по его словам, работал над клавиром, а Володя или отмалчивался, или уверял, что вот-вот начнет постановку. А тут я в кабинете музтеатров СТД увидел план Свердловского театра на будущий год. Нашей оперетты в нем не было! Я позвонил Курочкину, и он признался мне, что его Худсовет встал стеной, чтобы не допустить очередной опус Фельцмана в афишу, где уже красовались 5 (пять!) названий его оперетт…

По совету Богомазова, я поехал в Ленинград к Вениамину Баснеру, но давно знакомый прекрасный композитор отказался, по горло занятый работой над своей симфонией. Почти в отчаянии мы обратились к Марку Минкову, но и здесь нам не повезло по нелепому случаю: на машинной копии либретто, которую я вручил гордому композитору, он смог прочесть плохо затертые мной слова «Музыка Оскара Фельцмана»… Сочтя себя оскорбленным, Марк наотрез отказался от работы над злосчастной пьесой – удачной инсценировкой О’Генри, с прекрасными стихами Богомазова. Так она и лежит уже третий десяток лет в моем столе…

С легкой руки Якова Платека, главного редактора журнала «Музыкальная жизнь», однажды пославшего меня в Саратов освещать фестиваль имени Собинова, я стал ездить туда регулярно и ежегодно. В результате познакомился и подружился не только с руководством Театра оперы и балета, главным дирижером Юрием Кочневым и директором Ильей Кияненко, со многими их солистами, но и вошел, точнее, меня приняла в свои ряды когорта музыкальных критиков, слетающихся на этот истинный праздник музыки и театра. Зав. кабинетом музыкальных театров СТД, энергичный и креативный Алексей Садовский, придумал проводить в дни фестивальных просмотров семинар для повышения квалификации провинциальных журналистов, осмеливающихся писать в свои местные издания о музыкальных спектаклях и делающих это беспомощно и примитивно. Алексей привлек к занятиям прекрасных профессиональных критиков из Петербурга – Нору Потапову, Елену Третьякову и Гюляру Садых-заде. «Семинаристки» писали рецензии на фестивальные спектакли, а столичные критики их разбирали и учили, как писать. К ведению таких семинаров Алексей в конце концов привлек и меня. Я занимался с молодыми «критикессами» не без удовольствия, думаю, и им нравились мои уроки.

Что касается спектаклей Саратовской оперы, то они дали мне обильный материал для моих лекций в ГИТИСе, особенно те, в которых постановщики старались показать, что и они не чужды современным веяниям…

Насмотрелся я в Саратове и нацистов со свастикой в «Волшебном стрелке», и милого месье Трике с ножом (!) в «Онегине», и «Риголетто» в виде циркового представления…

…Я счастливый человек. Я не одинок… Я по-прежнему занимаюсь любимым делом – преподаю, смотрю спектакли, пишу рецензии, статьи, недавно была издана целая их книга под названием «Годы, театры, люди театра». Теперь вот дописываю последние строчки моих мемуаров, с надеждой, что кому-нибудь будет интересно и познавательно прочесть воспоминания свидетеля и участника многих событий и фактов прошедших десятилетий, отметившихся зарубками в его сердце.

Спектор Г. Люди, годы, жизнь. М: Крафт, 2025.