История

История

Берг прожил меньше, чем кто-либо из его товарищей по Второй венской школе, и даже меньше, чем Малер, которому он чрезвычайно многим обязан в своей творческой эволюции. Сам облик композитора, обстоятельства его жизни и скоропостижной кончины – живой символ болезненной «морбидности» австро-немецкой культуры первой трети ХХ века. На ранних его фотографиях мы видим утонченные элегантные черты, которые могли бы сделать честь Оскару Уайльду. (Тогда он был, по словам Стравинского, «почти чересчур красивым».) А с изображений последних лет на нас глядит преждевременно состарившийся человек с нездоровым, измученным выражением лица, который, по-видимому, уже устал жить.

Тема смерти и страх ее ожидания господствует в обеих операх Берга – «Воццек» и «Лулу». В «Воццеке» это ожидание воспринимается по нарастающей экспоненте. В «Лулу» – как закручивающаяся вовнутрь спираль летящего на огонек мотылька. Последняя из этих опер осталась неоконченной. А последним завершенным сочинением Берга, созданным за несколько месяцев до смерти, стал Скрипичный концерт (1935), по своему образному строю относящийся к произведениям, которые мы называем «лебединой песнью композитора». Тема смерти звучит в нем не с экспрессионистской безжалостностью и безнадежностью, а наполняется тем духовным и ангельским смыслом, который мы можем услышать в Реквиеме Моцарта, в последних сочинениях Брамса, в малеровской «Песни о земле» и в его же неоконченной Десятой симфонии… Именно это сочинение сделало имя Берга бессмертным, может, даже больше, чем опера «Воццек». Оно стало новой и последней вершиной композитора в обретении красоты: уже в новом качестве, после той ее «утраты», что последовала за ранними берговскими песнями и единственной фортепианной сонатой, ставшей его «опусом первым». В свою очередь, Соната (1908), первое «официально зрелое» сочинение Берга, звучит как пронзительное прощание с прежним музыкальным языком, которым он говорил со всей присущей ему тогда романтической искренностью. Ее он написал, по словам Гете, «как пеликан вскормил кровью собственного сердца».

Берг подолгу вынашивал свои замыслы, подолгу искал ту необходимую точку схода между порывами своего музыкального сердца и структурной идеей, в которую ему необходимо было их свести. В численном отношении он написал гораздо меньше сочинений, чем Шёнберг или даже Веберн. Не считая ранних фортепианных сочинений и песен (которых у него всего более пятидесяти!), это всего лишь полтора десятка «зрелых» опусов, в числе которых, впрочем, две полнометражные оперы, потребовавшие от их создателя многолетнего ювелирного труда. Задача, которую композитор поставил перед собой в «Лулу», – создание музыкальных характеристик персонажей на основе методичных изменений одной и той же двенадцатитоновой серии – оказалась столь сложна, что работа над этим произведением заняла у него многие годы и так и осталась незавершенной. В этом смысле компактность «Воццека» (по времени идущего всего полтора часа) и почти эпические масштабы неоконченной «Лулу» (три часа в полной трехактной версии) соотносятся друг с другом примерно так же, как «Борис Годунов» и «Хованщина» у Мусоргского – композитора, как ни странно это покажется на первый взгляд, многим близкого Бергу по своему психотипу…

Как автор этих строк, я должен сознаться, что по своему внутреннему складу Берг наиболее близок и мне как композитору. Мучительно рефлексирующий и «перфекционирующий», подолгу работавший над своими сочинениями, подолгу их отделывавший и искавший тот результат, который бы он счел для себя приемлемым; стремившийся соединить то, что кажется несоединимым, и примирить то, что, на первый взгляд, непримиримо; неспособный размениваться на проходные работы «по случаю». (Единственными такими сочинениями стали у Берга Камерный концерт, который он создавал на протяжении двух лет (!) к предстоящему юбилею Шёнберга, и небольшой четырехголосный канон-посвящение Франкфуртской опере. На фоне остальных его произведений лично я отнес бы эти два к наиболее проблемным.) Здесь и постоянная внутренняя борьба между стремлением в своей музыке к красоте и выразительности – и при этом намеренным избеганиемлегких прямых путей к их обретению.

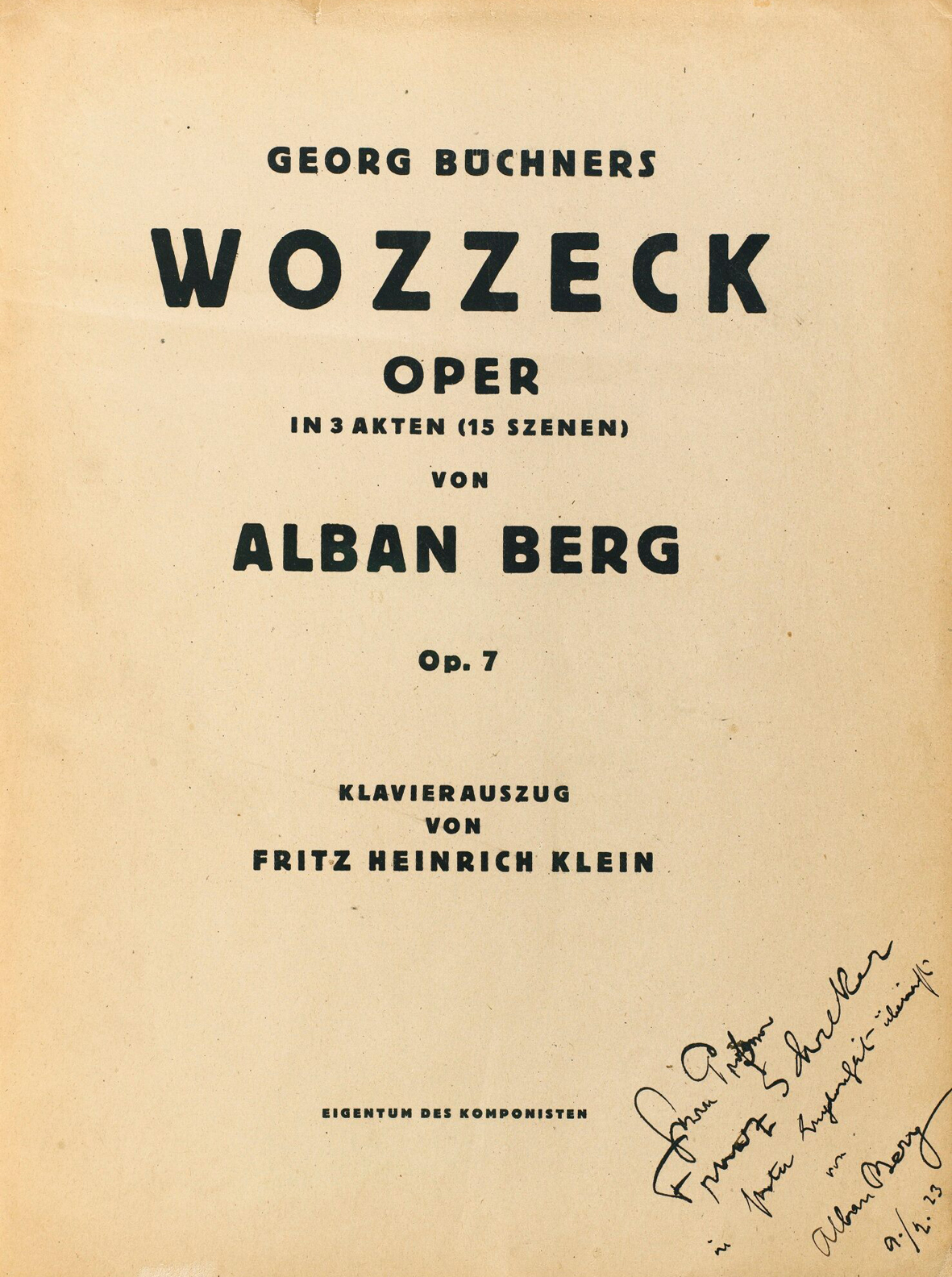

Отношение к музыке Берга складывалось всюду по-разному как при жизни, так и после смерти ее создателя. На Западе его раньше других композиторов-«нововенцев» признали и включили в свой репертуар музыканты старой школы – так как из них из всех он казался наименее модернистским и больше всех напоминал о преемственности с Малером. Берговский «Воццек» стал нарицательным именем экспрессионистской оперы в самом совершенном, точном и безупречном ее исполнении. С момента своего появления на свет это произведение не сходит с мировой сцены, прочно войдя в число не только «самых великих опер ХХ века», но и наиболее значимых сочинений за всю историю этого жанра. Можно с уверенностью сказать, что из всех трех композиторов шёнберговского круга музыкальный театр стал самым органичным именно для Берга, и лишь он смог создать в этой области то, что не только пережило свое время, но и стало одним из его путеводных символов.

У нас в стране «Воццек» был поставлен одним из первых – и еще при жизни автора: советская премьера в Ленинграде в 1927 году стала третьим по счету исполнением этого сочинения во всем мире – оказав колоссальное влияние на Шостаковича и его столь же феноменальную оперу «Нос», написанную по горячим следам. (При том, что эстетика «Носа» все же заметно другая, чем у Берга, – близкая к Мейерхольду и к Хармсу одновременно, – в «Носе» мы тем не менее можем найти приемы, думаю, даже намеренно внешне напоминающие «Воццека», начиная даже со сцены бритья. К ним относится сама идея калейдоскопа быстро сменяющих друг друга картин и оркестровых антрактов-«перемен» между ними – особенно между пятой и шестой картиной: фугато подчеркнуто возбужденного характера, с по-берговски мощной, но краткой возгонкой-вспышкой и столь же стремительным спадом динамического напряжения.)

Но по-настоящему творчество Берга пришло в нашу страну лишь в 1960-е годы. Благодарны мы должны быть за это Марии Юдиной, первой нашей соотечественнице, исполнившей и записавшей Сонату для фортепиано, и Леониду Когану – первому нашему соотечественнику, исполнившему и записавшему Скрипичный концерт. Снятие идейно-эстетических барьеров на «нововенцев» началось у нас именно с Берга. (Даже сам термин «нововенская школа» был придуман в СССР. Во всем мире говорят «вторая венская школа» или даже просто «венская школа». А в советском названии слышится словно неловкость за то, что эта школа – не «венская классика».) Палочкой-выручалочкой стало типовое в тогдашнем СССР причисление Берга к «художникам-гуманистам». К этому приему прибегали всякий раз, когда надо было снять табу с очередного автора, ранее относимого к «буржуазным модернистам». Из всей «венской тройки» гуманистом объявили сначала Берга – главным образом, за оперу «Воццек», изображающую «трагедию маленького человека, задавленного военно-капиталистической машиной». Хотя, если вдуматься, история Воццека – психограмма распада изначально больной человеческой души, где обстоятельства внешнего угнетения – скорее даже следствие, чем причина.

(Именно эпоха брежневского «застоя» стала у нас временем официального снятия культурных и эстетических табу в том, что касалось именно музыки, – позднее, чем это было с литературой и живописью еще во времена хрущевской «оттепели». Преодоление отчуждения к «непонятной» музыке происходит всегда позже, чем к литературе и изобразительному искусству. Так же обстояло дело и в современной России, где «новая музыка» ХХ века оставалась маргинальным явлением до самых 2000-х годов – хотя уже задолго до этого полным ходом совершались сенсации в области искусства вербального и зрительного.)

Что же касается западного мира «новой музыки», то Берга признали в нем за своего, наоборот, заметно позже Шёнберга и Веберна. (Шёнберг оказался единственным из «нововенцев», кому удалось пережить войну и самому создать новую школу в США – после Вены и Берлина, откуда ему пришлось уехать из-за нацистов. Веберна «открыли» в самом конце 1940-х – начале 1950-х годов на Дармштадтских курсах и тут же стали насаждать повсеместно, как в России – картошку при Екатерине и кукурузу при Хрущеве.) Даже в наши дни среди поборников авангардистского «строгого стиля» можно встретить снисходительное отношение к Бергу как к «стилистическому оппортунисту»: мол, не сумел преодолеть в себе инерцию малеровского языка и жеста. Берг заинтересовал по-настоящему уже новое поколение композиторов – родившихся сразу после войны и стремившихся уйти от жесткой сериалистской ортодоксии Булеза, Штокхаузена и их многочисленных эпигонов в мир «новой эмоциональности». В послевоенной музыке Германии, Австрии и Швейцарии он оказал особенно сильное воздействие на авторов, прочно заявивших о себе в 1970–1980-е годы (Вольфганг Рим, Петер Ружичка, Детлев Мюллер-Сименс, Хайнц Винбек и другие). Нельзя, впрочем, забывать и сильно опережающего их всех по возрасту Бернда Алоиса Циммермана, чья грандиозная и невероятно сложная опера «Солдаты», поставленная в 1960-е годы, не смогла бы появиться на свет без явного (порой даже слишком!) влияния обеих берговских опер.

Но, как и в случае с Веберном — когда был опубликован факсимильный экземпляр его Вариаций для фортепиано с авторскими пометками, недвусмысленно свидетельствующими об эмоционально-образном понимании композитором собственной музыки, — настоящее посмертное открытие Берга произошло в 1970-е годы, когда американский композитор Джордж Перл исследовал авторскую копию Лирической сюиты с содержавшимися в ней расшифровками тайных посланий, прежде недоступными широкой аудитории. В те же годы австриец Фридрих Церха завершил последнее действие неоконченной оперы «Лулу», долгое время считавшейся «незавершаемой». (Главным образом, из-за позиции вдовы композитора, в связи с чем оставшиеся после смерти Берга эскизы не были доступны общественности до самой ее смерти в 1976 году.) Эта блестящая работа стала еще одним примером удачного завершения чужого произведения, подобно работе Зюсмайра над Реквиемом Моцарта, Альфано – над пуччиниевской «Турандот» или Мейера – над «Игроками» Шостаковича.

Наверное, последним важным на сегодняшний день открытием в музыке Берга стало исправление очевидных ошибок в рукописи Скрипичного концерта, предпринятое в середине 1990-х годов англичанином Дугласом Джарменом. В исправленной редакции это сочинение прозвучало впервые лишь в 1996 году.

Берга можно назвать первым композитором ХХ века, в чьей музыке явственно ощущается перетягивание каната между первоначальным романтическим порывом и стремлением к точно организованной структурности. Для композитора всегда было важно, чтобы непосредственность его вдохновения проходила через ее горнило. Точнее, чтобы были неразрывно спаяны его музыкальная конструкция и жест («форма» и «содержание»): то, чему учил его Шёнберг, которого он боготворил. Хотя можно задаться вопросом: а был ли Арнольд Шёнберг действительно подходящим наставником для своего ученика? Ведь если погрузиться в мир ранних песен Берга (1900–1908), то мы с изумлением обнаруживаем потрясающий мелодический дар, чуткость к музыкальной краске и вдохновенную юношескую искренность, которая исходит от их музыки. Берг начал писать их в пятнадцать лет, будучи совершенным «автодидактом», и до начала занятий с Шёнбергом написал их более пятидесяти! (Те из них, что он позднее оркестровал, в наши дни исполняют особенно часто.) Все лучшее, что можно найти в песнях Шумана, Вольфа, Малера и Рихарда Штрауса, растет в них рядом, словно на цветочной поляне.

Казалось бы: стоило ли уходить от этого куда-то еще? Стоило ли укрощать этот свой дар, загоняя его в рамки диссонантного «свободно-атонального» языка, а впоследствии – и серийно-двенадцатитонового письма, по примеру Шёнберга? Надо ли было Бергу наступать на горло своему стихийному природному дарованию? (В буквальном смысле – «на горло собственной песне».) И не стоит ли считать Шёнберга из-за этого искусителем, сбившим своего ученика с правильного пути? Оправданно ли было бы утверждать, что учитель развил в нем комплекс неполноценности, который заставил его сознательно избегать той романтической красоты, которую он прежде создавал? Особенно если отдавать себе отчет, сколь по-сектантски категоричен был Шёнберг в утверждении своих взглядов и какой мощный эффект «супер-эго» они оставляли в его учениках.

Стравинский говорил, что ощущение от некоторых сочинений Берга можно выразить словами «как эта дама хороша была в молодости!» И действительно: слыша волновой, экспрессивный жест «атонального» Берга, мы узнаем проступающие через него «состарившиеся» черты музыки Вагнера, Малера, временами даже Чайковского – как, впрочем, и его собственных ранних песен. Об этих чертах свидетельствует и явное стремление Берга к звуковым вертикалям, напоминающим традиционные гармонии, построенные по терциям. (Апофеозом этого стремления стал, конечно же, Скрипичный концерт!) А там, где у него происходят неожиданные и кратковременные «выходы» в тональность (подобно последней оркестровой интерлюдии в «Воццеке» или намеренным цитатам-аллюзиям – в том же Скрипичном концерте или Лирической сюите), создается ощущение, будто бы автор дорвался, наконец, до истинно-сокровенного, преодолевая путы, на нем висевшие, – но затем, словно устыдившись, вернулся обратно. Известно, что Берг всегда тосковал по красоте и ощущению счастья, которое способна приносить музыка, мечтал о временах, когда его музыкальные мотивы смог бы насвистывать простой уличный мальчишка. Стравинский уверял (в «Диалогах» с Крафтом), что в начале 1930-х годов Берг, послушав его Каприччио, сказал, что хотел бы уметь писать «такую беззаботную музыку». (Впрочем, доводилось читать это высказывание Берга и по поводу одной из камерных симфоний Мийо – где он назвал ее музыку «счастливой»…)

Чтобы совсем уже довершить соблазнительную картину «испортившегося Берга», можно сопоставить две его песни, написанные в разное время на один и тот же текст: «Сомкни мои глаза» на слова Теодора Шторма. В первый раз (по разным данным то ли 1900-й, то ли 1907 год) получился восторженный порыв в до мажоре, с предельно естественным мелодическим дыханием у голоса и фортепиано. А вторая песня на те же слова (1925 года) – первый опыт Берга в области двенадцатитоновой серийности («додекафонии»). Это тоже небольшая пьеса: партия голоса изложена в нем явно по-инструментальному, со множеством угловатых скачков между крайними регистрами. Она, мягко говоря, не блещет мелодической выразительностью и кажется довольно вымученной. (В отличие от вокальных партий берговских опер и его концертной арии «Вино» на слова Бодлера 1929 года – тоже серийно-додекафонной.) Впрочем, ту же двенадцатитоновую серию, что и в песне, он использует спустя год в Лирической сюите – одном из самых глубоких своих музыкальных откровений. А в случае с песней речь идет скорее о подготовительном этюде, который похож на первый блин, получившийся комом… Так между этими двумя песнями создается символический контраст, подобный разнице между портретами «молодого» и «старого» Берга, поставленными рядом друг с другом…

На самом же деле сентиментальный образ «молодого композитора, испорченного Шёнбергом», едва ли убедителен. Ведь ростки будущей «атональной» диссонантности Берга можно найти даже в самых первых его сочинениях, когда он прибегает к сложным, многозначным гармониям. Их утонченный нерв, стремление «раздвинуть границы» и явная жажда искушения привели их автора сначала к Малеру и Цемлинскому, а потом и к Шёнбергу – который, очевидно, показал ему путь в том самом направлении, которое Берг интуитивно искал. Это хорошо слышно в Сонате для фортепиано, где жест, интонация и краска неоднократно выходят из привычных мажоро-минорных берегов и диссонансы сменяются не консонансами, а всего лишь более мягкими диссонансами – как если бы автор решил повысить градус напряжения вагнеровского «Тристана», но только без слов. И искал он, думается, как раз структурность, на которую ему не удавалось опереться прежде – и которой так не хватает некоторым его послевоенным подражателям из «новых экспрессионистов». Более того: в тот момент, когда молодые Берг и Веберн пришли к своему учителю, тот сам еще находился в поисках этого пути. Который они все обрели, можно сказать, сообща, коллективным разумом – подобно платоновской академии, переместившейся из Древних Афин поры расцвета в Вену начала ХХ века, последних «эллинистических» лет состарившейся империи.

Берг – однозначно не автор «искусства будущего». Он создатель рефлексирующий, подобный двуликому Янусу или Летучему голландцу, моряку-скитальцу, который отплыл от одного берега, но так сознательно и не причалил к другому. Когда этот корабль маневрирует немного назад, мы слышим в его музыке неожиданно «потеплевшее» дыхание романтических звучаний. А когда он велит своему кораблю продвинуться, наоборот, вперед, мы ощущаем некоторый налет рассудочной изморози, который позволяет нам говорить о «насиловании материала». Как это делает Берг не только в поздней песне «Сомкни мои глаза», но и в Камерном концерте (того же 1925 года) – наверное, наиболее «формальном» из берговских сочинений (невзирая на прекрасную медленную часть). Однако перед этим он создал не только «Воццека» (1914-1921), но и, вслед за Шёнбергом и Веберном, свои собственные шедевры в жанре «экспрессионистических пьес»: Пять песен с оркестром на слова Альтенберга ор. 4 (1912, по сути – «пять пьес для голоса с оркестром»), Четыре пьесы для кларнета и фортепиано ор. 5 (1913) и Три пьесы для оркестра ор. 6 (1915).

Здесь мы подходим, пожалуй, к одному из главнейших свойств Берга: к стремлению обрести «философский камень», сведя воедино оба магнитных полюса, к покорению которых он так стремился: рассудочное и чувственное начала своей музыки. Перефразируя Глинку, ему хотелось сочетать «узами законного брака» романтический жест и диссонантную сложность, опору на тональность и строгую серийную организацию тонов. На этом пути очень близко к Бергу подходит Брамс, чьи темы поздних сочинений (в Четвертой симфонии, в последнем цикле фортепианных интермеццо, в «Четырех строгих напевах») звучат словно «перевернутая» тема берговского Скрипичного концерта и которые он даже разрабатывает почти как звуковысотную серию. Но Берг делает следующий шаг – и выходит за границы, которые прежде останавливали Брамса.

Утопия остается всегда утопией, но она способна порождать энергию заблуждения, благодаря которой Колумб, собиравшийся плыть в Ост-Индию, открыл вместо этого Вест-Индию.

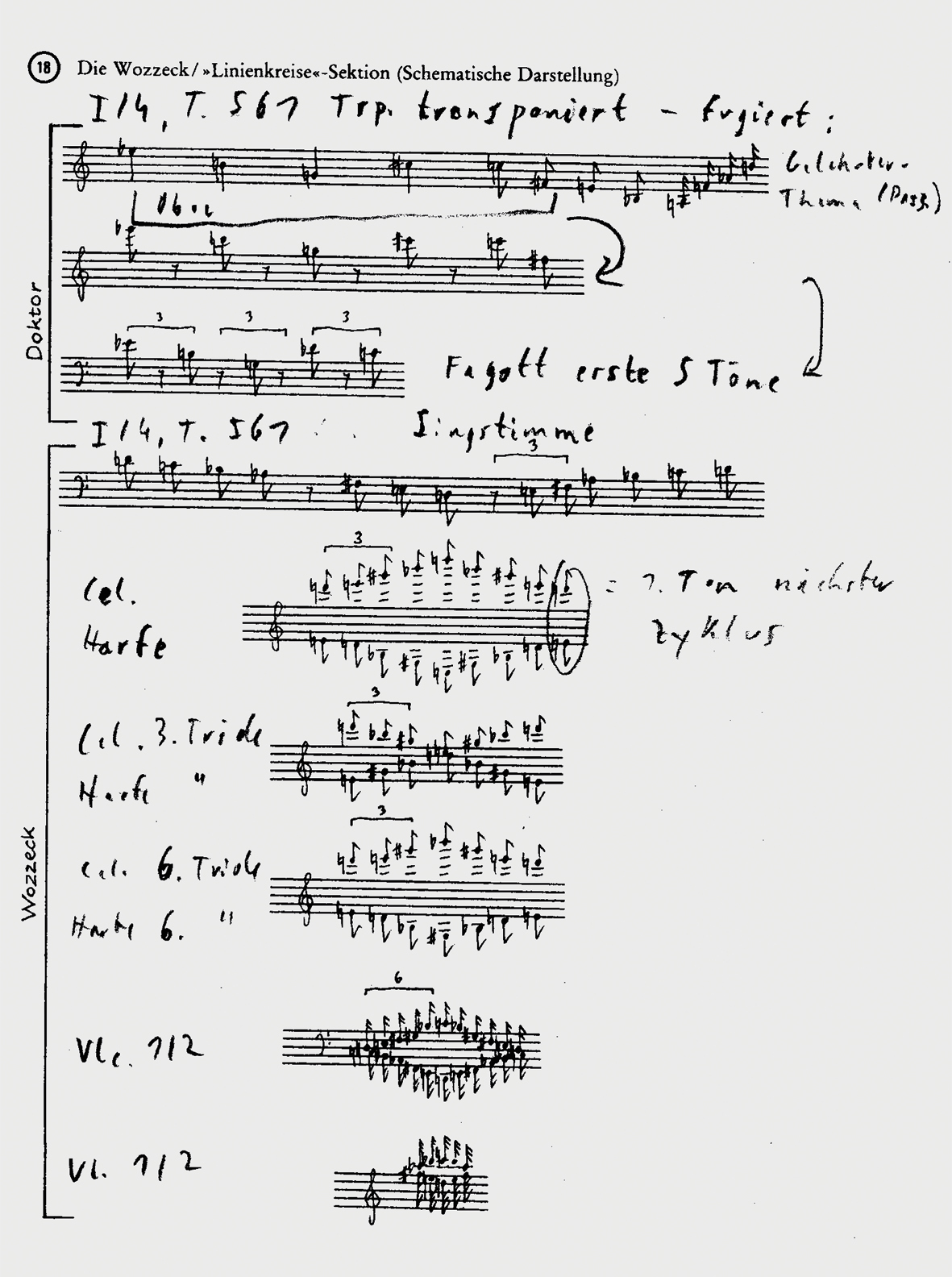

У Берга эта энергия проявляется в различиях между видимыми и скрытыми элементами музыки. Если посмотреть на его партитуры, мы часто находим в них несовпадения между желаемым и выполнимым: все эти «идеальные ноты» и «идеальные ритмы», передаваемые от одного инструмента к другому – словно это две разные руки у одного и того же пианиста. Пометки «ведущих» и «второстепенных» голосов, которые сложно определить с первого взгляда, не представляя себе структурных основ сочинения. Смены или наложения оркестровых тембров там, где музыкальные мысли сменяются или переходят одна в другую. (За это Адорно назвал Берга «мастером тонких переходов».) Не надеясь на исполнителя и слушателя, Берг очень часто размечает вехи своей музыки в виде специальных «дорожных знаков»: смен или колебаний темпа (фирменный прием у всех троих нововенцев!), специальных обозначений «люфтов» и цезур там, где требуется отделить одно построение от другого.

Более высокий уровень внешнего и скрытого у Берга – борьба между той формой, что автор внешне вменяет своему сочинению, и той, которая фактически воспринимается на слух. Ведь те жанрово-структурные маркеры, которыми он декларативно размечает все три действия своего «Воццека» («пять характеристических пьес», «пять частей симфонии» и «шесть инвенций»), видны лишь на бумаге: слух воспринимает не их, а большие динамические волны, сметающие эти внешние пометки, подобно морской волне, бьющей поперек доски для серфинга. Даже знаменитая двенадцатитоновая пассакалья в четвертой картине «Воццека» видна скорее в партитуре, чем слышна «непредустановленным» слухом. Впрочем, это понимал и сам автор: «Ни один из слушателей, как бы хорошо он ни был осведомлен о музыкальной форме этой оперы, <…> не обращает никакого внимания на различные фуги, инвенции, сюиты, сонатные формы, вариации и пассакальи, о которых так много написано». И добавлял: «Я никогда не ставил себе задачу реформировать структуру оперы через посредство “Воццека” <…> Я просто хотел написать хорошую музыку».

Это касается почти любого места в берговских сочинениях, где автор размечает партитуру «неоклассическими» ремарками. Ведь ни Гайдну, ни Моцарту, ни Бетховену не требовалось писать в своих сонатах и симфониях, где там экспозиция, разработка и реприза: они слышны благодаря музыкальному синтаксису. А у Берга необходимость исписывать свои партитуры подобными обозначениями выглядит как стремление рационализировать собственную фантазию, придавая ей эти внешние рамки.

К подобному «двоеженству» жеста и структуры приходит Берг и в обращении с организованной двенадцатитоновостью, когда к хорошо воспринимаемым на слух контурам своих музыкальных тем он подгоняет устройство лежащих в их основе звуковых серий. Другими словами об этом сказал Стравинский в «Диалогах» с Крафтом: «Формы Берга тематичны (в этом, как и во многом другом, он противоположен Веберну); сущностью его композиции является тематическая структура, и ею же обусловлена спонтанность его формы. Как бы ни были сложны, “математичны” его формы – это всегда “свободные” тематические построения, рожденные “чувством” и “экспрессией”».

Впрочем, есть у Берга и сочинения, где внешняя жанровая «сетка» оказывается, наоборот, попутным ветром для их восприятия. Лучше всего это проявляется в Лирической сюите для струнного квартета, где автор внешне намеренно «играет в жанр». (Под этой игрой скрывается, правда, некая тайная программа, речь о которой впереди.) Создав в шести частях сочинения целый «расходящийся веер» темпов и настроений, Берг дает нам услышать в них весьма подчеркнуто узнаваемые контуры сонатины, рондо, скерцо и так далее. Все нечетные части сюиты – подвижные, и каждая последующая быстрее, чем предшествующая; все ее четные части – медленные, по аналогичному принципу «замедления»; характер их настроения – от уравновешенного («жизнерадостного») до болезненно-эйфорического в первой, третьей и пятой частях; от созерцательно-влюбленного до депрессивно-опустошенного во второй, четвертой и шестой части соответственно. Формальные идеи Берга хорошо доступны слуху, когда они продиктованы самим материалом, а не симулируются задним числом. Как композитор Берг всегда выигрывает, когда доверяет своему нутру и приноравливает к нему формальную сторону своей музыки. Когда поступает наоборот – получается не всегда убедительно.

Самый глубокий уровень «скрытого» в музыке Берга – ее тайная программность. В склонности композитора к тайнописи ощущается и тяга к стилизованной игре, характерной для «аристократов духа» начала ХХ века. Трудно с уверенностью назвать именно Берга самым первым европейским композитором, который использовал в своих сочинениях музыкальные цитаты (их можно встретить и у более ранних его современников), но он стал первым придавать им роль особых посланий, чей смысл можно постичь из общего контекста явных и тайных отсылок, содержащихся в его музыке.

Эта сторона его творчества раскрылась по-настоящему лишь в 1970-е годы, когда Джордж Перл (американский ученик Кшенека и «музыкальный внук» Шёнберга) исследовал экземпляр партитуры Лирической сюиты (1926), в которой автор расшифровывает ее скрытый подтекст в письме своей тайной возлюбленной Ханне Фукс, замужней даме из Праги, с которой у него был роман в 1920-х годах. Истории этого романа и было тайно посвящено это сочинение. Разумеется, публикация подобных открытий была невозможна ни при жизни Ханны Фукс, ни при жизни вдовы композитора Хелены Берг – поэтому столь важные сдвиги в «берговедении» смогли произойти лишь после их смерти. Оказалось, что музыка этого произведения наполнена тайными посланиями и криптограммами и что ряд ее мотивов – не что иное, как инициалы-символы имен возлюбленных, зашифрованные в виде нот. («Ля» и «си-бемоль», в немецкой записи A и B – инициалы Альбана Берга; ноты «си» и «фа», H и F – инициалы Ханны Фукс.) В музыке Лирической сюиты полно и других скрытых знаков, понятных лишь посвященным. (Например, «звуковой портрет» пражской семьи Ханны Фукс во второй части.) Тайную программу сочинения подчеркивает программа внешняя: в четвертой части своего сочинения Берг цитирует тему из Лирической симфонии Цемлинского на слова Рабиндраната Тагора (то место, где звучат слова «Ты моя единственная»), а в последней (шестой) части ему удается вплести в звуки двенадцатитоновой серии «фирменный» лейтмотив из вагнеровского «Тристана и Изольды» – чтобы намек на тайную запретную любовь стал предельно ясным. (Опять же, для тех, кто мог о ней знать!)

Более того: весь медленный финал сочинения (Largo desolato – «опустошенное largo»), завершающийся, подобно гайдновской «Прощальной» симфонии, постепенным выключением-затиханием всех инструментов, оказался «песней без слов» (с воображаемой, виртуальной вокальной партией) на подразумевавшееся, но не опубликованное в партитуре стихотворение Бодлера De profundis (в немецком переводе Штефана Георге), в котором повествуется об одиночестве и опустошенности из-за несбыточной любви… Это стихотворение было вписано композитором в личный экземпляр партитуры, предназначенный той, кому это сочинение было тайно посвящено. В наши дни существует реконструированная версия этой части с вокальной партией, звучащей очень «по-берговски». Ее партитура даже выпущена в венском издательстве Universal Edition (в котором опубликованы все основные сочинения композитора). Лирическую сюиту Берга и раньше подозревали в скрытой «оперности» и «вокальности» (об этом писал еще Адорно, ученик Берга, а также другие люди, знавшие композитора), но лишь позднейшее открытие 1970-х годов расставило все окончательно и недвусмысленно на свои места.

Другим таким произведением стал Скрипичный концерт – сочинение, в котором берговская «криптофония» проявляется на самых разных уровнях. Здесь снова звучит символика имен как самого автора, так и умершей от полиомиелита восемнадцатилетней девушки Манон Гропиус,дочери вдовы Малера от ее последующего брака (с Вальтером Гропиусом), чьей памяти «ушедшего ангела» посвящено это сочинение – музыкальное переживание уходящей жизни и наступающей смерти. В нем также появляются цитаты, символизирующие оба этих начала: народный наигрыш-йодль из Каринтии (области в Альпийских горах, где Берг обычно проводил лето) как образ безмятежного детства – и тема баховского погребального хорала Es ist genug («Довольно»). Эти и другие музыкальные символы вплетаются в звуки двенадцатитоновой серии, на основе которой Берг строит свое сочинение. Сама эта серия, дающая возможность для множества тональных «выходов» и аллюзий, – невероятно емкая в своей внешней простоте формула, украсившая собой предсмертный опус композитора. В ней также скрываются знаки, постижимые лишь путем музыкальной каббалистики. Четыре ее последних звука содержат начальный мотив баховского хорала. Этот же мотив извлекается из четных нот среди первых восьми звуков, а оставшиеся в них нечетные ноты образуют звучание пустых струн скрипки – как символ детской первозданности, уничтожаемой смертью. Можно сказать, что в этой серии Берг обрел, наконец, свой «философский камень». Но она нужна ему здесь скорее как первичная точка отсчета и опоры, а не как самоцель. (Каковой серийная музыка сделалась для незадачливых эпигонов «второй венской школы».) Трудно предположить, чтó мог бы еще Берг придумать на пути «укрощения серийной техники», если бы прожил дольше. Иногда ангел смерти ударяет по устам, заставляя замолчать навсегда…

Берг вообще был скрытным человеком, очень болезненным и нерешительным. Его стремление к скрытости и скрытности выражалось в том числе и в его крайней суеверности. Будучи классическим интеллектуалом-декадентом начала ХХ века, он был весьма расположен к эзотерике и другим характерным проявлениям «аристократизма духа» своего времени. Этим объяснялась и его вера в мистику чисел – особенно в число 23, игравшее особую роль в его жизни. Многие из его сочинений были завершены 23-го числа того или иного месяца. А свой первый приступ астмы композитор перенес 23 июля 1908 года. Поэтому число это так часто лежит в основе пропорций формы его сочинений. Из них состоят, например, целые части или их важные смысловые разделы в Лирической сюите. Число 69 («трижды 23») было одним из любимых метрономных обозначений композитора. Еще одна тайнопись, понятная лишь посвященным, – но на этой скрытости / скрытности и было построено мироощущение Берга.

Его смерть наступила скоропостижно и неожиданно – так же, как когда-то и смерть Скрябина: от заражения крови. Умиравший Берг настолько боялся уйти из жизни в роковое для себя 23-е число декабря, что его родные переставили часы, чтобы они показывали уже наступивший следующий день. Уловка помогла: композитор пережил роковую дату и скончался 24-го – в канун Рождества 1935 года. Ему было всего пятьдесят лет.