История

История

Насколько Шёнберг ценил в своей жизни число двенадцать, настолько же он был ярко выраженным тердекафобом и боялся тринадцатого числа. Даже в названии так и оставшейся неоконченной оперы «Моисей и Арон» (в оригинале по-немецки – «Moses und Aron»), которую он рассматривал как свой magnum opus, он убрал из имени Аарона второе «а», чтобы общее количество букв оказалось не тринадцать.

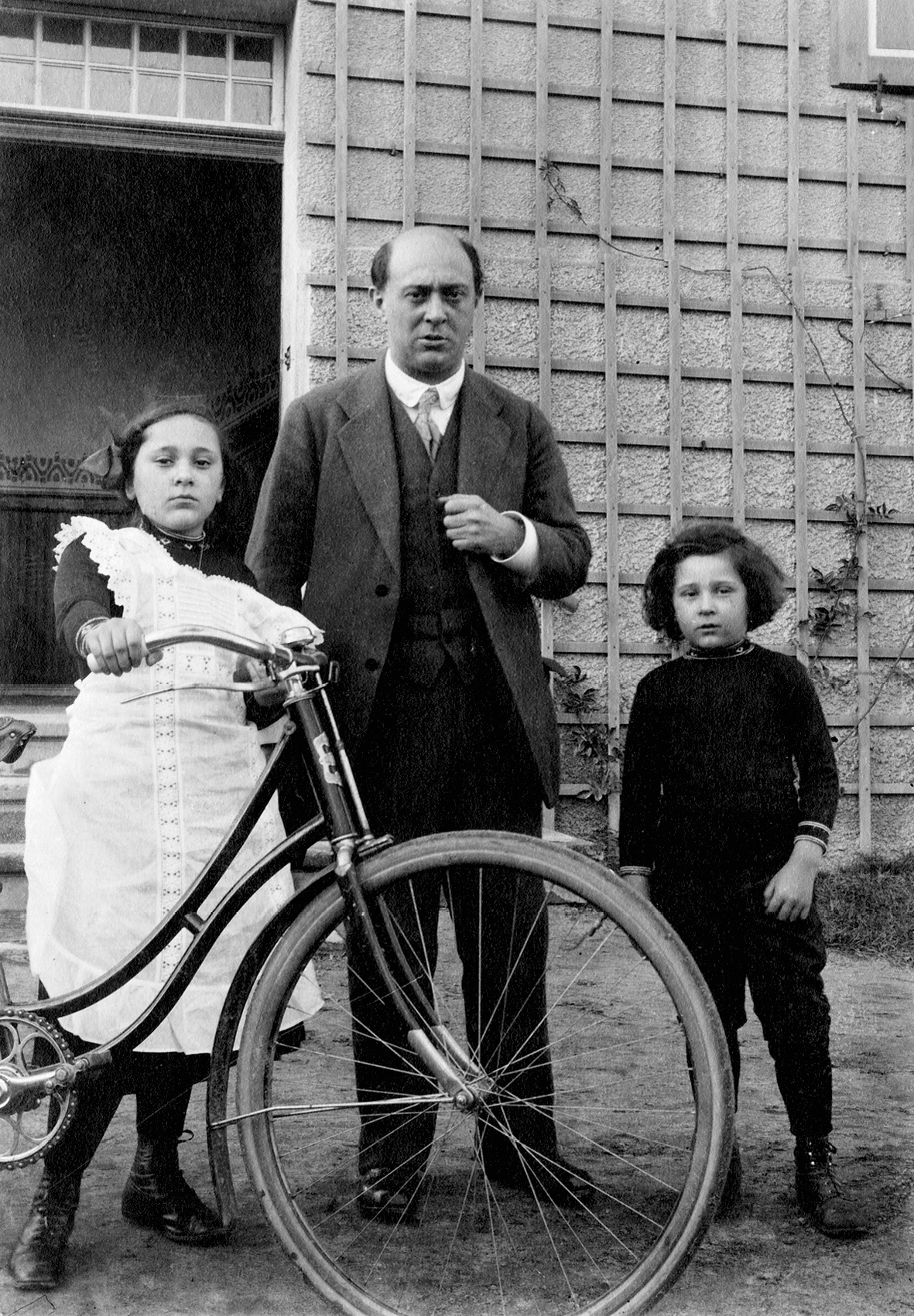

Как это уже случалось в творческих биографиях (в том числе и с учеником Шёнберга Бергом), опасное число сыграло в его жизни решающую роль: он родился 13 сентября 1874 года и умер тоже тринадцатого, ровно три месяца не дожив до 77 лет – возраста, когда ушел из жизни Гайдн, которого долгое время (хотя и не вполне достоверно) считали «отцом» венской музыкальной классики. Шёнберг же основал композиторскую школу, обеспечившую последний крупный взлет великой венской традиции. Ему довелось полностью пережить обоих своих любимых учеников – так что началась и завершилась эта школа музыкой самого Шёнберга.

Шёнберг – одна из самых обсуждаемых и «дискутируемых» фигур ХХ века. Степень его влияния на умы можно сопоставить, наверное, с Зигмундом Фрейдом. Названия таких сочинений композитора, как «Предчувствия», «Прошедшее», «Перипетия» (из Пяти пьес для оркестра), а также оперы «Ожидание», этой кровавой «монодрамы подсознания», словно извлечены из учения венского доктора о бессознательном. А также – с Эйнштейном (в том, что касается переосмысления важнейших закономерностей музыкального языка) и с Кандинским –художником, который в своих поисках «духовного в искусстве» шел буквально бок о бок с музыкальными поисками Шёнберга. В наши дни его произведения исполняются практически всюду, включая и Россию. Они в репертуаре у самых известных исполнителей – дирижеров, солистов и оркестров, которые стремятся не ограничивать свои выступления лишь «проходной» классикой. Их запросто можно найти на филармонических и оперных афишах в развитых странах мира, чья культурная политика не отдана на откуп менеджерам с их вечным «мы-это-не-продадим».

Шёнберг один из тех немногих, кто определил музыкальный ХХ век в самых основных его проявлениях – наряду с Дебюсси, а также Скрябиным, Стравинским, Бартоком или Мессианом. Можно по-разному относиться к тому, что сам Шёнберг называл «композицией на основе двенадцати тонов» (то, что в нашей стране чаще всего называют словом «додекафония»), тем более – к ее «серийному» методу (по словам его основателя, «на основе двенадцати тонов, соотнесенных только друг с другом»). Признаемся честно: не все сочинения Шёнберга написаны на одинаковом уровне (особенно как раз «серийного» периода). Среди его более чем пятидесяти опусов есть и такие, где «метод» побеждает музыку. И, судя по тому, как он стал побеждать музыку у многих, кто пользовался им уже после смерти его основателя, мы можем сделать вывод, что, возможно, и сам «метод» оказался всего лишь тупиковой ветвью музыкальной эволюции, а не «открытием, которое обеспечит господство немецкой музыки еще на сто лет вперед» (слова Шёнберга в частном письме, сказанные после того, как он завершил Сюиту для фортепиано – первое сочинение, написанное целиком в серийно-двенадцатитоновой технике).

Но дело не в «методе», а в звуковом открытии, которое Шёнберг совершил гораздо раньше. Состоит оно в том, что основой музыкального языка может быть не «тон», а «полутон» – чье звучание отличается гораздо более сильной остротой чувственности и экспрессии. Весь позднейший «метод» Шёнберга, собственно говоря, не более чем частное проявление этого открытия, которое само по себе правильнее всего было бы назвать «эмансипацией полутона». А не «эмансипацией диссонанса», как его именовал сам композитор, – потому что в музыке, которую он стал создавать примерно с 1908 года, диссонансы уже не уравнены («эмансипированы») с консонансами, а очевидно над ними преобладают. Можно сколько угодно говорить о сознательном развороте «в обратную сторону от серийности» у таких авторов послевоенной эпохи, как Лигети или Лютославский, о «возврате к консонансам» у композиторов времен музыкальной контрреформации 1970-1980-х годов, но, как бы ни различались их музыкальные миры в их самых зрелых проявлениях, ни один из них не смог бы сформироваться без опыта шёнберговской «эмансипации полутона» – включая даже самые китчевые проявления в музыке Шнитке.

Вопреки мифу о «головной» музыке Шёнберга, который был распространен и при жизни композитора, и гораздо позже (особенно он культивировался в официальном советском музыковедении), мы, способные воспринимать музыку слухом и сердцем, слышим острейший эмоционально-чувственный посыл в вокальных частях Второго квартета, в «Предчувствиях» и «Красках» из Пяти пьес для оркестра, в элегантных «венских» жестах Фортепианного концерта, в трагических вскриках «Уцелевшего из Варшавы». То, что этот посыл проходит у композитора через горнило серьезнейшей структурной работы, не являет собой ничего нового: все то же самое делали когда-то и Окегем, и Бах, и Бетховен, и Брамс. Их музыку в свое время кто-то тоже считал «головной»…

Когда господство соцреализма в СССР перешло в уже относительно вегетарианскую стадию (именем Шёнберга перестали пугать детей – точнее, взрослых, которых надо было прищучивать обвинениями в «формализме»), придворные советские музыковеды стали делить современную им западную музыку на «живую» и «мертвую» (последнюю они называли еще и «сухой» – почему-то не ставя ей в противоположность музыку «мокрую»!), Шёнберга полагалось проводить как раз по второму ведомству. Но чем больше смягчался идеологический диктат, тем снисходительнее начинали признавать «гуманистическое начало в наиболее удачных его работах», под последними подразумевая, разумеется, сочинения «антифашистской направленности» – «Уцелевшего из Варшавы» и «Оду Наполеону Бонапарту». Отдельные произведения Шёнберга звучали в СССР даже в 1960-1970-е годы благодаря не только энтузиастам вроде Алексея Любимова, Гидона Кремера или Олега Кагана (которым постоянно приходилось «бодаться» с советской культур-цензурой), но и вполне «благонадежным» музыкантам вроде Евгения Светланова. Однако возможность узнать мысли и взгляды самого Шёнберга – не в перетолкованиях идеологов «музыки сухой и мокрой» и даже не в интерпретациях знатоков, относившихся к его творчеству более чем лояльно, – пришла к отечественным читателям и слушателям лишь начиная с 2000-х годов, когда книги и сборники статей самого композитора стали публиковаться в русских переводах.

В энциклопедиях и справочниках советских времен Шёнберг упоминался часто как «австрийский композитор и теоретик музыки». Иногда второе определение ставилось даже перед первым. Столь нехитрым способом делался намек: мол, полноценный композитор не бывает одновременно еще и теоретиком. Хотя мы знаем, что музыкально-теоретические труды писали и Бах, и Рамо, и Чайковский, и Римский-Корсаков, а в ХХ веке помимо Шёнберга и его учеников – Барток, Хиндемит, Мессиан и другие (не говоря уже о послевоенном поколении композиторов, из которых только ленивый не спешил поделиться с миром теоретическими обоснованиями своего творчества, будь то Булез, Штокхаузен, Бернд Алоис Циммерман, Ксенакис, Лигети, Кейдж и прочая, и прочая). Но советским борцам с модернизмом надо было подчеркнуть эстетическую ангажированность основателя Второй венской школы (или «нововенской» – как ее упорно называли в СССР, желая подчеркнуть ее отличие от «венской классики»).

Одно из самых распространенных заблуждений, доживших до наших дней, – идея, будто бы Шёнберг сначала «придумывал» теоретические основы своей музыки, а уже только потом сочинял ее по самим же собой и созданным правилам. На самом деле все было с точностью до наоборот: своими теоретическими текстами он закреплял задним числом уже свершившиеся творческие факты. Еще большее заблуждение – придавать этим высказываниям некое вневременное абсолютное значение.

Шёнберговские принципы сочинения двенадцатитоновой серии, сформулированные в начале 1920-х годов (очевидно, под влиянием школьных правил контрапункта «строгого письма», придуманных за двести лет до того Йозефом Фуксом – и, как мы сегодня знаем, страдающих стилистической слепотой по отношению к подлинной музыкальной практике XV и XVI веков), мы можем воспринимать лишь как авторское обоснование задним числом звуковой эстетики Фортепианной сюиты или Духового квинтета – первых полностью серийных сочинений, написанных Шёнбергом в те годы (притом под явным неоклассическим влиянием!), – но не как указания самому себе и другим на веки вечные. В «правилах» говорится, например: избегать последовательностей нот по звукам трезвучия, чтобы они не довлели и не нарушали «равноправие» со всеми прочими нотами серии. Тем не менее одна из важнейших звуковых основ «Уцелевшего из Варшавы» (1947) – как раз именно звучание увеличенного трезвучия, которого автор не только не «избегал», но и сознательно использовал как центральный аккорд, образ и «нерв» всего сочинения. В 1920-е годы Шёнберг «приказал» самому себе избегать октавных удвоений (якобы с той же самой целью) – однако в будущем он преспокойно делал их, когда это было нужно, будь то Вариации для оркестра (1928) или «Ода Наполеону Бонапарту» (1942). Пример косвенного подтверждения сказанному – признание в одной из статей самого Шёнберга последних лет жизни: «Ныне я нахожу, что некоторые из правил, сформулированных в моем “Учении о гармонии”, слишком строги, другие же, напротив, излишни» («Оглядываясь назад / Моя эволюция», 1949).

Все то же самое относится и к выдернутым из контекста высказываниям композитора в частных письмах (написанных по определенным конкретным поводам), явно не предназначенным, чтобы высекать их золотом по мрамору («открытие, которое обеспечит господство немецкой музыки еще на сто лет вперед», «и в до мажоре можно сказать многое» и т.д. и т.п.), – фразам, которые гуляли по отечественным книгам и справочникам без всякого соотнесения с обстоятельствами и контекстом, в котором они были произнесены. (Столь же бездумно, подобно мантрам, цитировались и хорошо всем известные фразы Глинки и Чайковского о музыке, «которую создает народ», и о мелодии как о «душе музыки».)

Разумеется, Шёнберг – при всем огромном круге интересов, которые захватывали его в разные периоды жизни, – был в первую очередь композитором. Не «атоналистом», не «додекафонистом», а именно творцом музыки. Его язык развивался путем долгой эволюции, каждый этап которой приносил выдающиеся сочинения. Они имеют равноценные художественные достоинства вне зависимости от так называемых «периодов», к которым мы их причисляем. (Как и в творчестве вечного оппонента Шёнберга Стравинского. Равно как и у столь различных между собой художников, как Пикассо или Кандинский – последний из которых стоит ближе всех к Шёнбергу по направлению и результатам своих поисков.) Музыкально прекрасны такие сочинения Шёнберга, как «Просветленная ночь» (1899, особенно в версии для струнного оркестра 1917 года), Первая камерная симфония (1906), Второй струнный квартет (1908), Три пьесы для фортепиано (1909), Пять пьес для оркестра (1909), «Лунный Пьеро» (1912), Фортепианная сюита (1923), Вариации для оркестра (1928), Фортепианный концерт (1942), «Уцелевший из Варшавы» (1947), «De profundis» (1950, последнее завершенное сочинение композитора). Чтобы любить и ценить их, нам вовсе не обязательно знать, с помощью какой композиторской техники они написаны.

Лично мне никто в свое время так не помог в формировании моего отношения к Шёнбергу, как профессор Московской консерватории Людмила Кокорева, к которой я ходил на лекции по музыке ХХ века. Она сказала нам то, что я до этого не слышал ни от кого из своих учителей (цитирую по памяти): «Не ставьте искусственных границ между его периодами: воспринимайте его как композитора!». (Надеюсь, Людмила Михайловна прочтет эти строки и услышит в них мою безмерную благодарность за слова, вовремя попавшие на правильную почву.)

Верно, однако, и то, что Шёнберг всю жизнь тяготел к «обосновательству», учительству и наставничеству, стремясь быть законодателем и мессией. Он отличался беспокойным, по-видимому, обсессивно-компульсивным складом личности, характерным для людей, из которых при других обстоятельствах получаются политические лидеры и вожди народов. (Эти качества личности очень явственно просматриваются из писем Шёнберга.) Стремление не просто делиться открытиями, но и руководить, направлять и обращать в свою веру сделали Шёнберга одним из важнейших учителей в музыке ХХ века. Ни для кого из его учеников влияние учителя не сделалось столь последовательным и всеохватным, как для Веберна и Берга. Школа, названная впоследствии «второй венской», объединяла в себе черты не только частного композиторского класса, но и кружка, и платоновской академии, и апостольской общины, где отношение учеников к учителю носило восхищенно-апологетический характер.

Интересно вообще проследить путь, по которому развивался прижизненный культ гения в европейской музыке. Начался он с Бетховена, к которому современники относились как к живому жрецу искусства. И хотя сам Бетховен никогда не стремился к публичному поклонению своей персоне и к публичным декларациям своих воззрений, его творчество во многом изменило облик мировой музыки. Следующим таким человеком стал Вагнер – но в его лице мы сталкиваемся уже с амбициями вождя, всю жизнь стремившегося не только к преобразованию современной ему музыки и театра, но и к личному влиянию на общество (не стесняясь, когда это было надо, и политических интриг). Его воздействие было огромным, если не сказать колоссальным – однако все же не столь универсальным, как Бетховена, и, в отличие от последнего, оно имело столь же сильных художественных противников. Третьей такой сверхвлиятельной фигурой стал Шёнберг. Но это был с самого начала авторитет в масштабе всего лишь «круга единомышленников», несопоставимого с аудиторией Бетховена или Вагнера. Сообщество это многократно уступало численно превосходившему его недружественному внешнему миру: идеальная ситуация для сектантско-мессианского культа, с его эзотерикой причастности, посвященности избранных и гонимости.

Шёнберг прекрасно осознавал, что музыка его и его учеников не найдет «массового слушателя» и при всех своих учительско-миссионерских устремлениях не ставил задачи обратить в свою веру весь мир. Наоборот, по окончании Первой мировой войны он основал в Вене специальное Общество частных музыкальных исполнений (которое просуществовало всего лишь три года и вынуждено было прекратить свою работу из-за галопирующей инфляции), задачей которого было исполнять современную музыку для избранных, просвещая таким образом лишь тех, кто к ней сознательно стремится, и не допускать на эти исполнения «широкую публику» и критиков, которых интересует лишь скандал. Коренное отличие Шёнберга и его ближайших учеников от музыкальных деятелей времен после Второй мировой войны заключается в том, что никто из них не был демократом. Этим учительство Шёнберга принципиально отличалось от постановки «новой музыки» на поток – как это стали делать на фестивалях, мастер-классах и «летних курсах» (вроде Дармштадтских), финансируемых из государственных и общественных фондов, сознательной целью которых стало ускоренное привлечение к «новому» как можно большего числа аудитории. (Стремление, подчиненное скорее логике «законов Паркинсона» о потребности к саморасширению любой бюрократической системы, чем реальному желанию просветительства.) Создавая оперу «Моисей и Арон», Шёнберг, к тому моменту уже вернувшийся к иудаизму, вере своих предков, полностью отождествлял себя с ее главным героем, несущим заповеди Всевышнего не всем подряд, а лишь тем, кто прошагал сорок лет по пустыне, чтобы понять и воспринять слово Б-жье во всей его полноте, а не в виде истукана под названием Золотой телец.

Но известная поговорка гласит: «Мятеж не может кончиться удачей – в противном случае его зовут иначе». Мы знаем, что некоторые секты, зародившись много веков назад, распространились необычайно широко и в течение сравнительно короткого времени доросли до статуса великих священных традиций, принадлежность к которым возводилась (и продолжает возводиться) в ранг государственной политики многих стран мира. Влияние и масштабы распространения Новой венской школы в послевоенной музыке ХХ века выглядят гораздо скромнее. И тем не менее уже семьдесят лет назад продвижение ее открытий, находок и творческих методов в странах Западной Европы и Северной Америки стало принимать формы, похожие на то, как насаждалась в России картошка при Екатерине. (А в политически противостоящих западному миру странах Востока это же самое влияние считалось, наоборот, проявлением вольнодумства и нонконформизма.)

Следует напомнить, что Вена – далеко не единственное место, где Шёнберг собрал вокруг себя духовно близких молодых композиторов. Помимо венской школы (которая пережила, в свою очередь, две «вспышки»: в годы перед Первой мировой войной и в первые годы после нее) существовала также берлинская школа Шёнберга (с середины 1920-х до начала 1930-х), а также – его американская школа (после эмиграции от нацистов: с середины 1930-х годов до самой смерти ее основателя). Наряду с Бергом и Веберном, композиторами первой величины, которые учились у Шёнберга раньше всех по времени, следует назвать еще несколько весьма известных его учеников, чьи сочинения исполняются в наши дни. Например, Ханса Эйслера, Виктора Ульмана, Эгона Веллеса, Никоса Скалькоттаса, Лу Харрисона, Генри Кауэлла и вездесущего Джона Кейджа. (Среди берлинских учеников Шёнберга была и одна русская – Наталья Правосудович, родом из Вильно, перед этим в 1925 году окончившая Ленинградскую консерваторию у Глазунова, в один год с Шостаковичем. Рекомендацию к модернисту Шёнбергу она получила от своего учителя, ненавидевшего модернизм. Видимо, он дал ее своей ученице, только чтобы помочь ей выехать из СССР, куда она больше не вернулась.) У Шёнберга учились не только композиторы, но и другие выдающиеся музыканты: дирижер Отто Клемперер, пианист Рудольф Серкин, скрипач Рудольф Колиш, музыковеды Эрвин Рац и Ханс Штукеншмидт. «Музыкальным внуком» Шёнберга был Филип Гершкович – ученик Веберна и Берга, в самом прямом смысле слова «апостол» Новой венской школы в бывшем СССР. Но это уже другая история…

Музыка – далеко не единственная творческая область, в которой проявил себя Шёнберг. Он известен нам и как художник недюжинного масштаба. Время его занятий живописью было не столь долгим – это где-то 1906-1912 годы, период наиболее значительного перелома в его музыкальном языке. Работы, созданные им в то время, не уступают по силе и мастерству другим крупным художникам-экспрессионистам (Кандинскому, Явленскому, Францу Марку, Аугусту Маке, Марианне Верёвкиной), а где-то даже и превосходят их в экспрессии. Среди прочего он создал несколько хрестоматийных портретов – изображений себя самого, своего «духовного» учителя Малера и своего ученика Берга. Помимо музыки и живописи Шёнберг тяготел к разного рода изобретательству и усовершенствованиям. Живя в Берлине, он разработал новый (по его мнению, более совершенный) план городского метро и начертил его подробную схему. Ему же принадлежат изобретения новой игры в карты и новых, так называемых «коалиционных» шахмат, рассчитанных на четырех игроков за одной доской… С такой широтой интересов и увлечений Шёнберга можно было бы сравнить с людьми эпохи Возрождения наподобие Леонардо да Винчи. Потребность быть во всем на переднем крае, усложнять и усовершенствовать привела его, по-видимому, и к импульсу «двигать вперед» музыкальный язык – к чему он пришел, однако же, путем постепенной и не всегда сразу заметной эволюции.

«Слово “атональность” вы не имеете права произносить в училище!» – стращали нас когда-то консервативно настроенные учителя в Мерзляковке. При этом они даже не подозревали, что Шёнберг, которого принято считать изобретателем и главным змеем-искусителем этой самой «атональности», ненавидел это слово гораздо больше, чем они, и действительно считал, что его ни в коем случае не следует употреблять: «Музыкальная пьеса всегда будет тональной уже постольку, поскольку между звуками должна существовать связь, благодаря которой они <…> образуют последовательность, воспринимаемую в таковом качестве. <…> Связи эти могут быть смутными, малопонятными и даже вовсе непонятными. Но называть такое соотношение звуков “атональным” имеется столь же мало оснований, как и отношения цветов – “аспектральным” или “акомплементарным”. Такого противопоставления просто не существует» («Учение о гармонии», 1911).

Путь, по которому двигался Шёнберг, во многом отличался от привычного академически-консерваторского бурсачества, к тому времени прочно укоренившегося в странах Европы (включая и Россию). Этот композитор был во многих отношениях автодидактом-самоучкой. Брал частные уроки у Александра Цемлинского, на сестре которого впоследствии женился, – все, как в старые добрые «доконсерваторские» времена, которые породили почему-то гораздо больше музыкальных гениев, чем эпоха производства композиторов поточно-инкубаторским способом. Благодаря своей удаленности от консерваторского воспитания и его методов Шёнбергу удалось сохранить взгляд на музыку, не «замыленный» теориями, вложенными в готовом виде. Обладая мощным аналитически обобщающим умом, ко многим своим выводам он пришел вследствие собственного творческого развития и закрепления его результатов задним числом.

Все это еще раз говорит нам о том, что Шёнберг был прежде всего эмпириком, который двигался наощупь, а не заполнял готовые схемы. Именно факт само-ученичества помог ему впоследствии взглянуть недогматическим взглядом, пересмотреть и сформулировать на новом уровне прежние классические представления о важнейших элементах композиции – гармонии и форме. Понимание их Шёнбергом имеет столь же ключевое значение в наши дни, как и пересмотр Эйнштейном классических законов физики и механики. При этом Шёнберг никогда не мыслил свое творчество вне традиции венской композиторской школы, а также традиции, идущей от Баха и значительно более давних композиторов нидерландской (франко-фламандской) школы.

Вопреки ходячим заблуждениям о Шёнберге как о радикале-ниспровергателе, его взгляды на новое в искусстве были подчеркнуто эволюционистскими: «Не существует ни одного великого произведения искусства, которое не несет человечеству нового послания; не существует ни одного великого художника, который здесь терпит крах. Это кодекс чести всех великих в искусстве, и, как следствие, мы найдем во всех великих произведениях великих – Жоскена де Пре, Баха или Гайдна, или еще каких-то больших мастеров – ту новизну, которая никогда не исчезнет. Ибо: искусство означает Новое искусство». Другое место из только что процитированной статьи Шёнберга – по сути, изложение эволюционного процесса, приведшего его к музыке, основанной на преобладании диссонанса: «Секреты нидерландцев, абсолютно запретные для непосвященного, основывались на совершенном знании контрапунктических связей, возможных между семью звуками диатонической гаммы. <…> Но остальные пять звуков в эти правила включены не были <…>. В противоположность этому Бах, знавший больше секретов, чем имелось у нидерландцев, расширил эти правила таким образом, что они охватили все двенадцать звуков хроматической гаммы. Бах иногда так оперировал двенадцатью тонами, что возникает желание назвать его первым двенадцатитоновым композитором» («Новая музыка, устаревшая музыка, стиль и мысль», 1932).

Если искать наиболее спорное место в воззрениях Шёнберга, то их ахиллесова пята – незамутненная вера в прогресс музыкального языка, который совершается все время путем его постоянного усложнения. Эти воззрения убедительно обоснованы самим автором: в исторической перспективе музыка становилась «сложнозвучной» и диссонантной по мере того, как наш слух со временем делался способным улавливать все более высокие (а следовательно, все более диссонирующие) обертоны натурального звукоряда, – если проследить путь от Средневековья (с его господством диатонических церковных ладов) до музыки первых десятилетий ХХ века.

«Как показывает опыт, слушательская восприимчивость – не постоянная величина, не что-то раз навсегда установленное (к счастью); она постепенно приспосабливается к требованиям, которые предъявляет к ней развитие искусства. <…> Еще живы многие, кто может припомнить те трудности, которые уготовило им восприятие вагнеровских диссонансов. Малер, [Рихард] Штраус, Регер и Дебюсси, несомненно, еще недавно для многих были непонятными, тогда как сейчас – во всяком случае, в том, что касается манеры выражения, – уже кажутся естественными. <…> То, что поначалу казалось гармонически бессвязным, диким, запутанным, дерзким, эксцентричным и безобразным, сегодня воспринимается как прекрасное». Далее автор делает оптимистическое предположение: «Если представить себе, что слушательская восприимчивость в грядущие годы будет развиваться примерно так же, как в эти прошедшие, то, надо полагать, здесь тоже удастся прийти к чистому постижению изложенных мыслей и пониманию их красоты» («Проблемы гармонии», 1927).

Но «что-то пошло не так»: скорость усложнения музыкального языка ХХ века стала явно опережать пресловутую слушательскую восприимчивость. Возможности звукового и структурного усложнения музыки исчерпали себя примерно через пятнадцать-двадцать лет после смерти Шёнберга – если говорить именно о музыке звуковысотностей, а не двигаться дальше в сторону «эмансипации» звуковысотно-неопределенных звучаний (как это стали делать послевоенные авангардисты «второго поколения» вроде Хельмута Лахенмана или еще более поздние авторы электронных «конкретных», «шумовых» и т. п. композиций). Усложнение шло по нарастающей экспоненте, скорость которой оказалась немыслимой по сравнению с эволюцией музыки прежних времен. По мере нарастания «экспоненты» соответственно истончалась и аудитория музыки.

Идея «повинности» музыки непременным поступательным развитием, мягко говоря, не всегда убедительна. Между первостепенными композиторами ХХ века, писавшими либо «проще», либо «сложнее», нет той самой хронологической последовательности, которую Шёнберг выводил из идеи нарастания восприимчивости ко все более «диссонантным» обертонам. Неоспоримый факт, что рождение более «простого» модернизма Скрябина, Стравинского, Прокофьева, Хиндемита и других композиторов произошло на несколько лет позже, чем рождение «сложного» модернизма нововенцев. В 1899 году «Просветленная ночь» Шёнберга звучала заметно более традиционно, чем написанные в том же году «Ноктюрны» Дебюсси, и одновременно – гораздо более «современно», чем Третья соната Скрябина, написанная всего лишь годом раньше.

Однако со звуковой сложностью Шёнберга 1909 года (Три пьесы для фортепиано, Пять пьес для оркестра, опера «Ожидание») невозможно сопоставить ни одного из этих двух композиторов. Ее не превзойдут даже самые смелые находки «позднего» Скрябина (1910-1915) или самые радикальные по языку из фортепианных прелюдий Дебюсси (1910-1913). «Весна священная» Стравинского появится на свет тоже только в 1913 году – не говоря уже о «модернизме-лайт» Прокофьева (его Первый и Второй фортепианные концерты, Токката для фортепиано – все это тоже 1912-1913 годы). Лишь один Барток «созрел» практически синхронно с Шёнбергом, Бергом и Веберном.

Собственно, самый важный творческий шаг, который Шёнберг сделал в первом десятилетии ХХ века (и притом почти синхронно со своими учениками Веберном и Бергом!), – это логически неизбежный ход вслед за предельной гармонической насыщенностью Вагнера и Рихарда Штрауса, а также предельной структурной насыщенностью Брамса, которую можно сравнить с химически полностью насыщенным раствором. Если продолжать насыщать его и дальше, он начинает образовывать кристаллы. Этим «кристаллообразованием» как раз и стал выход музыкального языка нововенцев за пределы классико-романтических границ (то есть языка диссонансов, «повинных разрешением» в консонансы) – но с сохранением хорошо узнаваемого романтического жеста, метафорические отголоски которого можно услышать даже у Веберна. Те, кто этого шага не сделал и продолжал стоять на месте, остались на веки вечные «академистами»-охранителями. Другое дело, что, достигнув предельно насыщенного раствора, можно было сделать шаг и в другом направлении: будь то различные химические преобразования уже имеющегося «вещества» (как это стал делать Дебюсси), или в сторону уменьшения насыщенности «раствора» (как сделали разного рода «неоклассики»), или установления привычного вещества в не совсем привычный для него контекст (как сделал Малер, предвосхитив тем самым будущий «постмодернизм»).

Думается, причина, по которой Шёнберг стремился занять самый передний край на этом пути, объясняется факторами гораздо более субъективной природы. Он, с его беспокойным компульсивно-обсессивным складом личности, как никто другой, тяготел к экспрессивной диссонантности, которая, собственно, и сделала его «шёнбергом». (Здесь важна именно проинтонированность диссонанса: главная черта всех «нововенцев» – в отличие от современных им авангардистов-футуристов, которые кокетничают брутальностью своих диссонансов, но у них они не прослушаны и не «пропеты» изнутри.) Начиная с Трех пьес для фортепиано мы легко можем проследить у Шёнберга гармонии, которые носили для него явный характер звукового «фетиша». Звуковые пристрастия – вот что делает в первую очередь композитора композитором, а все теории – уже потом. Разговоры о том, что Шёнберг, мол, «хорошо начинал, пока не испортился» (а также о том, что он «испортил» своих учеников), не учитывают самого главного: того, что к своим музыкальным открытиям вся троица венских единомышленников пришла почти синхронно и что каждый из них двигался в эту сторону под влиянием внутренней потребности перейти Рубикон.

Интересно, что на этом пути Шёнберг заходил порой в области, к которым ни разу не вернулся впоследствии. Совершенно уникальны в этом отношении «Краски» – третья из Пяти пьес для оркестра, одна из самых тихих у Шёнберга (выдержанная целиком в объеме от тройного пиано до максимум меццо-форте – единственный короткий всплеск за все время!). Во всем его творчестве мы не встретим ничего похожего по созерцательной медитативности. (При том, что длится эта пьеса всего четыре с половиной минуты – лучшие сочинения Шёнберга чаще всего невелики по продолжительности.) Вся пьеса построена на постепенных едва заметных изменениях исходной звучности, которая, удивительно тонко балансируя на грани между «тональным» и «атональным», так мало похожа на гармонии других сочинений Шёнберга. Но еще более уникальна гениальная во всех отношениях находка – идея ее постоянных тембровых перекрасок, которые воспринимаются нами на слух как неразрывная последовательность-континуум. (Уже во второй половине ХХ века именно это слово –«континуум» – так любил использовать Лигети. По его собственным словам, шёнберговские «Краски» стали одним из тех сочинений, которые оказали самое решающее воздействие на его зрелый стиль и язык.) Прекрасная творческая находка, будучи использована Шёнбергом единожды, так потом нигде у него больше и не проявилась. Осталось лишь добавить, что вся магия звуковых красок, которую мы слышим в этой пьесе, подчиняется контрапунктическому принципу строго организованного канона между голосами, которые в них «рассредоточены»! Но ведь тому, кто любуется архитектурой собора или дворца, совершенно необязательно знать чертеж, лежащий в их основе…

Тем не менее для кого-то Шёнберг стал «ретроградом» еще при жизни. Как, например, для Булеза, который спустя полгода после смерти композитора разразился статьей с нагловатым названием «Шёнберг мертв» («Schoenberg est mort») – имея в виду вовсе не некролог, а желая таким образом заявить, что в своей «серийной технике» покойный был «обречен на неудачу», так как развивал он эту технику, мол, слишком «односторонне» (в отличие от Веберна, который начал включать в нее не только звуковысотности, но и другие элементы музыкального языка), а во всем остальном оставался устаревшим продуктом немецкого романтизма: поэтому, мол, сочинения Шёнберга «не имеют внутреннего единства». На сегодняшний день текст, написанный 26-летним молодым человеком с повышенным содержанием адреналина (и столь же высокими вождистскими амбициями, которые позднее превратили его в одного из влиятельнейших «крестных отцов» послевоенной музыки), остается забавным, хотя и малосимпатичным образцом прямолинейно-технократического мышления начала 1950-х годов. Вслед за Булезом нечто подобное тут же стал повторять и престарелый Стравинский, который, имея с Шёнбергом старые счеты (и будучи всю жизнь приспособленцем покруче «классиков советской музыки»), все последние двадцать лет своей жизни очень хотел понравиться молодому французу. Впоследствии Булез перестал быть столь категоричным в отношении Шёнберга, и к его несомненным заслугам дирижера и популяризатора музыки ХХ века относится исполнение всех важнейших его сочинений, написанных для оркестра, ансамбля и хора.

Стала ли музыка Шёнберга хуже от того, что что-то там такое в ней не имеет «внутреннего единства» с точки зрения сторонников звукоинженерного детерминизма? Нет, не стала. Пострадали ли от этого трагизм «Моисея и Арона», оглушающее отчаянье «Уцелевшего из Варшавы», философская рефлексия Струнного трио и Скрипичной фантазии, феерия звуковых и жанровых аллюзий Фортепианной сюиты или Вариаций для оркестра? Нет, не пострадали. Зато, когда спустя шестьдесят пять лет после смерти Шёнберга ушел из жизни автор не столь оригинального некролога, только ленивый не вывесил в соцсетях транспарант «Boulez est mort». (Лично я этого не сделал просто потому, что предвидел: подобных откликов будет и без того немало. «Мыши кота хоронили»…)

Шёнберг не «мертв» – просто он всю жизнь был и оставался самим собой, таким, каким он был: Шёнбергом. «Воспринимайте его как композитора!» – хочу я снова напомнить замечательные слова, услышанные мной когда-то в юности.

Альме Малер-Верфель1

Траункирхен,

5 июля 1922 г.

Дорогой, высокочтимый друг,

я, несомненно, доказал, что я не формалист в вопросах состава и допускаю возможность транспонирования некоей идеи. Однако исполнять «Пьеро» без декламации, но с танцем – значит, по-моему, заходить все же слишком далеко. Не думаю, что я веду себя как педант, хоть и не могу выдвинуть против такой транскрипции более веских возражений, чем против любой другой. Впрочем: такое симфоническое переложение должен был бы сделать я сам, с тем чтобы самому им дирижировать. Ибо в таком деле все должно быть в одних руках! Но заниматься этим у меня нет желания. Уж скорее я написал бы для Мясина что-нибудь новое, хотя и не сейчас. Если Мийо хочет, чтобы я приехал в Париж, то подходящим поводом тому было бы исполнение «Ожидания» или «Счастливой руки». Этими премьерами должен был бы дирижировать я сам.

Буду тебе очень признателен, если ты передашь ответ «по инстанции». Я боюсь сделать это слишком недипломатично и не хочу обидеть Мийо, который по-человечески очень мил.

<…>

Арнольд Шёнберг

Вильгельму Фуртвенглеру2

Рокбрюн-Кап-Мартен,

21 сентября 1928 г.

Многоуважаемый господин Фуртвенглер,

сегодня я написал последний такт партитуры [Вариаций для оркестра] и спешу сразу же ответить на Ваше письмо. Мне осталось еще только проверить партитуру и переснять ее. Надеюсь, дней через пять-шесть я смогу Вам ее послать.

Берлинское исполнение будет первым, и мне очень приятно доверить его Вам. Сочинение длится – смотря по тому, удастся ли взять «полные» темпы, а это ведь зависит от оркестра –минут 12–15 (к сожалению, у меня нет здесь метронома, чтобы определить точнее), причем сюда, пожалуй, не входит время на ritardandi и т.п. Что касается Венского филармонического, то я, во избежание возможного недоразумения, хотел бы сразу предупредить: мне придется поставить филармонистам одно условие, в зависимости от соблюдения которого я буду решать, давать ли им сочинения для исполнения или нет. Ограничусь намеком! Пусть сначала возместят ущерб, искупят свою вину, прежде чем можно будет говорить о дальнейшем.

Мне, несомненно, нет нужды просить Вас рассматривать этот вопрос совершенно безотносительно к Вам. Но Вы, конечно, понимаете, что та большая обида, которую филармонисты нанесли мне как раз в годы моей самой тяжелой борьбы, не может оставаться неискупленной!

Еще одно слово о Вариациях для оркестра. Мне кажется, это сочинение не представляет чрезмерных ансамблевых трудностей. На мой взгляд, в данном отношении оно легче, чем, например, «Лунный Пьеро» или «Ожидание». Зато отдельные голоса большей частью оченьтрудны, так что качество исполнения здесь будет зависеть от того, как получатся именно они. Тут я рекомендовал бы нечто такое, что Вы, по всей вероятности, давно уже практикуете сами и что, наверное, поняли раньше меня: как я убедился, в таких случаях очень полезно бывает задолго до исполнения прочитать сочинение с оркестром. Тогда каждый видит, над какимиместами ему придется поработать, и делает это. А мне кажется, эта вещь инструментована так (по крайней мере, я к этому стремился), что она должна звучать, если написанное мною музыканты играют точно.

Итак, через несколько дней.

Арнольд Шёнберг

1 Шёнберг, Арнольд. Письма к музыкантам / сост. и публ. Эрвина Штайна. – 2-е изд. на рус. яз., исп. – СПб. : Композитор, 2008. – С. 106.

2 Там же. С. 191.