Презентации

Презентации

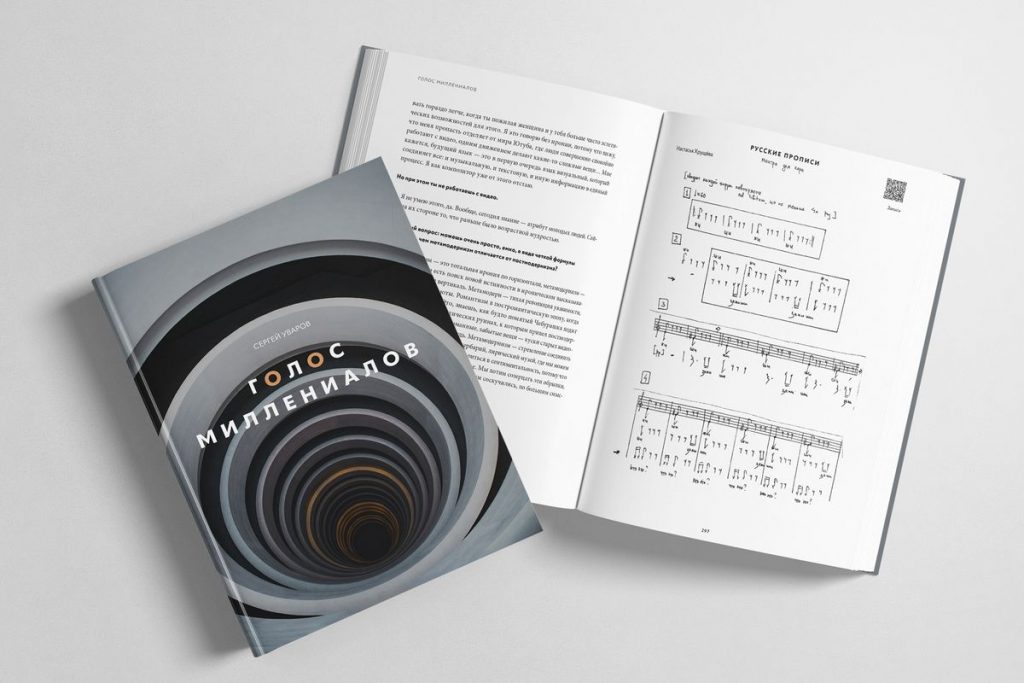

Книгу Сергея Уварова «Голос миллениалов» по праву можно назвать событием. Не только потому, что в ней представлены интереснейшие материалы о двенадцати российских композиторах, чье творчество мало известно широкому кругу читателей и слушателей, но прежде всего потому, что автору удалось — пожалуй, впервые в отечественном музыкознании — определить и обобщить наиболее характерные черты творческого сознания нашей современности. Это тем более ценно, что музыкальное искусство двух десятилетий XXI века отмечено встречностью самых разных стилистик и концепций, их, казалось бы, несовместимостью и невозможностью сведения к доминирующему направлению, как это было, например, в середине XX столетия, когда флагманом времени являлось искусство Карлхайнца Штокхаузена, Пьера Булеза, в советской России — Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной, Альфреда Шнитке.

Миллениалы (как называет Уваров молодых композиторов, чье творчество заявило о себе в 2010-х годах) оказались в непростой исторической ситуации. Казалось бы, родившиеся во второй половине 1980-х или в начале 1990-х, в юности они не ощутили идеологического прессинга, свойственного СССР; по сути, это первое поколение новой России, свободной от догматизма и жесткой цензуры. Российские миллениалы начали свою профессиональную деятельность во второй половине «нулевых», то есть, условно говоря, в эпоху стабильности. Самое время для свободного творчества. Однако поколение Интернета оказалось застигнутым врасплох: свобода действий, широта информированности… Как ориентироваться в этом пространстве вседоступности?

Прав Уваров, когда пишет: «Ко второму десятилетию XXI века сложилась уникальная ситуация: вся ранее написанная музыка — от Перотина до Мартынова, от григорианского хорала до рок-импровизаций — оказалась в равной степени доступной самой широкой публике. Следовательно, весь этот массив информации стал нашей повседневной культурной средой, и все пласты этого массива для нас в равной степени современны, поскольку они “живут” здесь и сейчас». Где, в таком случае, точки отсчета, когда речь идет о творчестве? Выходит, обретенная свобода — что-то вроде фантома свободы, а само понятие современности расплывчато и безбрежно. Парадокс здесь очевиден.

Парадоксально и то, что, как замечает автор, «мы впервые не сможем ответить на вопросы, ключевые для определения вклада любого поколения в историю музыки: что нового они сделали? в чем заключается их новаторство?». Вопрос новаторства неоднократно возникает в книге –и в беседах с миллениалами, и в талантливо написанных авторских эссе. «Может быть, новаторство перестало быть необходимым потому, что сама история музыки “спрессовалась” в единый слой, где уже невозможна эволюция в традиционном понимании?» — задается вопросом автор. Его реплика «Новаторства как сверхцели больше нет», на первый взгляд, тоже кажется парадоксальной. Но парадокс ли это?

Поколение миллениалов — условно говоря, дети постмодернизма. Заявивший о себе еще в 1970-е годы, постмодерн обрел статус доминирующего направления эпохи. В определенном смысле диалог с прошлым и принципиальный отказ от стилистической цельности как раз и стал новаторским прорывом. Вспомним: в основе архитектуры Чарльза Мура, изобразительного искусства Роберта Раушенберга и Энди Уорхола, знаменитой третьей части Симфонии Лучано Берио, названной Шнитке «коллажным скерцо», поставангардных опусов Валентина Сильвестрова и фортепианных сочинений Александра Рабиновича-Бараковского лежал принцип цитатности и использование чужого материала как своего. Тогда полистилистика постмодерна воспринималась как вызов, как эпатаж. Но это уже история, и молодое поколение наших дней воспринимает экстремальность постмодерна как привычную данность.

Автор пишет: «Сегодня мы оказались в ситуации, когда никакое звучание, никакой инструмент или форма взаимодействия с ним не воспринимаются как нечто принципиально новое. Любой кластер, созданный с использованием самых современных электронно-шумовых средств, не более “инновационен”, чем простое трезвучие, взятое на фортепиано. Вопрос только в контексте и смыслах, которые за этим стоят. В обоих случаях они могут быть новыми и старыми, и в обоих случаях неизбежны параллели с прошлым — более или менее далеким». Так или иначе, этот ключевой тезис резонирует в интервью Уварова с двенадцатью героями, представленными в книге.

Как можно судить по высказываниям композиторов, равно как и по комментариям автора к их сочинениям, все средства выразительности, даже стили, унаследованные из прошлого, в равной степени для них приемлемы, будь то барочный стиль Генделя в «Музыке на замерзшей воде» Дениса Писаревского, средневековая фламандская баллада в хоровом сочинении Константина Комольцева или его же архаическая стилизация под ренессансный мадригал Джезуальдо, «породненный» с радикальным поп-культурным жанром нойз в сочинении «Письмо 9».

Вообще, полижанровость, смешение разного и, казалось бы, несовместимого — излюбленный стилевой прием миллениалов. Например, балет Мурата Кабардокова «Волшебник страны Оз», где поставангардная минималистская фактура струнных и фортепиано сочетается с артхаусными электронными ритмами и медитативным эмбиентом, или мюзикл Эльмира Низамова «Алтын Казан» с аллюзиями на бродвейские мотивы, расцвеченные национальной татарской интонационностью, где классический оркестр вступает в диалог с джазовым ансамблем. Миллениалы бескомпромиссны в едва ли не шоковом смешении инструментария. Яркий пример — симфоническая фантазия Николая Михеева «Таас Хайа» с подзаголовком «этно-симфо-рок». Шаманские бубен, колокольчики и варган, включенные в партитуру стандартного состава оркестра, вместе с попсовыми ударными и электрогитарой образуют экзотический микст классической, фольклорной и электронной сонорики.

Отказ от жанровой целостности, амбивалентность композиционных средств — вообще свойство музыки миллениалов. Отсюда и влечение к мультимедийности, перформативности (например, в аудиовизуальных композициях Николая Попова или в сочинениях Александра Хубеева «Призрак антиутопии», «Остров Возрождения: Песня мертвого города», в кантате-представлении «Хармсфония» Писаревского). Перформанс, парадоксальная театрализация, игра в стили здесь наиболее предпочтительны и создают условия, при которых так называемая «традиционность» жанров оказывается на обочине. Привычные оценочные критерии музыкального лексикона здесь более не работают, о чем неоднократно высказываются и сами авторы сочинений.

Проще всего было бы классифицировать стихию парадоксов миллениалов как эклектику, свойственную культуре нашей эпохи в целом. Но точнее было бы сказать о своеобразной плюральности, сознательно избранной, даже культивированной миллениалами. Они свободно чувствуют себя на бескрайней территории современного искусства, где никаких границ уже не существует.

Но есть еще одно обстоятельство. Если учесть, что творчество миллениалов совпало с метамодерном, пришедшим на смену постмодерну, тут всё становится на свои места, всё оправданно. Неслучайно одним из главных героев Сергея Уварова является Настасья Хрущева, автор книги «Метамодерн в музыке и вокруг нее». В диалоге с Уваровым Хрущева высказывает следующую мысль: «Метамодерн использует простые обороты, принадлежащие всем интонации, работая с уже переработанным и сообщая этому переработанному новое — вертикальное — измерение. Мне кажется, метамодерн перемалывает все явления культуры, и мы уже можем работать с чем угодно». Да, именно в ракурсе метамодерна можно рассматривать многие сочинения, представленные в «Голосе миллениалов», в том числе радикальный метамодернистский опус Хрущевой «Русские прописи», сочинение Марка Булошникова «Песня сторожа», изобилующее неявными отсылками то к Баху, то к Вагнеру; именно метамодерн с характерными для него «постиронией» и «новой искренностью» преломляется в парадоксальном юморе сочинения Романа Цыпышева «Теория Дарвина», в тонкой аллюзивной сонорности пьесы для виолы да гамба и электроники Анны Поспеловой «Bzzz» (все эти сочинения, равно как и пьесы остальных восьми героев, представлены в книге в виде полных партитур и QR-кодов с ссылками на записи).

Главный аффект метамодерна, по мнению Хрущевой, — это ностальгия, «тоска по утраченному аналоговому и раннекомпьютерному миру, причем объектом ностальгии такого типа (ностальгии эпохи больших скоростей) может быть и совсем недавнее прошлое». Можно было бы согласиться с оптимистическим заключением Хрущевой — «метамодерн как бы являет собой новую экологию искусства». Однако вникнем и в слова Уварова о доступности всей истории музыки, когда современный композитор может «свободно взаимодействовать с любым ее периодом, но не может двигаться вперед, потому что никакого “вперед” в привычном “эволюционном” смысле больше нет».

Но если это так, не является ли вывод Сергея Уварова констатацией глубокого кризиса музыкального сознания, отраженного в творчестве миллениалов? Вроде бы, да, именно кризис. Однако вспомним некоторые исторические вехи художественной культуры. Еще в XV веке утонченное искусство Ars subtilior символизировало собой музыкальный маньеризм и декаданс средневековой музыки, но именно Ars subtilior стал предвестником искусства раннего Ренессанса; клавирные сочинения К. Ф. Э. Баха и его младших современников воспринимались на исходе барокко как распад барочного стиля, хотя именно музыка сына великого Баха предвосхитила романтизм; архитектурный эклектизм позднего XIX века привел к новому общеевропейскому «стилю модерн». Известно, что атональность раннего XX века, понимаемая современниками молодых Арнольда Шёнберга и Антона Веберна как кризис романтической эпохи, привела к рождению додекафонии и сериальности, и это был очередной революционный виток музыкального прогресса. Наконец, движение от авангарда второй волны (Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен) и абстрактной живописи (Марк Ротко, Джексон Поллок) к поп-арту Энди Уорхола и минимализму Стива Райха, Филипа Гласса, Арво Пярта… По сути, речь идет об исторической смене парадигм. Следовательно, творчество миллениалов — это тоже переход к новой музыкальной парадигме? Почему бы и нет. Но что же станет такой новой парадигмой?

По убеждению Хрущевой, метамодерн — это эпоха, в которой мы открываем для себя сентиментальность и приучаемся работать с ней: «Мы снова узнаем себя в романтизме, находим ключи к нему. … Мне кажется, что сегодня от нас максимально отдалился постмодернизм и второй авангард. А романтизм, наоборот, приблизился». И действительно, разве не ощутимы тяготения к Шуберту, к Чайковскому в сочинениях Низамова с аллюзиями на «Зимний путь», «Времена года», или Фортепианный квинтет Кабардокова, выдержанный в стилистике позднего романтизма, или же опера Михеева «Юко и Анэкэ», где стилевые принципы сближаются с оперным жанром XIX века? Знаменательна фраза Комольцева: «Хотелось бы двигаться в сторону интуитивности, сердца, души». И именно метамодернизм выражает стремление соединить «забытые вещи» в некий «лирический музей»: «…мы можем любоваться ими уже без опасности удариться в сентиментальность, потому что в руинах она невозможна в прямом виде. Мы хотим созерцать эти обрывки, приметы старой культуры; мы снова по ним соскучились, по большим смыслам» (Хрущева).

Может, мы действительно стоим на пороге романтизма, какого-то нового, неведомого — метаромантизма? Даже если это парадокс, он обнадеживает.