Персона

Персона

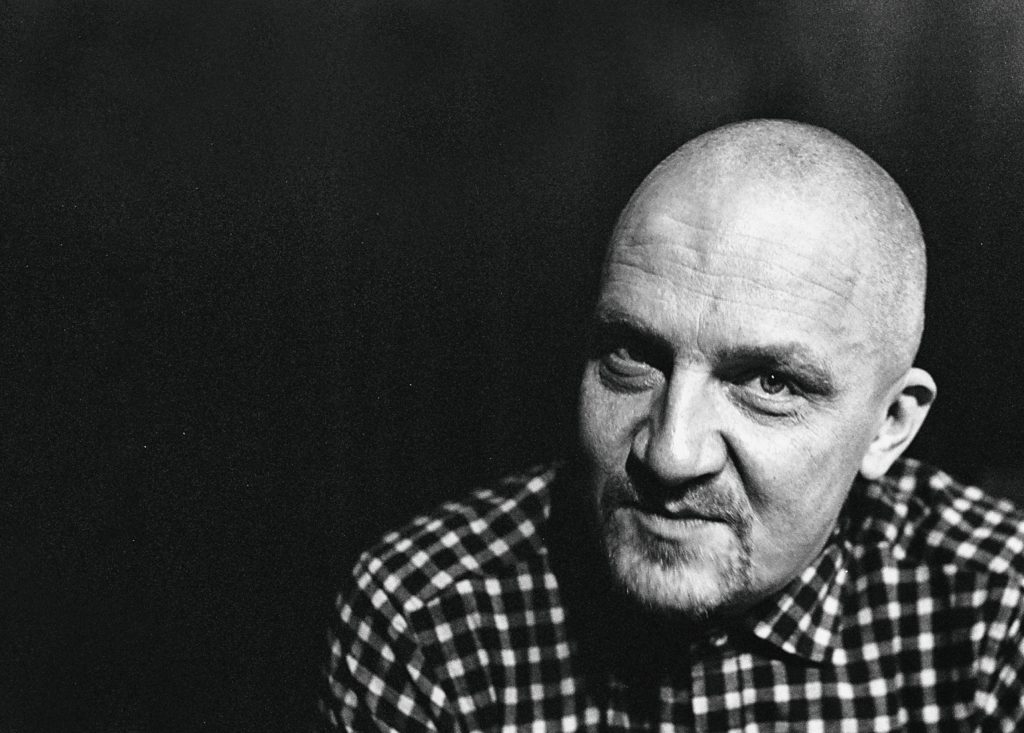

Алексей Сысоев известен участием в создании оперного сериала «Сверлийцы», в 2020 году в рамках программы «Русская музыка. 2.0» им написано, пожалуй, самое необычное по музыкальному языку произведение – Don’t Whistle, Masha! («Не свисти, Маша!»).

В интервью Елене Черемных (ЕЧ) Алексей Сысоев (АС) рассказал, почему ему важно избегать правил и для чего снимает фильмы на восьмимиллиметровую пленку.

ЕЧ Как написал кто-то из твоих российских коллег, у тебя музыки «больше, чем у всех вместе взятых». При этом очевидна лабораторность твоих сочинений и категорическая неслиянность с любыми «традициями». Почему и когда это началось?

АС Начинал я с джаза, который и был для меня «традицией». В какой-то момент стало важно уйти от этого. На фоне джазовой практики академическая музыка казалась отдушиной, куда можно было, наконец-то, нырнуть, спрятаться, замаскироваться от джазовых правил. А они мне надоели, потому что я ходил на работу, как на завод. Об искусстве в таких обстоятельствах не могло быть речи. Первые годы в консерватории стали для меня движением в сторону мира, свободного от того, чем я занимался до этого. Но маятник быстро качнулся: я понял, что и в консерватории нахожусь внутри замкнутой системы правил. Параллельно возникло ощущение, что не стоит все воспринимать так, как тебе это преподносят. Стало ясно: всему и везде должна существовать разумная – или безумная – альтернатива. Это раз.

Теперь два. Так случилось, я – человек очень упрямый. Когда мне говорят «делай так», я обязательно должен сделать что-то совершенно иное. Не то, что я это делал кому-то назло или демонстративно, я очень неконфликтный человек. Но в консерватории во мне затаилось некое чувство… Даже не знаю, как его описать… Есть категория людей, которые стремятся избежать контактов, стремятся от всего как-то незаметно скрыться, ну, или слиться. Вот я отношусь к таким людям, которые ищут альтернативы просто для того, чтобы существовать в собственном мире. Поэтому в последние годы в консерватории, как и какое-то время после выпуска из нее, я стал сосредоточенно искать пути и формулировать условия вот этого своего «альтернативного мира».

ЕЧ Чему твой мир должен был быть альтернативен?

АС Всему тому, что видел вокруг. А видел вокруг конкретные вещи. В той же консерватории у нас была вполне традиционная кафедра сочинения. С другой стороны, там происходили какие-то внутренние раскачки. На меня большое влияние оказала деятельность Владимира Тарнопольского, который устраивал фестиваль «Московский форум». Как говорили обо мне в консерватории, я – человек с подозрительным музыкальным прошлым. Добавлю: с черным прошлым! Я учился в музыкальной школе по классу кларнета и просто ненавидел музыку. Может быть, повинна наша специфика образования… А родители мои ходили слушать джаз в ДК ГПЗ. В советское время это был Дом культуры, где существовали абонементы: кино, театр, что-то еще. Джазовый абонемент вел критик Аркадий Петров. И родители меня уговаривали: «Ну сходи!» Но я ни в какую, поскольку презирал музыку (а мне было лет семь).

Потом меня отправили в пионерлагерь, где все было ужасно, но однажды на дискотеку приехали какие-то лабухи, игравшие песни Boney M и «Машины времени». И я восхитился, впервые услышав живьем такое: «Вот он какой джаз, оказывается!» Приходит осень. Сентябрь. Первый концерт джазового абонемента. Никто не знает, какие артисты, какая программа. Я пошел с родителями и попал сразу на Трио Ганелина. Это не дало прямых ростков, но снесло мне крышу на всю жизнь. До сих пор помню эту «картинку» на сцене: рояль, куча саксофонов, ударная установка. Это будоражило воображение, я уж не говорю про музыку, которая, казалось, прилетела с другой планеты.

ЕЧ Для кларнетиста ты очень хорошо владеешь фортепиано.

АС В девятнадцать лет после того, как поучился в техническом вузе, стал наверстывать какие-то вещи, включая фортепиано.

ЕЧ В каком техническом ВУЗе учился?

АС Сначала в МИРЭА, потом – в Автомеханическом (МАМИ). Чувствовал себя ни там, ни сям не на своем месте. Решил, бросив ВУЗ, подготовиться и поступить в московский колледж «Москворечье» (Московский колледж импровизационной музыки). Буквально на следующий год этот колледж попал в категорию «среднего специального образования». Лишь благодаря этому я потом много лет спустя смог поступить в консерваторию. Туда же без среднего специального никак. Студентом консерватории я стал в 31 год. Перед поступлением, конечно, усиленно готовился по теоретическим дисциплинам. Это был ад. Но мне сказали: «Вы тот человек, который впервые за три месяца усвоил такой объем знаний!» Незадолго до этого я не знал, что такое двойная доминанта. По специальности я попал к Татьяне Алексеевне Чудовой – она прекрасная, такая открытая! Как-то поставил ей компьютерную запись струнного квартета. Я его написал, когда занимался джазом. Получился какой-то дрянной Хиндемит. Но она меня успокоила. Это было важно. Я-то был готов в обморок упасть, думал, я здесь последний бездарь…

ЕЧ …зато теперь – и член жюри «Золотой Маски», и мастер на «Композиторских читках» и на Международной академии молодых композиторов в г.Чайковском. Если бы в твои консерваторские времена существовали такие дела, они бы тебе что-то дали?

АС Конечно. Тогда же зарубежные композиторы только начали к нам приезжать, это бывало довольно редко. И потом как студент я не мог себе позволить, расталкивая других локтями, с партитурой под мышкой доставать Тристана Мюрая или Филиппа Юреля на мастер-классе. Подобные встречи вообще носили факультативный характер. Никто тогда не предвидел и не мог предвидеть композиторского бума.

ЕЧ И все-таки он случился… Какие симптомы его подтолкнули?

АС Могу сказать о времени, когда интернета еще не было, современные партитуры было негде взять. А потом образовалось сообщество в «Живом Журнале» – newmusic.ru, где стали выкладывать ноты и музыку. Это делали мы сами. Мы – я имею в виду композиторов моего поколения, можно сказать, некоего общего круга: Гоша Дорохов, Леша Наджаров, Володя Горлинский, Коля Хруст. Все мы воспитаны, в общем-то, сами собой. Таким образом, «авторы» этого небольшого композиторского ренессанса – мы сами. Ибо ренессанс стал возможен благодаря свободной информации в сети. Сейчас источников столько, что голова идет кругом. У меня на «листе ожидания» терабайт музыки. И мне важно что-то из этого запоминать, как-то ориентироваться, систематизировать впечатления.

ЕЧ Вот для чего ты выкладываешь на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежемесячные рейтинги «10 лучших от Сысоева»?

АС Да. И это очень здорово: я чувствую себя эволюционирующим слушателем. Если мне консерватория и помогла, то именно тем, что как-то научила методическому подходу к музыке. В таком подходе есть ясность, особенно необходимая после того, как из-за постоянного стресса студенческий мозг приходит в негодность. Аналитическое слушание и саморефлексия не из-под палки возвращает их в норму. К тому же мне очень помогла практика написания кандидатской диссертации. Это действительно суровая, но полезная школа мысли.

ЕЧ Готовясь к разговору, обнаружила в твоем Facebook* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложившуюся систему отношений не только с тем, что ты делаешь, но и по отношению к обязательствам слушателя.

АС Конечно, хотелось бы со стороны слушателя сосредоточенного вникания в то, что ему представляют. Это не диктаторская, как мне кажется, а вполне объяснимая позиция. Как я не вхожу в концертный зал, открывая дверь ногой, так и мне как автору необходимы слушательские усилия, серьезная форма, скажем так, ответной работы. Неуважения, а подчас и хамства я на своем веку видел много. В частности, на премьере моего «Полнолуния» в Сочи был настолько страшный скандал, что мне стало казаться, спектакль закончится мордобоем. Я всегда придерживаюсь идеи поиска встречных усилий. Я же сам переживаю по поводу каких-то больших пьес, которые, допустим, надо слушать два с половиной часа. Это сложно. Как честный автор я и к себе обращаю вопросы: «Возможно ли поступать так со слушателями? Не издеваюсь ли я над ними?» Поэтому, когда распределяю в рамках своих структур отношения «звук-пауза» или «консонанс-диссонанс», я пропускаю через себя и на себе, прежде всего, испытываю степень травматичности предлагаемого слухового опыта.

ЕЧ Поэтому признаками коммуникации в ряде твоих сочинений выступают названия? Есть пьеса «Селена», названная именем античной богини Луны; есть флейтовая штуковина Marsyas», по имени сатира Марсия. Тебе важно комбинирование твоего звукового радикализма с античной мифологией?

АС У меня скорее постмодернистская комбинаторика, на уровне «Улисса» Джойса. В идеале я бы хотел чувствовать, как сквозь нашу обыденность проступают какие-то архетипически поэтизированные вещи. Для меня это «точки вдохновения», благодаря которым я двигаюсь вперед. И, раз уж я заговорил об этих «точках вдохновения», есть чувство, что суммарно все эти сочинения создают вокруг меня некую защитную оболочку. И чем ближе ко мне эта «оболочка», чем она толще, тем лучше. Я действительно это испытываю: сочиняя ту или иную вещь, я становлюсь ее частью, но и пьесы, каждая пьеса ответно изменяет меня каким-то образом.

ЕЧ Какая категориальная трансляционность! А что тогда происходит с категорией жанра? Жанр – это же всегда хранилище «культурной памяти».

АС Хороший вопрос. Ну, это сродни вопросам «влияния». Какое-то время назад я обратил внимание, что иногда – в той же «Селене» – я похож на Фелдмана. Просто его мир настолько симпатичный, настолько обаятельный, что ему почти нельзя сопротивляться. Для меня это какая-то сладкая сказочка: просто погрузись в нее, и можно ни о чем не думать. И как с таким расстаться? Я пытался отстраниться: просто перестал его слушать. Ведь если я хочу быть как Фелдман, я должен принять на себя черты Фелдмана. Но, мне кажется, нельзя добровольно идти под чье-то влияние. Это всегда сужение тебя самого, ограничение в чем-то того, что есть в тебе. Ну и выход, мне кажется, в том, чтобы находить силы сопротивляться своим желаниям. Это момент самовоспитания. Жесткий, но необходимый. Не надо путать творчество с процессом изучения чего угодно: Баха, еще более ранних авторов, Гийома де Машо, де Витри, Чикониа. Изучать и слушать – это одно. Но при сочинении я практически никогда не использую то, что изучено. Знания питают тебя, но выход творчества – не в них. Это очень важный момент.

ЕЧ А это «работает», допустим, в импровизации?

АС Есть такая управляемая импровизация, стратегия которой называется не «будем выбирать», а «будем следовать». Мы привлекали поэта, по отношению к которому избирали методы либо «перечить» ему, либо аккомпанировать, либо «отрываться», либо «делать повторения». Это все очень интересно с точки зрения музыкальной психологии.

ЕЧ Думаю, где-то тут возникает и вопрос режиссуры, которая у тебя неотделима от композиторской работы: тебе важна пластика, действия исполнителей, важна зрелищная ситуация. Тебе мало в звуке звука?

АС Уже довольно давно меня интересует праматериал – некие дискретные точки и линии. «Точка» для меня – это что-то, лишенное специфических качеств. Так же и линия. Это просто синусоида без обертонов. И вот, я думаю, именно обращение к такому протоматериалу меня буквально выдавливает во внемузыкальные сферы, где начинается не то чтобы в чистом виде режиссура, но какая-то максимальная форма контроля за всем – и за светом, и за звуком, и за качеством усиления, и за поведением исполнителей.

ЕЧ Сразу хочется уточнить твое отношение к опере.

АС В оперу у меня пока был один выход – в соответствующей части проекта «Сверлийцы». Сознаюсь, опера для меня – чересчур буржуазная штука. По сравнению с теми, кто ходит в оперный театр, я – человек попроще. Для меня опера – это Вагнер, пять часов выматывающего пения, где много всего, и все так «жирно». В «Сверлийцах», получив свой эпизод, сразу решил: «О! Это “Хованщина”!» В общем, опера для меня – что-то чересчур масштабное.

ЕЧ В чем-чем, а в масштабности я бы тебе не отказала. Пьесы – длиннее малеровских симфоний. Импровизации или Wallpaper – целыми циклами. Ты умышленно «прокладываешь» ландшафты собственной биографии, или это получается случайно?

АС Не случайно, конечно. Я уже говорил про важные мне «звуковые оболочки», которые меня как бы защищают. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, что значит писать такие вещи, какие писал Веберн, – в смысле его удовлетворенности «качеством кристалла». Но, хочу сказать, что моя жизнь, просто даже по идее, – это постоянное сочинительство. Я действительно занимаюсь этим очень много. Есть композиторы, которые отталкиваются от идеи: какое-то время они ничего не делали, вдруг – бах! – и сочинилось что-то эффектное. У меня, наоборот, одно толкает другое. Порой это, возможно, даже графомания. Но такой у меня процесс жизнедеятельности. Иногда делаю какие-то технические вещи, меня они увлекают и тоже становятся некими важными, уже неотчуждаемыми от меня «точками вдохновения». А порой, ни о чем не подозревая, набросаешь какую-то идею на нотную бумагу, и она вдруг сама повернется какой-то неожиданной стороной. Вот это та неожиданность, ради которой я и работаю. «Селена» – пожалуй, первая моя большая вещь, которая и побудила «примерить на себя» сочинительство как образ жизни. Я ее писал года три, наверное. Каждый день!

ЕЧ А зачем ты снимаешь 8-миллиметровые фильмы, в названиях которых – «Бессловесность» или «Молчаливые празднества» – акцентирована категория тишины и покоя, зато в монтаже – крайняя нервозность?

АС Я со временем понял, что мои фильмы являются продолжением моей сочинительской деятельности. Это та музыка, которая как бы вышла за пределы меня как «композитора» в общепринятом понимании этого слова. Поскольку мне неинтересно мыслить традиционно, мне это просто не близко, то я этим делом и занимаюсь: то ли фильмы снимаю, как музыку пишу, то ли музыку – так, как я ее понимаю, вывожу в пространство фильмов. Как часто в музыке я сначала делаю что-то практически, а потом осознаю это теоретически, так и в кино занимаюсь тем же. Поначалу я, как человек, не понимавший искусство монтажа, делал какие-то вещи спонтанно. Но этот опыт оказался очень важным. Суть в том, что пленка очень дорогая теперь, и она очень быстро кончается: один ролик – примерно три с половиной минуты. И если в музыке я люблю вещи долгие: мне важно долгое дление фразы, долгие формы, то в фильмах все наоборот. Пленка очень быстро кончается, к этому надо как-то приноровиться и с этим жить. Но быстрый монтаж меня при этом не очень устраивает, поскольку это для меня некий синоним музыки, где надо мыслить периодами, предложениями.

Сравнивая свое кино с телевидением, я понял, что там может что-то долго развиваться, мусолиться, но меня-то интересует клиповое мышление, которого как раз нет в моих музыках. Поэтому кино позволяет мне выйти за пределы какого-то моего собственного «стандарта», ну или моей персональной «традиции». А еще это возможность выйти за пределы любой формы «ретро», типа пересказа домашних историй, перелистывания семейных альбомов и так далее. Почему-то иногда ощущаю острую необходимость избежать всего этого, вот и снимаю свое странное кино.