История

История

«Музыка вообще, особенно квартетная, где игрались пиесы лучших,

знаменитейших композиторов, доставляла истинное наслаждение,

и казематская наша жизнь много просветлела»

Александр Беляев, мичман Гвардейского экипажа,

участник восстания на Сенатской площади

Высказывание о декабристах… Каким оно было сто лет назад? Как звучит оно сегодня, спустя два века? Если из суммы наших представлений о декабризме вычесть исторический, идеологический, политический контент, что останется? Самое ценное и глобально актуальное: наш интерес к персонам, к их жизненным историям, личностным качествам. Особенность дилетантского – не экспертного – представления о декабристах такова, что само событие на Сенатской площади фигурирует как яркая вспышка, эпизод, а «длинное» внимание достается динамичной жизни до (пре-) и драматичной, жертвенной жизни после (пост-). Дилетантское восприятие мощнее экспертного: именно оно определяет на столетия доминирующий дискурс, расставляет ценностные акценты.

Очень быстро (по историческим меркам – мгновенно) после событий на Сенатской и приговора декабристы стали восприниматься не в жизненно-фактологическом измерении, а в художественном, мировоззренческом. Стали образами, символами. Не портретами в национальном пантеоне, а героями национального художественного метасюжета. Явное противоречие, броская антиномия: человечны и – мифологичны. Все про них, про тех, кто был признан виновным, кто был казнен, кто был этапирован в Сибирь, заключен в крепости.

Спонтанное, личное высказывание о декабристах, не обремененное погружением в факты и обстоятельства, удивит морфологической особенностью: в нем, безусловно, активны прилагательные (молодые, благородные, наивные, лучшие из дворян), а глаголы (задумали, подготовили, совершили) действуют где-то на втором плане. Пожалуй, только два глагола выдерживают преобладание прилагательных: ошибались и верили.

Рожденная реальностью драма приобретает культурную значимость благодаря тому, что звучит за репликами и ремарками. Смысловое и чувственное эхо, «этос и аффект» (Д. Золтаи) декабризма (романтизм – его главная рифма) не просто звучны: они музыкальны.

«Я всегда считал, что декабристское восстание 1825 года должно быть отражено не в лирическом плане, а в героико-патриотическом, народном, не лишая, конечно, сюжет лирического начала, которое украшает всякое произведение», – отчасти спорил, отчасти робко оправдывался Юрий Шапорин после очередного обсуждения готовых сцен оперы «Декабристы».

Таких дискуссий было очень много: и не только потому, что тема была социально и исторически актуальна. Период работы над партитурой охватил целую эпоху, насыщенную драматическими событиями. Эта опера побила рекорд «Князя Игоря»: Бородину с его колоссальной загруженностью в различных профессиональных сферах не хватило девятнадцати лет для завершения произведения, у Шапорина работа заняла почти тридцать лет. Это ставило в критически сложное положение главного заказчика – дирекцию Большого театра: «В производственном плане стоят у нас “Декабристы”, я для них расчистила путь с половины ноября, а “Декабристов” не будет. Я подумать не могу о таком сраме», – писала Шапорину директор театра Елена Малиновская. Но в контексте осмысления поколением 1920–1950-х годов темы восстания на Сенатской площади был полезен именно такой – долгий, осложненный культурно-идеологическими конфликтами, омраченный войной, – процесс создания оперы.

По сути, за годы, прошедшие с первого показа двух сцен в Ленинграде в 1925 году до премьеры оперы в Большом театре в 1953-м, было создано несколько разных сочинений. Или, по крайней мере, очень разных версий одного текста: с разными героями, принципиально разными образно-жанровыми акцентами.

Все началось с истории Полины-Прасковьи и Ивана Анненковых, представленной А.Н. Толстым и П.Е. Щеголевым в пьесе («драматической поэме») «Полина Гёбль». К столетию «декабрьских» событий Шапорин, увлекшись сюжетом, написал сцену отъезда Анненкова из Москвы в Петербург и сцену допроса героя Николаем I. В источниках мелькает и название будущей оперы: «Жена декабриста» (!). А затем все стало складываться удивительно неблагополучно – и одновременно благотворно.

Между Толстым и Шапориным возникали постоянные споры – такие серьезные, что требовалось участие третьих лиц для примирения. Композитору виделась более драматичная, монументальная оперная история, с большим кругом действующих лиц. Писателю-драматургу хотелось остаться преимущественно в рамках семейной линии Анненковых. В статье 1938 года, посвященной первой редакции «Декабристов» (уже не «Жены декабриста»), А. Лепин пишет: «Музыка Шапорина в опере “Декабристы” талантлива. Но работа над ней чрезмерно затянулась. <…> Пора, давно пора Шапорину закончить произведение, которого давно уже ждет наша общественность».

Ждет по-прежнему и Большой театр, проявляя удивительное терпение. Композитору в течение многих лет выплачиваются авансы. Его заботливо отправляют в Клин, чтобы он в умиротворяющей и спокойной атмосфере мог завершить работу. Но Шапорину требуется время: еще, еще… Связано ли это с активным «общественным темпераментом» композитора (как предположил В. Богданов-Березовский), с творческой несобранностью (на что иногда с горечью обращала внимание супруга) или с «неслаженностью» дуэта с Толстым, понять трудно.

И все же в Клину, в Доме-музее он сделал немало. В Клин приезжали многие музыканты – именно для того, чтобы познакомиться с будущей оперой. «Декабристов» действительно ждали…

Там же, в Клину, начинается сотрудничество Юрия Шапорина с поэтом Всеволодом Рождественским. Благодаря деликатности, драматургической чуткости Рождественского, работа над оперой постепенно войдет в нужное русло. После показов и обсуждений в Клину, Москве, Ленинграде более глубокую музыкально-драматическую характеристику получат образы Рылеева, Бестужева, Каховского. Мощнее зазвучит клятва-гимн «Товарищ, верь!..» Зримее, рельефнее станут Сенатская площадь, сибирская дорога. На специальном заседании в Большом театре в 1951 году эксперты посоветуют (не в первый раз) ввести образ Пестеля. И композитор прислушается к совету. А в 1952 году Анненков и его Полина-Прасковья уступят в опере место Щепину-Ростовскому и его Елене. Все: четвертая (по официальным подсчетам) редакция стала финальной.

Левон Акопян с высоты 2020-х рассматривает оперу Шапорина как «одно из самых импозантных порождений большого советского стиля», «музыкальный эквивалент так называемого сталинского ампира в архитектуре и монументальной скульптуре». Но композитору больше всего хотелось, чтобы зрители сочувствовали «его» декабристам, любили их и ощущали героичность их судеб.

Совместимо это со сталинским ампиром?..

«Сейчас все переосмысливается, я имею в виду нашу несчастную историю, но декабристы продолжают оставаться явлением особым. <…> Почему я так пожалел этих людей? Потому что я был убежден в их стремлении к чему-то хорошему, светлому, просто средства были выбраны неправильные. Они очень сильно ошиблись». Таким представлением о декабристах поделился композитор Исаак Шварц в беседе с поэтом Ольгой Завадовской. Говорили они, конечно, о немеркнущей «Звезде пленительного счастья» – картине, снятой Владимиром Мотылем в 1975 году.

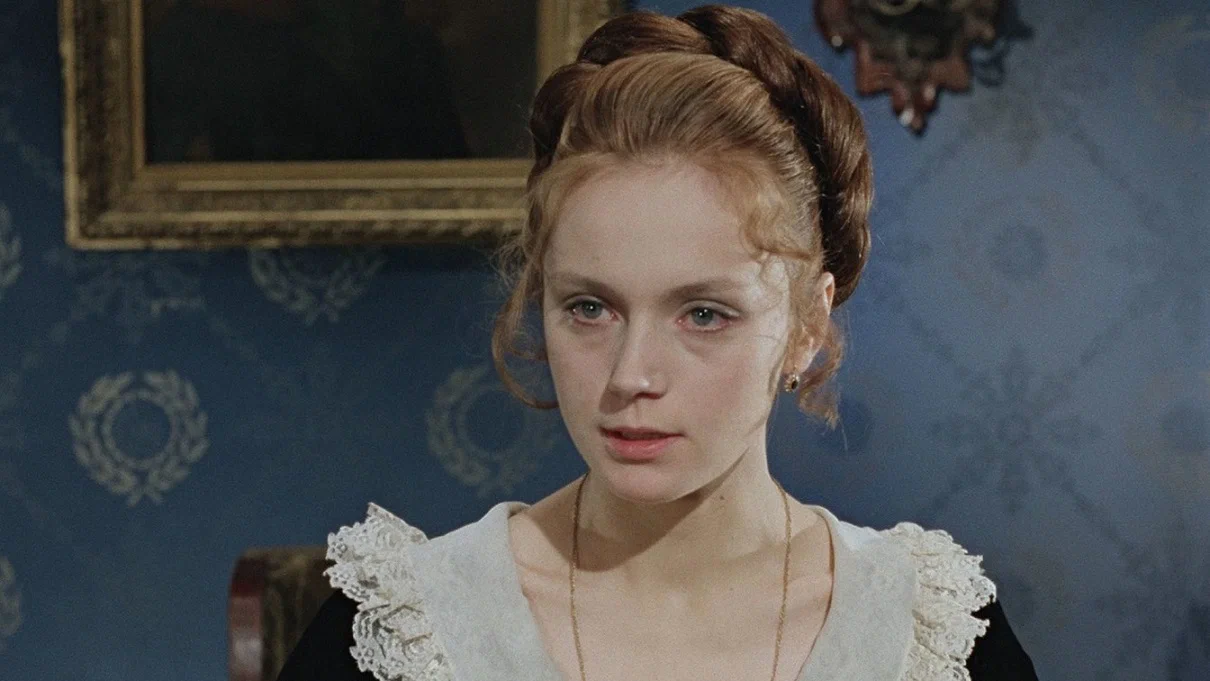

Первоначально режиссер планировал снять фильм по мемуарам Полины Гёбль, ставшей после венчания с осужденным поручиком Анненковым Прасковьей Анненковой. Как и в случае с оперой Шапорина, начавшейся с истории модистки и кавалергарда, проект пришлось существенно переосмыслить. «Комета – судьба моя» превратилась в «Звезду пленительного счастья» благодаря появлению в сценарии Волконских и Трубецких. К 150-летию восстания масштабный киноотклик был необходим.

После премьеры историк Натан Эйдельман, знавший ту эпоху до нюансов, написал странную и мудрую рецензию «Чувство истории». Масса претензий к режиссеру (да и к актерам)! Но сквозь них пробивается принятие фильма, потому что он больше, чем художественная версия событий нескольких лет. В нем есть атмосфера, есть дорога, есть печаль. После просмотра (это ясно уже читающему рецензию) хочется поделится своим, личным пониманием тех событий, поступков, характеров, почувствовать психологические нюансы, интонации.

Исааку Шварцу следовало бы обидеться на Эйдельмана: о музыке критик отозвался поверхностно, как-то свысока. Но композитор ценил этот отзыв за финальное признание: «Понравился ли фильм? Да. Нет. Три раза слеза набегала…»

Музыку к «Звезде…» Шварц писал с особой эмпатией («я очень люблю историю первой половины XIX века, этих людей»), с глубоким пониманием культурно-исторических обстоятельств («я сам много читал об этом времени»), в болевой и самой правильной для этой работы эмоциональной тональности («поиски решения этой будущей музыки совпали с моими личными душевными переживаниями»).

Нужно еще вспомнить, что в ранние годы композитор (и режиссер Владимир Мотыль!) пережил арест отца, ссылку. И было в его юности мучительное прощание с Ленинградом, Петербургом…

«Сами декабристы были для меня одно целое с их женами. Люди несчастные, с исковерканной судьбой, но оставшиеся святыми. Особенно женщины», – еще одно признание Шварца, объясняющее невероятную пронзительность темы жен декабристов (женщин России, которым и посвящен фильм). Скорее подсознательно, чем осознанно, композитор сделал интонационным ядром этой трепетно вальсовой элегичной мелодии начальные, крестообразно расположенные звуки шубертовской Ave Maria (b-a-b-d-c).

И совсем не случаен в этом фильме далекий Шуберт – таинственно-прекрасный мелодист. И очень важен в «Звезде…» образ Девы Марии. Конечно, не одна лишь музыкальная аллюзия, а лейттон киноповествования приводит зрителя к мысли о религиозных смыслах. Но без музыкального приношения вовлечение в это смысловое поле не было бы таким сияюще-возвышенным.

Среди тех обстоятельств, о которых Шварц пишет с благодарностью, была встреча с дирижером Юрием Темиркановым: «Наверное, впервые в жизни я услышал свою музыку в таком исполнении, когда исполнитель выдал не сто процентов того, что я хотел, а по меньшей мере сто пятьдесят. Не знаю, как это считается. Это был наш несравненный Юрий Темирканов, который так эту музыку одушевил, нет, воодушевил, – не могу подобрать правильное слово, короче говоря, вложил в нее столько души, столько собственного “я”, нашел в ней нечто такое, о чем я даже не подозревал».

Все – и боль, и знания, и опыт, и встречи – сложилось так, чтобы «Звезда пленительного счастья» зазвучала: ярко и нежно…

***

Если «длинное» внимание – жизненно-смысловому декабристскому пре- и посттексту, «продленное» – ставшему самостоятельным сюжету-мифу о дороге (пути), то «длящееся» – звучащей внутри основного повествования и над ним мифологеме Женщины-спутницы.

Какой бы мощной ни была энергия факта и документа, декабристский миф никогда не будет побежден реальным положением дел в конкретный исторический период. Факт, свидетельства, доказательства редко вдохновляют. И вовсе они бессильны тогда, когда человеку нужна возвышающая жизнь до музыки Красота – сентиментальная, пленительная, пронзительная.