История

История

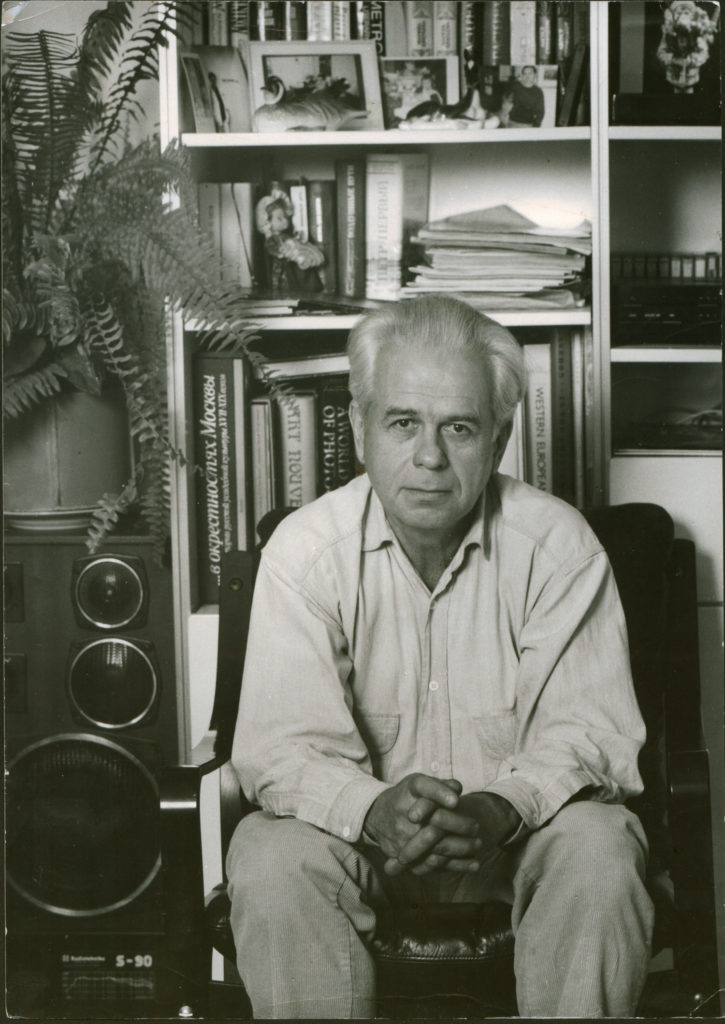

О композиторе-учителе писать труднее всего. Известно, как в разное время менялись оценки учеников: Стравинского – по отношению к Римскому-Корсакову, Кейджа – к Шёнбергу, Булеза и Штокхаузена – к Мессиану, Уствольской и Свиридова – к Шостаковичу. Отношение к Шостаковичу менялось и у Денисова – который хотя и не был его официальным учеником, но получил от него серьезную поддержку в начале своего творческого пути и, по собственному же признанию, многому у него научился. Впоследствии подобные «переоценки ценностей» происходили уже у учеников самого Денисова.

Прежде мне не раз доводилось публиковать свои мысли об учителе и его музыке; издавались дневники и письма Денисова – включая и те, что он написал мне[1]. За это время менялся я сам, мое восприятие, мое творчество и мои оценки. За последние годы появилось немало литературы о Денисове, написанной музыковедами, воспоминания его близких и учеников. Особенно важны для меня свидетельства людей, беседовавших с Денисовым в последние годы его жизни. Наиболее ценной мне представляется книга диалогов с ним Дмитрия Шульгина, вышедшая пятнадцать лет назад[2]. В этих беседах Денисов раскрывается с той степенью полноты и искренности, с которой редко кому доводилось с ним общаться. (Он вообще мало кого подпускал к себе близко.) Мне кажется, все, что вошло в эту книгу, – хорошее противоядие против однобоких и закостенелых взглядов на Денисова, которые сложились у людей, знавших его недостаточно хорошо. Конечно, сам Денисов тоже давал повод для подобных представлений своими резкими азартно-полемическими высказываниями – которые, как я теперь понимаю, были его реакцией самозащиты перед людьми, с которыми он не хотел спорить и перед которыми не хотел излишне раскрываться.

На проводившейся недавно юбилейной конференции «Эдисон Денисов: Россия и Франция», которую организовали Московская консерватория и Союз композиторов, особенно интересными стали для меня доклады, посвященные «дискуссионным» моментам творчества Денисова и его воззрений (доклад Левона Акопяна о проблемах чистоты стиля в его музыке; Светланы Савенко – о его вокальном письме и «новом бельканто» в его музыке; Татьяны Цареградской – о «французском следе» в его музыкально-аналитических поисках).

В этом году немало сочинений Денисова прозвучало на юбилейных концертах в Москве в исполнении Студии новой музыки, Московского ансамбля современной музыки и других известных музыкантов. Слушая музыку моего учителя, я особенно явственно ощутил, сколь значителен его вклад в русскую музыку ХХ века и сколь заметным разнообразием отличались его творческие решения в самые разные годы – даже если прежде мне доводилось критиковать не самые удачные его сочинения «периода самоповторов».

О характерных чертах поколения «шестидесятников», к которому объективно принадлежал Денисов (хотя сам он и не любил этого слова), говорилось и писалось много. Сейчас особенно интересно задуматься, в чем неповторимость личного вклада Денисова в русскую музыку ХХ века и в чем его наиболее очевидные отличия от других композиторов его поколения.

Самые старшие его ученики Дмитрий Смирнов и Елена Фирсова в своей книге «Фрагменты о Денисове» говорят: «Именно он открыл новую страницу русской музыки и вошел в такие заповедные области, в какие еще не ступала нога русского композитора». Продолжая эту мысль словами «он был первым и единственным, кто в полной мере преломил на русской почве творческие принципы Бартока и Дебюсси, Берга и Веберна, а также весь спектр западного авангарда вплоть до Ксенакиса, Лигети и Булеза», они добавляют самое, на мой взгляд, важное: «Денисов сумел впитать в себя эти лучшие достижения и сделать их своими, подлинно русскими»[3].

Думаю, этими «заповедными» для русской музыки областями стала в первую очередь основополагающая для Денисова эстетика красоты, приглушенно-сдержанных тонов. На смену композиторской технике «крупного помола», обязательному «симфонизму», драматической повествовательности и ораторской патетике пришла иная, камерная музыкальная эстетика. Лиризм и камерность Денисова проявляются в его оркестровых, хоровых и сценических произведениях. Если у Шостаковича почти любой струнный квартет – это симфония, спроецированная на камерный состав, то у Денисова все обстоит ровно наоборот: любое его сочинение с участием оркестра – перенесение камерного мышления на большую звуковую палитру. Такой подход к звучащей материи стал новым словом по отношению к привычной эстетике «большого стиля» русской и советской музыки. И у Денисова эти качества выражены гораздо отчетливее, чем у его современников, включая и «друзей-соперников» по «московской тройке» – Шнитке и Губайдулину, каждый из которых после некоторой эволюции собственного языка и стиля пришел в результате к новой форме композиторской патетики.

Самое существенное у Денисова – самоценность музыкального звука, неразрывное единство интонации и краски, отношение к звуку не просто как к тону, а как к созвучному тембровому комплексу. Корни такого «звукомышления» сам Денисов не раз указывал в творчестве Дебюсси. Прежде такое отношение к звучанию не было в достаточной мере усвоено русской музыкой, и Денисов стал первым, кто сделал его естественным и органичным. Из композиторов его поколения Денисова выделяла особая чуткость к тембру, к оркестровым краскам и их взаимодействиям. Выразительная сила лучших сочинений Денисова достигается обостренным звучанием «тембро-интонации», а также умением экономно обращаться со звуковым аппаратом, приберегая качественно новую «краску-выразительность» для самого нужного, драматургически выверенного места. Этому Денисов учил и своих учеников. Именно это достоинство его музыки так привлекло меня еще до нашего с ним личного знакомства – и это, пожалуй, самое главное, чему я всегда стремился у него научиться.

Тембр для Денисова – одно из важнейших средств формообразования. Среди целого поколения композиторов он стал не только «номером один» по мастерству владения оркестром, но также и самым выдающимся оркестровщиком своего времени – автором оркестровых версий сочинений (в том числе – неоконченных) Шуберта, Мусоргского, Дебюсси, Мосолова, которые считаются в наши дни уже классически-хрестоматийными. В консерватории Денисов стал одним из самых любимых и востребованных педагогов по инструментовке.

Смирнов и Фирсова описывают его музыкальный мир с невероятной поэтичностью: «В партитурах Денисова преобладают светлые тембры: это флейты и скрипки, высокие трубы и кларнеты, колокольчики, колокола, челеста, арфа и вездесущий вибрафон (…). Тембры эти смешиваются друг с другом (…), сливаясь как бы в один лучащийся тембр или рассыпаясь на отдельные искорки-осколки, образуя мерцающие звуковые созвездия волшебной красоты или объединяясь в мощные снопы света, прорезая звуковое пространство ослепительными вспышками или полыхая яростным огнем в оркестровых тутти»[4]. Это описание подходит к целому ряду симфонических сочинений Денисова: к его «большим» и камерным симфониям, к большинству его концертов для солистов с оркестром (которых у него общим числом более двадцати), но особенно – к произведениям, возникшим под влиянием изобразительного искусства, по признанию самого автора, самого важного для него источника вдохновения: «Живопись» (1970), «Акварель» (1975), «Колокола в тумане» (1988). К этому следует добавить, что изобретательная драматургия тембров у Денисова компенсирует и известную однотипность музыкальных жестов в его сочинениях.

При всех этих находках, новых для русской музыки, в ее традицию вполне вписываются столь характерные черты «зрелой» денисовской музыкальной поэтики, как элегичность, внимание к мелодии («горизонтали»), склонность к срастанию музыкального материала с общими формами движения. Из того, что Денисов привносил в эту традицию принципиально нового помимо «дебюссистской» идеи звуко-краски, следует назвать и другую, «веберновскую» линию: экономное отношение к звуковому событию и большое внимание к конструктивной взаимосвязи музыкальных элементов. (Любимым напутствием Денисова ученикам было «не увлекайтесь многонотием!» Лично для меня оно стало особенно ценным.) Из обоих этих начал сложилась композиторская школа Денисова.

В послевоенной отечественной музыке Денисову удалось создать полноценную школу. Она стала следующим крупным явлением такого рода после Шостаковича. Официально «профессором композиции» Денисов успел пробыть недолго, всего лишь последние пять лет своей жизни в 1990-е годы. Но его влияние на молодых композиторов началось намного раньше: благодаря ему на территории бывшего СССР сформировалось не менее трех поколений композиторов, которые учились у Денисова официально или неофициально.

Самые старшие родились в 1940–1950-е годы. Это так называемое «поколение АСМ» (Ассоциации современной музыки, созданной в 1990 году при активном участии Денисова по образцу одноименного творческого объединения 1920-х годов): Дмитрий Смирнов, Елена Фирсова, Александр Вустин, Фарадж Караев, Виктор Екимовский, Сергей Павленко, Александр Раскатов, Юрий Каспаров, Владимир Тарнопольский и другие композиторы. Наиболее известные в наши дни ученики Денисова следующего поколения, то есть 1960-х годов рождения, – Дмитрий Капырин, Дмитрий Янов-Яновский, Александр Щетинский. К самому младшему поколению, родившемуся в 1970-е годы, относятся его последние ученики, среди которых – Ольга Раева, Александра Филоненко и автор этих строк. Мы оказались практически первыми и единственными официальными студентами класса композиции Денисова – за исключением Юрия Каспарова, самого первого и самого старшего его официального ученика, который получил возможность заниматься у Денисова еще до того, как тот стал преподавать на кафедре сочинения вместо кафедры инструментовки.

В случае с Денисовым речь идет именно о композиторской школе, а не просто о стилистических последователях. Для того, чтобы называться школой, недостаточно одной лишь эстетической близости (или даже стилистической зависимости) –необходимо постоянное общение между учителем и учениками. Такие принципиальные анти-академисты, как Шнитке, Пярт или Сильвестров, не могли иметь собственной школы по самой природе своего творчества – хотя у них имеется немало подражателей и эпигонов.

При известной авторитарности Денисова как педагога все наиболее творчески мыслящие его ученики, тем не менее, нашли собственный путь. А наиболее очевидная эстетическая преемственность с Денисовым таких композиторов, как Смирнов, Фирсова, Каспаров или Капырин, не влияет на индивидуальные достоинства их музыки. (Так же, как, например, и близость к Римскому-Корсакову не умаляет собственного творческого лица таких замечательных композиторов, как Глазунов, Лядов, Черепнин или Стравинский периода «Жар-птицы».) Эти композиторы органично усвоили обостренно-нежную денисовскую интонацию, но при этом каждый из них нашел свой собственный интонационный почерк. Лично для меня эта «обостренная нежность» – самое ценное достоинство музыки моего учителя и самая главная причина, по которой я так стремился стать его учеником – как бы далеко я впоследствии ни отходил от его эстетических заветов. Кстати, Янов-Яновский – ученик Денисова «среднего» поколения, на сегодняшний день, пожалуй, дальше всех ушедший в сторону «новой консонантности», – сохраняет, тем не менее, важную связующую нить с «миром Денисова»: пресловутую обостренность и выверенность интонации.

Другое дело – сам Денисов всегда радовался, когда ученики обращались в его веру, и весьма поощрял такие стремления. Вообще в отношении к ученикам у него было очень много «отеческого» в самых разных смыслах этого слова: забота о своих «детях», готовность сражаться за нас до последнего (особенно – с консерваторским начальством), но при этом – упорство и настойчивость в своих представлениях о том, «как надо» и «как не надо». Он вполне убежденно воспринимал свою эстетическую гиперопеку над учениками как сопротивление советскому консерватизму, который действительно весьма неохотно сдавал свои позиции на кафедре сочинения Московской консерватории в течение еще долгого времени после того, как прекратился контроль государства над искусством.

Возникнув в свое время как противовес академизму «большого стиля», в глазах сегодняшних молодых (и уже не очень молодых!) композиторов, ориентированных на новейшие музыкальные течения, школа Денисова сама уже кажется явлением академизма. И потому ее стало модно «сбрасывать с парохода современности» уже вскоре после смерти ее основателя.

В том, как Денисов соединял достижения русской и современной ему западноевропейской музыки, его нередко сравнивают с любимым им Глинкой. Но не менее справедливым я считаю сопоставление Денисова и с Римским-Корсаковым. Помимо присущего обоим этим композиторам перфекционизма и педантизма, особой чуткости к возможностям оркестра и его красок, их объединяет и то, что их новаторские открытия в русской музыке достаточно быстро превратились в канон для последующих поколений композиторов. Оба, начинавшие в молодости как новаторы, сделались в конце жизни консерваторами, относившимися с большим недоверием к тем явлениям современной им музыки, которые они так и не смогли для себя принять. Оба испытывали в своей жизни периоды серьезного кризиса, пересмотра прежних идеалов, в том числе – своего раннего творчества.

Музыкальные симпатии и антипатии Денисова известны настолько хорошо, что, при склонности Денисова высказывать их прямо «в лоб», становились притчей во языцех. Как известно, из композиторов-классиков он испытывал особенную любовь к Моцарту, Шуберту и Глинке. (В настойчивом упоминании именно этих имен сказывался и его протест против излишней «бетховено- и чайковско-центричности» тогдашнего отечественного музыкального дискурса. А меня всегда особенно радовала наша общая с учителем любовь к Шуберту.) Композиторов, которых он критиковал (пускай лишь за определенные сочинения или отдельные периоды их творчества), было, пожалуй, больше, чем тех, которых он однозначно хвалил. Из классиков ХХ века от него особенно доставалось Рахманинову, Прокофьеву и Хиндемиту. Своеобразными зигзагами развивалось и его отношение к Шостаковичу. (Впрочем, среди учеников и младших современников этого композитора далеко не один Денисов испытывал к нему нечто вроде эдипова комплекса.) Непростым было и его отношение к современникам, особенно к тем явлениям в их творчестве, которые я условно называю «контрреформацией» музыкального модернизма – прежде всего к неотональной, полистилистической или репетитивно-остинатной музыке. А также – к радикальным выходам за пределы традиционных форм музыки, подобно инструментальному театру или хэппенингу. Все эти входившие в моду поветрия Денисов однозначно воспринимал как «пораженчество» и «плохой вкус». Более того – не раз говорил своим ученикам, что есть музыкальные идеи, которые «хорошему композитору вообще не стоит развивать». (Позиция, в корне противоречащая моей теперешней.) А спорить с Денисовым было трудно.

Его то и дело называли «авангардистом», но влияние послевоенного западного авангарда на его творчество было очень и очень поверхностным, и то – преимущественно в сочинениях 1960-х годов («Солнце инков», «Итальянские песни», «Ода», «Плачи», Три пьесы для фортепиано в 4 руки, «Точки и линии»), когда через это влияние проходили практически все известные композиторы его поколения. Позднее у каждого из них, включая Денисова, начался свой собственный путь «отхода от авангарда» – как, кстати, и у многих композиторов Восточной Европы. Полагаю, самой главной причиной разочарования «восточных» композиторов в «западном» авангарде стало их неприятие технократизма, распространившегося под влиянием «новой музыки» и лишенного того духовного начала, которое неизменно присутствует в музыке Шёнберга, Веберна, Берга или Мессиана – тех, кого идеологи «новой музыки» поспешили объявить своими предшественниками. Сам Денисов писал об этом: «При сравнении творческой продукции А.Веберна с музыкой так называемого “авангарда”, обнаруживается качественная разница: если А.Веберн стремился к совершенству, чистоте и гармонии музыкального мира, противопоставляя его реальной тенденции к дисгармонии, то многие современные художники, развивая композиционные принципы А.Веберна, отнюдь не стремятся к созданию идеальных моделей мира»[5].

Поэтому не менее критически, чем к стилевым проявлениям постмодернизма, Денисов относился и к интеллектуальной графомании в рамках «новой музыки». В период «нового декаданса» 1990-х годов он выглядел катастрофически несовременным в своем категорическом неприятии влияний, которые считал чуждыми для себя и вредными для молодых композиторов.

Надо сказать, излишне усердные апологеты Денисова чересчур догматично интерпретировали эти его взгляды и оценки. (Как это делали, впрочем, и его недоброжелатели.) Его конечные суждения были, по-видимому, результатом каких-то сложных эволюций его внутреннего мира. Например, несколько раз менялось отношение Денисова к Шостаковичу. В самые первые годы оно выражалось в прямом подражательстве (в ранних сочинениях) – но ближе к концу 1970-х годов наступила стадия отрицания его музыки. (Отчасти под влиянием Булеза. Отчасти – потому, что в те годы для многих младших современников Шостаковича вообще наступило время «усталости» от его музыки и культа его «симфонизма» – который насаждался с не меньшим рвением, чем когда за тридцать лет до того Шостаковича обвиняли в «формализме».) В годы моего общения с Денисовым его отношение к Шостаковичу заметно изменилось в лучшую сторону. Денисову принадлежит едва ли не самое содержательное исследование оркестровой драматургии Шостаковича[6], которую он считал самой сильной стороной его творчества и неоднократно учил нас этому искусству на примерах из его сочинений. В числе совсем немногих произведений второй половины ХХ века, которые особенно повлияли на поэтику и стиль Денисова, необходимо назвать Четырнадцатую симфонию Шостаковича, написанную в конце 1960-х годов, когда Денисов уже был автором целого ряда своих зрелых сочинений.

Отношение Денисова к приемам коллажа и полистилистики тоже не несло в себе заведомого отрицания. Так, например, меня с ним сближал общий интерес к Бернду Алоису Циммерману – одному из важнейших композиторов ХХ века, последовательно применявшему эти приемы в своих произведениях, но делавшему это иначе, чем впоследствии Шнитке. (Для Циммермана «чужеродный» материал был органической частью его музыкальных структур, воплощавших концепцию «всеприсутствия времени». Для Шнитке цитаты, коллажи и стилизации носили более внешний, программный характер.) Процитирую несколько строк из писем, которые Денисов писал мне в 1994-1996 годах: «То, что Вы занялись с Холоповым Циммерманом, хорошо для Вас. Это – серьезный и яркий композитор и вы многому можете научиться у него»; «Кое-что в его музыке устарело и отпало, но он был, судя по всему, честным музыкантом и достаточно независимым. (…) Он как-то был немного в стороне от авангарда своего времени, и это хорошо»[7].

Очень многое из того, что Денисов впоследствии отринул, он пробовал в своих сочинениях. На полистилистике и музыкальных цитатах строятся целиком его «Силуэты» (1969). Цитаты и аллюзии присутствуют в опере «Пена дней» (1981), в Скрипичном концерте (1977), в Фортепианном концерте (1974), в отдельных камерных сочинениях. Привычные денисовские «опевающие» мотивы накладываются временами на совершенно явственные мажоро-минорные гармонии – как, например, в балете «Исповедь» (1984). Тональные аллюзии воплотились у него в особом красочно-символическом смысле ре-мажорных и соль-мажорных трезвучий. (Латинское обозначение нот «ре» и «соль» – буквы D и G – олицетворяют собой слова «Deus», «Dieu» или «Gott», то есть «Бог».) С особой художественной полнотой и убедительностью эти «мажоры» звучат в «Реквиеме» (1980). Ритмические остинато и репетитивность – в Фортепианном концерте, в Сонате для саксофона и фортепиано (1970). Аллюзии с «баховским» комплиментарным двухголосием – в Дуэтах для фагота и виолончели (1982), где они «тембрят» почти так же, как и «minimal music» Стива Райха. Идея инструментального театра лежит в основе «Голубой тетради» на слова Введенского и Хармса (1984). Даже такой типично постмодернистский жанр, как «интерпретаторская версия» чужой музыки, представлен у Денисова в Партите (по ре-минорной партите Баха, 1981) и в Пяти каприсах Паганини (1985) для скрипки с оркестром.

Думаю, корни недовольства Денисова «не той» музыкой своих коллег и единомышленников более глубокие, чем, возможно, простая ревность. Основным предметом его разногласий с современниками было не отношение к «авангарду» как к таковому (к началу 1970-х годов оно было скептическим почти что у всех), а именно то, до какой степени и каким образом он представлял себе возможности отступления от него. Думаю, главным мотивом критики полистилистики у Шнитке или по-новому услышанной тональности у Сильвестрова было для Денисова убеждение: «я это сделаю лучше!» «Лучше» означало в данном случае «не переходя черты, за которой начинается “уже не музыка”» – в том смысле, в котором «не музыкой» ему представлялся любой выход за пределы индивидуального авторского языка и материала. В соблюдении этого постулата Денисов, пускай и неосознанно (или – полуосознанно), очерчивал для себя железные границы, которые почти что «на молекулярном уровне» отделяли его от тех, кто искал новые решения за их пределами.

С высоты опыта сегодняшнего дня можно уверенно утверждать, что Денисову, как и многим композиторам его поколения, невероятно повезло с прижизненным признанием его музыки – как в России, так и в мире. Каковы бы ни были отношения Денисова с официальной советской музыкой, в те годы его сочинения исполнялись на родине в целом заметно чаще, чем они звучат в наши дни. И уже тем более – чем в наше время звучат сочинения любого отечественного автора, не ориентированного на коммерцию и не имеющего поддержки в структурах власти (так же, как ее не имел и Денисов в советские времена!).

Уже в 1970–1990-е годы творчество Денисова прочно входило в «повестку дня» европейских музыкальных фестивалей. Из этих стран ему поступали заказы для самых известных солистов, оркестров и театров. А в конце 1980-х годов наступил едва ли не общенациональный триумф его музыки в России. Такого числа авторских концертов в самых больших залах, с выдающимися оркестрами, солистами и дирижерами, какие проходили у Денисова все эти годы, начиная с его 60-летнего юбилея, я не припомню у него ни до, ни после. Его opus magnum – опера «Пена дней» по роману Виана – была поставлена у нас в «перестроечные» советские времена после огромного успеха в Париже. Вскоре после этого, в 1990 году Михаил Юровский осуществил в московском театре «Форум» (просуществовавшем, к сожалению, недолго) премьеру следующей оперы Денисова – «Четыре девушки» по пьесе Пикассо (1986). Почему-то за все последующие тридцать лет «свободы» и капитализма оперы и балеты Денисова в России больше не ставились (не считая единственного разового исполнения «Четырех девушек» в Концертном зале имени П.И.Чайковского под управлением Геннадия Рождественского в постановке Михаила Кислярова).

Сильные лидерские качества и бесценные организаторские способности Денисова сделали его при жизни самым большим авторитетом в деле представительства «новой русской музыки» за пределами России. Это принесло огромную пользу композиторам, сочинения которых Денисов «вывозил» на Запад в самые безнадежные для нашей музыки 1990-е годы, помогал находить им заказы и финансовую поддержку. Делал он это, руководствуясь своими эстетическими убеждениями, и его помощь молодым была совершенно бескорыстной. В этом смысле Денисов принадлежал к последнему поколению идеалистов в России.

Однако уже вскоре после его смерти появилась своего рода «эстетическая усталость» от Денисова – точно так же, как в свое время у него самого и у композиторов его поколения проявлялась «усталость от Шостаковича». Причина таковых перемен, как мне кажется, – не только изменение отношения в обществе к музыкальному модернизму (который у Денисова, Шнитке или Губайдулиной кажется все же весьма и весьма умеренным) или к поколению «шестидесятников» в целом. Причина здесь – отход наиболее активной части общества от просветительской и гуманистической концепции искусства в целом, то есть – искусства, в центре которого стоит человек и его внутренний мир. Происходило это в период временного подъема общества потребления в начале 2000-х годов и появления новой аудитории наемных арт-работников – среди которых популярна эстетика «легкодоступного слушания», и которым чужды сами по себе идеи субъектности композитора и композиторского творчества как «прямого высказывания». А Денисов был представителем последнего композиторского поколения, которое всецело несло в своем творчестве именно эти начала.

Но, как это в свое время происходило и с музыкой Шостаковича, в наши дни значение Денисова и его творчества начинают осознаваться заново – особенно сейчас, когда наступает усталость уже от ценностей «рынка» и прочно связанной с ними эстетики беспочвенности. Сочинения Денисова снова стали звучать – уже не только его камерная музыка и уже не только на юбилейных концертах. В возрождении широкого интереса к Денисову есть большая заслуга Владимира Юровского: в последние годы он исполнил целый ряд его сочинений с разными оркестрами мира – Вторую симфонию, Вторую камерную симфонию и некоторые другие произведения. Вторая симфония записана им на юбилейный диск Лондонского филармонического оркестра. На сегодняшний день это исполнение можно считать непревзойденным: оно выявило огромную силу внутреннего драматизма и даже трагизма этой музыки – созданной композитором, который никогда не стремился к излишне прямолинейно-эмоциональным высказываниям.

Огромной удачей я считаю также замечательную постановку «Лазаря», осуществленную недавно Камерным музыкальным театром имени Б.А.Покровского, – неоконченной сценической оратории Шуберта, завершенной Денисовым, а, по сути, дописанной им своим собственным языком, в духовном соавторстве с Шубертом. Композитор взялся за эту работу после тяжелейшей автокатастрофы, последствия которой за два года свели его в могилу. Он придавал особое значение этому произведению о чуде Воскрешения и воспринимал эту работу как свое духовное завещание.

Еще один серьезный вопрос, который мне бы хотелось здесь затронуть, и по поводу которого до сих пор существует немало превратных представлений, – это связь Денисова с послевоенной западноевропейской музыкой. Среди критиков Денисова распространенным ярлыком стало называть его «французом в русской музыке». (Как известно, он свободно владел французским языком и часто бывал во Франции – стране, где его творчество нашло наибольшее признание и поддержку. В этой же стране он скончался, находясь на лечении после тяжелейшей аварии.)

Для Денисова, действительно, был очень важен опыт структурного мышления, которому он учился у западноевропейских композиторов, а из их послевоенного поколения – на сочинениях Булеза. Даже когда Денисов стал впоследствии отходить от «авангарда», он продолжал неизменно подчеркивать свое уважение к этому композитору. (Которому был немало обязан уже тем, что тот открыл для Запада его творчество, сразу же обеспечил ему успех и признание своим исполнением «Солнца инков» в середине 1960-х годов.) При самых добрых человеческих и деловых отношениях, которые продолжались у них всю жизнь, их творческие пути стали заметно расходиться уже в 1970-е годы. А в годы моего общения с Денисовым мне не раз доводилось слышать, как он называл музыку Булеза «излишне рациональной». Помню, как меня шокировало, когда на похоронах Денисова в конце ноября 1996 года в Париже (где я оказался вместе с Александром Вустиным, Борисом Биргером и Валерией Ценовой) я не увидел ни Булеза, ни Ксенакиса – тех, с кем он так много общался при жизни. Из французских композиторов на похороны пришел Анри Дютийе – представитель более старшего поколения, чью музыку Денисов очень высоко ценил, и с которым они были очевидно близки интонационной наполненностью своей музыки и традиционно-духовным содержанием своего творчества.

Полагаю, у «зрелого» Денисова было гораздо больше общего с восточными европейцами, которых сближал между собой схожий жизненный, политический и творческий опыт. Больше всего пересечений было у него с Дьердем Лигети – их связывали между собой также очень теплые отношения. Их пути двигались в схожем направлении, прежде всего – в пост-импрессионистическом стремлении к «звуко-краске». И тот, и другой развивали в своих партитурах сверхлинеарное письмо. Но если Лигети во главу угла ставил сонористические поиски, то Денисова заботила прежде всего интонационная сторона музыки. Перефразируя Глинку, можно сказать, что он стремился соединить красочно-сонорное и линеарно-интонационное мышление «узами законного брака». В последние полтора-два десятилетия своего творчества он особенно подчеркивал важность для композитора мелодического начала, написал за эти годы немало вокальных сочинений и особенно стремился в них к плавной «кантиленности»[8]. Все эти поиски уводили его в явно противоположную сторону от «авангарда». А элегически-исповедальное настроение, которое особенно сильно чувствуется в его музыке тех лет, сближает его еще с одним крупнейшим русским композитором – с Чайковским, свой пиетет к которому Денисов подчеркивал все эти годы. Об отношении Денисова к Чайковскому почему-то очень мало говорят и пишут музыковеды. Чайковский тоже испытал немало современных ему французских влияний, которые никак не сделали его «иностранцем». Думаю, и Денисов в русской музыке «француз» не больше, чем Чайковский.

Надо сказать, уже в 1990-е годы – после временного бума современной русской музыки на Западе (связанного прежде всего с горбачевской «перестройкой») – в отношениях западных музыкальных деятелей к русским композиторам стало проявляться все больше высокомерия. Это очень хорошо понимал и чувствовал Денисов – и в годы, когда многие стремились уехать из России, говорил нам, своим ученикам, что в Париже сейчас «делать нечего» и учиться чему-либо хорошему в современной Европе не у кого. Он надеялся закончить свое лечение в Париже и вернуться в Москву. Об этом он говорил и писал мне неоднократно. Вот слова из его письма, написанного мне за два месяца до смерти (в сентябре 1996 года): «Мне надоело жить в Париже. Если врачи отпустят, хочу следующим летом окончательно вернуться в Москву»[9]. Но, несмотря на частые разговоры о скором возвращении в Россию, в его голосе чувствовалась безнадежность…

В заключение я хочу сказать, чем признателен Денисову лично я сам – как композитор и как ученик. Ведь мы не раз сталкивались с ним в спорах о том, что «правильно» и что «неправильно» в музыке. Сегодня я спрашиваю себя: все ли мои произведения, написанные за последние два десятилетия, он одобрил бы со «своих» позиций? И тем не менее самые первые сочинения, которые я и сегодня уверенно включаю в свой список, я создал у него в классе. Я учился у Денисова прежде всего слушать и понимать хорошую музыку, умению слышать сокровенное в ней, стремиться находить и выражать самому это сокровенное и исповедальное. Учился дисциплине мышления и умению решать любые творческие задачи с помощью наиболее простого и удобного оформления своих музыкальных идей, практичной и рациональной нотной записи, простоты и естественности в использовании оркестровых средств – и еще многому другому.

Особенно важно мне было слышать от учителя слова ободрения и поддержки – осознавая, сколько раз в жизни ему приходилось сомневаться в себе самом и насколько в этом смысле мы с ним, наверное, были близки. Я никогда не забуду, как он всегда призывал меня верить в себя и как поддерживал меня даже в самые последние месяцы своей жизни, как стремился дать мне тогда хороший «старт» в самостоятельный творческий путь, когда в глубине души понимал уже, что жить ему осталось недолго.

За это я буду благодарен ему всегда.

[1] Сафронов А.Е. «Posthumus» (Воспоминания и рефлексии о Денисове) // Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы / Ред.-сост. В.С.Ценова. М., 1999. С. 248–261;

Сафронов А.Е. Черты композиторской школы Э.В.Денисова // Пространство Эдисона Денисова. К 70-летию со дня рождения (1929–1996) / Ред.-сост. В.С.Ценова. М., 1999. С. 119–124;

Парижские письма Эдисона Денисова. Публикация Е.В.Бараш // Из личных архивов профессоров Московской консерватории. Вып. 3 / Ред.-сост. Г.В.Григорьева, М., 2008. С. 94–162.

Неизвестный Денисов. Из записных книжек (1980/81-1986, 1995) / Сост. и коммент. В.С.Ценовой. М., 1997.

[2] Шульгин Д.И. Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед. М., 2014.

[3] Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. «Фрагменты о Денисове» // http://homepage.ntlworld.com/dmitrismirnov/denfrag1.html; http://wikilivres.ru/Фрагменты_о_Денисове_(Фирсова,_Смирнов).

[4] Там же.

[5] Денисов Э.В. Вариации ор. 27 для фортепиано А.Веберна // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986. С. 168–206.

[6] Денисов Э.В. Заметки об оркестровке Д. Шостаковича // Там же. С. 46–90.

[7] Парижские письма Эдисона Денисова. Публикация Е.В.Бараш // Из личных архивов профессоров Московской консерватории. Вып. 3 / Ред.-сост. Г.В.Григорьева, М., 2008. С. 105, 108.

[8] Это определение употребила Светлана Савенко в своем докладе «Новое belcanto. О вокальном письме Эдисона Денисова» на конференции «Эдисон Денисов: Россия и Франция» (Московская консерватория, 2 апреля 2019). Не могу с ним не согласиться.

[9]Парижские письма Эдисона Денисова. Публикация Е.В.Бараш // Из личных архивов профессоров Московской консерватории. Вып. 3 / Ред.-сост. Г.В.Григорьева, М., 2008. С. 153.