Тема номера

Тема номера

В 1897 году на даче в Смычково, неподалеку от Луги, Римский-Корсаков написал свою седьмую по счету, камерную оперу «Моцарт и Сальери» «…в виде двух оперных сцен речитативно-ариозного стиля. Сочинение это было действительно чисто голосовым; мелодическая ткань, следящая за изгибами текста, сочинялась впереди всего; сопровождение, довольно сложное, образовалось после. <…> Я был доволен; выходило нечто для меня новое и ближе всего подходящее к манере Даргомыжского в “Каменном госте”, причем, однако, форма и модуляционный план в “Моцарте” не были столь случайными».

Для широкого круга слушателей эта опера находится ныне в тени предшествовавших ей «Снегурочки» и «Садко». Вдобавок, по звучанию она – точеная речитативная миниатюра по омузыкаленному пушкинскому тексту – как будто бы не вполне Римский. Где русская фольклорная сказочность? Экзотическое, роскошное гармоническое письмо? Заколдованный корсаковский оркестр, способный обернуться любым явлением природы?

После постановки в театре Мамонтова опера имела успех – особенно усердствовал в похвалах Владимир Стасов, позже называвший «Моцарта» «самым беспримерным и оригинальным», визионерским шагом по сравнению с якобы ретроградной «Царской невестой», написанной следом. Сам автор отзывался о своем эксперименте с речитативным стилем в типичном для себя сдержанном тоне: «Этот род музыки (или оперы) исключительный и в большом количестве нежелательный, и я ему мало сочувствую; а написал я эту вещь из желания поучиться (не смейтесь! Это совершенно необходимо), это с одной стороны, чтоб узнать, поскольку это трудно – с другой, и сверх того из-за несколько задетого самолюбия. Если вышло недурно, то очень рад. Вот и все», – писал композитор своему либреттисту В. И. Бельскому. В этих словах многое показательно и любопытно.

Во-первых, фраза о необходимости поучиться, произнесенная 53-летним мэтром, единственным композитором, по-настоящему фундаментально музыкально образованным среди своих ровесников. К моменту написания этого письма Римский-Корсаков, как известно, свыше двадцати лет находился на пути целенаправленного системного самообразования, начавшегося с назначения его в 1871 году профессором Санкт-Петербургской консерватории; блистательный теоретик, автор двух исторических учебников, уникальный в своем поколении русский композитор, чья интеллектуальная «родословная» прикрепляла его к классическому западному корню – нидерландским полифонистам, Палестрине, Баху. «Форма и модуляционный план» не просто так оказались в «Моцарте и Сальери» «не столь случайными» как в «Каменном госте»; посвятив оперу Даргомыжскому, в гораздо большей мере Римский-Корсаков восходит здесь к европейскому барокко и классицизму, и ассоциация с музыкальным реализмом, декламационной речемелодией и линией Даргомыжский – Мусоргский в данном случае не совсем верна.

Во-вторых, интересны слова об «уязвленном самолюбии». Нельзя знать точно, что именно хотел сказать Римский-Корсаков, однако можно предполагать – если учесть, что переоркестровка «Бориса Годунова» была завершена им незадолго до создания «Моцарта и Сальери», что суммарно на редакцию музыки Мусоргского Римский-Корсаков потратил несколько лет, считая эту работу миссией и занимаясь ею в ущерб собственным замыслам (о чем он без всякой позы пишет в автобиографии); если принять во внимание, что полярность Моцарт – Сальери, алогический гений против книжного червя, существовала уже в умах современников Мусоргского и Римского-Корсакова, а позже превратилась в музыковедческий штамп: «…Разошлись пути Римского-Корсакова и Мусоргского, самых друг другу нужных именно потому, что друг на друга непохожих. Разошлись врозь “Глинка эстетики” (то есть столп художественности), как еще недавно называл Модест Корсакова, и автор “Годунова” – могучий выразитель неприкрашенной натуры. Разошлись упорный труд и вулканический порыв, логика ясной мысли и тот творческий беспорядок, который старше всякой логики».

По воспоминаниям людей, знавших его, да и по интонации его автобиографии и писем, Римский-Корсаков был человеком в высшей степени уравновешенным, чуждым «…всем приемам артистической богемы <…> он как-то типом человеческим ближе приближался к “университетским” научным людям, чем к людям музыкального мира». По складу натуры этот сдержанный суховатый близорукий человек с осанкой военного был именно ученым и исследователем: любителем правил и схем, упорядочения и систематизации. Как замечает Леонид Сабанеев, характерность и фантасмагория в его музыке были совсем не «берлиозовского» типа, они не были связаны с романтической слабостью к чертовщине и буйству, но носили скорее «научно-этнографический» характер. Создатель самой красочной симфонической звукописи в истории русской музыки, знаменитый синестет, человек, разработавший изумительную тембровую палитру, служившую ему наиболее эффектно именно для музыкальных пейзажей, Римский-Корсаков в «Летописи моей музыкальной жизни» описывает свои впечатления от кругосветного путешествия без всяких претензий на литературность, очень простыми словами: «Темно-лазоревый днем цвет океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились все короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями все более и более открывалось. <…> Сириус, известный нам по зимним ночам, казался здесь вдвое больше и ярче. Вскоре все звезды обоих полушарий стали видны. Большая Медведица стояла низко над горизонтом, а Южный крест поднимался все выше и выше. Свет ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесны тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете».

Обвинения оркестровок Мусоргского, сделанных Римским-Корсаковым, в чрезмерной красивости, звучали задолго до «…побрил, причесал и одеколоном полил», якобы сказанного Шостаковичем. «Яростные почитатели Мусоргского немного морщились, о чем-то сожалея… Но ведь дав новую обработку “Бориса”, я не уничтожил первоначального вида. Я не закрасил навсегда старые фрески. Если когда-нибудь придут к тому, что оригинал лучше, ценнее моей обработки, то мою обработку бросят и будут давать “Бориса” по оригинальной партитуре», – оправдывается Римский-Корсаков в «Летописи моей музыкальной жизни».

Спустя сто с лишним лет полемика о правомочности его оркестровок и близости их к некоей воображаемой «правде» кажется наивной: слишком много филиппик, доходивших до самых абсурдных преувеличений, звучало за это время с обеих сторон, и мало кому сейчас снова придет в голову всерьез дискутировать о том, какая из версий звучит «грамотнее» или «вернее». Помимо художественной самоценности, работа, проделанная Римским-Корсаковым, небезынтересна как уникальный реставраторский проект. Сейчас нам сложно вообразить, насколько хаотичным было наследие Мусоргского сразу после его смерти: «Хованщина» представляла собой не более чем набор разрозненных блоков, из которых только предстояло сложить здание, «Сорочинская ярмарка» частично существовала в виде напечатанных номеров, частично – в виде эскизов; плюс ворох романсов, россыпь хоров, осколки оркестровых опусов и ювенилия. Оценка Римским-Корсаковым техники Мусоргского как будто вправду показывает его косным академиком: «Встречались нелепые, бессвязные гармонии, – писал Николай Андреевич в «Летописи моей музыкальной жизни», – безобразное голосоведение, иногда поразительно нелогичная модуляция, иногда удручающее отсутствие ее, неудачная инструментовка оркестровых вещей, в общем, какой-то дерзкий, самомнящий дилетантизм, порою моменты технической ловкости и умелости, а чаще полной технической немощи. При всем том в большинстве случаев сочинения эти были так талантливы, своеобразны, так много вносили нового и живого, что издание их являлось необходимым. Но издание без упорядочения умелой рукой не имело бы никакого смысла, кроме биографическо-исторического». Тут можно было бы заподозрить брезгливость и зависть художника «сальерианского» толка по отношению к дерзновенному пророку, торопливо писавшему под диктовку небес; однако так отзывался о композиторской технике Мусоргского не только Римский-Корсаков. О «корявом оригинальничанье» писал Бородин (сам, как известно, бывший дилетантом). Лядов, которому в 1881 году Римский-Корсаков предложил работу по завершению «Сорочинской ярмарки», не справился с этой задачей: по воспоминаниям критика Каратыгина, «о редактировании сочинений Мусоргского Лядов отозвался как о деле очень трудном и хитром. Легко, конечно, говорил Лядов, то или другое странное удвоение выбросить, почистить всякие неприятные параллелизмы, привести в порядок модуляцию. Одна только беда: получается совсем не то, что у Мусоргского. Пропадает куда-то его характерность и своеобразие того или другого оборота, исчезает авторская личность, улетучивается что-то очень существенное <…> Вот и не знаешь, как быть. Оставишь, как сам он написал, – нескладно, неправильно, безобразно. Наведешь порядок – не Мусоргский».

Основным адвокатом Мусоргского – вдохновенного интуита был Владимир Стасов, многословно противопоставлявший беззаконный гений итальянщине и зубрежке учебников музыкальной теории. Крупнейший англоязычный исследователь русской музыки Ричард Тарускин пишет об этом: «Здесь кроется корень французского культа вокруг Мусоргского, воплощенного Дебюсси, который видел в русском композиторе художника “спонтанного и свободного от сухих формул”, а потому «…в некотором смысле бога от музыки… (который) даст нам новый стимул высвободиться из смехотворных ограничений”». Такие заверения легко звучат из уст композитора, проведшего десять лет в консерватории. (Дебюсси – Эрнесту Гиро: «…действительно, свободен я потому, что прошел сквозь жернова; и не пишу фуг оттого, что умею».) Мусоргский не писал их именно потому, что не умел (ср. хор «Расходилась, разгулялась» из «Бориса», где он попытался). Его незавершенные партитуры остаются мрачными примерами для всякого, кто стремится к его «свободе».

Огромен контраст между двумя голосами: с одной стороны – Римский-Корсаков, с сухой иронией отмечавший, что Мусоргский подозревал в нем «…отсталого профессора-схоластика, могущего его уличить в параллельных квинтах», а через несколько страниц оговаривающийся: «Из отрывков “Хованщины” нельзя также не упомянуть о варварской музыке из пустых чистых кварт, имевшейся в виду для хора раскольников и восхищавшей В. Стасова донельзя. Впоследствии, к счастью, сам Мусоргский поизменил свою первоначальную идею, и чистые кварты остались лишь кое-где как осколки прежнего эскиза». С другой стороны – Мусоргский, в своих письмах неудержимо словоохотливый, ерничающий, не чуждый гиперболы и шпилек: «Быть может, я боюсь техники, ибо я плох в ней? – писал он Стасову. – Я, например, терпеть не могу, когда хозяйка про хороший пирог, приготовляемый, а в особенности съедаемый, говорит: “мильон пудов масла, пятьсот яиц, целая гряда капусты, 150 1/4 рыб”… Ешь пирог, и вкусен он, да как услышишь кухню, так и представляется кухарка или повар, всегда грязные, отрезанная голова каплунши на лавке, распоротая рыба на другой, а иногда и рядом, чья-нибудь кишка выглядывает из решета (словно пруссаки почтили посещением), а чаще представляется засаленный фартук, сморканье в него, в тот фартук, которым потом оботрут края блюда с пирогом, чтобы чище было… ну, пирог менее вкусен становится. В зрелых художественных произведениях есть та сторона целомудренной чистоты, что начни грязною лапой водить – мерзко станет».

Эпистолярий Мусоргского – чтение и увлекательное, и раздражающее: его экивоки, дурашливая заумь, буйное словотворчество и игры в диалект, любовь к пахучему, почвенному, бормочущему одновременно восхищают и отталкивают. О работе со старообрядческими источниками для «Хованщины»: «…зело недурно: купаюсь в сведениях, голова, как котел, знай – подкладывай в него. Желябужского, Крекшина, гр. Матвеева, Медведева, Щербальского и Семевского уже высосал, теперь посасываю Тихонравова, а там и Аввакума – на закуску. На днях нырнул в самую “Глыбь” и обрел следующую жемчужину (раскольничий скит, повествование Мышецкого)». Или знаменитое, редко приводимое в полноте письмо Стасову о замысле «Хованщины»: «А что, если Мусорянин да грянет по Руси-матушке! Ковырять чернозем не впервые стать, да ковырять не по удобренному, а в сырье хочется, не познакомиться с народом, а побрататься жаждется: страшно, а хорошо!.. Не ведомо мне, что ли, на что отзвук дать? Не чую, где сила кроется, где правда глаза застилает, да, пожалуй, и ноздри… Черноземная сила проявится, когда до самого днища ковырнешь. Ковырнуть чернозем можно орудием состава ему постороннего. И повернули же в конце XVII‑го Русь-матушку таким орудием, что и не распознала сразу, чем ковыряют, и, как чернозем, раздалась и дыхать стала. Вот и восприняла сердечная разных действительно и тайно статских советников, и не дали ей многострадальной опомниться и подумать: “куда прет?” Сказнили неведущих и смятенных: сила! А приказная изба все живет и сыск тот же, что и за приказом; только время не то: действительно и тайно статские мешают чернозему дыхать. Прошедшее в настоящем – вот моя задача. “Ушли вперед!” – врешь, “там же”! Бумага, книга ушла – мы там же. Пока народ не может проверить воочию, что с ним стряпают, пока не захочет сам, чтобы то или то с ним состряпалось, – там же. Всякие благодетели горазды прославиться, документами закрепить препрославление, а народ стонет, а чтобы не стонать, лих упивается и пуще стонет: там же!»

Не только стилем, но и содержанием выделяется знаменитое письмо Балакиреву в Прагу, написанное в 1867 году и исключенное Ю. В. Келдышем из сборника писем и документов Мусоргского в 1932-м «…ввиду тех исключительно грубых и вульгарных шовинистических выпадов, которыми оно наполнено». Письмо начинается с ехидных строк о «жестоко опрохвостившемся Даргунчике», которого «упрашивают не надоедать публике своими старыми и негодными вещами… что за Даргун! Что за безобразный Даргун!» Эти слова сказаны за год до того, как А. С. Даргомыжский превратился для кучкистов в отца и наставника (ср. Римский-Корсаков: «К весне 1868 года большая часть членов нашего кружка начала почти еженедельно по вечерам собираться у А. С. Даргомыжского, раскрывшего для нас свои двери. Сочинение “Каменного гостя” было на всем ходу. <…> Даргомыжский… почувствовал потребность делиться выливавшимися новыми музыкальными мыслями с передовыми музыкантами и, таким образом, совершенно изменил состав окружавшего его общества. Посетителями его вечеров стали: Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин, я и В. В. Стасов».

Зубоскальство Мусоргского коробит особенно, если вспомнить, что именно «Каменный гость» станет маяком для того, что Римский-Корсаков называл его «реальным стилем» – интонационно оправданной мелодии, запечатлевающей течение русского разговора. Относительно третьих лиц, впрочем, в частной переписке возможно всякое; тяжелее слышать из уст просвещенного интеллигента последующее: упоминая о статье критика Феофила Толстого, где говорится о дефиците бюджета в Санкт-Петербургской консерватории, Мусоргский начинает многословно и непечатно громить «жидов, обжирающихся на счет русских денег», далее переходя на чехов, якобы интригующих против Балакирева в Праге, поляков, немцев и т. д.

О национальных убеждениях Мусоргского сказано и написано много, и музыка его рассматривалась то в качестве подкрепления им, то в качестве парадоксальной антитезы (Соломон Волков: «Приватный шовинизм (Мусоргского) практически не реализовывался в творчестве. Его яркая национальная музыка не только лишена имперских черт, но из-за своей антимилитаристской и антисамодержавной сущности рассматривалась властями как направленная на подрыв государственных устоев»). Возможно, никакого «приватного шовинизма» и не существовало: по-видимому, не очень уверенный в себе, Мусоргский испытывал потребность «из мягкого и лощеного превращаться в грубияна и человека без всякого лоска». Советский музыковед Василий Яковлев называет это «неуверенностью в своих жизненных правах»; есть и более надежное свидетельство – граф Арсений Голенищев-Кутузов, чрезвычайно близкий композитору, писал о нем как о человеке «нежном до женственности и деликатном до наивности», натуре «отзывчивой, чуткой и легко подчиняющейся внешнему давлению»; так, возможно, этим письмом Мусоргский лишь усердно зеркалил настроения «известной музыкальной секты».

Посмертным ходатаем его, в течение столетия говорившим от лица Мусоргского для русскоязычного читателя и не только, назначил себя Владимир Стасов – автор выражения «могучая кучка», журналист, критик и графоман, знавший, вдохновлявший и неутомимо комментировавший всех «передовых деятелей русского искусства». Мусоргский и Римский-Корсаков начинали в статусе его птенцов и подопечных: «Никогда не забуду того времени, – писал Стасов в письме к А. Керзину, – когда они, еще юноши, жили вместе в одной комнате, и я, бывало, приходил к ним рано утром, заставал их еще спящими, будил их, поднимал с постели, подавал им умываться, подавал им чулки, панталоны, халаты или пиджаки, туфли, как мы пили вместе чай, закусывая бутербродами с швейцарским сыром, который они так любили, что Римского-Корсакова и меня часто товарищи звали “сыроежками”. И тотчас после этого чая мы принимались за наше главное и любезное дело – музыку, начиналось пение, фортепьяно, и они мне показывали с восторгом и великим азартом, что у них было сочинено и понаделано за последние дни, вчера, третьего дня. Как это все было хорошо, но как все это было давно». Римский-Корсаков в силу устройства личности и направления интересов разошелся с авторитетом «действователя в искусстве», как именовал себя Стасов, и классическим тенденциозным кучкизмом сильнее, чем кто-либо другой. Мусоргский же обращался к Стасову «Generalissime» даже в последнем письме, отправленном из Ораниенбаума за полгода до смерти – полуироничное обращение, немыслимое из уст Римского-Корсакова (ср. «…в последние годы жизни (Мусоргского) своеобразие (его) слога стало уже переходить в вычурность, что особенно заметно в письмах к В. В. Стасову»).

Кульминацией влияния Стасова на Мусоргского было начало 70-х – время создания второй редакции «Бориса» и начала работы над «Хованщиной». Согласно стасовской периодизации, этот период – вершинный для Мусоргского; поздний же, когда он, по словам Голенищева-Кутузова, последовал в естественном для себя лирическом, «идеальном» направлении, противоположном радикальному реализму и народничеству, Стасов характеризует как время «начавшегося уменьшения и ослабления творческой деятельности», когда «сочинения (Мусоргского) стали становиться туманными, вычурными, иногда даже бессвязными и безвкусными».

В широко цитируемом эссе, сравнивая Мусоргского с Василием Перовым, он утверждает, что «оба к концу жизни утратили значительную долю своей творческой силы и таланта… Мусоргский пишет ряд романсов на слова графа Толстого и графа Голенищева-Кутузова на сюжеты лирические, ему вовсе не подходящие, <…> вообще множество вещей с задачами идеальными, лишенными в самом корню той национальности и той реальности».

Невзирая на то, что невозможно оспаривать значительность для культуры того образа Мусоргского, каким он на протяжении столетия представал сквозь стасовскую оптику (об этом пишет даже Тарускин, называющий Стасова «самым раздражающим писателем на русском языке»), интересно попробовать увидеть те стороны его личности, которые не передает портрет «живописца народа, долго позабытого, долго оттолкнутого назад».

«Он был среднего роста, хорошо сложен, имел изящные руки, красиво лежащие волнистые волосы, довольно большие, несколько выпуклые светло-серые глаза», по словам Надежды Римской-Корсаковой; «изящный, тонко нарисованный офицерик» – Мусоргский в год окончания военного училища в воспоминаниях Бородина: «мундирчик с иголочки, в обтяжку; ножки вывороченные, волоса приглажены, припомажены; ногти словно выточенные; манеры изящные, аристократические; разговор такой же, немного сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами; некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренный. Вежливость и благовоспитанность – необычайные, дамы ухаживали за ним». «Барин до мозга костей, выросший и воспитавшийся в старой доброй помещичьей семье» (А. Голенищев-Кутузов), аристократ, экзотизировавший и изучавший русского мужика с исследовательским любопытством (Мусоргский как-то вспоминал: «Наблюдал за бабами и мужиками – извлек аппетитные экземпляры. Один мужик – сколок Антония в Шекспировском Цезаре – когда Антоний говорит речь на форуме над трупом Цезаря. – Очень умный и оригинально-ехидный мужик. – Все сие мне пригодится, а бабьи экземпляры – просто клад. – У меня всегда так: я вот запримечу кой-каких народов, а потом, при случае, и тисну»).

Человек блестящих пианистических, вокальных, актерских, писательских талантов, о чем, наравне с его композиторской безграмотностью, писали все, знавшие его; превосходно образованный, по свидетельству брата Филарета, читавший немецких философов (в отличие от Римского-Корсакова, признающегося в автобиографии в тяжелом воздействии на него философских книг). Наконец, в роли биографа композитора Стасов чувствовал себя вправе сообщать также о личных сторонах жизни Мусоргского. В частном письме он составил список из трех претенденток на роль предмета «чего-то похожего на влюбление» с его стороны. Меж тем, ряд исследователей (среди которых тот же Тарускин) предполагают, что если и искать такого человека, то им скорее является граф Голенищев-Кутузов, с которым во второй раз и со страшной для Мусоргского болезненностью проигрался сценарий «совместное проживание – эмоциональная близость – женитьба друга – постепенное отдаление». Сначала это был Римский-Корсаков, затем – «друг Арсений»: «… тихо в теплом, уютном жилье, за письменным столом – только камин попыхивает. Сон – великий чудотворец для тех, кто скорбь земли отведал, царит – могучий, тихий, любящий. В этой тишине, в покое всех умов, всех совестей и всех желаний, – я, обожающий тебя, один тебе грожу. Моя угроза незлобива; она тиха, как сон без кошмара. Не домовым, не привиденьем я стал перед тобой. Простым, бесхитростным, несчастным другом хотел бы я пребыть. Ты избрал путь – иди! Ты презрел все: пустой намек, шутливую скорбь дружбы, уверенность в тебе и в помыслах твоих – в твоих твореньях, сердца крик ты презрел – презирай! Не мне быть судией; я не авгур, не прорицатель. Но, на досуге от забот, тебе толико предстоящих, не позабудь “Комнатку тесную, тихую, мирную”, “и меня, мой друг, не прокляни”. Навсегда твой Модест. 23/24 декабря 75 г. ночью, “без солнца”».

Нечестно было бы сравнивать Римского-Корсакова и Мусоргского по тому, насколько нам удалось «примириться» с личностью одного и другого, а также соотнести эту личность с пониманием их музыки: персона умеренного, рационального, либерального «ученого-естествоиспытателя» куда менее противоречива, чем фигура Мусоргского – трагически рано ушедшего, физически нездорового, уязвимого, за которого как за оракула боролись сначала народники, затем советские, а позже перестроечные биографы (по выражению Тарускина, усматривавшие в нем «мрачного пророка советской тирании»).

Абсурдно отрицать в Мусоргском гения «реального стиля» и желание «побрататься с народом»: согласно колкому замечанию Римского-Корсакова, «буфетчик трактира знал чуть ли не наизусть его “Бориса” и “Хованщину” и почитал его талант, в театре же ему изменили, не переставая быть любезными для виду, а Русское музыкальное общество его не признавало». Однако внимательный и честный взгляд на, кажется, хорошо знакомые портреты нужен для того, чтобы ощутить их возможную изменчивость и неокончательность, а значит – необязательность для музыки: в частности, говоря о Мусоргском, Ричард Тарускин предлагает смириться с небезупречностью великого художника и воспринимать ее как тренажер в человечности и общении с искусством: «…после того, как злые духи официальной народности, антисемитизма, аристократических притязаний и предательства революции взвились над нашими головами, побили крылами и улетели в большой мир, на что остается уповать? Только на то, что мы, преодолев поверхностные ярлыки и стародавнюю пропаганду, отбросив несовершенную и отталкивающую личность композитора как не имеющую отношения к сути лучших его работ, – мы сможем преодолеть препятствия на пути человеческого обмена, “беседы с людьми”, которую Мусоргский считал главным принципом своего искусства».

|

Василий Петренко, Художественный руководитель филармонических оркестров Осло и Ливерпуля, Молодежного оркестра Европейского Союза, главный приглашенный дирижер ГАСО России имени Е.Ф. Светланова |

Воистину ход истории предопределяется случайными встречами. Когда в 1861 году на «творческой вечеринке» у Балакирева появился статный юноша, по выправке которого легко было узнать выпускника привилегированной военной школы, никто из присутствующих и представить не мог, что судьбой ему уготовано однажды превзойти их всех по смелости композиторской мысли. Его мечты были связаны не с блестящей офицерской карьерой, но с написанием музыки. Этим молодым человеком был Модест Мусоргский. Говоря о нем сегодня невозможно не употребить слово «новатор». Его оригинальное гармоническое письмо предвосхитило эру Дебюсси; психологическая сложность характеров и то, каким музыкальным языком Мусоргский пытался добиться реалистичности, правды в их выражении, его отношение к слову в опере, – в этом корни основы будущей психологической драмы. Наиболее радикально мыслящий композитор XIX века, он, кажется, смог в своем творчестве заглянуть за горизонт своей эпохи в век грядущий.

Великолепно чувствовать и воплощать всю многогранность русского характера – этим даром владел и его современник – Николай Римский-Корсаков, искусный мастер оркестровки и музыкальной драматургии. Без его скрупулезности «Хованщина» Мусоргского, вероятно, могла бы остаться никому не известным, сумеречным произведением. Но и без настойчивости Мусоргского мы бы никогда не услышали «Садко»… Оба композитора опередили свое время, творчество обоих во многом способствовало зарождению импрессионизма, а затем и модернизма в музыке XX века. Морская стихия, разгул людской толпы, ароматы и колорит Востока, неистовство нечистой силы на ведьмином шабаше, трагизм одиночества и величие духа – можно бесконечно перечислять картины и образы, воплощенные двумя великими классиками. Но, пожалуй, самое важное, что они оставили после себя, – это то сокровенное в русской ментальности и духовности, что можно познать только в поисках вечно ускользающей истины, в попытках дать ответ на извечные вопросы «Как жить дальше?», «В чем смысл жизни?»

Мне многократно доводилось обращаться к музыке этих великих авторов, дирижировать ее на разных континентах. В очередной раз, беря в руки ту или иную партитуру Римского-Корсакова или Мусоргского, неизбежно приходится задавать эти вопросы себе. Подлинная музыка заставляет задуматься о вещах гораздо более важных, чем терция или хроматизм, – о том, что находит отклик в душе каждого, вне зависимости от национальности или вероисповедания.

|

Лариса Гергиева, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра |

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что это самый русский композитор. В его музыке ты видишь природу, вообще Русь. Мне кажется, в музыке лучше никто ее не описывает, чем Римский-Корсаков. Его музыкальные картины сопоставимы с творчеством великой плеяды живописцев – Левитана, Саврасова… Побывав в его родных местах, ты просто это видишь и чувствуешь. Зимой мы проводили вокальный конкурс на родине Николая Андреевича, в Тихвине. Все было запорошено снегом, и, глядя на эти кусты, огромные ели, казалось, что вот-вот сейчас оттуда выглянут Бобыли, выйдет Снегурочка. Мне очень нравится его красочность, невероятная образность, которую надо сыграть, почитать.

Для меня город Римского-Корсакова – это Санкт-Петербург. Это Загородный проспект, где жил Римский-Корсаков, где сейчас находится его мемориальная квартира. Я представляю, сколько раз Николай Андреевич переходил площадь между консерваторией и Мариинским театром. Здесь все пронизано памятью о Римском-Корсакове.

Я ценю его знание вокала, его расчет на певцов, на определенный тип голосов. Его музой была Забела-Врубель, о которой он писал, что «до нее я такой Снегурочки не слышал». У нее был достаточно большой голос, и в тембре – много серебра. Сохранились ее записи – удивительная певица была. Нужно много души, и голос должен быть, я бы сказала, сложный. Мелкие голоса – шептуны, свистуны – обедняют персонажей Римского-Корсакова. Нужно уметь строить и выдерживать его длинную фразировку. Вот над этим можно бесконечно работать певцам, и, наверное, совершенства почти никто не достигает.

Для меня самое главное, чтобы в эти дни прозвучало невероятное количество музыки Римского-Корсакова. Его романсы и арии – такой праздник, слушаешь и купаешься в его музыке. Академия молодых певцов Мариинки подготовила в концертном исполнении оперу «Кащей Бессмертный» Римского-Корсакова. Но самое главное, над чем мы работаем сейчас, – это цикл концертов «Все романсы Римского-Корсакова». Их 79, и вот я надеюсь, что уложимся в четыре концерта, если добавить еще обработки русских народных песен. Мы это делаем, потому что я сама – невероятный фанат Римского-Корсакова.

|

Дмитрий Бертман, режиссер, генеральный директор –художественный руководитель театра «Геликон-опера» |

Николай Андреевич Римский-Корсаков – самое звучное имя и самая длинная, сказочная и красиво произносимая фамилия! Фаворит всех, кто любит красоту, богатство, волшебство и шик! Он наш Русский Вагнер, с оглушительным пиршеством оркестра и неторопливым самолюбующимся действием! У Римского-Корсакова всегда добро победит зло. Он всегда нам укажет на правильный выбор и подчеркнет, о чем его музыка! Я ставил его оперы: «Моцарт и Сальери» – 4 раза, «Царскую невесту» – 2 раза, «Кащея бессмертного» – 3 раза, «Золотого петушка» – 3 раза, «Веру Шелогу» – 1 раз, «Садко» – 1 раз, и всегда получал удовольствие. Но иногда брал в руки скальпель, удаляя то, что, мне казалось, мешало ему самому для его здорового и успешного функционирования на мировой сцене, где он до сих пор редкий гость. Увлекаясь развитием лейтмотивов и теории в музыке, его персонаж мог превратиться, например, из опричника-убийцы Грязного – в меломана, приютившего несколько филармонических коллективов в своем небольшом жилище…

Ставя его оперу по великому Пушкину, ты понимаешь, насколько ему интереснее Сальери, чем Моцарт Пушкину. Какой томительной красотой Римский-Корсаков одарил его, пытаясь защитить. И тут я понимаю его отношение к Мусоргскому, к его моцартовски разухабистым и гениальным «Борису» и «Хованщине». Как же он усмирил и переодел «гуляку праздного» Мусоргского! Весь мир долгое время представлял и до сих пор фантазирует, что Модест Мусоргский – музыкальный младший брат самого «Папы Римского» русской оперы…

Я иногда прихожу к Римскому-Корсакову на могилу в Александро-Невскую Лавру, когда брожу там, благодаря всех моих любимых композиторов, но именно его памятник всегда встречал меня закрытым в досках или проливным дождем! Недавно после премьеры «Золотого петушка» в Германии впервые я застал там солнечный луч на его красивом имени на памятнике! Я положил цветы и понял, что он простил меня и мы стали друзьями…

У меня был гениальный учитель, выдающийся русский дирижер Евгений Алексеевич Акулов, первый дирижер Театра Немировича-Данченко! Он преподавал историю и психологию искусства, хотя этот курс неофициально был включен в предмет с лабораторно-медицинским названием «Анализ музыкальной драматургии»! Так вот, Евгений Алексеевич настаивал, чтобы мы никогда не делали ударение на первом слоге фамилии Мусоргский! Только МусОргский! Модест МусОргский! Именно так правильно произносили его имя его современники, тем более он Гений!

«Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» Это про него, как про него «…Мусоргский Бог, и сам того не знает…» А какая простота! Мусоргский писал для нас, для тех, кто служит театру. У него нет симфоний и концертов, у него спектакли. Он протянул нам свои партитуры вместе с рюмкой водки, предложив выпить и поставить его вечные музыкальные драмы. Его музыка – это актерская интонация. Он озвучил драматических актеров. Он аккомпанировал кровью, жилами и гомерическим смехом со стонущими всхлипами от слез и боли. Ноты ему были не нужны. Правила тоже. Он гений без правил. Поэтому и гений. Я думаю, что если бы он сдавал экзамены сегодня в консерватории по оркестровке и теории музыки, его бы не аттестовали. Хотя, думаю, он прогулял бы экзамен.

Я за что-то заслужил ставить «Бориса», да еще и в редакции композитора – его клона в XX веке – великого гения Шостаковича! Шостакович сумел овладеть всей теорией и сдать все экзамены, написать симфонии, невероятные произведения и оперы, чтобы выполнить историческую миссию – завершить и создать оркестровку опер МусОргского, которые могли бы быть авторскими! И это произошло век спустя.

Великий Мусоргский написал нам трех «Борисов». Три разные оперы. С разными главными героями. Это разные варианты сценария. Три разных решения одной драмы: Борис – тиран-убийца, Борис – трус, и Борис – несчастный человек, сделавший невероятно много для страны, но именно из-за его высокой морали исключивший возможность быть царем – хорошему семьянину и человеку.

Он подарил нам Фёдора Шаляпина, как великого оперного Артиста, а Шаляпин подарил нам систему Станиславского, который создал ее, наблюдая и изучая Шаляпина. Значит, основатель русского театра – Мусоргский!

Мусоргский как юродивый в «Могучей кучке» указал нам ген русской истории, русского народа… Его оперы опасны и для власти, и для народа, ибо они могут показать без подтекстов и красот Наш путь. И только он мог озвучить кремлевский колокольный звон ревущими тромбонами, а не создавать оформительскую подарочную картинку сцены коронации. Я пытался ставить «Саламбо» вместе со своим мастером, профессором Георгием Павловичем Ансимовым. Но не вышло восстановить то, что специально было прервано композитором. И только спустя время я понял, почему он не закончил начатое. Он не захотел музицировать принципиально. Ему было скучно писать русско-карфагенского Самсона и Аиду. Он выбрал невыигрышный, короткий и опасный путь, замкнувшись в одиночестве и в вине.

Несколько лет назад после моей премьеры в Римской опере директор театра предложил мне новую постановку – «Хованщину». Это случилось в ресторане, когда мы со всеми участниками отмечали наш праздник. Я попросил налить мне граппы, выпил, засмеялся и сказал: «“Хованщину” боюсь.. Если сделаю, то это будет последнее, что я поставлю, и будет это в родном Геликоне. Там я могу делать, что хочу, и там те, кто поймут и смогут осуществить “Хованщину” Мусоргского … Но до этого у меня еще много планов, и я попытаюсь растянуть это “удовольствие” – жизнь! Я боюсь “Хованщину”! “Хованщина” – это конец…, это точка»…

|

Артём Варгафтик, музыкальный обозреватель Радио «Культура» |

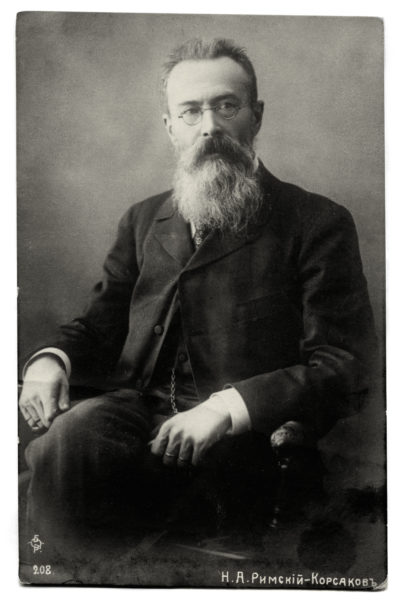

Мусоргский и Римский-Корсаков – диаметральные люди, как раньше говорили, все, что у них есть общего, держится на жестком противопоставлении. Они во всем решительно не похожи, и для большинства наших соотечественников эти два классика, эти два знаменитых бородатых портрета все равно остаются персонажами поэмы «Москва – Петушки» Венечки Ерофеева. Тот самый Римский-Корсаков, который в белом шарфе, с цилиндром на отлете и тростью, и тот самый Модест Мусоргский, который в канаве, и ему, трогая слегка тростью, Римский-Корсаков говорит: “Вставай, Модест, иди дописывай свою гениальную “Хованщину”». Понятно, что все это постмодернизм, абсурд, но ведь на этом построена всенародная известность. Если посмотреть, чем они запомнились, кроме бородатых портретов и этой ерофеевской истории, то ведь более противоположных характеров и подходов к жизни трудно себе представить.

Мусоргский – это чистый креатив, человек, которому при всем желании невозможно было доказать, объяснить, что он чего-то не знает, не понимает, в чем-то не разбирается. Ему абсолютно это не мешало, и бешеный по интенсивности, невероятный по смелости поток идей, сами понимаете, куда теперь достает. Неслучайно «Борис Годунов» и та самая «гениальная “Хованщина”», хоть и дописанная Римским-Корсаковым, поскольку действительно не окончена автором, – самые популярные в мире русские оперы наряду с шедеврами Чайковского.

Римский-Корсаков – это абсолютнейший полюс, противоположный Мусоргскому, который южный, а тот – северный, потому что холодный, потому что Николай Андреевич – это человек-принцип, человек-правило, человек-протокол, и одной из мощных движущих сил всей его жизни всегда служило осознание своего несовершенства, которым как раз не мог похвастаться Мусоргский – оно для него было бы чушью. «Вот здесь я недостаточно хорошо знаю, здесь я недостаточно глубоко изучил вопрос, и я пойду и изучу еще и еще» – все это будет продолжаться для Николая Андреевича до самых последних дней. Сократовская позиция: «Я знаю, что ничего не знаю» – его взгляд на жизнь. И так всегда, даже когда его учениками стали Стравинский и Прокофьев.

Не могу не провести еще параллель: посмотрите, в каком беспорядке находились дела у Модеста Петровича – обрывки, фрагменты из фрагментов, – так что несколько поколений разбирались в его наследии. И в полной противоположности – идеальный канцелярский порядок на столе у Николая Андреевича, напоминавший и его домашним, и его ученикам состояние дел у самого закоренелого бюрократа. Это и военная выправка, и соответствующее воспитание, образование, профессия, накладывающая отпечаток на человека – причем не в первом поколении (Римские-Корсаковы – известная офицерская семья), на свойства личности и характер.

Ту ценность, которую поднимает XX век и наше время, ту ценность, от которой в себя не могли прийти Дебюсси, Равель – люди новой эпохи, скорей всего Николай Андреевич и как ценность-то не рассматривал. Потому что это совсем не то, не наше, чужое и новое. С другой стороны, открывая чужое и новое, человек масштаба Мусоргского проливает свет на все привычное.

Именно в связке эти два наследия, совершенно не сопоставимых по объему (у Римского-Корсакова работы проделано гораздо больше, тем более законченной), вместе составляют ту сокровищницу русской музыки XIX века, на которую опирается так или иначе вся дальнейшая история отечественного искусства. Насколько много темных, пограничных, непонятных, удивительных и рискованных вещей у Мусоргского, настолько же все ясно, просто, позитивно и упорядоченно у Римского-Корсакова. А вместе – это золотой век, дионисийское и аполлоническое начало, неуравновешенное и, напротив того, идеально-гармоничное: как Инь и Янь, Мусоргский и Римский-Корсаков составляют нераздельную, слиянную пару.