Персона

Персона

Панк, гот, анархист, революционер, иконоборкец, гуру, мессия в классической музыке – и это только малая часть «ярлыков», которыми успела наградить Теодора Курентзиса падкая на сенсации европейская пресса. Многих авторитетных рецензентов его концертов охватывает смятение – они сталкиваются с чем-то нарушающим каноны, что, естественно, вопиюще и заслуживает порицания, но то, что они переживают, покоряет их и заставляет завершать свой отзыв словами восхваления таланта, харизмы и энергии греческо-русского маэстро. Он делает самую впечатляющую музыкальную карьеру в Центральной Европе со времен Караяна – таково мнение экспертов. А на самом деле Теодор Курентзис всегда стремился к одному – к реализации собственной мечты: основанию своего рода музыкального монастыря, созданию свободного пространства, наполненного духовностью.

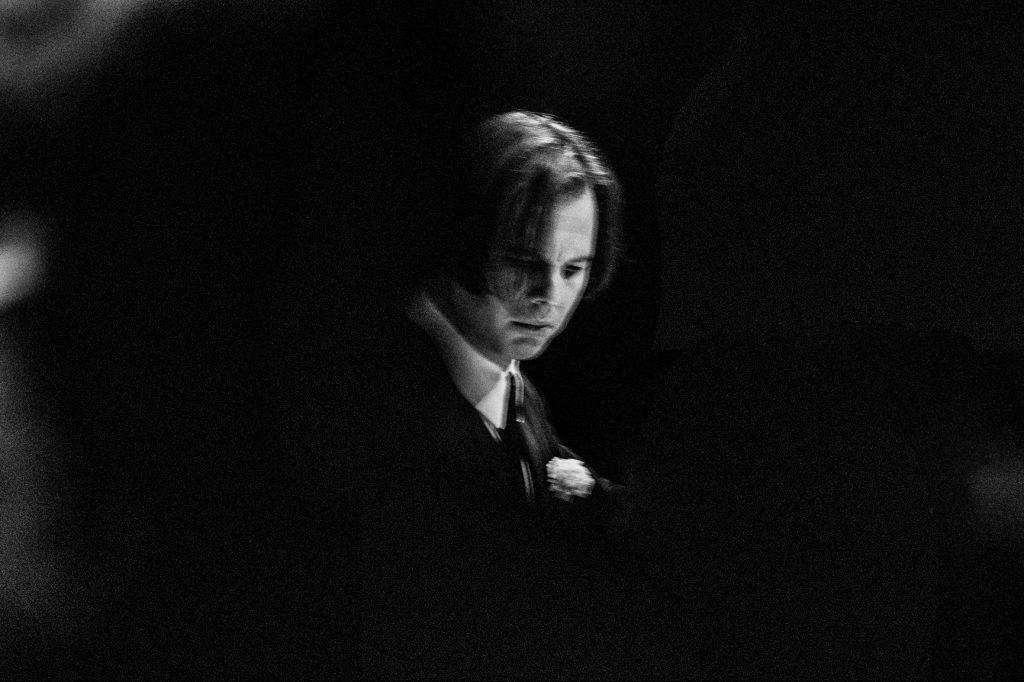

Сегодня Курентзису исполняется пятьдесят лет. Он все еще выглядит как дерзкий молодой рокер, оставаясь в душе вечным романтиком, мечтателем, привязанным к любимым поэтам, композиторам, музыкантам.

Я начал заниматься музыкой в два с половиной – три года, просто импровизировал на фортепиано, и лет до двадцати не понимал, зачем нужна музыка, просто занимался этим по инерции, как и большинство людей, связанных с музыкой, потому что так сложилось, и нам это нравится. Мы пытаемся достичь технического совершенства, чтобы лучше выполнить все те задачи, которые ставит перед нами композитор, но мы все-таки не понимаем, для чего мы это делаем. Мы вообще многое в жизни делаем просто потому, что так принято.

Главный виновник того, что я сейчас собой представляю, – это дирижер Илья Мусин. Я учился у него в Санкт-Петербурге. Он много работал с движениями, жестами. Объяснял, что дирижер – это и художник, и режиссер. Важно сначала нарисовать свой замысел, а потом его срежиссировать. Мусин говорил: «Вы играете здесь ноты, а ведь это слова, изображения». Он учил нас, как управлять своей энергией, и требовал, чтобы мы развивали воображение. «Не нужно дирижировать Германном в опере «Пиковая дама», – говорил мой учитель, – нужно самому быть Германном».

Дирижирование – это чувство, это духовный транспорт. Ты должен все время ощущать партитуру и то, как она сплетается с тобой.

У меня скромный труд – лабораторные работы с современной и барочной музыкой. Я вообще не считаю себя гениальным.

Если бы инопланетяне посетили землю и со стороны понаблюдали за тем, чем занимается дирижер, то увиденное бы их очень озадачило.

Дирижирование – счастье в том смысле, что это мои личные отношения с музыкой. Это способ приобщиться к ней. Статус меня не интересует. Как лучше сказать… Я не люблю продавать.

Я сам не хотел бы быть авторитетом. Вижу дирижеров, которые копируют меня, вместо того чтобы развивать себя. Может быть, то, что в них есть, лучше, чем то, что они берут у меня. Просто они идут по легкому пути.

Я выбираю произведение, только когда считаю, что могу открыть его заново, могу правильно проинтерпретировать. А то, что уже есть в хорошей интерпретации, мне играть неинтересно. Я выбираю вещи, которые по-другому чувствую.

Как ни странно, у меня всегда была аудитория. Люди верили в то, что я делал. А другие думали – он невменяемый, он сумасшедший.

Проблема профессиональных музыкантов в том, что они всегда играют для других людей. Иногда вам нужно находить время поиграть для себя.

Критики часто пишут, что у меня стремительные темпы и сильные контрасты. На самом деле, если посчитать по метроному и по децибелам, выяснится, что у меня не самые быстрые темпы и не самые мощные контрасты. Но кажется, что так. Потому что вскрыта внутренняя энергия материала. Я профессионал, я отдал этому делу жизнь, и я достаточно умный человек. Но, если не работать со мной и моими музыкантами каждый день и прийти в первый раз на концерт, покажется, что мы инопланетяне или сумасшедшие.

Мы не знаем, что такое тишина, это совершенно незнакомое нам состояние. Даже если мы все замолчим на несколько секунд, мы все равно будем слышать какие‑то звуки: как работают электрические приборы, как ветер колышет деревья. Джон Кейдж заставил людей задуматься, насколько драгоценен момент молчания, и какая ответственность лежит на нас, исполнителях, когда мы беремся заполнить два часа времени, которые зрители решили провести в зрительном зале. Мне случалось видеть умирающих людей, и мне казалось, что каждая секунда для них как век. А здесь люди на протяжении двух часов сидят и что‑то ждут от тебя. В этот момент может возникнуть обманчивое ощущение свободы, ощущение, что ты можешь делать все, что угодно, но это не так. Мы, как исполнители ответственны за то, чем будут наполнены эти два часа жизни людей.

Я считаю, что главное в музыке – сострадание к человеку. Ее функция – лечить заболевания общества.

Музыка – это ритуальное искусство. Поэтому мне нужно, чтобы люди не только слышали ушами и видели глазами, но и использовали другие органы. Поверили, что есть жизнь после смерти. Мне хочется, чтобы открывалось сердце.

Музыка – это вообще самое интимное сообщение, которое только может быть.

Разве важно знать, что Мусоргский был алкоголиком? Как это помогает воспринимать его музыку? Если человек пишет божественную музыку – он гений. И чтобы интерпретировать и исполнять его музыку, надо с ней слиться, а не вникать в контекст его жизни.

Аутентизм – это как влюбленность, он предполагает бережное отношение к чувствам. И неоднозначность звука и мысли.

Интуиция – главный друг исполнителя. Если изучать какой-то язык без понимания условностей, скольжения, запаха этого языка, ты не сможешь свободно говорить на нем. Музыка – тоже язык. Она сама тебе диктует, как говорить.

Всем людям нужно любить. Нам нужен политик, который скажет вещи, которые мы хотели бы услышать. Нам нужна точка, в которую можно направить свое обожание. Но эта точка не имеет отношения к реальному человеку. Мы быстро создаем из живого человека образ, который можем уложить в свои представления. Я в этом пессимистичен. Очень хотел бы, чтобы были люди, которые реально понимают и любят меня. Потому что мне сильно не хватает любви в жизни.

Я впадаю в меланхолию, когда вижу, что ты становишься знаменитым, а люди тебя не понимают. Иногда у меня проблема с этим. Потому что, когда я становлюсь популярным, я пытаюсь сделать что-то, что делает меня непопулярным.

Самая красивая вещь на свете – личная революция. Когда человек перестает ориентироваться на стадо и начинает жить собственным озарением. Когда он задает себе вопрос «что я могу сделать для ближнего?». А если смотреть на ближнего предвзято, ничего хорошего не произойдет.

Ты не можешь погасить огонь бензином.

Я стараюсь общаться по-человечески, быть честным и немного оголенным перед хорошо одетыми людьми, чтобы, возможно, они тоже снимали одежду, а не надевали скафандр.

Хочешь разрушить старое и установить новое? Допустим. Только ты должен предложить самое лучшее. Нельзя заменить плохой, на твой взгляд, результат новым, убогим.

Эго – корень всех грехов. Я работаю над этим. И первое, что я понимаю, когда смотрю на себя в эгоистичном состоянии ума, это то, что я глуп. Эгоистичные люди такие глупые…, потому что они застряли в золотой клетке собственного восприятия и не могут наслаждаться. И, естественно, люди с большим эго являются самыми небезопасными. Они проецируют любовь на себя, потому что хотят показать другому возможность любить их. Лечение против этого – говорить об этом.

Обо мне можно сказать много негатива, но не то, что я не оригинален. У меня свой стиль, я никому не подражал – ни в том, как я дирижирую, ни в том, как добивался успеха. Я не ставил свою карьеру под угрозу. Все, что я делал, делалось ударами головой о стену. Моя стена сожалений полна вмятин, которые оставил мой лоб. Все могло бы быть намного проще, если бы у меня было другое мышление, если бы я был менее романтичным или в чем-то более умным. Но даже сейчас я всегда иду по трудному пути.

У меня есть архив моих сочинений, стихов, записей, сделанных в разные годы. Среди них есть те, которые мне совершенно не нравились, написанные без вдохновения, – я прятал их подальше, чтобы никто их никогда не увидел, и те, которые мне казались удачными. И, когда, спустя много лет я открываю этот ящик, понимаю: вещи, которые мне нравились, часто совершенно не заслуживают внимания, а то, что казалось неудачей, оказывается довольно интересным. Что случилось? Это я стал лучше, или записи вдруг стали хуже?

Дело в том, что мы не можем воспринимать произведение искусства в тот момент времени, в котором мы находимся сейчас, поэтому мы знаем массу примеров, когда гениальные сочинения считались неудачными, а потом становились хрестоматийными. Потому что свет, который они излучают, не видимый в момент создания, проявляется с течением времени.

Верю, что все самое прекрасное – в будущем. Вообще мы еще мало что видели. И самое яркое произойдет, когда у каждого случится шаг к его личной революции. Когда найдется время сказать другому или самому себе самые важные вещи, для которых никогда не хватает времени.

Влюбленность в музыке дает мне надежду на вечную влюбленность в жизни, потому что она не прекращается. Но в музыке ты сегодня любишь одно произведение, завтра другое, а в жизни должен быть с одним человеком. В этом сложность.

Любовь – это равноправие двух личностей. Это уважение и принятие другого во всем, что в нем есть.

Любовь – единственная причина, чтобы жить. Это жертвоприношение. Абсолютное бескорыстие. Натурально человек должен любить только себя. Это его самосохранение. Он есть, и зачем ему нужны другие? А вот эта странная магия – человек начинает любить кого-то другого и готов умереть за него – это потрясающе. Потому что нарушает нравственную догму одиночества, дает смысл надеяться, что это будет бесконечно.

В тексте цитируются высказывания, опубликованные в российской прессе в 2006-2021 гг.

композитор

Я тут пытался вспомнить, как познакомился с Теодором. Не помню. Зато хорошо помню, как боялся этой встречи. Я представлял себе, что он маг, который будет смотреть сквозь меня и мед-лен-но говорить. А я не буду знать, что ответить. Но все получилось играючи – именно так, потому что мы познакомились на какой-то вечеринке, где Теодор тут же организовал игру и взял меня в свою команду.

Потом я бывал с Теодором на огромном количестве мероприятий (встреч обычных и деловых), но все они проходили в очень странном и необычном формате. Ситуация всегда была нетривиальна, и невозможно было предугадать, в какую сторону она будет развиваться.

Например, собирается обычная с виду вечеринка – как вдруг Теодор торжественно объявляет о таком-то заказе: кто-то будет писать какую-то оперу или какое-то произведение. Или, в непринужденной веселой обстановке вечера, Теодор начинает говорить. И говорит он в такой манере и о таких вещах, что воцаряется полная тишина. Ты просто не можешь открыть рот, потому что понимаешь, насколько это важно, искренне и прочувствованно – возможно, это мысль, которая терзала его несколько лет, и теперь он пробует ее озвучить и донести до нас.

От этого получалось ощущение таинства, которое возникало вне зависимости от того, какой направленности была тусовка. И это ощущение всех объединяло и тянуло на эти встречи, как беззвучный набат, – все стремились туда попасть и понимали, что могут получить откровение, о котором не смели мечтать.

Теодор – место сосредоточения силы. Ради эксперимента мы несколько раз пытались повторить без него то же, что делал он: зажечь свечи, накурить ладаном, включить определенную музыку, пригласить ровно тех же людей – признаюсь честно, это вообще не работает.

В работе над Реквиемом к 65-летию Победы во Второй мировой наша дружба переросла в полное доверие. Я расскажу про один короткий худсовет с Теодором, который длился не более получаса, в течение поездки на машине. Но сначала – о партитуре Реквиема. Это было очень сложное большое сочинение. Реквием написан для тройного состава оркестра с усиленной медной группой и усиленными ударными, для двух хоров, солистов-инструменталистов и четырех солистов-вокалистов – огромнейший состав. Произведение на три часа. Теперь представьте себе: на заднем сиденье машины Теодор открыл мою партитуру (у нас полчаса!) и стал быстро задавать довольно каверзные вопросы. Я сразу понял, что он не просто ее «посмотрел», полистал – он сидел над каждым листом и работал. Партитура была разлинована, разъята, расчленена, расписана фломастерами и цветными карандашами… Повсюду стояли закорючки вопросительных знаков. Он не пропустил ни одной опечатки!!! Спрашивал о каждой, намеренно это или случайно.

Одну из написанных частей я вообще не мог себе представить реализованной: в разных темпах одновременно поют два хора, оркестр играет в третьем темпе – то есть, чтобы эту часть сыграть, нужно три дирижера… Но Теодор просто взял и переписал эту часть. Поставил дополнительные тактовые черточки, нашел соединения и точки соприкосновения… И сказал: «Да ничего, я посидел, подумал – я сам все это продирижирую». Это для меня был шок.

Следующим проектом с Теодором была опера Сantos. У меня сейчас дома висит на стене «Золотая Маска», но в равной мере она принадлежит и Теодору. «Леш, давай ты напишешь оперу, но она будет не для оркестра и солистов, а для какого-нибудь необычного, нестандартного состава», – мы с ним достаточно быстро обсудили структуру оперы. Я предложил ему сыграть главного персонажа, и получилась странная «опера наоборот»: вместо оркестра – огромное количество певцов, вместо солиста-вокалиста – солист-скрипач, дирижер почти не дирижирует, а ходит внутри ансамбля и существует вместе с ними как драматический актер.

Однажды Теодор позвонил мне ночью, без преувеличений – поздно ночью: «Леша, слушай, такая идея. Ведь у нас нет оркестра? Представь себе, публика сидит на сцене, там же, где действие. Занавес закрыт. В какой-то момент занавес открывается, и всем становится ясно, что наверху, на четвертом ярусе, сидел оркестр и все это время что-то тихо-тихо играл!»

Мне кажется, эта опера по большому счету сложилась только из-за этой потрясающей идеи. Люди выходили и плакали – и это были слезы благодати. Все видели небожителей, ангелов в этих музыкантах, сидящих под потолком, под пробивающимся сквозь ладан тусклым светом.

Я называю Теодора соавтором, но та деликатность, с которой он предлагает свои идеи или прочтение материала, дорогого стоит. Я работал с большим количеством разных дирижеров, с высочайшими мастерами своего дела. И часто они занимают доминирующую позицию: вот тут поправь, а вот тут проставь штрихи, а вот это вообще никуда не годится. Поверьте, это очень хорошие дирижеры, и многие из них – мои друзья. Но если есть возможность указать на ошибку, попытаться исправить мои недочеты, пусть даже деликатным образом, но показать свое превосходство и потрясающее владение материалом, они непременно постараются ей воспользоваться.

Теодор – абсолютно уникальный человек. И среди дирижеров я таких не встречал, правда. Он прекрасно видит, что есть недочеты, описки и непроставленные штрихи. Но он адвокат композитора, который будет бороться за каждую его ноту.

Это особенность психосоматики Теодора: идти против правил и невозможное делать реальностью. Его риски кажутся иногда непродуманными и даже безумными. Но, как великий профессионал, он точно знает, что можно сделать и какого потрясающего эффекта добиться тем приемом, который кажется невозможным.

Был забавный момент (я понимаю, для кого-то он не был забавным): в одной части Реквиема струнные играют тридцать вторыми в бешеном темпе. Я забыл второпях проставить штрихи (для струнных это очевидные лиги), cхватился за голову, когда это увидел. А Теодор немедленно бросился в эксперимент: «Погоди, раз ты не написал лиги, то давай так попробуем!» Музыканты, конечно, стали возражать, мол, это невозможно, а Теодор сказал: «Ребята, что вам стоит просто попробовать? Всё! Пробуем!» Вы не поверите. Они все научились играть сверхскоростным штрихом détaché. Появился уникальный оттенок звучания – что-то вроде нежного шороха листвы.

У Кастанеды в книге «Учение дона Хуана» есть эпизод, когда мексиканский индеец обучает антрополога магическим движениям и жестам: «Даже самое малейшее движение нужно запомнить. Это важно в тот момент, когда ты окажешься перед лицом смерти. Это танец воина. Перед ним остановится смерть и будет смотреть на него как завороженная». Когда я смотрю на то, как дирижирует Теодор, где малейшее движение наполнено глубочайшим смыслом, я вспоминаю про танец воина, перед которым бессильна смерть. Люди, не подозревая об этом, идут на эту магию. Они идут услышать не музыку, а то, что за ней стоит. Теодор готов шпагой проткнуть сердце самой музыки.

композитор и пианист

Про Теодора написано и сказано столько, что вряд ли я смогу к этому добавить что-то новое.

Да и не нужен мой «профессиональный анализ».

Теодора либо боготворят, либо ненавидят.

И то, и другое – очень активно.

Но никто не скажет про него: «норм».

Норм – это когда, как выразился Хармс, «раз, два, три! – ничего не произошло».

И ведь в мире так называемой классической музыки это вполне обычное и весьма распространенное явление.

Есть рельсы, по которым положено передвигаться. Правила движения всем известны. Если водитель доехал из пункта А в пункт Б, ничего не нарушив, – все в порядке. Норм. Но при этом ничего не произошло. Ни с кем. Ни с водителем, ни с пассажирами. В воздухе прозвучало то, что положено. Так, как положено. В результате этого никаких изменений ни с кем не случилось. Никто не вышел из рамок своего тела и сознания, никто не увидел под потолком концертного зала ни ангелов, ни демонов, никто ни в чем не усомнился, никто не умер и не воскрес, не начал жизнь с чистого листа. Все выполнили свои обязательства и разошлись по домам в спокойной уверенности, что все на своих местах.

Теодор не ездит по рельсам, а правила придумывает сам.

И вообще, когда приходишь на его концерт, то все происходящее – даже не совсем про музыку.

Это про то, когда вокруг тебя со всех сторон бездна, а тебе говорят: «Don’t look down, don’t look up». Ты закрываешь глаза – а вокруг все та же бездна, и ты с ней один на один. Бездна – это ты. Какая музыка звучит в программе данного концерта – не так важно. Она вся у Теодора про это. Это страшно, это «некомфортно», это невыносимо красиво, и ты от этого не отвлечешься и никуда не денешься, даже если тебе классическая музыка пофиг. Это про главное, про настоящего тебя, про преодоление инерции твоей привычной оболочки. После этого ты будешь думать: а что это было? Что со мной случилось? Ты вряд ли сможешь разложить свой экспириенс по полочкам, да это и не имеет смысла. Главное – ты уйдешь домой уже не той дорогой, которой пришел на концерт.

«Все это попса и коммерция», – скажут тебе. – Гламурная публика и сонмы вздыхающих барышень – вот и всё». Интересно, а были ли по-настоящему значительные явления в искусстве, о которых не говорили нечто подобное? Сомневаюсь.

Я могу еще долго продолжать эту словесную импровизацию, но пора заканчивать.

Я очень счастлив, что в мире классической музыки есть человек, который каждый день взрывает стены музея восковых фигур и предлагает подышать живым воздухом, не прошедшим стопятьсот этапов фильтрации. Я счастлив, что мы с этим человеком дружим и даже иногда что-то делаем вместе – и это совершенно удивительно, как он способен работать сколь угодно долго, добиваясь того, чтобы музыка раскрылась изнутри, чтобы с нее слетели все наши представления о том, «как надо». Чтобы мы стали музыкой.

Я желаю этому человеку новых открытий на его бесстрашном и единственно возможном пути.

композитор

Я тут пытался вспомнить, как познакомился с Теодором. Не помню. Зато хорошо помню, как боялся этой встречи. Я представлял себе, что он маг, который будет смотреть сквозь меня и мед-лен-но говорить. А я не буду знать, что ответить. Но все получилось играючи – именно так, потому что мы познакомились на какой-то вечеринке, где Теодор тут же организовал игру и взял меня в свою команду.

Потом я бывал с Теодором на огромном количестве мероприятий (встреч обычных и деловых), но все они проходили в очень странном и необычном формате. Ситуация всегда была нетривиальна, и невозможно было предугадать, в какую сторону она будет развиваться.

Например, собирается обычная с виду вечеринка – как вдруг Теодор торжественно объявляет о таком-то заказе: кто-то будет писать какую-то оперу или какое-то произведение. Или, в непринужденной веселой обстановке вечера, Теодор начинает говорить. И говорит он в такой манере и о таких вещах, что воцаряется полная тишина. Ты просто не можешь открыть рот, потому что понимаешь, насколько это важно, искренне и прочувствованно – возможно, это мысль, которая терзала его несколько лет, и теперь он пробует ее озвучить и донести до нас.

От этого получалось ощущение таинства, которое возникало вне зависимости от того, какой направленности была тусовка. И это ощущение всех объединяло и тянуло на эти встречи, как беззвучный набат, – все стремились туда попасть и понимали, что могут получить откровение, о котором не смели мечтать.

Теодор – место сосредоточения силы. Ради эксперимента мы несколько раз пытались повторить без него то же, что делал он: зажечь свечи, накурить ладаном, включить определенную музыку, пригласить ровно тех же людей – признаюсь честно, это вообще не работает.

В работе над Реквиемом к 65-летию Победы во Второй мировой наша дружба переросла в полное доверие. Я расскажу про один короткий худсовет с Теодором, который длился не более получаса, в течение поездки на машине. Но сначала – о партитуре Реквиема. Это было очень сложное большое сочинение. Реквием написан для тройного состава оркестра с усиленной медной группой и усиленными ударными, для двух хоров, солистов-инструменталистов и четырех солистов-вокалистов – огромнейший состав. Произведение на три часа. Теперь представьте себе: на заднем сиденье машины Теодор открыл мою партитуру (у нас полчаса!) и стал быстро задавать довольно каверзные вопросы. Я сразу понял, что он не просто ее «посмотрел», полистал – он сидел над каждым листом и работал. Партитура была разлинована, разъята, расчленена, расписана фломастерами и цветными карандашами… Повсюду стояли закорючки вопросительных знаков. Он не пропустил ни одной опечатки!!! Спрашивал о каждой, намеренно это или случайно.

Одну из написанных частей я вообще не мог себе представить реализованной: в разных темпах одновременно поют два хора, оркестр играет в третьем темпе – то есть, чтобы эту часть сыграть, нужно три дирижера… Но Теодор просто взял и переписал эту часть. Поставил дополнительные тактовые черточки, нашел соединения и точки соприкосновения… И сказал: «Да ничего, я посидел, подумал – я сам все это продирижирую». Это для меня был шок.

Следующим проектом с Теодором была опера Сantos. У меня сейчас дома висит на стене «Золотая Маска», но в равной мере она принадлежит и Теодору. «Леш, давай ты напишешь оперу, но она будет не для оркестра и солистов, а для какого-нибудь необычного, нестандартного состава», – мы с ним достаточно быстро обсудили структуру оперы. Я предложил ему сыграть главного персонажа, и получилась странная «опера наоборот»: вместо оркестра – огромное количество певцов, вместо солиста-вокалиста – солист-скрипач, дирижер почти не дирижирует, а ходит внутри ансамбля и существует вместе с ними как драматический актер.

Однажды Теодор позвонил мне ночью, без преувеличений – поздно ночью: «Леша, слушай, такая идея. Ведь у нас нет оркестра? Представь себе, публика сидит на сцене, там же, где действие. Занавес закрыт. В какой-то момент занавес открывается, и всем становится ясно, что наверху, на четвертом ярусе, сидел оркестр и все это время что-то тихо-тихо играл!»

Мне кажется, эта опера по большому счету сложилась только из-за этой потрясающей идеи. Люди выходили и плакали – и это были слезы благодати. Все видели небожителей, ангелов в этих музыкантах, сидящих под потолком, под пробивающимся сквозь ладан тусклым светом.

Я называю Теодора соавтором, но та деликатность, с которой он предлагает свои идеи или прочтение материала, дорогого стоит. Я работал с большим количеством разных дирижеров, с высочайшими мастерами своего дела. И часто они занимают доминирующую позицию: вот тут поправь, а вот тут проставь штрихи, а вот это вообще никуда не годится. Поверьте, это очень хорошие дирижеры, и многие из них – мои друзья. Но если есть возможность указать на ошибку, попытаться исправить мои недочеты, пусть даже деликатным образом, но показать свое превосходство и потрясающее владение материалом, они непременно постараются ей воспользоваться.

Теодор – абсолютно уникальный человек. И среди дирижеров я таких не встречал, правда. Он прекрасно видит, что есть недочеты, описки и непроставленные штрихи. Но он адвокат композитора, который будет бороться за каждую его ноту.

Это особенность психосоматики Теодора: идти против правил и невозможное делать реальностью. Его риски кажутся иногда непродуманными и даже безумными. Но, как великий профессионал, он точно знает, что можно сделать и какого потрясающего эффекта добиться тем приемом, который кажется невозможным.

Был забавный момент (я понимаю, для кого-то он не был забавным): в одной части Реквиема струнные играют тридцать вторыми в бешеном темпе. Я забыл второпях проставить штрихи (для струнных это очевидные лиги), cхватился за голову, когда это увидел. А Теодор немедленно бросился в эксперимент: «Погоди, раз ты не написал лиги, то давай так попробуем!» Музыканты, конечно, стали возражать, мол, это невозможно, а Теодор сказал: «Ребята, что вам стоит просто попробовать? Всё! Пробуем!» Вы не поверите. Они все научились играть сверхскоростным штрихом détaché. Появился уникальный оттенок звучания – что-то вроде нежного шороха листвы.

У Кастанеды в книге «Учение дона Хуана» есть эпизод, когда мексиканский индеец обучает антрополога магическим движениям и жестам: «Даже самое малейшее движение нужно запомнить. Это важно в тот момент, когда ты окажешься перед лицом смерти. Это танец воина. Перед ним остановится смерть и будет смотреть на него как завороженная». Когда я смотрю на то, как дирижирует Теодор, где малейшее движение наполнено глубочайшим смыслом, я вспоминаю про танец воина, перед которым бессильна смерть. Люди, не подозревая об этом, идут на эту магию. Они идут услышать не музыку, а то, что за ней стоит. Теодор готов шпагой проткнуть сердце самой музыки.

композитор и пианист

Про Теодора написано и сказано столько, что вряд ли я смогу к этому добавить что-то новое.

Да и не нужен мой «профессиональный анализ».

Теодора либо боготворят, либо ненавидят.

И то, и другое – очень активно.

Но никто не скажет про него: «норм».

Норм – это когда, как выразился Хармс, «раз, два, три! – ничего не произошло».

И ведь в мире так называемой классической музыки это вполне обычное и весьма распространенное явление.

Есть рельсы, по которым положено передвигаться. Правила движения всем известны. Если водитель доехал из пункта А в пункт Б, ничего не нарушив, – все в порядке. Норм. Но при этом ничего не произошло. Ни с кем. Ни с водителем, ни с пассажирами. В воздухе прозвучало то, что положено. Так, как положено. В результате этого никаких изменений ни с кем не случилось. Никто не вышел из рамок своего тела и сознания, никто не увидел под потолком концертного зала ни ангелов, ни демонов, никто ни в чем не усомнился, никто не умер и не воскрес, не начал жизнь с чистого листа. Все выполнили свои обязательства и разошлись по домам в спокойной уверенности, что все на своих местах.

Теодор не ездит по рельсам, а правила придумывает сам.

И вообще, когда приходишь на его концерт, то все происходящее – даже не совсем про музыку.

Это про то, когда вокруг тебя со всех сторон бездна, а тебе говорят: «Don’t look down, don’t look up». Ты закрываешь глаза – а вокруг все та же бездна, и ты с ней один на один. Бездна – это ты. Какая музыка звучит в программе данного концерта – не так важно. Она вся у Теодора про это. Это страшно, это «некомфортно», это невыносимо красиво, и ты от этого не отвлечешься и никуда не денешься, даже если тебе классическая музыка пофиг. Это про главное, про настоящего тебя, про преодоление инерции твоей привычной оболочки. После этого ты будешь думать: а что это было? Что со мной случилось? Ты вряд ли сможешь разложить свой экспириенс по полочкам, да это и не имеет смысла. Главное – ты уйдешь домой уже не той дорогой, которой пришел на концерт.

«Все это попса и коммерция», – скажут тебе. – Гламурная публика и сонмы вздыхающих барышень – вот и всё». Интересно, а были ли по-настоящему значительные явления в искусстве, о которых не говорили нечто подобное? Сомневаюсь.

Я могу еще долго продолжать эту словесную импровизацию, но пора заканчивать.

Я очень счастлив, что в мире классической музыки есть человек, который каждый день взрывает стены музея восковых фигур и предлагает подышать живым воздухом, не прошедшим стопятьсот этапов фильтрации. Я счастлив, что мы с этим человеком дружим и даже иногда что-то делаем вместе – и это совершенно удивительно, как он способен работать сколь угодно долго, добиваясь того, чтобы музыка раскрылась изнутри, чтобы с нее слетели все наши представления о том, «как надо». Чтобы мы стали музыкой.

Я желаю этому человеку новых открытий на его бесстрашном и единственно возможном пути.