Внеклассное чтение

Внеклассное чтение

Ямочка на лице, как мне кажется, придает ее обладателю особую пикантность, усиливает обаяние. Ямочки бывают разные: порой они красуются на щеках, порой – на подбородке. У Эдуарда Хиля ямочка была на носу. Она была неотъемлемой частью его лучезарной улыбки, светившейся с афиш концертных залов и экранов телевизоров. Улыбка певца была знакома каждому, она дарила хорошее настроение.

Когда я учился в консерватории, там еще помнили времена, когда Хиль занимался «серьезным» делом: он пел главные роли в спектаклях оперной студии, классические романсы. Но судьбой ему было уготовано подняться на Олимп эстрадного искусства, где он триумфировал долгие годы.

В начале 1980-х годов я вернулся домой в Ленинград из затянувшейся на три года преподавательской командировки в ГДР. На сольные, «классические» концерты в филармонических залах тогда было не прожить, и я вновь погрузился в мир «сборных» концертов, где приходилось аккомпанировать и балету, и жонглерам, и фокусникам.

Перед одним из таких концертов мне неожиданно позвонил Эдуард Хиль и, представившись, попросил встретиться с ним, чтобы порепетировать – чудо из чудес в ленконцертовском мире артистов-охотников за «палками» (так отмечался в месячной ведомости каждый отработанный концерт).

«Приходите ко мне, я живу в центре, на улице Рубинштейна», – сказал он. Так я попал к Эдуарду Анатольевичу и на несколько лет «задержался» возле него.

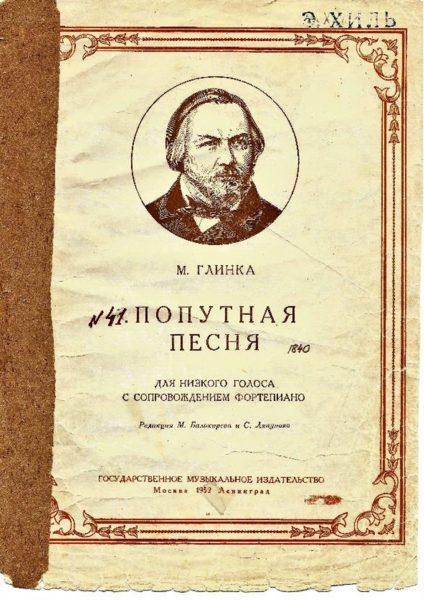

Вначале мы прошли несколько романсов Глинки, Даргомыжского и Чайковского, запланированные для концерта. Затем, войдя во вкус, певец начал ставить на пульт рояля все новые и новые романсы. Не хочу хулить все огульно, но после пустозвония эстрадных песен Хиль с радостью возвратился в мир русского классического романса, куда он попадал, видимо, не так уж и часто. Подлинные чувства, драматизм, обаяние классических мелодий, тексты лучших русских поэтов несказанно радовали его. Они были для него землей родной, откуда он отправился в странствования по эстрадным подмосткам. Все его ноты в строгом порядке стояли в папках в шкафу, были пронумерованы. Штемпель указывал имя обладателя, был подписан и год написания произведения. Я «позавидовал» редкому изданию «Попутной песни» Глинки для низкого голоса (тогда мы переписывали ноты от руки, заказывали за большие деньги «транспорт» отдельных песен, а о ксероксах даже и не мечтали!). Эдуард Анатольевич подошел к шкафу и вынул второй экземпляр. «Дарю!» – сказал он. До сих пор эти ноты, заигранные до дыр, хранятся в моей библиотеке. Это была долгая счастливая репетиция, плавно перешедшая в гостеприимное чаепитие.

Концерт прошел очень хорошо, и когда через несколько дней Эдуард Анатольевич снова позвонил мне и сказал: «Приходите в гости, надо поговорить!» – я не удивился.

«Семен Борисович (Хиль был одним из немногих, которые величали меня, чуть перешагнувшего тридцатилетний рубеж, по имени и отчеству и на Вы), я хотел бы с Вами спеть “Прекрасную мельничиху” Шуберта. Я уже договорился – мы запишем цикл на телевидении». «По-немецки?» – удивился я. – «Нет, по-русски».

Если быть честным, это предложение было для меня не только приятным, но и неожиданным. На концерте мы с Эдуардом Анатольевичем исполняли русский репертуар, ментально близкий, знакомый, понятный для каждого певца, рожденного и выросшего в России. Немецкая песня, das Lied, – это нечто другое, во многом разнящееся с русским романсом. Отличие лежит уже в самой установке, «настройке» русского певца, для которого красота звуковедения, legato находятся во главе угла. Для немецкого вокалиста кантилена, тембральная красота не стоят на первом плане. Они своего рода вспомогательные средства в реализации главного: поэтического текста, содержания.

Sprache, Wort und Konsonanten (язык, слово, согласные звуки) – три кита, на которых покоится мир немецкой песни. Но тут-то мне и виделись заманчивые перспективы работы с Хилем над «Прекрасной мельничихой». Певец с его солидной классической вокальной подготовкой, став звездой эстрадной песни, приобрел даруемую ею свободу обращения со словом. Так что все предпосылки для хорошего результата и удовольствия в работе на пути к нему были налицо!

Одним словом, я с радостью согласился, но при этом ультимативно потребовал, что каждый раз, еще до моего появления в квартире, его собака, огромный черный ризеншнауцер, будет запираться в другой комнате на ключ (!). Пес сполна отвечал названию его породы (по-немецки оно означает «огромная морда»). Я не буду более описывать его внешность, а отошлю читателя к «Собаке Баскервилей» Конан Дойля. В русском церковном хоре в басовой группе есть певцы с особым голосом – «октависты». Они поют свою партию на октаву ниже коллег, и их звучание производит потрясающее неповторимое впечатление. Так вот, рык пса Хиля был минимум на октаву ниже, чем у «нормальных» собак. Нажав кнопку звонка перед дверью квартиры на Рубинштейна и услышав этот лай, я всегда задавал себе вопрос: а так уж я люблю Шуберта?! Все объяснения, что пес нервный и даже полысел от этого, меня не успокаивали. Услышав мою просьбу и доводы, Хиль улыбнулся своей неотразимой улыбкой, согласился, и работа над циклом началась.

Занимались мы в основном решением стилистических проблем, корректировкой и поиском красок – еще до нашей первой встречи певец выучил цикл «назубок»! Убирались (по возможности!) все «эстрадные» (да и вообще русские) «подъезды», рortamento. Выстраивалась динамика отдельных песен (в куплетной форме это одна из первоочередных задач) и архитектура цикла в целом. Я позволил себе изменить несколько неточностей в переводе. Одним словом, работали «в охотку» и очень продуктивно. В результате моих частых появлений в доме на Рубинштейна цикл Шуберта «выстроился», а пес-октавист еще больше полысел и слегка охрип.

Как правило, я сам занимаюсь «продажей» содеянных программ. В этот раз судьба побаловала меня: имея в партнерах подлинно народного артиста можно было позволить себе расслабиться. Перефразирую припев популярной тогда в исполнении Хиля эстрадной песни: «Как хорошо быть с генералом!»

Для премьеры Эдуард Анатольевич выбрал концертный зал Юсуповского дворца, а вскоре мы записали цикл и на ленинградском телевидении.

Надо сказать, что с телевидением и у меня самого сложились добрые отношения: я часто появлялся на экране не только в роли исполнителя, но и модерируя передачи. В традициях кавказского застолья, «алаверды», я организовал для нас с Хилем на телевидении запись второго шедевра Шуберта, «Зимнего пути». Я прекрасно осознавал всю опасность «плюхнуться на нос» с циклом длиной в 24 песни. Поэтому я предложил редакции вспомогательное зрительное решение.

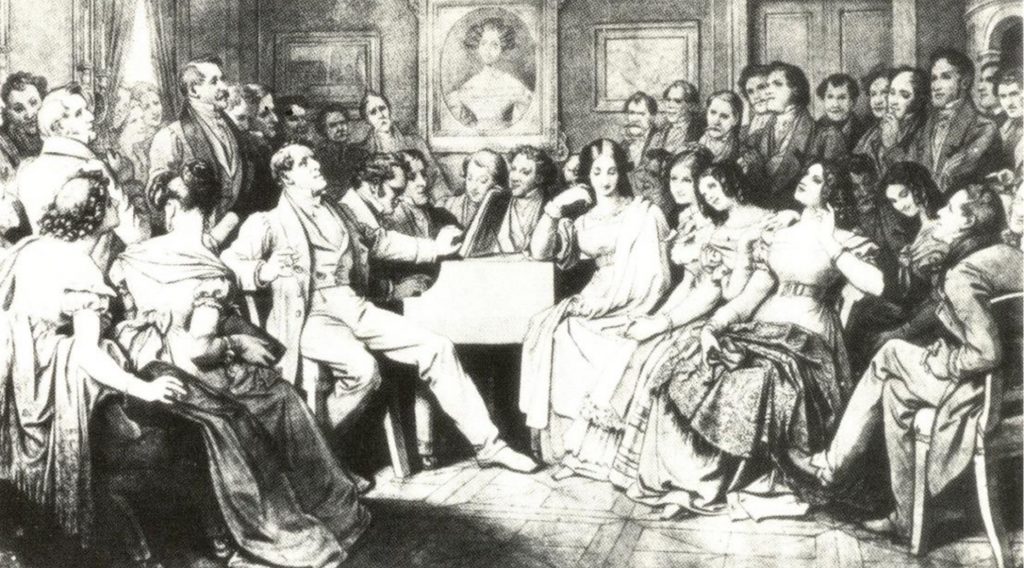

Читателю наверняка знаком знаменитый рисунок Швинда, где художник «инсценировал» шубертовский музыкальный салон. Сам композитор сидит у рояля, возле него «возвышается» двухметровый Иоганн Михаэль Фогль – певец, первый исполнитель большинства шубертовских песен. Оба они окружены многочисленными друзьями (говорят, так много слушателей никогда не собиралось: Шуберт любил маленькие компании).

По моей просьбе для ТВ-передачи была сделана огромная фотография рисунка, и перед каждым номером цикла во мраке затемненной студии тонкий луч пальчикового прожектора высвечивал на фото одно из лиц гостей салона. Драматический артист-чтец произносил несколько фраз, сказанных этим персонажем о смертельно больном Шуберте, и вслед за текстом звучала очередная песня. По ходу передачи драматизм непрерывно нарастал. Перед последней песней луч останавливался на лике Шуберта, и трагической кульминацией звучали последние слова, произнесенные им на смертном одре: «Похороните меня рядом с Бетховеном!»

Проект был одобрен, и мы с Эдуардом Анатольевичем принялись за «Зимний путь». Воодушевленный успехом «Прекрасной мельничихи», предвкушая необычность предстоящего «Зимнего пути», Хиль на свои средства пошил концертный сюртук по моде шубертовского времени. Как и с первым циклом, премьеру мы сыграли в Юсуповском дворце. Атмосфера была удивительная! В потемках зала (мы сознательно притушили свет) публика с напряжением сопереживала перипетиям судьбы героя цикла. Эдуард Анатольевич вдохновенно исполнил это шубертовское прощание с жизнью, и после заключительного «Шарманщика» слушатели еще какое-то время сидели молча. А затем разразился шквал аплодисментов. Премьера удалась на славу! Так же воодушевленно работала с нами и бригада телевизионщиков (радость в работе не скрыть!). Мы подарили ленинградцам два телевизионных вечера, каждый по часу.

Общий резонанс от содеянного был чрезвычайно позитивный. Но неожиданно для меня голос подали и певцы-«пуристы»: «Как ты мог позволить себе аккомпанировать Шуберта Хилю?!» Не вдаваясь в дискуссии, как правило, на этот вопрос я отвечал вопросом: «А в твоем репертуаре есть 44 песни Шуберта? Я с удовольствием выступлю и с тобой!» Блюстители дозволенности начинали заикаться и замолкали. Ответить-то им было нечего!

Эдуард Анатольевич подарил мне возможность исполнить в Ленинграде два моих любимых цикла, и я до сих пор благодарен ему за это. В последующие годы мне лишь единожды довелось сыграть в городе на Неве «Зимний путь». Моим партнером был тогда наинтеллигентнейший Сергей Яковенко. Этот концерт в Малом зале Филармонии запомнился мне и замечательной демонстрацией отечественного хамства. Как известно, следуя закону об охране авторских прав, нужно испросить согласие на запись у исполнителей, которое фиксируется в письменном договоре. Когда перед концертом мы вышли с Яковенко порепетировать на сцену, я с удивлением увидел, что какие-то люди, совершенно не обращая на нас внимания, ставят микрофоны. «Сережа, Вы дали согласие на запись?» – спросил я. «Нет», – спокойно ответил привыкший к хамству певец (возраст и опыт говорили за себя!). Прозвенел третий звонок, и когда мы вышли к переполненному залу (Шуберт исполнялся нечасто), первое, что я сделал, это отставил в угол сцены микрофон певца и мой, фортепианный. Как сейчас помню дикие вопли в антракте позеленевшего от злобы звукорежиссера!

Прошло несколько лет, и я снова получил приглашение преподавать в Германии. Перед отъездом я позвонил Хилю проститься, и мы договорились не терять друг друга из вида. В Берлин из Питера изредка доходили слухи, что у него не все складывается гладко (не возьмусь пересказывать кривотолки и пересуды), а летом 2012 года, десять лет назад, я узнал, что Эдуарда Анатольевича не стало.

Я пребывал в полной уверенности, что наши «шубертовские деяния» с Хилем навсегда ушли в небытие. Но неожиданно один из молодых певцов, участников моего мастер-класса в Москве, рассказал, что он слушал наш «Зимний путь», и ему очень понравилось. Вернувшись в гостиницу, я сразу задал в YouTube запрос «Хиль. Скигин. Зимний путь» – и (о чудо!), заботливо выставленная кем-то и чуть наивно оформленная, наша шубертиада зазвучала, словно и не пролетели долгие десятилетия, как в сказке, живая и невредимая!

Мне посчастливилось за свою долгую творческую жизнь записать более пятидесяти дисков. Если быть честным, я их никогда не слушаю, но в этот раз я прослушал оба цикла с начала и до конца. Хорошо ли они удались – решать каждому, кто заинтересуется нашей работой, но мое отношение к ней я могу сформулировать однозначно: мне не стыдно за содеянное!

В такие минуты больше всего хочется снять трубку и, услышав знакомый голос, сказать: «Эдуард Анатольевич, а не так уж и плох был наш Шуберт! Я горжусь тем, что стал Вашим партнером. Я Вас помню и люблю!»

На нашем первом, «русском», концерте Хиль незабываемо просто и сердечно спел «Жаворонка» Глинки: «Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой». Сегодня я понимаю, что он пел про себя! Большим художникам дано оставаться, не уходить. Не ушел для меня и Эдуард Анатольевич – артист огромного дарования и работоспособности, верный своим музыкальным пристрастиям, и просто обаятельный человек. Певец с ямочкой на носу.