Персона

Персона

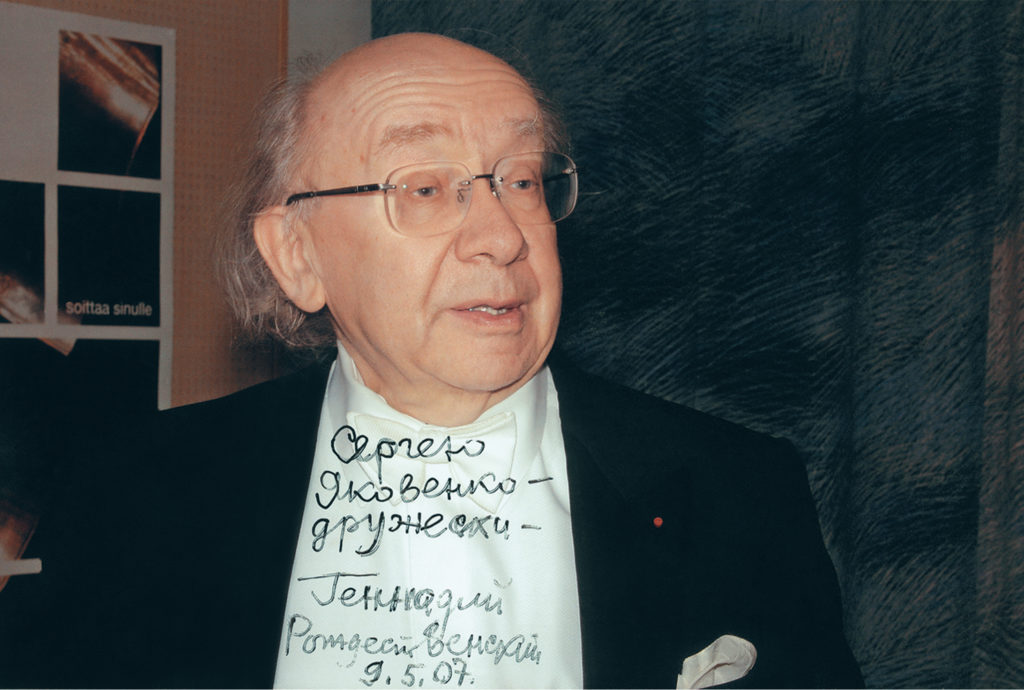

Став в 1961 году солистом радио и телевидения, я познакомился с Геннадием Николаевичем, поначалу как бы в одностороннем порядке. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, я неизменно воспринимал его как мэтра, небожителя, хотя он всегда был по отношению ко мне прост и дружелюбен. Помню первые впечатления: дирижер неспешно прогуливается по вестибюлю Дома звукозаписи, обычно в сопровождении своих концертмейстеров – Черняховского и Футера, – обсуждая творческие вопросы… Никакой суеты, импульсивности, свойственных людям его возраста, – он был спокоен и сосредоточен, излучал мудрость и возвышался над окружающими, не прикладывая для этого ни малейших усилий. Каким-то таинственным образом угадывалось, что человек предназначен для исторической роли.

А уж когда он становился за пульт, в этом не оставалось никаких сомнений. Не могу припомнить ни одного случая, чтобы дирижеру пришлось отвлечься от музыки и заняться поддержанием дисциплины. Во втором оркестре, оперно-симфоническом, который трудился на радио в те же годы, и с которым мне тоже приходилось сотрудничать, чуть ли не половина репетиционного времени уходила на пререкания артистов с дирижером, бессмысленные диспуты, призывы сосредоточиться на музыке – словом, на воспитание из лабухов музыкантов. Я уж не говорю о трудновоспитуемых «анархистах» силантьевского оркестра!

Еще из ранних воспоминаний о Геннадии Николаевиче. Меня поражало его неизменно почтительное отношение к матери. Замечательная певица, гордость радио Наталья Петровна Рождественская пожинала плоды своего труда, вложенного в воспитание сына. Уже будучи юношей, Геннадий Николаевич познакомился со своим отцом, дирижером, профессором консерватории Николаем Павловичем Аносовым, и стал его учеником. Но основы музыкального образования, энциклопедических знаний, общей культуры закладывались благодаря самоотверженному труду Натальи Петровны и ее сестры Галины Петровны, да еще Елены Фабиановны Гнесиной, любимцами которой были два вундеркинда – Женя Светланов и Геня Рождественский…

Седовласую даму, Наталью Петровну, сын благоговейно сопровождал под руку, усаживал позади дирижерского пульта и в каждом перерыве подсаживался к ней, чтобы выслушать замечания.

Бывая впоследствии дома у Рождественских в Каретном ряду в гостях и по делам, иногда у Геннадия Николаевича, но чаще у Натальи Петровны, которая делала для меня замечательные, тонкие переводы романсов французских композиторов, я отмечал, что приоритеты не менялись. Даже после женитьбы дирижера на пианистке Виктории Постниковой (так именовалась она лишь на афишах, а в быту все звали ее Аллой) и появления сына я отмечал, что роль матери-советчицы, уважение к ней в семье всегда оставались неизменными.

Но, наконец, настал момент, когда дирижер начал меня узнавать, проникся творческим доверием и нередко приглашал к сотрудничеству. В результате я исполнил под его руководством едва ли не самые главные и дорогие для меня произведения.

После нескольких второстепенных партий он поручил мне главную – Лионеля в опере Чайковского «Орлеанская дева» – сначала записать в радиостудии, а потом исполнить в Колонном зале Дома Союзов и Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Очевидно, от страха – ведь моей партнершей была сама обожаемая мной Ирина Константиновна Архипова – я подхватил гриппозную инфекцию, что, естественно, отразилось на голосе, и взял больничный лист. Тут впервые выяснилось, что Геннадий Николаевич выделяет меня из ряда других баритонов, выказывая творческое доверие. Человек исключительно организованный и педантичный, планировавший буквально каждую минуту, он неожиданно сказал: «Будем ждать, пока Яковенко поправится». А ведь любой певец посчитал бы за счастье влиться в работу – партию знали многие солисты оперы.

Неожиданно ко мне домой явился так называемый треугольник – парторг, профорг и директор БСО. Я лежал в постели, борясь с температурой, и никак не ожидал гостей. Посланцы сообщили, что артисты оркестра умоляют меня выйти на работу, и вот почему: огромная опера, которая записывалась без обычных купюр, сулила всем хорошие заработки, это была так называемая переработка – чистые деньги сверх зарплаты. В расчете на них музыканты спланировали отпуска – купили путевки, сняли дачи для своих семей (запись происходила в мае), а, поскольку Рождественский против замены солиста, я просто обязан «войти в положение» и встать к микрофону.

На следующее утро я, вооружившись термосом и жаропонижающими, явился в Дом звукозаписи. Геннадий Николаевич был ко мне исключительно внимателен – делал незапланированные перерывы, чтобы я не перенапрягался, ходил в аппаратную к звукорежиссеру Валерию Григорьевичу Спасскому советоваться, как поставить мой микрофон, чтобы я не проигрывал в ансамбле «здоровой» Архиповой. В результате произошло чудо – родилась едва ли не лучшая моя работа. Рядом с великими невозможно было не собрать все творческие силы, не ощутить огромной ответственности. Ведя в разных музыкальных вузах курс «История вокального исполнительства», я не стесняюсь демонстрировать дуэт Иоанны и Лионеля в нашем с Ириной Константиновной исполнении как достижение гармонического слияния голосов и душ любящих героев. А как аккомпанирует оркестр! Запись оперы была высоко оценена в музыкальном мире, собрала множество золотых медалей…

Никакой суеты, импульсивности, свойственных людям его возраста, – он был спокоен и сосредоточен, излучал мудрость и возвышался над окружающими, не прикладывая для этого ни малейших усилий. Каким-то таинственным образом угадывалось, что человек предназначен для исторической роли

Мне запомнился ещё один удивительный эпизод, связанный с уникальной одарённостью Рождественского. Из-за какой-то организационной неурядицы в зал имени Чайковского, где записывалась картина из «Орлеанской девы» с органным соло, не пришёл Гарри Гродберг. «Не будем выбиваться из графика», – сказал Геннадий Николаевич и направился к органу. Именно его исполнение мы и слышим на пластинке!

Следующей незабываемой работой с Рождественским была кантата Софии Губайдулиной «Рубайат». Авангардистам в 60-е – 80-е годы жилось нелегко. Мало того, что их произведения с трудом пробивались к слушателям, и исполнение нередко отменялось буквально накануне по указанию «сверху», но и от исполнителей требовалось определенное мужество – они заносились в «черные списки». И на первом месте тут был бесстрашный Рождественский. Когда он записал с Горьковским оркестром Первую симфонию Альфреда Шнитке – в столице это было невозможно, – то сразу стал лидером музыкального «диссидентского» движения.

И вот репетиции и премьерное исполнение в Доме композиторов кантаты «Рубайат» и других сочинений «прокаженной» Софии Губайдулиной, первый ее «полнометражный» авторский концерт. Публика в переполненном зале до последнего мгновения не могла поверить в то, что «занавес поднимется». Да и за кулисами царило нервное напряжение: за несколько минут до моего выхода на сцену парторг ЦК КПСС при Союзе композиторов Роберт Иванович Симонов попросил у меня партитуру «для ознакомления». Он сокрушенно качал головой и прицокивал языком, дойдя до хайямовских строк:

О, судьба, ты насилье во всём утверждаешь сама!

Беспределен твой гнет, как тебя породившая тьма!

Благо подлым даришь ты, а горе сердцам благородным!

Или ты неспособна к добру, иль сошла ты с ума?

– он узрел явную крамолу, непозволительные намеки, так называемые «неконтролируемые ассоциации». Запретить исполнение он, к счастью, не решился, но, с жалостью и сочувствием посмотрев на меня, как на безнадежно больного, произнес замечательные слова: «Что это Вас, Сергей Борисович, тянет всякую мерзость петь? Разве мало хорошей музыки?» А я уже был к тому времени «взят на карандаш» как исполнитель не только Губайдулиной, но и Эдисона Денисова, Витольда Лютославского, Луиджи Даллапикколы, Арнольда Шёнберга, Валентина Сильвестрова, Давида Кривицкого, того же Альфреда Шнитке…

А эту «мерзость» Геннадий Николаевич репетировал и представлял публике вдохновенно, азартно… Да и двенадцать инструменталистов-солистов подобрались на славу, едва ли не лучшие в стране виртуозы: и ударник Марк Пекарский, и гобоист Анатолий Любимов, и фаготист Валерий Попов, и кларнетист Лев Михайлов, и многолетний соратник и друг Губайдулиной пианист Пётр Мещанинов, а на записи, которую мы смогли осуществить лишь через несколько лет (цензоры не дремали!), фортепианную партию исполнил Алексей Любимов.

Партия солиста-певца изобиловала трудностями и новациями – Валентина Николаевна Холопова в своей монографии о Губайдулиной отмечает и анализирует их множество. Но с помощью автора и дирижера я с неожиданной легкостью преодолевал их. Эта запись – одна из моих любимых.

В кантате есть эпизод, когда все 12 инструментов вступают поочередно с интервалом в несколько секунд. Считает и показывает вступление дирижер. Он попросил музыкантов следить за его пальцами на обеих руках и за локтями – получалось как раз двенадцать показов. Каждый артист запоминал «свой» палец, а кларнетист и гобоист вступали по взмахам правого и левого локтей. Казалось бы, все складывается, но как мне-то сориентироваться в этом «месиве»? Геннадий Николаевич на мгновение задумался и предложил: «А что, Серёженька, если я подмигну Вам левым глазом?» Надо было видеть, с каким блеском и юмором Рождественский проводил эту «операцию» – первый палец, пятый, десятый, локоть, другой локоть, озорное подмигивание в мою сторону, и вот мы уже все вместе! Дирижер, а под его руководством и мы взлетали на крыльях фантазии Губайдулиной. Премьерный успех был грандиозным.

На банкете в ресторане Дома композиторов, который почти нищая в то время Соня сочла необходимым устроить и отблагодарить участников концерта, мы с Геннадием Николаевичем, сбросив напряжение, крепко выпили и, обнявшись, поблагодарили друг друга и обменялись взаимными комплиментами. А главное – поклялись продолжать творческое сотрудничество. К счастью, протрезвев, мы не забыли уговор.

Вскоре нас объединила работа над великим, на мой взгляд, сочинением – вокально-инструментальной симфонией Николая Николаевича Сидельникова на стихи Лермонтова «Мятежный мир поэта». Композитор и дирижер были однокашниками, дружили с консерваторских времен, и естественно, что автор первым из дирижеров познакомил с новой работой Рождественского. Тот, как и я, сразу же оценил произведение (кстати, для меня созданное), можно сказать, влюбился в него и, отложив другие дела, мы стали готовиться к премьере.

Геннадий Николаевич трудился вдохновенно, да и состав музыкантов снова подобрался замечательный. Фактически это был ансамбль выдающихся солистов, у каждого виртуозная развернутая партия. В премьере участвовали виолончелистка Наталия Шаховская, пианист Григорий Хаймовский, флейтист Александр Корнеев… Группу ударных из трех человек возглавлял Марк Пекарский. Своей фантазией Николай Сидельников едва ли не превзошел Губайдулину, охватив весь вокально-ис полнительский спектр – от чистого пения до чистого чтения, проведя солиста через множество промежуточных ступеней.

Геннадий Николаевич помогал мне в освоении красочной палитры, сплачивая вокруг солиста инструментальный ансамбль. Кстати, именно он предложил использовать «чистое» чтение, поначалу незапланированное, но горячо одобренное композитором. Известно, что Рождественский увлекался мелодекламацией, но в симфонии использован другой прием: грустное, «сумеречное» соло альта создает фон для заключительного трагического монолога героя «Не смейся над моей пророческой тоскою», тем самым служа замечательным контрастом финалу.

На репетициях выяснилось, что дирижер виртуозно владеет и ударными инструментами. Сложнейший ритм в одной из частей – «Вихри» – никак не давался музыканту, исполнявшему соло на тарелках. Оно должно было идеально совпадать с контрабасовым пиццикато, бонгами, на которых «шаманил» Пекарский, и фортепианными «вспышками». Прервав мучения ударника, Рождественский взял у него щеточки и, с легкостью и шармом, помогая себе корпусом и мимикой, «слабал» соло, как будто всю жизнь выступал в джаз-бэнде.

Так же вальяжно дирижировал он последней частью. Сидельников замечательно и неожиданно завершил произведение: после трехчастной трагической симфонии звучит как бы вставной полуэстрадный номер – простенькая и даже пошловатая песенка «Прощай, немытая Россия». Рождественский, пританцовывая и как бы фехтуя, «с выпадом», показывал мне своей волшебной палочкой вступления, и я пел в эстрадной, скорее даже в бардовской манере. А что, собственно, произошло? Это так типично для России – поплакали, и будет. Одного гения везут, чтобы уничтожить, на юг, другого – на север… Симфония из-за этого последнего номера так и не была записана, даже авторитет Рождественского не помог. А на концертах мы бисировали его по нескольку раз.

Опуская ряд других работ, остановлюсь еще только на двух произведениях. Ранняя опера С. С. Прокофьева «Маддалена» никогда не записывалась на грампластинку – это была мировая премьера. Но Рождественский стоял в это время за пультом другого оркестра – Министерства культуры СССР. На моей памяти два аналогичных преступления: отстранение от руководства Госоркестром Евгения Федоровича Светланова, приведшее к скорой гибели дирижера, – это трагическое событие связано с именем тогдашнего министра культуры Швыдкого; и провокация хозяина радио и телевидения в 70-е – 80-е годы Лапина, в результате которой в БСО сменился художественный руководитель. На защиту Рождественского встали выдающиеся музыканты. Лично мне рассказывали о перипетиях борьбы Дмитрий Борисович Кабалевский и Евгений Федорович Светланов. Они, а вместе с ними и Арам Ильич Хачатурян, «прорвались» к секретарю ЦК Зимянину, ведавшему вопросами культуры, и пытались объяснить, что отстранение великого дирижера от руководства великим оркестром чревато невосполнимыми потерями для музыки. Партийный бонза, не предложив «делегации» даже сесть, коротко парировал: «Сергея Георгиевича Лапина назначила на этот пост партия, мы ему доверяем, и я не вижу основания для вмешательства в его кадровую политику». На этом аудиенция закончилась.

И Рождественскому пришлось с нуля создавать новый симфонический коллектив – Оркестр Министерства культуры СССР, с которым и осуществлялась запись «Маддалены». В опере всего три солиста – баритон, тенор и сопрано, и Геннадий Николаевич доверил мне подобрать партнеров. Я порекомендовал тенора Алексея Мартынова, замечательного музыканта, который «оправдал доверие», и сопрано. Фамилию певицы не стану называть – читатель поймет почему. Запись происходила стремительно, практически без предварительных репетиций – спортивный азарт подстегивал дирижера, надо было прийти к финишу первым в мире, в итоге мы уложились в два дня, в две смены! Но были и «невидимые миру слезы»: выяснилось, что певица не готова трудиться «на уровне» Рождественского – пропускала вступления, не слышала свои отправные ноты в оркестровых аккордах, из-за чего приходилось делать новые и новые дубли. Геннадий Николаевич нервничал, поворачивался к солистке лицом и буквально вкладывал вступления, чуть не протыкая ее дирижерской палочкой, и при этом полушутливо, полутрагично сетовал, что, кажется, вывихнул плечо, и надо вызывать травматолога.

Надо было видеть, с каким блеском и юмором Рождественский проводил эту «операцию» – первый палец, пятый, десятый, локоть, другой локоть, озорное подмигивание в мою сторону, и вот мы уже все вместе! Дирижер, а под его руководством и мы взлетали на крыльях фантазии

На следующий, решающий день, придя на запись, я увидел свою протеже, поджидавшую дирижера с огромным букетом. Вручая Рождественскому цветы, она благодарила за доверие, за ту ни с чем не сравнимую радость, которую испытывает на записи. Геннадий Николаевич, нехотя принимая цветы, заставил себя улыбнуться, как он умел – одними губами с ледяными глазами, – и сказал: «Вы далеко пойдете!»

В итоге дело завершилось благополучно, но только не для меня. На следующее утро позвонила Наталья Петровна Рождественская с упреками: «Серёженька, что мы Вам сделали плохого, зачем такая рекомендация? Генечка так нервничал, переживал, даже спал плохо»… Через несколько лет Рождественский прислал мне большое письмо со списком оперных премьер для концертного исполнения в Зале имени Чайковского и попросил порекомендовать солистов, но я, памятуя тот курьезный случай, воздержался от «менеджерства».

Незабываемо еще одно выступление в БЗК: Геннадий Николаевич проводил абонементный цикл «Мартину и чешская музыка XX века» и предложил мне исполнить монооперу Иржи Пауэра «Лебединая песня» по рассказу Чехова «Калхас». Пауэр был таким чехословацким Хренниковым, музыкальным сановником, многолетним председателем Союза композиторов, да еще и директором Пражской оперы. Музыка меня не потрясла, но рассказ Чехова очень трогательный. Старика-актера, в прошлом знаменитого трагика, бросили одного, забыли после бенефиса в пустом театре – возникает аналогия с Фирсом.

Я довольно долго приводил в порядок либретто: ударные слоги поначалу не совпадали с сильными долями тактов – очевидно, опера создавалась по переводному тексту. Наконец я решил, что, подглядывая в ноты, готов пристойно интерпретировать произведение. И тут меня пристыдила жена: «Ты не каждый день поешь в Большом зале консерватории, да еще с Рождественским. Надо учить наизусть». После недолгого сопротивления я признал ее правоту. В моем распоряжении была только партитура, но мы сделали «эрзац-клавир», записали сопровождение на аудиокассету, и я отправился на гастроли в Венгрию. Все свободное время посвящалось разучиванию.

Когда я явился в Москве на первую оркестровую репетицию, Геннадий Николаевич попросил инспектора приготовить мне пульт для нот. Я отказался – буду петь наизусть. Дирижер скептически улыбнулся, но возражать не стал. Пятидесятиминутное произведение было исполнено без единой ошибки, без единой остановки. Удивленный и даже, как мне показалось, взволнованный Геннадий Николаевич обратился к оркестру. «Господа! (В этом был особый шик и смелость, ведь в то время мы все были еще товарищами!) Я впервые сталкиваюсь с таким отношением к делу – не только имею в виду идеально выученный в короткие сроки текст, но и погружение в драматургию, создание трогательного до слез образа. А посему оркестр отодвигается на два метра назад, авансцена отдается в распоряжение Сергея Борисовича, а я ограничиваю свои функции лишь кондуктированием». Я ликовал: удалось удивить самого Рождественского! Не все же ему одному десятилетиями поражать нас – и уникальнейшим, возможно, самым гигантским в мире репертуаром – от Гайдна до Прокофьева, Шостаковича, Шнитке – фактически без пробелов! И профессиональным совершенством, и вступительными словами перед концертами, которые подчас восхищали больше, чем сама музыка, и уникальными книгами…

В заключение – скромный штрих к портрету, доказывающий, что в творческой палитре гениального музыканта не было белых пятен. Однажды Геннадий Николаевич задумал познакомить публику с неизвестными четырех-, шести- и восьмиручными фортепианными ансамблями. Я предложил провести концерт в ЦДРИ, а партнерами Рождественского стали Виктория Постникова, Елена Сорокина и Александр Бахчиев. Сначала за рояль сел один Геннадий Николаевич и сосредоточенно и уныло стал долбить этюд многолетнего мучителя детей всех стран Карла Черни, вызвав смех слушателей. «Напрасно смеетесь, – обратился к залу Рождественский, – Черни великий композитор, ученик Бетховена и учитель Листа, автор талантливейшей фортепианной, инструментальной и театральной музыки». Постепенно к Рождественскому присоединялись партнеры, звучали ярчайшие, никому до того не известные ансамбли, и к концу вечера публика уже влюбилась в музыку Карла Черни.

Пожалуй, просветительство, желание поделиться накопленным богатством – главная черта уникально одаренного великого музыканта Геннадия Николаевича Рождественского.

Щедро вознагражден им был и я.