История

История

«Если бы меня заставляли считать, что наивысшая обязанность творческого человека – выражать окружающий мир, то я был бы вынужден решительно противостоять такому утверждению. Окружающий мир сам прекрасно справляется с задачей проникновения в наше сознание и в этом деле не нуждается ни в чьей помощи. Я вижу роль искусства скорее в том, чтобы выражать идеальный мир, существующий в творческом воображении художника, в его желаниях и мечтах, – мир, избавленный от тех кошмаров, которые столь щедро подбрасывают нам разные испытания повседневной жизни».

Эти слова взяты из интервью, которое Витольд Лютославский дал в 1993 году, в возрасте восьмидесяти лет. Аналогичные по смыслу высказывания встречаются регулярно на протяжении всей его карьеры – судя по всему, эти убеждения сформировались у него еще в молодости. Корнями они уходят в модернистскую эстетику, чей расцвет пришелся на 1930-е годы XX века и совпал с периодом творческого становления польского композитора.

Как и все модернисты, Лютославский считает, что искусство (особенно музыкальное) должно быть вещью в себе и избегать связей с повседневной жизнью. Музыка для него асемантична, музыкальные звуки неспособны быть «языком чувств» и вообще «означать» что-либо в обычном смысле слова. Привычный для многих зрителей «программный и конкретный» способ чувствования музыки через зрительные или словесные образы ему, по его словам, совершенно чужд. Обозначение характера музыки в нотах или объяснение формы через ассоциации с театральным действием – не более чем компромисс, который должен помочь композитору изобрести новые формальные принципы, а исполнителям – найти правильный звук. Готовя премьеру виолончельного концерта, композитор для облегчения задачи предложил драматическую интерпретацию музыки как «отношений личности и массы». Но когда игравший премьеру Мстислав Ростропович растиражировал эту концепцию, дополнив ее деталями из личного опыта противостояния с системой, Лютославский пришел в ужас и в дальнейшем систематически открещивался от этой трактовки, взамен предлагая нейтральную концепцию «диалога». Вокальные сочинения Лютославского написаны в основном на сюрреалистскую поэзию, в которой смысл упрятан за сложно сотканными метафорами, – но даже в этом случае он настаивает, что музыка первична и не зависит от слов: сначала в голове возникает звуковой образ пьесы, и только потом под него ищутся подходящие стихи.

Откуда берутся звуковые образы? Если музыкальные конструкции полностью автономны, что заставляет нас предпочитать одни другим и для чего вообще нужно фиксировать их на бумаге? Ответ Лютославского: искусство – это все-таки форма познания, но особая, поскольку с ее помощью мы можем проникнуть в уникальный внутренний мир автора. Ценность уникальности для него самоочевидна, поэтому в дальнейшие объяснения он, как правило, не вдается. Мы же можем найти истоки его взглядов в моральной философии Просвещения: увидев свое несходство с другими, человек лучше узнает самого себя, а это помогает прийти к взаимопониманию и в конечном счете к более гармоничному общественному устройству. Следовательно, задача и даже этическая ответственность композитора – обнаружить и выразить свою уникальность как можно точнее.

Отсюда вытекает ряд требований ко всем участвующим в процессе сторонам. Композитор должен сохранять творческую независимость – не поддаваться замутняющим картину идеального мира влияниям, не следовать за массовыми вкусами или модой. «Когда композитор старается угодить слушателю или говорить с ним на языке, приспособленном к его вкусам и возможностям, то неизбежно создает всяческие китчи». Общество, в свою очередь, не должно давить на автора, заставляя идти против внутренних побуждений: «Творец – необычайно деликатный инструмент, и его не следует подвергать риску каких-либо воздействий. Надо весьма прилежно оберегать этот инструмент и стараться сохранять его в неприкосновенности». А слушатель должен выработать в себе привычку к концентрированному слуховому созерцанию. Лютославский отказывался писать для кино (исключая несколько ранних опытов), запрещал переделывать свои сочинения в балеты и настаивал, что его музыка должна звучать в концертном зале. Поскольку объем человеческого внимания ограничен, музыка, совмещенная с чем-то еще, неизбежно превращается в фоновую, уходит на второй план, а значит, не исполняет функцию, ради которой была написана.

Практически все ключевые сочинения Лютославский писал медленно. Конечно, не из-за проблем с композиторской техникой – его инструменты были в порядке, песню на заказ он мог сочинить за час. Но, чувствуя ответственность, он не спешил: всматривался или, скорее, вслушивался – в себя, тщательно отбирал услышанное и искал способы адекватно записать его нотами. Он редко переделывал партитуры после премьеры, но был постоянно недоволен собой и своим каталогом – «слишком незрелое», «слишком просчитанное», «то, что я могу сочинять, а не то, что хотел бы сочинять». Сочинение музыки было для него, прежде всего, открытием – или изобретением – себя.

***

Отправной точкой артистической эволюции Лютославского были польские и французские влияния. Главные музыкальные кумиры его юношеских лет – конечно же, Шопен и Шимановский, а также Дебюсси и Равель. Французский язык он выучил еще в гимназии и после окончания консерватории собирался продолжить учебу в Париже, но этим планам помешала война. В 1940-е годы Лютославский испытывал на себе воздействие французского неоклассицизма – особенно Альбера Русселя, которого он называл «французским Брамсом». Почти все его вокальные сочинения написаны на французский текст, а «Книга для оркестра» самим названием отсылает к «Книгам» для клавесина Куперена, «Книге для квартета» Булеза и «Органной книге» Мессиана.

Единственным учителем Лютославского по композиции был Витольд Малишевский, выпускник Петербургской консерватории, ученик Римского-Корсакова – поэтому, вероятно, допустимо видеть в первой фазе его творчества и русский след. Уже в ранних вещах (Симфонические вариации, Маленькая сюита, Концерт для оркестра) видно, что Лютославский хорошо усвоил принципы «оркестровой феерии», заложенные Корсаковым и Глазуновым и развитые в начале века молодым Стравинским и его французскими коллегами. Как и они, Лютославский умеет сочинять блестящие и изощренно придуманные оркестровые текстуры. Даже в ограниченной алеаторике – самом известном, «брендовом» изобретении его авангардных лет – можно при желании увидеть развитие сольных каденций из «Шехеразады» и «Испанской рапсодии».

Оркестр был для Лютославского главным творческим медиумом и в каком-то смысле таким же «единственным инструментом», как рояль для Шопена. Многие вещи, написанные для фортепиано или камерного состава, позже были им оркестрованы. Влияла на композиторский стиль Лютославского и собственная дирижерская практика. Типичный для его форм обширный тактируемый раздел перед генеральной кульминацией, по-видимому, был нужен, чтобы увеличить число мануальных действий на этом отрезке: активными жестами легче добиваться от музыкантов должного уровня самоотдачи.

Кшиштоф Мейер в переведенной, но не изданной на русском языке монографии о Лютославском высказывает мнение, что тот «не чувствовал себя комфортно в условиях крупной формы – традиционно эпической и интенсивно эмоциональной». Наблюдение это не лишено меткости: с некоторым допущением Лютославского и в самом деле можно счесть миниатюристом. Самое длинное его сочинение, «Прелюдии и фуга», длится немногим больше получаса. В нем, как и во многих других, он выступает наследником французского модерна, предпочитая сочинять не вширь, а вглубь, тщательно детализируя музыкальную структуру на каждом отрезке времени. Многие его опусы внешне состоят из нескольких коротких частей; на четыре формальных раздела делится даже «Траурная музыка», вопреки очевидно сквозному характеру ее драматургии.

В отличие от другого сонорного классика, Лигети, предпочитающего плавные трансформации, ткань музыки Лютославского состоит из разрывов. Многие мотивы выглядят у него как серии мельчайших, невротичных импульсов, а соседние фрагменты подбираются по контрасту: темброфактурные блоки в мелкой нарезке, составленные острыми углами друг к другу. При помощи этого метода Лютославский парадоксальным образом создает убедительные примеры форм крупного дыхания (Вторая и Третья симфонии, прежде всего), с обширными зонами нагнетания и впечатляющими кульминациями, доходящими порой до труднопереносимой интенсивности. В 1980-е годы он признавался, что собственная музыка двадцатилетней давности порой даже ему кажется чрезмерно агрессивной; в его сочинениях последнего десятилетия в самом деле заметно больше гармонической мягкости и открытой лирики.

***

Лютославский много раз публично выступал за полную свободу художника и допустимость любых, даже самых крайних экспериментов, но сам пользовался этой свободой довольно умеренно. Находясь в центре событий, он остался в стороне от большей части технических новинок 1950-х и 1960-х годов – сериализма, расширенных исполнительских техник, коллажей, хэппенингов и пр. Со сдержанным интересом высказываясь о перспективах электронной музыки, сочинять ее он так и не взялся. От Дармштадтских курсов Лютославский держал подчеркнутую дистанцию, инструментальный театр считал «классическим образцом антимузыки», а препарация рояля вызывала у него «чувство сопротивления и протеста».

Один из проницательных критиков еще в конце 1960-х заметил, что Лютославский участвует в авангардном движении «как человек, который на самом деле остается где-то вовне». Так же думал и сам композитор: «Меня часто зачисляют в ряды авангарда, что доставляет мне удовольствие, но после более основательного размышления я прихожу к выводу, что удовольствие это – достаточно поверхностное». Он вряд ли идентифицировал себя с передним краем музыкального прогресса даже в пиковые моменты карьеры – например, когда критики объявляли «Три поэмы Анри Мишо» «самым значительным польским произведением со времен Шопена». В дневниковых заметках, а позже и в открытых выступлениях, он временами высказывался о происходящем довольно резко – протестовал против «мании новаторства», утверждал, что новые способы сочинения «ничему конкретно не служат», радикальных новаторов называл «карликами искусства» и в целом придерживался скорее консервативно-центристских, чем леворадикальных взглядов.

Несмотря на не всегда комфортный для «среднего слушателя» звуковой облик, эстетические ценности партитур Лютославского по большому счету классические. Он далек от ниспровержения авторитетов или разрушения устоев. Как и композиторов прошлых эпох, его интересуют порядок, баланс, красота, ясность и профессионализм, а также поиск личной, не похожей ни на кого манеры письма. Современные техники – двенадцатитоновость, микрохроматику или случайные процедуры он разрешает себе систематически применять только после того, как находит для них собственное, оригинальное воплощение. В поздние годы он не столько открывает, сколько переоткрывает, восстанавливает в правах то, что было отвергнуто в период тотального обновления: сквозное развитие, кантилену, жанры, темповые схемы, простые аккордовые структуры. Практически все характерные черты его стиля растут из мышления в традиционных категориях гармонии, формы и психологии.

Из двух вариантов поиска новых созвучий – эмпирически, на слух (Дебюсси) или путем интеллектуальных выкладок (Шёнберг) – Лютославский однозначно предпочитает первый. Он не раз декларировал, что для него не существует нейтральных интервалов или аккордов – каждый приносит с собой какую-то выразительность и на этом основании может подойти или не подойти для данного момента. Вопреки очевидности, главное своеобразие его алеаторики – не в ритмической свободе самой по себе, а в ее скрупулезно прослушанном гармоническом оформлении. Известно, что Лютославский выписывал созвучия, которые точно не должны появиться в текущем отрезке партитуры, и проверял все возможные сочетания. Подход, при котором любые мыслимые комбинации должны «хорошо звучать», вообще говоря, довольно далек от практики авангарда. Больше всего он напоминает Карла Орфа и его принципы создания детских инструментов. Или In C Терри Райли – пускай, по свидетельству очевидцев, Лютославский и выходил разочарованно из зала, когда эта вещь исполнялась на «Варшавской осени». Во внимании к вертикали – принципиальное отличие его от Пендерецкого (которого с Лютославским часто и не всегда осмысленно перечисляют через запятую) – тот в 1960-е годы мечтал «полностью отказаться от интервального развития». Для Лютославского такой отказ был путем к «безликим звукам».

Формы почти всех зрелых сочинений Лютославского выстроены по аристотелевским законам драматургии: нейтральная экспозиция, сюжет с перипетиями, нагнетание напряженности, кульминация и эффектная развязка. Такая форма, естественно, может быть только фиксированной и линейной. Открытую форму, в которой части можно убирать или менять местами, Лютославский реализовал единственный раз в жизни – в «Прелюдиях и фуге». Как и в других аналогичных случаях, ему пришлось придумать оригинальную технику стыковки частей и убедиться, что любой их набор и порядок будет звучать убедительно.

Сочинить произведение для Лютославского означает «создать у зрителя комплексы определенных психических ощущений и переживаний». Любые техники организации материала важны не сами по себе, а только из-за эффекта, оказываемого ими на зрителя. Это тоже модернистский подход – зритель в нем полагается чувствующим автоматом, переживания и ощущения которого зависят исключительно от воли композитора. А композитор временами бывает не чужд откровенных психоманипуляций. Во Второй симфонии он намеренно пишет рыхлую и затянутую вступительную часть: «…все замыслы и идеи, которые в ней экспонируются, никогда не доводятся до конца, никогда не дают полного удовлетворения. Но так делается умышленно, с тем чтобы создать у слушателя нечто вроде “гипотонии”, недостаточного давления, которое требует восполнения». Восполнение незамедлительно следует в основной части, динамика которой впечатляет гораздо сильнее именно на контрасте с предшествующей нерешительностью.

***

Из созданного Лютославским наиболее прочное место в оркестровом репертуаре занимают Маленькая сюита, Концерт для оркестра и «Траурная музыка». Все эти сочинения написаны еще в 1950-е годы, причем первые два относят к «фольклорному периоду». Любопытно здесь то, что Лютославский в некоторых поздних интервью настойчиво отрицает, что фольклорный период в его творчестве вообще был. В конструировании своего публичного образа, как и в музыке, он придерживался стратегии избегания, тщательно выбирая то, что достойно войти в «миф Лютославского». Прикладную музыку он издавал под несколькими разными псевдонимами. Пропагандистские кантаты, вынужденно написанные в годы послевоенного идеологического давления, в какой-то момент просто исчезли из каталогов его сочинений. А к пьесам, которые невозможно было вычеркнуть, подбирались подходящие интерпретации – даже Маленькую сюиту и «Силезский триптих», в свое время существенно продвинувшие его карьеру, он называл в 1970-е «сталинскими халтурами».

Некоторые опусы Лютославского рождали у публики устойчивые ассоциации с драматичными историческими событиями: «Траурная музыка» – с вторжением советских войск в Венгрию; Третья симфония – с восстанием «Солидарности» и введенным в 1981 году в Польше военным положением; Виолончельный концерт – с подавлением «Пражской весны» и советским диссидентским движением. Автор во всех подобных случаях предпочитал давать максимально дипломатичные комментарии и обходить острые углы. Как персона растущего с каждым годом общественного значения, он был вынужден принимать участие в политических играх, но семейная история научила его осторожности и не раз показывала, что неправильно или не вовремя сказанные слова могут быть опасны. Его отец и дядя были расстреляны в Москве большевиками в 1918 году (перед этим пятилетний Витольд навещал их в Бутырской тюрьме), брат умер на Колыме от тифа в 1941-м, сам Лютославский сбежал из плена по пути в концлагерь, а рукописи почти всех ранних его сочинений сгорели при подавлении Варшавского восстания, когда город был разрушен немецкими войсками. «Идеальный мир музыки», по-видимому, был для него не отвлеченной эстетической концепцией, а средством защиты, психологическим щитом. Из звуков он строил для себя убежище от жизненных бурь. Убежище оказалось прочным и пережило своего создателя. Теперь в нем может укрыться и кто-нибудь другой – возможно, кто-то вроде нас?

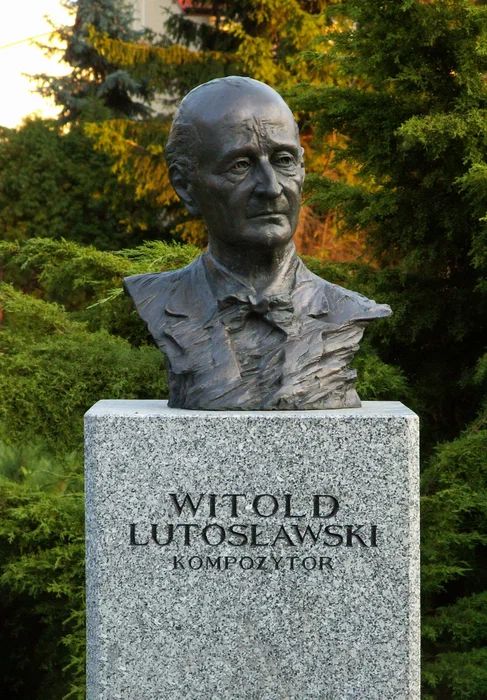

На фото сверху: Лютославский в парижском Centre Acanthes, 1980