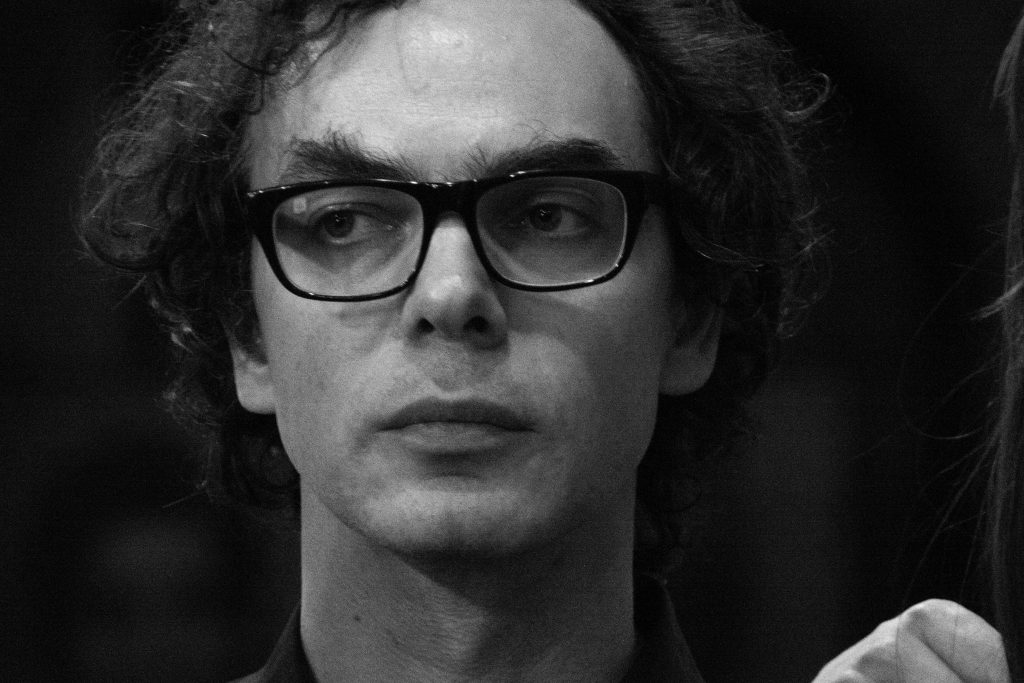

Персона

Персона

Творчество современного художника Виктора Алимпиева соединяет видео и музыку, театр и документальное кино, драматургию и кинематографию. Повседневные сюжеты его произведений оборачиваются глубокой медитацией, а изысканность и избыточная красота порождают отстраненность и завороженность действом.

Работы художника выставлялись на Венецианских биеннале (2003, 2013), европейской биеннале «Манифеста-5» в Сан-Себастьяне (2004), Берлинской биеннале (2006). Их покупают парижский Центр Помпиду и британский Tate Modern, многие работы находятся в собрании Мультимедиа Арт Музея и ГЦСИ, московских галереях и частных коллекциях. В 2021 годуВиктор Алимпиев стал лауреатом Премии Сергея Курёхина в номинации «Лучший медиаобъект».

Алимпиев музыкален – его видеоарт построен по законам музыкальной композиции и концентрируется на пластике человеческих эмоций, действий и чувств. К примеру, в работе «Чей это выдох?» (2008) группа людей пытается петь, но кому-то всегда не хватает дыхания. И тогда другие утешают его немым жестом. В «Зарницах» (2004) дети ритмично барабанят пальчиками по партам, пока этот звук не превратится в звук летнего ливня. Всполохи зарниц соседствуют с жестом открытой ладошки, приложенной ко рту.

Голос и жест, слово и звук исследуются в недавней работе Виктора Алимпиева «Злая Земля». Она вошла в лонг-лист Премии Кандинского – 2021 и выставлялась в Московском музее современного искусства (MMOMA). Впервые эскиз к «Злой Земле» был показан в апреле 2018-го в Новом пространстве Театра Наций. В перформансе приняли участие певицы Арина Зверева и Светлана Мамрешева, перкуссионистки Рената Саитова и Ульяна Щербакова. Из театральной материи работа была пересобрана и закольцована Алимпиевым в семнадцатиминутный видеоарт.

Владимир Жалнин (ВЖ) поговорил с художником (ВА) о процессе работы над «Злой Землей», индольных нотах в музыке Эрика Сати, а также о том, что такое затекстованность и почему ее нет в авангардной музыке и техно.

ВЖ Как возник замысел «Злой Земли»?

ВА «Злая Земля» появилась из идеи взаимодействия голоса и перкуссии. Барабаны то подчеркивают, то зачеркивают – вымарывают, как в рукописи, – пропеваемые слова. Можно представить себе писателя, завороженного звуком пишущей машинки. Идея взаимодействия голоса и перкуссии вылилась в социальную модель: голос обращен к перкуссии (попеременно то к барабанным палочкам, то к барабанщицам), этот голос модерирующей. Но что это за речь или песня, которая обращена к своему «цензору»? Серенада, она и стала импульсом дальнейшей работы.

ВЖ Можно ли представить «Злую Землю» как фиксированную музыкальную партитуру?

ВА Можно. Музыка в моих работах сочиняется исполнителями, в случае «Злой Земли» – певицами и перкуссионистками. А я управляю этим сочинением. Управление драматургическое, подобно тому, как режиссер работает с актрисой. У меня в голове есть «мелодраматический» персонаж и его «партитура». Здесь – «смелеет», здесь – «робеет», здесь – «перекрикивает шепотом»… Кроме того, в «Злой Земле» есть очень точные вещи, которые мне необходимы интонационно. Скажем, «От Парижа до Находки OMSA – лучшие колготки!». В 1990-х была такая реклама. Слова «злая земля» всякий раз пропеваются на мелодию слов «лучшие колготки». Или проглатывать гласные: «и ярррсть» вместо «и ярость». Ударение в слове «канатоходка» – на первый слог, как восточный акцент. И так далее. Такая россыпь необходимых приколов-уточнений – акустических уточнений – моего «мелодраматического» персонажа, из которого мы создаем персонажа звучащего. Ну, и то, что в результате звучит, может быть зафиксировано в партитуре.

ВЖ Расскажите, пожалуйста, о типе взаимодействия между персонажами.

ВА Два голоса, как два танцующих мыльных пузыря, подхватывают друг друга. Текст минимален, но слов там столько, сколько нужно! Их даже еще меньше из-за постоянных повторов. Для меня было важно, чтобы это был своего рода сублимат. Не смысл слов, а произнесение. Весь текст – поступок его произнесения.

ВЖ На какой стадии возник текстовый слой?

ВА Сразу после идеи серенады. Нужны же слова какие-то. Он не то чтобы возник, а долго возникал, мне помогала Ирина Шульженко, соавторка перформанса в Новом пространстве Театра Наций. Текст является драматургической партитурой, как я уже сказал. Важно произвести не только сам текст, но и то, как с ним поступить: хочется ли его прокричать или прошептать, пропеть целиком или расщепить. Под что его хотелось бы распеть? Под скерцо из Девятой симфонии Бетховена, допустим. Текст вышел бравурный, такой бравый и нетрезвый. Необходимо также, чтобы текст давал возможность членения целого действия – не только текстового. К примеру, словосочетание «барабанная дробь», повторяясь, прослаивает целое,подобно насечкам у насекомых. Само же оно цензурируется барабанной дробью, слов «барабанная дробь» не слышно. Пространство между «насечками» становится эластичным, как пустота между строфами в поэзии, просторным для длинных барабанных эпизодов. Это дало возможность перформансу в Новом пространстве Театра Наций длиться сорок пять минут, в отличие от семнадцатиминутного видео.

ВЖ Перформанс – подготовительный этап, или «Злая Земля» как перформанс может существовать независимо от видеоработы?

ВА Это самостоятельная работа, ее можно показывать снова и снова. В перформансе, в отличие от видео, важны пространственные приключения: сначала зрители собираются в фойе, затем слышат призывные звуки перкуссии и только потом постепенно переходят из одного пространства в другое.

ВЖ Насколько в ваших работах важен критерий «живой музыки»? В «Злой Земле»персонажи поют, играют и говорят «вживую», в других работах используются записи или фонограмма. К примеру, в «Соловушке» звучит запись первой части Пятой симфонии Малера.

ВА Я отказался от закадровой музыки после того, как вместе с Марианом Жуниным мы поставили спектакль на Венецианской биеннале. Решил, что теперь в моих работах всегда «вживую» будет звучать все, что происходит. Исключением, пожалуй, будет шумовая озвучка. Она всегда дает больший эффект реальности.

ВЖ Кажется, вы применяли такую озвучку в «Зарницах»?

ВА В «Зарницах» я использовал запись тропического дождя из фильма BBC. Маленькие несоответствия между звуком и объектом – во времени, в тембре – они заставляют наше сознание совершать самый настоящий маленький скачок веры. Можно озвучить листья капусты погромыхиванием акварельной бумаги, а акварельную бумагу – хрустом капустного листа. Такую капусту и такую бумагу сразу захочется купить. И приласкать.

ВЖ Ваши работы удивительно музыкальны. Ваш интерес к музыке проявился в детстве?

ВА Помню какие-то детские впечатления от музыки из заставок теле- и радиопередач. Там была какая-то как будто неприятная, влекущая этой своей неприятностью музыка. Сладкая погибель такая. Подозреваю, что этой поломанной и болезненной музыкой могли быть опусы Эрика Сати. «Французский язык» на Четвертом канале. В этой музыке было то, что в парфюмерии называют индольными нотами. В концентрированном виде эти ноты напоминают запах отходов или фекалий. Но парфюмеры знают, что именно эти ноты – в сочетании с теми, которые отвечают за цветочную сладость, – создают необходимый объем чувственного образа. Так и с Сати – чувствовалось какое-то загнивание, хмель. Будучи ребенком, я сам себе сказал, что меня эта музыка пугает, но ее хочется слушать вновь и вновь.

ВЖ А какую музыку вы слушали в юношестве?

ВА Так вышло, что в сфере популярной музыки мы с друзьями слушали только то, что отстояло от нас на двадцатилетие назад. Зато в поле моего зрения была академическая музыка. Помню концерты в Музее Глинки, куда можно было прийти и послушать Кейджа или Штокхаузена. И я ходил, слушал. Еще я покупал пластинки фирмы «Мелодия». Пластинки с музыкой Шнитке, которую исполнял Рождественский, выходили одна за другой.

ВЖ Если не ошибаюсь, музыка Шнитке звучит в работе «Корона», которую вы представляли на Венецианской биеннале в 2013-м?

ВА Там я использовал мелодию финала Первого виолончельного концерта Шнитке, основанную на знаменном распеве. Она набухает, постепенно становится все больше и больше. Но конце все это превращается в какие-то «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Появляется чувство восторга, когда тебе невероятно смешно и невероятно возвышенно. Такая эскадра храмов Христа Спасителя, которые уходят куда-то в космос! Слушаешь и не знаешь, что с этим делать, потому что один из объектов зрелища – ты сам.

Мой друг Антонио Джеуза, известный исследователь видеоарта, сказал мне, что «Корона» сочится властью, там есть ужас. И ужас не в том, что «придут за тобой», а в том, что ты сам к ним придешь. Как к сиренам за погибелью. И это определение Антонио мне понравилось. Для меня «Корона» – чашка Петри, где ужас и странность выращиваются до гигантских масштабов.

ВЖ Что из академической музыки вам наиболее близко сейчас?

ВА Веберн, Кейдж, Фелдман, Шельси. Еще, наверное, Булез или Штокхаузен. Их композиции естественны для меня. Вся эта музыка похожа на мир мысли. Вот скажем, чтобы слушать композитора-романтика, нужно приноровиться ко всем странностям этой музыки.

ВЖ Странностям?

ВА Нужно продраться сквозь весь этот костюмированный бал! Это можно назвать затекстованностью. Вот чтобы по-настоящему влипнуть в Чайковского, чтобы его музыка стала говорить с тобой, нужно сделать какое-то поистине трансвеститское усилие над собой! Попробовать посмотреть на нее как на абстракцию. Абстрактная живопись – что может быть естественнее? А вот когда красками начинают проступать персонажи, то к этому надо как-то подойти… Помню, в юности мы с другом долго изучали иконы, и я никак не мог прочувствовать, в чем фишка. Но вот если взглянуть на иконы как на абстракцию – другое дело. Так и с музыкой.

ВЖ Ну а, допустим, Моцарт или барочная музыка, они для вас затекстованы?

ВА Вся музыка между барокко и «Лунным Пьеро» Шёнберга для меня – это мир взрослых. Такая великая русская литература, если хотите. А вот музыка барокко – квинтэссенция высшей сладости. Помню, прочел в одной из книг у Кети Чухров такую фразу: «Музыка в произведениях венской школы сменила мелодический фантазм на декламационный». Музыка ХХ века продолжает этот декламационный фантазм, но «текст» поменялся, он теперь бредовый, инфантильный, заигрывающийся собой.

ВЖ Получается, затекстованности лишена только авангардная музыка?

ВА Да, «текст» в ней полностью расплавлен. Или электронная танцевальная музыка, в которой нет вообще ничего, кроме самой музыки… Вообще, авангардные сочинения и техно как будто подходят к чему-то важному, штурмуют чистый восторг с разных сторон. Недавно открыл для себя Flowing Down Too Slow Фаусто Ромителли. С его композициями я был знаком и раньше – слушал в филармонии «Индекс металлов», ходил в Mutabor на Professor Bad Trip. Но эта композиция – что-то невероятное! Длится она около десяти минут, хотя по ощущению проходит как будто полчаса. Есть там то, что позволило мне зацепиться за себя. Flowing Down Too Slow состоит из каких-то глиссандирующих сущностей. Там нет гравитации. Это созерцание непонятно чего, голливудская красотка Рита Хейворт с телом рыбы. И внутри всего этого есть невероятный восторг!

ВЖ В ваших работах много нежно-розового, пастельного. Почему вы избегаете каких-то ярких и насыщенных цветов?

ВА Цветовая унификация нужна мне для того, чтобы оставить объем и редуцировать все, кроме него. Как в скульптуре: есть лишь материал, из которого она сделана, – и все. Нет ничего лишнего. Если бы цвет был некрасив, то это присутствие информации. А вот если красив – ноль информации, ничто.

ВЖ Но, кажется, именно критерий красоты – решающий в ваших работах.

ВА Нет ничего, кроме красоты, что достойно беседы по большому счету. Красота пронизывает наш мир, она универсальна. Для меня красота шахматной партии имеет ту же природу, что и красота манекенщицы на обложке журнала. Красота, как мне кажется, устроена подобно музыкальной композиции – должна иметь объем. Этого я придерживаюсь и в живописи, и в видео, и в театральных работах.

ВЖ Объем?

ВА Попробую объяснить. Этика общения человека с человеком предполагает собеседника в качестве картинки. Рассматривать человека как картинку – главная ошибка неопытного рисовальщика. Чтобы научиться рисовать человека, надо посмотреть на человека как на объем. Объем, который содержит противоположности. Это как с упомянутыми выше индольными нотами – прекрасное должно содержать в себе каплю яда.

ВЖ В одном из интервью вы говорите, что мыслите фигуру Художника как затворника, который создает некие вещи. А насколько для этих вещей важно присутствие постороннего, будь то зритель или слушатель?

ВА Для меня важен аффект. Если зритель или слушатель находит в моей работе что-то свое через аффект – это крайне важно для меня как для автора. Недавно я прочел книгу про Мерса Каннингема. У него был маленький спектакль, где он изучал падение человека. Каннингема интересовал физический акт падения и сколько существует способов упасть. Он поехал на гастроли, куда был включен этот спектакль. В каждом японском городе к нему подходили и говорили: «Мы поняли, это про Хиросиму!» В каждом немецком городе ему говорили: «Мы поняли, это про Дрезден!» И так далее. Люди шли со своими самыми сокровенными дарами. Но Каннингем ни сном, ни духом… Содержится ли возможность поимки таких аффектов в образе падения? Теоретически содержится. Дело тут, наверное, в тщательно проделанной работе.