События

События

Подробности имени

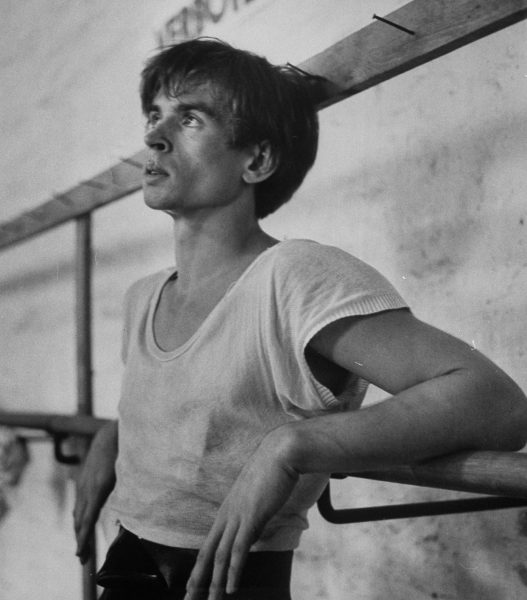

Рудольфа Хаметовича Нуреева могли бы звать несколько иначе: его отец при рождении, в детстве и в юности звался Нурахметом Нурахметовичем Фазлиевым. В 1920-1930-е в Татарстане шла усиленная работа по русификации республики, «сложные» татарские имена исчезали, и юный деревенский энтузиаст, занимавшийся в родном краю агитацией за колхозы, принял имя, на его вкус, более близкое к русским именам. Хамет Нуреев – так звали теперь служившего на маньчжурской границе советского политработника, когда его жена Фарида родила мальчика в плацкартном вагоне поезда, следовавшего вдоль озера Байкал. У нее было уже трое дочерей и она, несомненно, понимала, как опасно отправляться в путешествие на столь позднем сроке – но выбора не было: вагон был предоставлен военными, жены ехали на границу к мужьям по приказу начальства. Потому – вторая неделя в поезде, занавешанное простынями «купе», старшие дети под контролем подруг, два сопровождавших эшелон врача – и вот он, Рудольф Нуреев, будущая звезда мирового балета. Именно Нуреев, через два «е»: в 1990-х годах в Москву приезжала одна из его сестер и на пресс-конференции показывала свидетельство о рождении.

Подробности техники

Легенда Нуреева поражает воображение. То сумасшествие, что творилось в европейских и американских городах, когда он выступал (ночевки фанатов в очередях, восторженные истерики у служебного входа театров), ничуть не объясняются «пиаром», телевизионными репортажами о первом балетном беглеце из Советского Союза. И в Ленинграде, в Кировском театре, где он после окончания Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета) танцевал до побега три сезона, вокруг него уже складывался балетоманский культ – гораздо менее экспансивно себя проявлявший (знаменитая петербургская интеллигентность!), но от этого не менее пылкий. Дело было в трансформации техники, которую осуществлял Нуреев, – она захватывала воображение. Демонстрируя знание классического мужского танца, танцовщик обогащал его приемами, до того свойственными только танцу женскому. Например, он танцевал на высоких полупальцах – то есть в мужских балетных туфлях вставал на самый мысок, почти так, как делают балерины в пуантах. Это сразу меняло очерк позы, в буквальном смысле возвышало героя над толпой – романтический герой захватывал внимание публики. Вот уже более полувека этот прием берут себе в работу лучшие танцовщики страны, и он, в общем, стал вполне привычен, но когда в 1958 году двадцатилетний Нуреев впервые показался в Москве на конкурсе артистов балета в па-де-де из «Корсара» (партнершей была Алла Сизова), он произвел глубокое впечатление и на публику и на профессионалов (в частности, на Владимира Васильева). Но не только это – еще мягкость пор-де-бра. Кировский (Мариинский) театр от века славился своими балеринами, их руками-крыльями, традиционно мягкость и выразительность рук считалась фирменным знаком ленинградских-петербургских танцовщиц. Мужчинам были позволены (и от них ожидались) более жесткие жесты; Нуреев решил учиться у балерин, а не у танцовщиков. И его руки в сильном, большом жесте обнимали, обволакивали мир и сводили с ума публику в зрительном зале.

Выдающаяся же элевация (способность летать, собственно говоря) была у него с детства, но шлифовалась, совершенствовалась с петербургским педагогом Александром Пушкиным. То есть, строго говоря, все его педагоги были петербургскими, начиная со студии во Дворце пионеров в Уфе, где вечно голодный в первые послевоенные годы мальчик делал первые па (семья приехала в Башкирию в эвакуацию после недолгой работы Хамета Нуреева в Москве и так там и осталась): с берегов Невы на берега реки Белой приехала Анна Удальцова, учившаяся в северной столице и оказавшаяся в 1937 году в Башкирии не по своей воле, тот же путь проделала балетмейстер уфимского театра Елена Войтович. Именно эта петербургская техника была с ним всю жизнь, но он не замыкался в ней, не ограничивал себя утверждением «у меня есть самое лучшее, значит, другое мне не нужно».

Оказавшись в Европе уже в статусе звезды, он тщательно изучал мелкую технику датского балета, тексты Бурнонвиля и рвался выучить технику Баланчина – первое удалось, второе нет, но не по его вине (Баланчин, сторонник театра-ансамбля, шарахался от танцовщика-эгоцентриста). Вот эта неуспокоенность, эти быстрые и резкие изменения к лучшему (за которыми – часы скрытой от публики работы), к обогащению текстов, что были характерны для Нуреева в первые пятнадцать лет карьеры, также приводили фанатов под его знамена: хорошо прийти в театр, зная, что звезда выступит гарантированно качественно. А зная, что выступит еще лучше, чем вчера, – бесценно.

Подробности хореографии

Если славу Нуреева-танцовщика мало кто считает незаслуженной (да и то обычно в варианте «наши были не хуже, почему весь мир говорит о нем», но, простите, это претензии не к Нурееву, а к тогдашнему руководству советских театров и советского же государства, предоставлявших артистам в разы меньше возможностей для творческой реализации и не отпускавших их на частные гастроли по планете), то о Нурееве-хореографе в России скорее услышишь недоброе слово, чем похвалу. Оказавшись в Европе в 1961 году без всякой подготовки (что побег не планировался, стало ясно, когда открыли улетевший без танцовщика багаж – он все деньги потратил на покупку ткани для костюма в «Легенде о любви», где собирался дебютировать по возвращении), Нуреев, изучая новые для него балеты, скучал по русской классике. И эту классику стал сам на европейских сценах воспроизводить – в том числе «Баядерку», которая (сейчас трудно поверить) была фактически неизвестна в Европе. У него была хорошая память: он помнил не только свою партию и дуэты с партнершей, но и танцы кордебалета. Однако в точности повторять спектакли Мариинского театра не хотел, потому что с первого до последнего дня работы думал как танцовщик, а не хореограф.

Танцовщикам в балетах Мариуса Петипа всегда отводилась роль менее значимая чем балеринам, – естественно, артисты считали и считают, что это несправедливо. У Нуреева появилась возможность – и мужчины-солисты в его спектаклях затанцевали. И затанцевали! И затанцевали!!! Отбирая музыку у женщин и кордебалета, стягивая внимание на себя, выдавая виртуозные трюки, выходя на сцену снова и снова. Стройное здание классики перекашивало, терялся всякий смысл, но, выдержавший чудовищный экзамен по технике премьер (Нуреев ставил, учитывая свои фантастические возможности, остальным в том же тексте поблажек не делалось), получал громоподобные овации.

Еще танцовщиком Нуреев трансформировал классические тексты и обычаи – так, именно он, увлеченный датской школой, стал исполнять во втором акте «Жизели» серию антраша вместо бризе (мучимый вилисами Альберт подпрыгивает на месте, мелко, высоко и страшно – образ пытки почти механический, вместо привычной полетной диагонали, где у героя еще есть порыв, а значит, и надежда) и ликвидировал буфы на штанах, что мужчины носили еще в XIX веке из соображений «приличия» (в Мариинском театре чуть не повторился скандал с Нижинским, также желавшим выступать только в трико, – но ХХ век уже перевалил за середину, простили).

Теперь же, получив власть, он утверждал свое понимание мужского танца, когда на сцену выходит мужчина, всем должно быть понятно, что это главный герой, а не подставка для балерины. Потому в «Раймонде» была усилена роль Абдерахмана – ну, восточный человек, с диким темпераментом, с пламенными танцами, он же должен нравиться тихой европейской девице, которой снятся эротические сны? Не в эту же благовоспитанную бледную моль Жана де Бриена ей на самом деле влюбляться? Потому так все сложно в «Лебедином озере» – иезуитски сплетенные конструкции женского танца будто специально создают контраст для дышащего свободой танца мужского. Потому-то нуреевские редакции классики так любимы простодушной публикой и не ценятся знатоками (им обидно за изобретательные женские ансамбли, сотворенные Мариусом Петипа и Львом Ивановым).

Подробности Парижа

Но попробуйте сказать что-нибудь о проблемах нуреевской хореографии в Парижской национальной опере – вас обольют таким презрением, что долго отмываться будете. Париж (и его сателлиты – Вена, Бордо, далее везде, где правят бывшие танцовщики Парижа) сейчас и надолго – главный транслятор нуреевского культа. Рудольф Хаметович правил во французском балете шесть лет, с 1983-го по 1989-й, но сделать успел столько, будто работал там полвека. Он существенно изменил наполнение репертуара, прежде всего добавились сочинения любимых им Бурнонвиля и Баланчина. Он так изменил график классов и репетиций, что артисты потеряли возможность посещать занятия где-либо, кроме Оперы, что работало на единство стиля. Он работал с педагогами, чтобы и они не замыкались в тех упражнениях, что дают год от года, совершенствовались, искали новые и лучшие приемы. Он попытался порушить систему конкурсов в Парижской опере: это ему не удалось, но он стал ее обходить.

На самом деле система конкурсов – одно из справедливейших изобретений человечества для балетного мира. Во множестве театров слезы, интриги, внутреннее недоброжелательство царствуют потому, что артисты не понимают, по какому принципу происходит повышение в ранге. В Париже все прозрачно: с первой ступеньки карьеры (последний ряд кордебалета) до предпоследней (премьер, первая танцовщица) ты движешься, проходя открытый конкурс. Сидит жюри, многие члены которого работают не в Опере. Все видно, все наглядно. Никаких слухов о том, что, мол, не заслугами в труде… Только последняя ступень карьеры – этуаль – достигается исключительно решением худрука: он выводит танцовщика или танцовщицу к публике после особенно удачного спектакля и представляет новую звезду. Вот именно эту систему, которой завидуют артисты во всем мире, Нуреев решил порушить. Почему? Потому что мыслил не категориями всего театра, а категорией звезд. Звезда должна взлетать быстро, а не карабкаться по ступеням служебной лестницы. Законы – для среднего человечества, звезды – над законами. Став худруком балета в Париже, Нуреев мгновенно различил в толпе юнцов и юниц будущих гениальных артистов и решил сделать их этуалями. Прежде всего – девятнадцатилетнюю Сильви Гиллем, одну из ярчайших (затем) звезд ХХ века. Директор театра ему не позволил; тогда Нуреев демонстративно провел ее по всей служебной лестнице за неделю. Был большой скандал, но даже сторонники социальной справедливости понимали, что перед ними действительно выдающийся талант и не особо буйствовали.

Что эта история дала сегодняшнему миру? Подкрепление в аргументах тем творцам, что противостоят идеям равенства и братства, утверждая, что справедливость в работе театра ведет к усреднению и серости. То есть – укрепление романтической (диктаторской) модели театра, что в лучших своих изводах обеспечивает спектакли великие или близкие к тому. В худших, правда, когда у власти есть диктатор, а талантов Нуреева у него нет, – к вкусовщине и даже коррупции. Но мифы запросто побеждают тяжелую театральную обыденность и волюнтаристский, наглый, виртуозный, летучий театр Нуреева продолжает завораживать публику. Тем и живет.