Персона

Персона

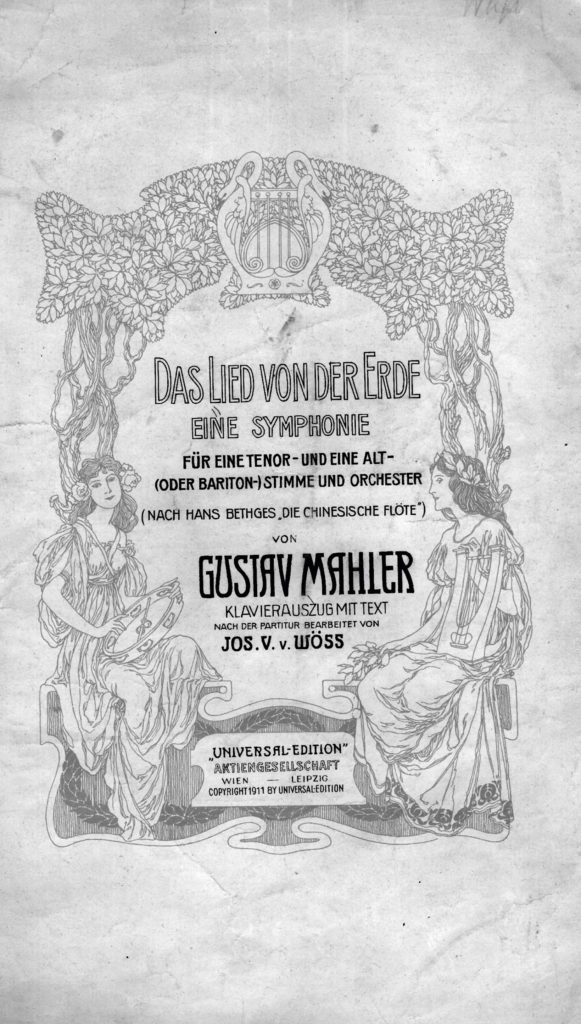

Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова не прикасался к партитуре «Песни о земле» Малера так давно, что счет идет не на годы, а скорее на десятилетия. 8 февраля в Концертном зале имени П. И. Чайковского дирижер-мыслитель Владимир Юровский исправит эту ситуацию.

Юлия Чечикова побеседовала с Владимиром Юровским о жизни, смерти и бессмертии в малеровской симфонии.

ЮЧ Владимир Михайлович, в текущем сезоне вы уже дважды обращались к партитуре «Песни о земле» – в сентябре состоялось исполнение в столице Великобритании с Лондонским филармоническим оркестром, затем, месяц спустя – в Берлине, c вашим немецким коллективом. Намеренно ли вы приберегли московского Малера, теперь с ГАСО, на февраль?

ВЮ В репертуаре любого современного оркестра Малер остается одним из краеугольных камней. В жизнь ГАСО он вошел сравнительно поздно, но чрезвычайно ярко – речь идет о цикле всех симфоний Малера, исполненном в 90-е годы Евгением Светлановым. Потом Малера опять поубавилось. Так что с самого начала своей деятельности в качестве художественного руководителя ГАСО я хотел, чтобы в каждом сезоне присутствовала хотя бы одна его симфония – необязательно со мной. «Песнь о земле» станет нашим третьим по счету совместным опытом исполнения Малера (Пятую и Седьмую вы могли слышать в 2012 и в 2017 годах соответственно). Вообще же, я стараюсь обыгрывать новое для себя сочинение несколько раз в одном и том же сезоне, в разных городах (так было и с Пятой, и с Седьмой).

«Песнь о земле» я действительно уже дважды дирижировал минувшей осенью. Надеюсь привнести накопленный мною опыт в московскую версию, тем самым обогатив ее. Возможно, из трех моих исполнений «Песни» именно московское окажется наиболее зрелым. Но предугадать это, конечно же, невозможно…

ЮЧ Когда-то давно вы для себя решили придерживаться хронологического принципа в подходе к малеровскому наследию. Анализируя плоды этой многолетней практики, уже можете сделать промежуточный вывод – оказалась ли эффективна избранная вами тактика?

ВЮ Безусловно. Избрав путь постепенного проникновения в мир малеровской мысли, поэтапного изучения метаморфоз его композиторского стиля – от «Жалобной песни» через Восьмую симфонию, – мне удалось дойти до «Песни о земле» и, кажется, по-настоящему глубоко ее понять и прочувствовать. Но любовь к ней возникла намного раньше. Я «заболел» Малером в 15–16 лет, как одержимый читал всю доступную литературу о нем и слушал все записи его музыки, что находились тогда в зоне досягаемости. «Песнь о земле» была одним из первых сочинений Малера, с которыми мне довелось познакомиться. В том возрасте, признаться, не все ее части одинаково вызывали у меня чувство влюбленности – какие-то казались скучными или несколько примитивными. Но «Das Trinklied vom Jammer der Erde» («Застольная песня о земных горестях») и последняя часть «Abschied» («Прощание») рождали во мне сильный эмоциональный отклик. Тридцать лет спустя, двенадцать из которых я занимаюсь Малером как исполнитель (мое официальное рождение как малеровского дирижера состоялось в январе 2007 года – с Роттердамским филармоническим оркестром, хором и солистами мы исполнили тогда «Жалобную песнь» в оригинальной версии 1880 года), я возвращаюсь к этой музыке на новом витке ее понимания.

ЮЧ С «Песней о земле» связан трагический период жизни Малера: композитор осознал, что судьбой ему не уготованы седины глубокой старости и его пребывание в бренном мире завершается. Но ведь тема смерти изначально была одной из ключевых в его музыке. Как она видоизменялась?

ВЮ Смерть стала его матрицей еще в детстве – будучи ребенком, он видел болезнь и уход близких людей. Безвременная кончина любимого младшего брата Эрнеста обернулась для него тяжелым потрясением (впоследствии Малер отказался от той части «Жалобной песни», в которой говорится о братоубийстве, и только недавно первоначальный вариант этой кантаты вновь стали исполнять повсеместно). Восприятие Малером смерти с течением времени претерпевало метаморфозы, происходящие в жизни любого человека. Сперва смерть – просто страшная сказка. Потом возникает романтическое видение события, которое если и произойдет, то в таком отдаленном будущем, что в его реальность трудно поверить. Постепенно смерть становится для каждого постоянным спутником. В какой-то момент страх перед ней отступает, и, как сказал Дон Хуан Карлоса Кастанеды, смерть превращается в первого и лучшего советника, всегда стоящего за твоим левым плечом.

ЮЧ В «Песни о земле» – сознательное прощание Малера с жизнью?

ВЮ Да, это уже не привычная романтическая поза художника, присущая его ранним сочинениям, но подлинные переживания неизлечимо больного человека, его готовность проститься с миром. «Песнь о земле» – сублимирование в творческую форму этого расставания, последнее обращение Малера к вокальному жанру и последний намек на так и не написанную им оперу. При этом он создает видение не внезапного обрыва жизни, а сознательного ухода: это развязывание узлов, удерживающих человека на земле, – таких как любовь, дружба, чувство долга, любая форма пристрастий – будь то страсть к женщине или мужчине, преданность работе, упоение природой. По идее все эти узлы человек должен развязать сам до того, как придет смерть. Поэтому мне кажется глубоко символичным название последней части «Песни о земле» – «Прощание». По значимости она превосходит все пять предыдущих, являющихся фрагментарными снимками того или иного эпизода жизни. «Прощание» – не эпизод, оно полностью находится в движении и по времени занимает половину всей симфонии. Здесь Малер уничтожает строфический принцип (от первой до пятой песни это правило жестко выдерживается) и, размыкая форму, предоставляет себе возможность создать звуковой образ постепенного угасания.

ЮЧ В сознании масс Малер – композитор грандиозных финалов. Здесь же все иначе: светлая пантеистическая кода «Прощания» с напоминающим мантру повторением слова «ewig» («вечно») – один из тишайших финалов во всем творчестве Малера. Девятая, да и Десятая в редакции Дерика Кука растворяются на ppp. Наверно, это тоже не случайно?

ВЮ Первый и единственный «тихий» финал в творчестве Малера перед «Песнью о земле» – в Четвертой симфонии. Это, пожалуй, самое сокровенное и личное его сочинение. И единственное, в котором Малер сознательно отказывается от лавр «наследника Бетховена и Вагнера», просто становясь самим собой (каковым он, кстати, всегда и являлся в своем вокально-инструментальном, то есть песенном творчестве). Мне кажется вполне закономерным, что в «Песне о земле» он, уже прошедший испытание «медными трубами» громогласной Восьмой, возвращается в лирическую стихию, диктующую возможность и даже необходимость такого «тихого» финала-растворения. А уже в Девятой и Десятой возводит эту стихию в принцип и достигает такой же органики уже в музыке полностью абстрактной – инструментальной. Так что если проследить «финальный» путь Малера сквозь все его творчество – от шубертовской обреченности заключительного номера «Песен странствующего подмастерья» к дзен-буддистской мудрости тихого финала Девятой (о Десятой стоит говорить особо, так как Малер не довел ее до конца, и мы можем только догадываться, каковым мог бы явиться ее финал), то можно обозначить его как «путь к себе»!

ЮЧ Почему в «Песни о земле» Малер предпочел именно китайскую классическую поэзию, отстоящую от него неизмеримо далеко в пространстве, времени и культуре?

ВЮ Во-первых, это дань распространенной с конца XIX века в Европе моде на ориентализм, причем моде не только на китайскую, но и японскую, индийскую, яванскую и другие восточные культуры. В кругах венских сецессионистов, к которым Малер был, безусловно, близок, любая вылазка за пределы европейской культуры, а уж тем более в изысканную культуру классического Китая, считалась «сomme il faut».

Во-вторых, Малер был человеком, искавшим утешения в религии, даже богоискателем. Сбежав из религии отцов – иудаизма, он сперва пришел к католическому христианству, а к концу жизни (как и Вагнер) заинтересовался буддизмом, который является скорее философской установкой, ключом к постижению духовности, но не религией. Малер всегда был очень разборчив в выборе текстов для своих сочинений, так что в данном случае его решение использовать образцы из золотого века китайской классической поэзии говорит и о сознательном движении в сторону лежащего в основе этих стихов философского мироощущения.

В ранних опусах Малер сам выступал автором текстов («Жалобная песнь», вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья»). Затем источником его вдохновения долго служила народная поэзия (сборник «Волшебный рог мальчика»). Позднее он использовал стихи Фридриха Рюккерта («Песни об умерших детях», «Семь песен последних лет»). Далее последовали христианский средневековый гимн «Veni Creator Spiritus» в первой части Восьмой симфонии и эпилог из гётевского «Фауста» во второй – казалось бы, это и так поэтическая стратосфера, куда уж выше? Но Малер прорывает обособленное пространство европейской культуры и устремляет взгляд на восток, а заодно и возвращается к собственному стихотворчеству: сборник «Китайская флейта» в вольном переводе Ханса Бетге становится для него основой его собственной уникальной поэтической работы. Многое он подвергает редактуре, сокращениям, а главное – кардинально меняет изначальный смысл, добавляя свои собственные строки. Китайская поэзия для Малера оказалась в «Песни о земле» лишь строительным материалом. Посредством ее он транслирует свои собственные сокровенные мысли.

ЮЧ Последняя часть занимает половину всей симфонии. С чем связана такая непропорциональность?

ВЮ «Прощание» построено так, что два стихотворения разных авторов (Ван Вэя и Мэн Хаожаня), изначально написанные как письма двух поэтов друг другу, но сведенные Малером в одно единое стихотворение, стоят по краям этой части и соединяются чисто инструментальным траурным маршем, больше напоминающим Малера времен «Тризны» (первой части Второй симфонии) или Пятой симфонии. Так вот, восприятие смерти в вокальных разделах и в инструментальном марше – диаметрально противоположное. Если в вокальных частях смерть – не более чем дуновение прохлады из райских кущ, и все внимание автора/героя симфонии обращено на саму жизнь (то, что останется, когда его не станет), то в марше она отвратительна, страшна и беспощадна. Вот и получается, что чем неотвратимее смерть, чем тяжелее ее поступь, чем ближе и страшнее ее дыхание, тем более идеализированной, прекрасной и наполненной предстает жизнь в этой музыке – и в этом поздний Малер близок позднему Чайковскому. В последнем разделе «Песни о земле» возникает отрешенное, почти нирваноподобное ощущение, что за страданиями придет просветление. Возможно, Малер таким образом себя успокаивал, предчувствуя, что в реальной жизни его собственный уход будет сопряжен с долгой и мучительной агонией. Но ведь и агония Малера – это всего лишь отдельный факт из рассказов очевидцев его ухода… А что он сам реально ощущал в последние минуты жизни?.. Когда я думаю об этом, мне все время почему-то приходит на ум пастернаковское предсмертное «рад»…

Малер в последней части «Песни о земле» пишет о смерти не как об отвлеченном философском понятии, но и не как о трагическом событии, которое должно пробудить в его свидетелях жалость и сострадание. Здесь смерть описана как активный процесс ухода из мира живых, причем описана она самим уходящим. И нет какой бы то ни было уверенности попадания в мир иной. Это не баховское «Ich freue mich auf meinen Tod» («Я радуюсь моей смерти»), но и не «Мне страшно!» Чайковского. Малера интересует здесь только лишь этот мир, который он оставляет за собой и который пребудет вечно.

Мне кажется, именно поэтому Шостакович, горячо любивший Малера, но при этом не признававший таких его религиозно-мистических сочинений, как Восьмая симфония, отвечая как-то на вопрос, какую партитуру он взял бы с собой на необитаемый остров, указал именно «Песнь о земле». Я слышу в «Прощании» отношение к смерти, присущее и самому Шостаковичу: страх, отчаяние и боль, в конце концов сменяемые приятием и отрешением от жизни. В своих последних симфониях Шостакович повторяет малеровскую траекторию взаимоотношений со смертью и в конце Пятнадцатой сочиняет уход из жизни в призрачный свет под звон колокольчиков.

В случае с Малером не нужно забывать, что «Песнь о земле» не стала его последним сочинением. Премьера действительно состоялась после кончины автора, но перед этим он написал Девятую симфонию – summa summarum всего его творчества, не только вокального, но и инструментального, а также начал Десятую.

ЮЧ Но «Песни о земле» предшествует уже упомянутая вами Восьмая симфония, где звучит вселенная и личность отдельного человека уже неразличима и превращается в еле заметную песчинку. Также нельзя не вспомнить финал Второй симфонии – «Sterben werd’ ich, um zu leben! … Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du, mein Staub» («Я умру, чтобы жить! … Ты воскреснешь, да, воскреснешь ты, мой прах…»). Малер в этом разуверился?

ВЮ Не то чтобы разуверился, но освободился от романтической восторженности Второй и мегаломанических устремлений Восьмой. Просто понял что-то важное про жизнь и в такой форме теперь объясняется ей в любви.

ЮЧ Почему «Прощание» поет женский голос?

ВЮ Я думаю, что для Малера в этом нет особого символизма, хотя, кто знает, – последняя сольная фраза в его Восьмой симфонии тоже отдана женскому голосу – Mater gloriosa, образ Богоматери. В конце концов, все жизненно важные явления всегда обозначаются словами женского рода. В данном случае – земля, любовь…

ЮЧ А что если два певца – часть дуалистической концепции «Песни о земле» – жизнь и смерть, опьянение и медитация, мужчина и женщина?

ВЮ Мужское и женское начало для Малера – две стороны одной медали. Это не европейская концепция борьбы противоположностей (свет и тень, добро и зло, день и ночь), а скорее восточный принцип их органического единства (Инь и Ян). Не «entweder…oder…» (или… или…), а «sowohl… als auch…» (как … так и…). Вообще же, мне кажется, что Малер в поздний период творчества полностью отдалился от модной тогда вейнингеровско-фрейдовской половой проблематики. Его занимала исключительно его несчастная любовь к Альме…

ЮЧ А как вам идея исполнения «Песни о земле» без участия второго голоса? Йонас Кауфман осуществил запись такой версии.

ВЮ Отношусь крайне отрицательно. Я готов воспринять санкционированное самим Малером использование двух мужских голосов – тенора и баритона – вместо мужского и женского (хотя мне лично ближе первоначальный вариант). Но мне кажется совершенно недопустимым превращение глубочайшего философского сочинения в повод для самоутверждения одного-единственного солиста.